Tableau DATASaber チャレンジ振り返り(Ord2 編)

Tableau DATASaber チャレンジ振り返り(Ord2 編)

はじめに

Ord2 は、めちゃハマってしまって、以前にもハマった箇所を中心に振り返りを行いました。

今回、改めて復習してみました。

Links

Tableau DATASaber チャレンジ振り返り(Ord1 編)

Tableau DATASaber チャレンジ振り返り(Ord2 編)

Tableau DATASaber チャレンジ振り返り(Ord3 編)

Tableau DATASaber チャレンジ振り返り(Ord4 編)

Tableau DATASaber チャレンジ振り返り(Ord5 編)

Tableau DATASaber チャレンジ振り返り(Ord6 編)

Tableau DATASaber チャレンジ振り返り(Ord7 編)

Tableau DATASaber チャレンジ振り返り(Ord8 編)

Tableau DATASaber チャレンジ振り返り(Ord9 編)

Q1

ビジュアライゼーションを作る際、まず最初に

回答選択肢

- どんな表現にするか決める

- 質問から始める

解説

-

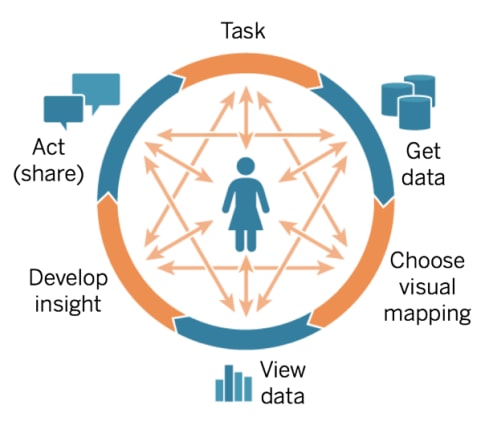

Task ・・ 質問から開始

- どのような問題、課題を解決したいのか、どのような情報を得たいのかを知る

- 分析の目的や質問を明確にすることが重要

-

Get data ・・ データの取得

- 目的を達成するために必要となるデータを収集し、分析可能な形に整える

-

Choose visual mapping ・・ ビジュアルマッピングの選択

- データの特性や目的に応じて、どの種類のグラフやチャートを使うべきかを選択

-

View data ・・ データの可視化

- 選択した視覚化手法を適用して、データの全体像を掴む

- データに隠れていたパターンやトレンドを見つける

-

Develop insight ・・ 分析結果や洞察を得る

- 可視化されたデータを分析して、問題解決や意思決定に資する重要な洞察を導き出す

-

Act(share) ・・ 分析結果を共有、行動につなげる

- 得られた分析結果や洞察を基に、必要な行動を計画・実行

- コミュニケーションが重要

Q2

ヒトにとってもっともわかりやすいPreattentive Attributesは次のうちどれか

回答選択肢

- サイズ

- 形状

- 位置

- 色

解説

Preattentive Attributes とは、人が視覚情報を処理する際、意識する以前に瞬時に認識できる視覚的な特徴のことです。

データの可視化において、視覚的な特徴を効果的に活用することで、情報をわかりやすく伝えることができるようになります。

主な視覚的な特徴

- 長さ・幅 ・・ 要素の長短・太い細い

- 方向 ・・ 要素の向き、傾き

- サイズ ・・ 要素の大小

- 形状 ・・ 異なる形やパターン

- 囲い ・・ 囲み線、囲み色などの囲い枠

- 位置 ・・ 要素の配置

- グルーピング ・・ 関連する要素をグループ化

- 色(色相・彩度) ・・ 色、色の明るさ、色の濃淡

また、一般的に Preattentive Attributes の認識順序は、位置 > 色 > サイズ > 形状 の順に高いと言われています。

この認識順序を意識することが情報を伝えるうえで重要です。

Q3

分類的な名義と相性の良いPreattentive Atrributesは?

回答選択肢

- サイズ

- 形状

- 色相

- 彩度

解説

分類的な名義 とは、データの「測定尺度」や「特徴」を基に、データをどのように分類・区別するかを指します。

特に 名義尺度 (Nominal scale) という分類方法に関連していて、データをカテゴリやグループに分け、それらを数字や記号でラベル付けして表します。

ラベルには順序や量的な意味はありません。

使える統計量

- 計数 ・・ 各グループに属するデータ数を数える

- 頻度 ・・ 各グループの出現割合を算出する

- 最頻値 ・・ 最も多く出現するグループを特定する

- 連関係数 ・・ カテゴリ間の関連性を分析するために使用する

相性の良い表現

- 色 ・・ 色相の違いでカテゴリを表現すると、直感的に理解しやすくなる

- 形状 ・・ 形状を変えることでカテゴリを区別できる

- 棒グラフ ・・ カテゴリ間の比較に有効

- ヒストグラム ・・ カテゴリごとのデータ分布状況の把握に有効

Q4/Q5/Q6/Q7/Q8

Q4 ~ Q8 では、効果的で適切なグラフは何かを解答する問題となります。

Q4

系時的な変化を見るのに適切なのは?

- 棒グラフ

- 線グラフ

- 面グラフ(エリアチャート)

- 円グラフ

Q5

比較とランク付けを見るのに適切なのは?

- 棒グラフ

- 線グラフ

- 箱ひげ図

- 地図

Q6

分布を見るのに適切なのは?

- 棒グラフ

- 円グラフ

- 箱ひげ図

- ヒストグラム

Q7

比較値を示すのに効果的なグラフ形式は?

- 線グラフ

- 棒グラフ

- 散布図

- 箱ひげ図

Q8

円グラフの不利な点は?

- 隣り合っているものしか比較できない

- 角度を比較するのが困難

- 色を使わないと表現できない

- スペースを大幅に取る

- 数が多いものを比較することができない

解説

一般的によく使われる分析のタイプとその分析に適したグラフのタイプを整理しました。

経時的な傾向

データ分析で最も頻繁に用いらる方法の一つとして、経時的な傾向の追跡があります。

経過時間を X 軸、メジャーを Y 軸に設定します。

| 線グラフ | エリアチャート | 棒グラフ |

|---|---|---|

|

|

|

- 線グラフ

主に時系列データなど、連続的な変化を視覚的に表現するために使われるグラフであり、横軸に時間、縦軸に数値を取って、データポイントを線で結ぶことで、数値の増減や傾向を示すのに適しています。 - エリアチャート

線グラフの下部を塗りつぶしたようなグラフであり、データの推移や傾向を視覚的に表現するのに適しています。 - 棒グラフ

積み上げ棒グラフや100%積み上げ棒グラフが使われます。

時間経過に伴う傾向を各要素の割合や合計値の変化として視覚的に捉えやすく、径時的な傾向を表現するのに適しています。

比較とランク付け

棒グラフは定量的な値を 1 つのベースライン上での長さとしてエンコードすることによって、簡単に値を比較することができるため、比較とランク付けに適しています。

| 棒グラフ |

|---|

|

- 棒グラフ

データの大きさを棒の長さで表したグラフであり、棒の高さや長さでデータの大小を視覚的に比較するのに適しています。 |

相関性

メジャー間の関係性を見つけるために適しています。

ただし、相関性は必ずしも関係性を保証するものではなく、関係性の可能性を示唆する意味合いとして捉える程度のものです。

| 散布図 | バブルチャート |

|---|---|

|

|

- 散布図

2つの数値データを対応させて、グラフ上に点をプロットすることで、2つのデータ間の関係性を視覚的に把握するのに適しています。 - バブルチャート

3つのデータ系列の関係性を視覚的に表現するためのグラフであり、X軸、Y軸に加え、バブルの大きさを3つ目のデータとして表示します。3つの要素の関係性を1つのグラフで把握するのに適しています。

分布

すべての定量的範囲にわたって定量値がどのように分布しているかを見るのに適しています。

| 箱ひげ図 | ヒストグラム |

|---|---|

|

|

- 箱ひげ図

データの分布状況を視覚的に把握するためのグラフであり、データの最大値、最小値、四分位数(中央値、第1四分位数、第3四分位数)などを表示することで、データのばらつき具合や範囲、外れ値などを把握するのに適しています。 - ヒストグラム

データの分布を視覚的に表現するためのグラフであり、数値データをいくつかの区間に分け、それぞれの区間に入るデータの個数を棒グラフのように表示することで、データのばらつきや傾向を分かりやすく把握するのに適しています。

一部と全体との関係

| 円グラフ | ツリーマップ |

|---|---|

|

|

- 円グラフ

全体の構成比を視覚的に示すためのグラフであり、円を扇形に分割し、各扇形の面積が全体のデータにおける割合を表します。データの構成比を一目で理解するのに適しています。

ただし、以下の理由で円グラフの使用は推奨されません。- 隣り合っているものしか比較できない

- 角度を比較するのが困難

- 色を使わないと表現できない

- スペースを大幅に取る*

- 数が多いものを比較することができない

- ツリーマップ

階層構造を持つデータを四角形の面積と色で表現するグラフであり、四角形の面積でデータの大きさ、色でデータの属性を表します。大量のデータの階層構造とサイズを同時に把握するのに適しています。

地理的データ

所在地や地理的な傾向を表すのに適しています。

| 地図グラフ |

|---|

|

- 地図グラフ

グラフを地図上に表示することで、所在地や地理的な傾向を一目で理解するのに適しています。

Q9

人が一度に区別できる色の数は?(もっとも近いものを選択)

回答選択肢

- 3

- 7

- 20

- 100

解説

1 つのビューで使用する色と形状の数は、 7 ~ 10 種類に制限 することでデータを識別しやすくなり、重要なパターンを読み取りやすくなります。

Q10

ダッシュボードには以下の種類のものがある

回答選択肢

- 深堀型

- 説明型

- 探索型

- 作文型

解説

データ可視化や分析を行う際のアプローチや目的に基づいて、ダッシュボードを 説明型 と 探索型 に分類します。

説明型

- 特徴

- 特定のデータや分析結果をわかりやすく説明・共有

- ストーリーテリングに基づいてデザインされ、データの視覚化を通じて関係者に情報を伝える

- 目的

- 分析結果を整理し、メッセージを明確に伝える

- 意思決定プロセスを支援

- チームや関係者間で情報を共有

- 事例

- 特定のプロジェクトの進捗状況を報告

探索型

- 特徴

- 自発的なデータ分析や未知のトレンドを発見

- 決まったストーリーや結論を提供するわけではなく、ユーザーが自由にデータを操作して洞察を得るためのインタラクティブな機能を重視

- 目的

- データの中に隠れているパターンやトレンドを発見

- 新たな洞察や可能性を見つける

- 未解明の問題を探索

- 事例

- 日々の売上目標と実績

- 経営指標などをモニタリング

Q11

ダッシュボードに配置するシート数は一般的にいくつ収めるのがよいか?

回答選択肢

- 2以下

- 4以下

- 6以下

- 10以下

- 気にする必要はない

解説

ダッシュボードに配置するシート数は、大きな必要性がない限り 3 つもしくは、 4 つまでに限定 するとよいです。

シート数が多すぎると全体像がぼやけてしまいます。ダッシュボード数を増やすことを考えていきましょう。

Q12

ツールヒントはどうするとより効果的に活用できるか?

回答選択肢

- デフォルトのまま使用する

- 必要な情報に絞り、わかりやすい文言とフォントに変更する

解説

ツールヒント とは、オブジェクトの上にマウスポインタを置くとポップアップするテキストボックスのことです。

ツールヒント次第で、ユーザーがビジュアライゼーションを気に入ることもあれば、理解できずに終わることもあります。

おわりに

Ord2 は、めっちゃハマった印象しかないので、何度復習しても足りない感じです。笑

引き続き、知識の定着に努めます。

【参考】

データ分析のサイクル

視覚的なベストプラクティス

Discussion