【開発生産性カンファレンス2025】スポンサー参加レポート

はじめに

ソーシャルデータバンクのしまだです。

先月開催された 開発生産性カンファレンス 2025 にスポンサーとして参加いたしました 🏃♀️

書こう書こうと思っているうちに開催からもう一ヶ月も経ってしまいましたが 忘れないうちに参加レポートを残しておこうと思います。

イベント概要

2 回目のブース出展

ブース運営を担当しておりました、ソーシャルデータバンク shiotsu です。

Developers Summit 2025 に続いて 2 回目となるブース出展でした。

今回は、まずは弊社を知っていただこうということをテーマに、弊社のプロダクトをご紹介する大パネルを作成。

会場でも目を引く大きさで、多くの方に足を止めていただきました。

ブースでは弊社のプロダクトであるLinyを用いたミニ診断ゲームをご用意し、たくさんの方がご参加くださいました。Liny という製品、そして弊社を知っていただくきっかけとなったと思います。

ちなみに、今回はこのミニ診断ゲームをエンジニアのメンバーが作りました!LinyはtoB製品ということもあり日常的にドッグフーディングができるわけではありません。担当の2人は、ユーザーの気持ちを理解でき大変有意義な経験になったと話していました。

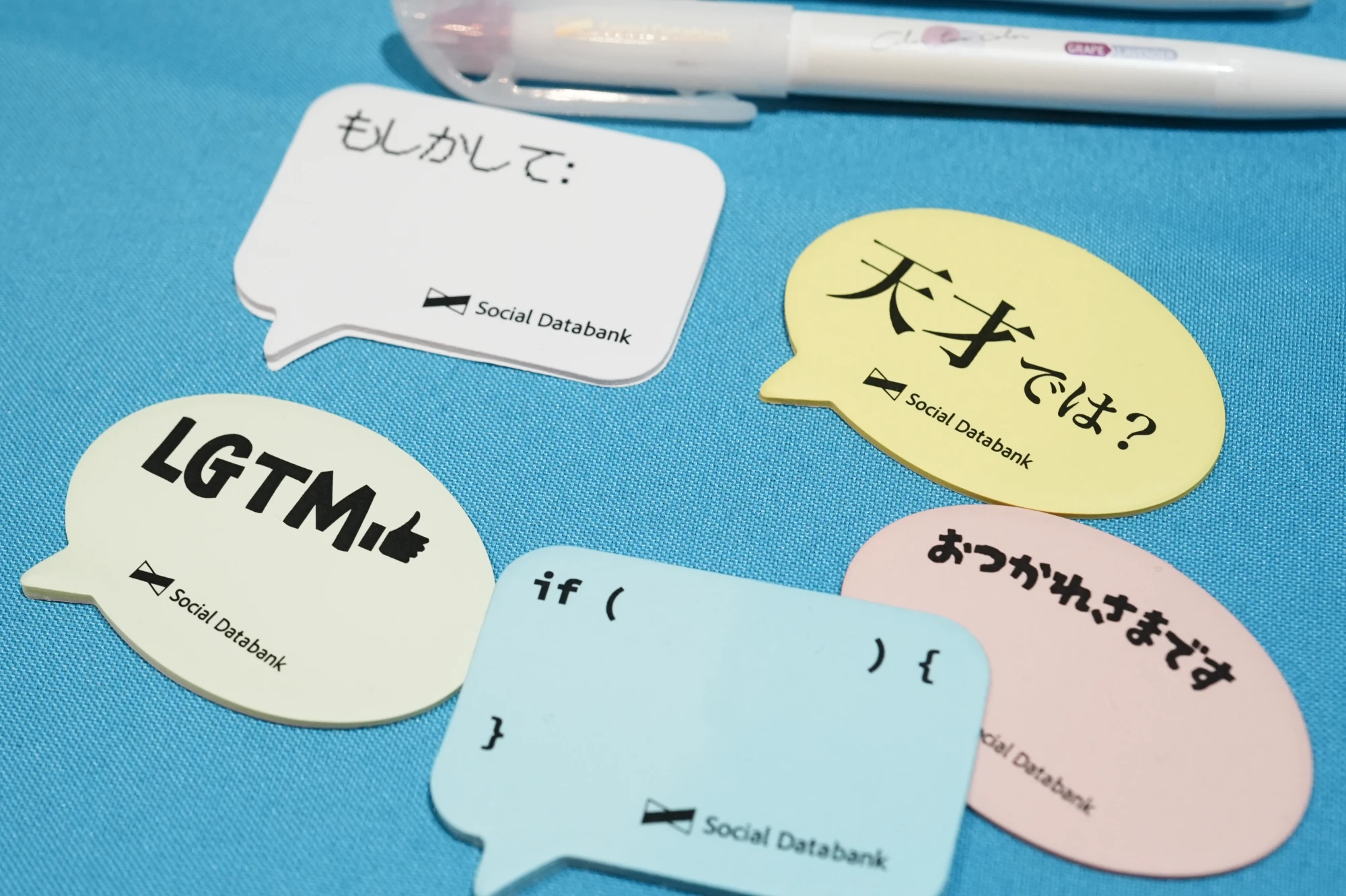

そして、ノベルティもお配りしておりました!「ひとりひとりに、おもいどおりに」という Liny のキャッチフレーズとかけた、「ひとりひとりのメッセージふせん」をご用意。LINE 公式アカウントで実施した診断結果に対応したふせんをお渡ししました。

また、一緒にお渡ししたのは、アレンジ自由自在、「おもいどおりにかけるペン」!こすると色が変わるペンで思い通りにデコレーションしていただけるように、という思いを込めてお渡しいたしました。

どちらもかわいい☺️とのお声をたくさんいただきました!試行錯誤しながらみんなでアイデアを出してノベルティを作ってよかったなと思った瞬間でした。

エンジニア採用のチラシもたくさんお手に取っていただき、多くの方とお話しできる、貴重な機会となりました。デブサミのことを覚えていてくださる方もいらっしゃって、知っていただく機会なのだと改めて感じる場でもありました。

引き続き、他イベントでも出展してまいりますので、ぜひソーシャルデータバンクをよろしくお願いいたします!

スポンサーセッションでの登壇

今回のスポンサーセッションでは、弊社の開発部部長 kesoji が登壇いたしました。

インタビュー形式でお届けします🎙️

登壇資料はこちら ↓

今回のカンファレンス、いかがでしたか?

スポンサー参加自体は 3 回目になるので、ブースとかも試行錯誤してやってきましたが、3 回目ともなると前回のブースを知っている方が来てくださったりしたんですね。本当に少しずつですが、認知度みたいなものも上がってきている実感があったのは良かったです。

社内においても、今回エンジニアメンバーや新卒社員が運営準備により積極的に関わってくれて。外部のイベントという多様な意見や知見に触れられる場に対し、進んで参加する姿勢が広がっていることを部長としては嬉しく思いますね。

登壇内容については後述しますが、若いエンジニアたちが「エンジニアって楽しいな」って思ってくれるようなものに自分は今後も関わっていきたいなと感じました。技術的な話は、今後うちのハイパーエンジニアたちに託したいと思います。

登壇することを決めたきっかけはなんだったんでしょうか?

過去に部下 2 人に登壇させているので、そろそろ上司としても登壇しておかないといけないなと……

ソーシャルデータバンク x Vue Fes Japan 2024

【デブサミ 2025 登壇レポ】初めてのカンファレンス登壇で得たもの

というのは冗談としても、チームの生産性向上に繋がるような細かい取り組みは実際意識的に行っていたので、この1つ1つってシェアする価値があるんじゃないかなとは思っていました。

レベル 1 にフォーカスして、小さいけれど積み重ねると大きな効果が出るようなものをかき集めてみたり 登壇直前にClaudeCodeで実績を増やしたりした という次第です。

登壇してよかったなと思ったことはなんですか?

これは懇親会の話になるんですが、登壇者のネックストラップをかけて参加できるので、お話ししてみたい方に勇気をもって話しかけに行けたことですかね……(笑)

私が感銘を受けた「ドメイン駆動設計入門 ボトムアップでわかる! ドメイン駆動設計の基本」の著者である成瀬さんとお話しできて大変嬉しかったです!(おすすめカメラホルダーも教えてもらえました)

登壇してよかったですか?

それはもちろん!

印象的だったセッション

今回のカンファレンスでは興味深いセッションをたくさん傾聴できました。特に印象的だったセッションについての感想をレポートしていきます。

BY Teppei Shimada

私は「『レベル 3』の開発生産性を実現するための技術経営と SaaS ファースト戦略」と「開発内製化のその先へ―技術・組織の協調設計によるプロダクト付加価値向上の実践」が印象に残っています。

どちらのセッションでも共通していることは、「開発するシステムのコアの価値に集中するために、可能な限り SaaS やマネージドサービスを使いましょう」ということです。

生成 AI を利用することで、自分が欲しいものを自前で低コストで作れるようになりましたが、同時にビルドトラップにハマったり運用軽視のプロダクトを作ってしまい管理コストが肥大化していってしまいます。

「開発内製化のその先へ―技術・組織の協調設計によるプロダクト付加価値向上の実践」のセッションでは、具体的な実践例として、外部ベンダーに開発を委託していたシステムを内製化した事例を紹介していました。

内製化にあたって、まずそのシステムのコアを特定し、コア以外(例:認証・認可など)は徹底的にマネージドサービスを利用することで、短期間での内製化を実現していました。

開発生産性を高めるためには、生成 AI によって、開発のスピードが高まっている今だからこそ、何でもかんでも作るのではなく、SaaS やマネージドサービスを上手に利用してコアの価値に集中して生産性を上げていきたいですね。

BY shioura

ソーシャルデータバンクで企画の仕事をしている塩浦です。私が今回印象に残っているのはこちらのセッションです。

ソフトウェア開発の歴史を振り返りつつ、生成 AI や AI エージェントの進化が開発生産性や知識創造のあり方をどう変えるかを描いた内容でした。

特に、生産性改善を 5 段階で整理したフレームワークや、AI が知識創造にどう関わるかの未来像が印象的でした。

その中でも特に興味深かったのは、「SECI モデルに AI エージェントを組み込む」 という提案です。

SECI モデルとは、暗黙知と形式知の循環(共有= Socialization、表出= Externalization、連結= Combination、内面化= Internalization)によって、組織の知識を創造していくフレームワークです。

これまでは人間同士が会議やドキュメント作成を通じて情報をやり取りしそのサイクルを回してきましたが、今回のセッションでは、この循環の各ステップに AI エージェントを介在させることで、知識創造が自動的かつ常時進化する状態を作れるというビジョンが示されていました。

私の企画という立場で想像すると、ユーザーの行動ログやサポートチャット履歴(暗黙知)を AI が自動で解析し、利用傾向や課題の仮説をレポート化(表出)します。そのレポートは他部署の情報や過去の施策データと AI が自動で組み合わせ(連結)、次の施策案や UI 改善案を生成します。最後に、それらの提案を実装・テストする中で得られた結果が再び暗黙知として蓄積され、AI が再学習して次の提案に活かす——という循環が、人の手をほとんど介さずに回るイメージです。

従来の SECI モデルでは、このプロセスを回すために情報収集・議論・文書化・展開のそれぞれに多くの時間と労力が必要でした。特に「共有」や「表出」のフェーズは人のアウトプットに依存するためボトルネックになりやすく、タイムラグも発生します。しかし AI エージェントが常時動く環境では情報は自動収集され、会議の場を待たずに仮説が更新され続けます。その結果、知識の鮮度が常に高く保たれ、意思決定のスピードも飛躍的に上がるのです。

この発想は単なる効率化ではなく、組織の学習速度そのものを構造的に引き上げるアプローチだと感じました。

企画という立場では、これを製品開発や顧客体験改善の基盤に取り入れることで、Liny が「学び続けるサービス」へと進化できる可能性を強く感じました。

BY kesoji

fukabori.fm はずっと聞いているので、ついに生岩瀬さんを拝見したぞ!という気持ちでした。

登壇レポもあげていらっしゃいました ↓

Excel is 強敵

Excel に勝とうとしない

この言葉がとても印象的でした。他にも、うまく物事を進めるコツというか、成功の要因として語っていた「耳は大きく、手は小さく、声は大きく迅速に」という表現も強く印象に残っています。

https://speakerdeck.com/shift_evolve/20250704-iwase-and-morikawa

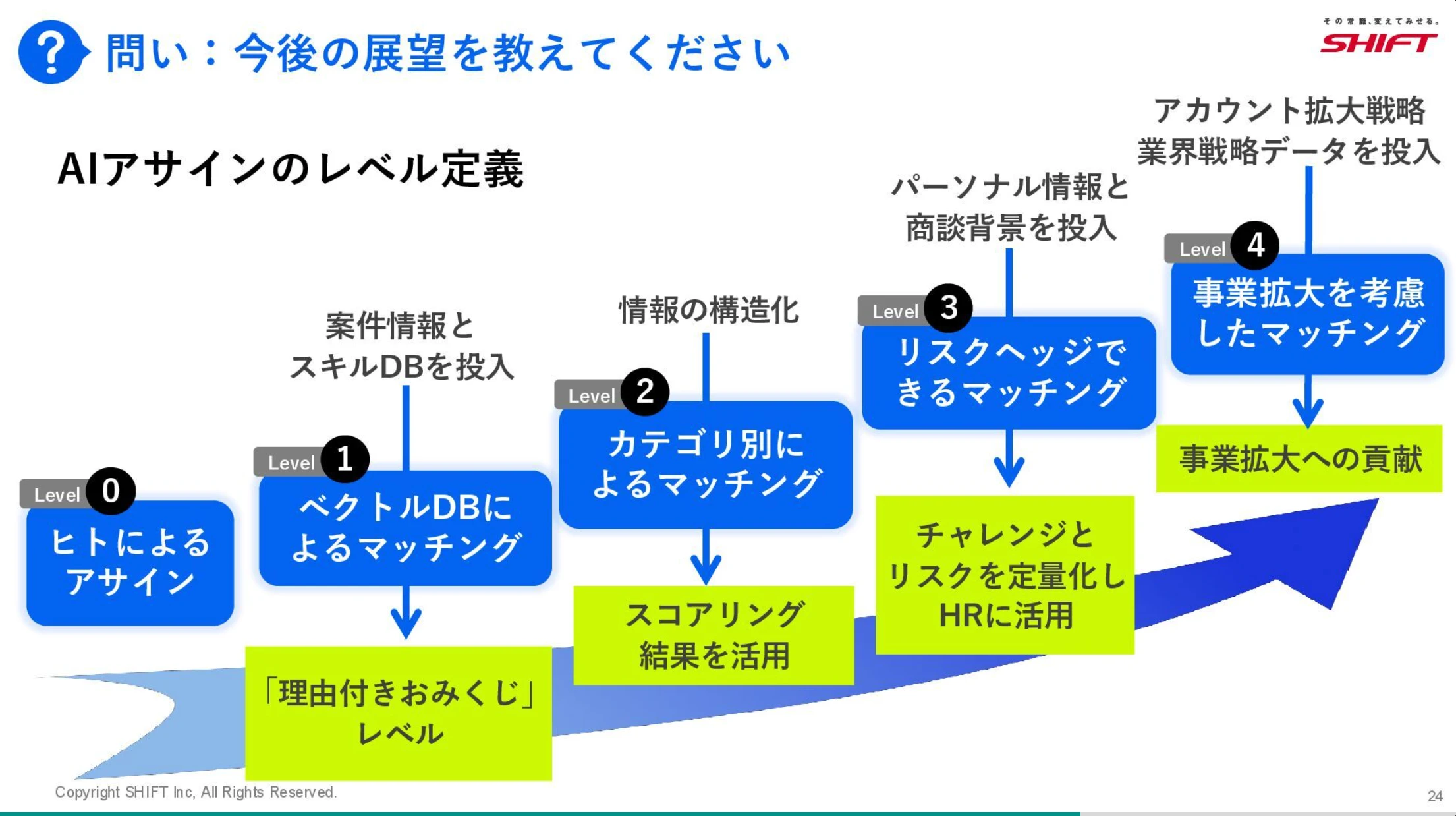

また、この AI アサインのレベル分けについても「自動運転と同じような感じですよ」という表現が非エンジニアにも伝わりやすいんじゃないかと興味深かったです。全体を通してとてもためになるセッションでした。ありがとうございました。

おわりに

今回で3回目で出展となり、「あの会社ですよね!」と言ってくださる方もありがたいことに増えてきました。今後も定期的にカンファレンスには出展していきます。会場でお会いできることを楽しみにしております。

ありがとうございました!

Discussion