ホーソン実験

Note 内容の信憑性についての「おことわり」

ホーソン実験

アメリカのウエスタンエレクトリック社ホーソン工場で, 1924年11月から1932年6月にかけて行われた。ホーソン実験の内容は、F.J.レスリスバーガーの「Management and the Worker (1939)」が詳しい。

実験当初は当時隆盛であった科学的管理法の影響下で,室内の明るさを上げれば生産能率が高まるという仮説を実証する目的であった。

しかし、実験を重ねるにつれ当初の想定とは異なり、人間関係こそが影響の本質なのではないかと考えられ、実験内容は人間関係によるものに変わっていった。

この研究は、生産性に及ぼす労働者の意識や感情の重要性をもたらし、仕事への意欲や感情は、職場内外の人間関係に強く左右されること、職場の仲間や上位者への感情が生産性に強く影響することを明らかにした。

労働者のもつ意識や感情、論理や意欲に着目して、生産性に及ぼす人間関係の重要性を説く考えは"人間関係論(Human relations)"と呼ばれ、労働者管理の考え方や方策に多大な影響を及ぼした。さらに、人事管理や労使関係の研究領域にも影響し、非常に多くの論考や評価が行われ、今でも注目されている。

また、実験の途中で観察された周囲から注目されているという意識が被験者の行動や成績に影響を与える現象は、ホーソン効果と呼ばれるようになった。

所感

面談プログラム以降は人間関係の観察に焦点をあてたプログラムで、それ以前の実験は作業環境要因や休憩時間などに焦点を当てている。

個人的にこの実験で面白いと感じだところは、多くの人が思いつくであろう能率を上げる方法(休憩時間の追加、残業有無、作業環境の良し悪し)がことごとく直接的な影響を及ぼすものと結論づけられなかった点である。

そして、能率上昇の研究が人間関係というひどく定性的な方に向いたことは、読み物としての面白さも感じられた。

各実験内容への疑問点

この実験は人事管理と労使関係に関する研究と捉えられ、人間関係論と労使関係論の乖離を生じさせるに至り議論を過熱させた。

素人ながらに実験内容を読んだ上で生じた疑問や考察を次に記す。

リレー組立作業実験

第6期の休憩頻度を増やすと作業意欲が下がった原因について。

- 集中力が頻繁に途切れたところに要因があるのではないか

- プログラミング作業についても、まとまった集中できる時間が必要で、ミーティングなどで作業を遮られて能率が下がる問題がある

雲母剥ぎ作業実験

雲母剥ぎ作業員の間で協力や助け合いといった行動が見られなかった原因について。

- リレー組立作業実験室との差は何か?コミュニケーション内容に違いはあったのか?

- リレー組立作業実験室の工員は女性であった。雲母剥ぎ作業員は男性だったのだろうか?

- 性別の違いによる集団コミュニケーション能力や方法の違いは何か?

- 対応した観察者のコミュニケーションスキルや内容に差はあったのか?

GoogleのProject Oxygenの研究に基づくre:Workでは、優れたマネージャーの要件・行動規範が10ほど挙げられている。

観察者の応対に、それらに該当する行動があり結果に差が出たのではないかと考えた。

面談プログラム(Interviewing Program)

面談プログラムは途中で質問方式を変えている。

その理由は、質問者が欲する話題に誘導する可能性があり、質問者に主導性があったためである。

これは、普段の1on1や面談においても有用であると考えた。

1on1がメンバーのための時間であれば、メンバーに主導性を持たせるために、非指示的アプローチ(indirect approach)は採用できるかもしれない。

仕事に対して、何らかの社会的役割を有していると労働者が認識できない職場の社会的状況が、労働者への強迫観念と仕事の能力低下を引き起こす可能性は、re:Workで言われる「仕事の意味」を認識させる重要さの根拠と言える。

バンク配線作業観察室 (Bank Wiring Observation Room)

人間の非合理性が組織にもたらす影響をみることができた。

組織の意図しない情報伝達(新しいルールや方針)が、インフォーマル集団の形成を招き、集団的で見えづらい能率低下をも招く。

こうしたインフォーマル集団はおそらく外からは見えづらく、外部に対してはフォーマルに働く点も厄介である。

こうした集団の形成を避ける具体的な方法や、形成されたとして見つける方法は人事カウンセラーが重要であると述べられている。

しかし、この人事カウンセラー自体もインフォーマル集団の一員になる可能性を忘れてはならないと思った。

社会システム

急な変化や改変は抵抗の感情を生み出し、急いた干渉は失望感を、そして技術的変化に対して非合理的な激高をもたらす傾向にある。

しかし、個人的な観測範囲では、エンジニアは技術的変化を受け入れる傾向がある。

これは、エンジニアが技術的変化を迎合する傾向にあるからであろう。

ただし、その変化の出本が会社であるのか、技術コミュニティであるかの違いは大いに関係がありそうだ。

内容

ホーソン実験

ホーソン実験はいくつかの実験の総称である。

- 照明実験(Illumination Experiments)

- リレー組立作業実験(Relay Assembly Test Room)

- 第2次 リレー組立作業実験(Second Relay Assembly Group)

- 雲母剥ぎ作業実験(Mica Splitting Test Room)

- 面談プログラム(Interviewing Program)

- バンク配線作業観察室 (Bank Wiring Observation Room)

照明実験(Illumination Experiments)

- 概要:作業部屋の照明の明るさが、作業能率にどのように影響するかの実験。

- 期間:1924年11月〜1927年4月まで、3期に分けて実施された。

第1期では、検査部、リレー組立部、コイル巻き部の作業員を対象にした。

実験では各作業場の照明を操作した。

実験の結果は次の通り。

- 検査部:照明の強さとは関係なく、作業能率は乱高下した。

- リレー組立部:照明の強さで多少継続的に能率は上昇したが、それが唯一の要因ではなかった

- コイル巻き部:照明を強めると能率は常に上昇した。しかし、照明を弱めても能率は下降するとは限らなかった

第2期では、コイル巻き部だけを対象に、平均能率が同じになるよう作業員を2つの集団に分割した。

一方の集団は実験群として照明度を上げていった。

もう一方の集団は対照群として照明度を一定にした。

実験の結果は次の通り。

- どちらの集団にも、明瞭な能率上昇が生じた

- 上昇幅はどちらもほぼ同じであった

第3期では、第2期までは作業場に日光が差し込んでいたので、これを遮断し、電灯だけで実験した。

実験群では照明度を弱めていった。

対照群では証明度を一定にした。

実験の結果は次の通り。

- どちらの集団も、ゆっくりだが安定的に能率が上昇した

以上の実験結果から、照明の違いが能率に与える影響を明らかにはできなかった。

実験結果からの考察

照明実験は、作業場の環境条件と能率の関係を明らかにする目的を達成できなかった。

しかし、この実験によって、人間関係の領域におけるさらなる研究の必要性と、人間的要因に関する知識がより重要であるとの認識を強める結果になった。

リレー組立作業実験(Relay Assembly Test Room)

- 概要:労働時間における条件の変化と生産能率の関係についての実験。

- 期間:1927年〜1932年。Management and the Workerには1929年6月の第13期までの実験結果が報告されている

電話交換機用のリレー(継電器)の組立作業員である6人の女性工員グループを対象にした。

実験室には、観察者が配置された。

観察者は、その場で起こったこと全てを記録し、かつ友好的な雰囲気を創り出し維持する役目があった。

実験室では、工員は自由に会話することができた。

この実験は、次のスケジュールで行われた。

| 実験期 | 期間 | 条件・状況 | 休憩時刻 |

|---|---|---|---|

| 1期 | 2週間 | 通常の職場 | なし |

| 2期 | 5週間 | 実験室へ移動 | なし |

| 3期 | 8週間 | 集団出来高給制導入 | なし |

| 4期 | 5週間 | 2回の5分休憩 | 10:00, 14:00 |

| 5期 | 4週間 | 2回の10分休憩 | 10:00, 14:00 |

| 6期 | 4週間 | 6回の5分休憩 | 8:45, 10:00, 11:20, 14:00, 15:15, 16:30 |

| 7期 | 11週間 | 午前:15分休憩と軽食 午後:10分休憩 |

9:30, 14:30 |

| 8期 | 7週間 | 休憩条件は7期と同じ。 終業を16:30に変更 |

9:30, 14:30 |

| 9期 | 4週間 | 休憩条件は7期と同じ。 終業を16:00に変更 |

9:30, 14:30 |

| 10期 | 12週間 | 7期と同じ | 9:30, 16:30 |

| 11期 | 9週間 | 休憩条件は7期と同じ。 土曜午前を有休に変更 |

9:30, 14:30 |

| 12期 | 12週間 | 休憩も軽食もなし | なし |

| 13期 | 31週間 | 休憩条件は7期と同じ。 軽食は作業員が用意。 会社は飲料を提供。 |

9:30, 14:30 |

<sub>倉田致知, Management and the Worker の概要 -ホーソン実験について-, p264, を参考に作成</sub>

通常の労働時間は次の通り。

- 月曜から金曜までは7:30〜12:00の労働時間、45分の休憩時間、12:45〜17:00の労働時間。

- 土曜は7:30〜12:00の労働時間

人間関係

第7期では、組立工2名のおしゃべりの度が過ぎ、指示に対して反抗的な態度をとるようになった。

実験続行のため、この2名は別の組立工と交代した。

第10期では、今後の計画では休憩時間がなくなり、大変疲れるであろうことが伝えられた。

この時期に、「通常の作業場と実験室のどちらで働くのを好むか?」の質問が行われた。

その返答は、「全工員は通常の作業場よりも実験室で働くことを好むことに同意した」。

その理由は,小集団であること、監督が厳しく無く自由であること、などの回答であった。

第12期では、作業員は実験室の人間関係や状況を好んでいた。

観察者をボスとしては見ていない様子で、観察者を自分たちの仲間ないし味方とみていた。

第13期では,工員の士気は実験期間の中で最も高かった。

冗談を言い合い、互いにプレッシャーをかけることなく、協力して生産量を維持しようとする行動が見られた。

休憩時間と労働時間と生産性

第4期から第7期は休憩時間に関する実験が行われた。

休憩時間を増やすことで、実質の労働時間は減少したが、導入後はすぐに生産性が上昇しはじめた。

ただし、6回の休憩時間を設けた第6期は作業意欲を結果的に低下させた。

調査員は、作業条件変更が生産量に影響する傾向を見出せなかった。

追加の休憩や労働時間短縮とは関連しない、全般的な生産量の上昇傾向が認められた。

これに関して、4つの仮説が説明された。

仮説1:作業環境と設備によるもの

実験室は、普段の作業場よりもわずかによい照明や換気設備を有していたため。

仮説2:より検討が必要である

休憩や労働時間の短縮が疲労の蓄積を軽減した。これにより第12期に生産量が落ちなかったのは、休憩なしの労働負荷に耐えられるほど体調が十分に良くなっていたためである。

仮説3:単調性が軽減された。

休憩や労働時間の変更が、疲労削減よりも作業の単調性を軽減する効果があったため。

また、孤立した個人ではなく小さな社会集団で働くことを可能にしたことが単調性を軽減したため。

仮説4:直接的なインセンティブによるもの

第3期で導入された集団出来高給制について、通常の作業場であれば集団があまりに大きいなかでの報奨効果は小さいが、

実験室においては、直接的に報奨を得る機会を与えられ、このインセンティブが重大な要因であったため。

仮説1は、多くの理由によってほとんどの調査員に納得されなかった。

仮説2は、これを支持する証拠がなかった。

仮説3は、明確な結論を導き出せなかった。

最終的な実験結果への解釈

先の4つの仮説はどれも受け入れられなかったが、5つ目の仮説が最終的受け入れられた。

実験室における増加した生産量と改善された態度は,徐々に生じた監督方法における変化と最も関連していた。

この見解の支持者に従うと,実験期間は本質的に社会的価値をもたらしていた。

実験期間は,工員の信頼を得る手段として,および工員と監督者の間の効果的な労働関係を構築する手段として最大の影響を及ぼした。

より良い監督方法によって権限に対する工員の疑心を工員から取り除くこと無くして,

および監督におけるこの変化に付随した社会的変化無くして,休憩時間やより短い作業時間のみでは結果を生み出すことはできなかった。

社会的要因が生産量を規定する重要項目となっていた。ー 倉田致知. Management and the Worker の概要ホーソン実験について. p.268-269

結果的には、休憩時間、労働時間、軽食、集団出来高給制の影響は軽視された。

それよりも、作業員との人間関係がより強調された。

第2次 リレー組立作業実験(Second Relay Assembly Group)

- 概要:労働時間における条件の変化と生産能率の関係についての実験。

- 期間:リレー組立作業実験の第11期頃に並行してこの実験を実施した。

この実験では5名が選ばれ、集団の生産量に基づいて支払われる集団出来高給制が導入された。

この制度導入によって、1時間あたりの平均生産量は制度導入前と比較すると12.6%上昇した。

この制度導入後の9週間においては、1時間の平均生産量はほとんど上昇しなかった。

制度を以前の方法に戻すと、生産量が下がった工員もいれば、上がった工員もいた。

また、この実験に参加できることが工員のモチベーションを上げ、生産量を幾分か上昇させた傾向もみられた。

この結果より、奨励給によるインセンティブの効果は急速に無くなっていくと考えられた。

雲母剥ぎ作業実験(Mica Splitting Test Room)

Note 雲母:花崗岩などに含まれる珪酸塩鉱物で薄く剥がれやすい。マイカとも呼ばれる。

- 概要:時間外労働や休日労働における条件の変化と生産能率についての実験

- 期間:1928年8月〜1930年9月

雲母剥ぎ作業員を対象に実施した。

この実験では、5名の熟練労働者が選ばれた。

この実験では、個別出来高給制が採択されていた。

この実験は、次のスケジュールで行われた。

| 実験期 | 期間 | 条件・状況 |

|---|---|---|

| 1期 | 8週間 | 通常の職場 休憩なし 時間外労働あり |

| 2期 | 5週間 | 実験室へ移動 休憩なし 時間外労働あり |

| 3期 | 29週間 | 2回の10分休憩 時間外労働あり 休日労働あり |

| 4期 | 48週間 | 2回の10分休憩 時間外労働なし 休日労働なし |

| 5期 | 17週間 | 2回の10分休憩 週5日1日8時間労働 |

<sub>倉田致知, Management and the Worker の概要 -ホーソン実験について-, p271, を参考に作成</sub>

通常の労働時間は次の通り。

- 月曜から土曜までの1日8時間労働

休憩時間と時間外労働と生産性

第3期の休憩導入後、1時間あたりの平均生産量は通常の職場時よりもゆるやかに上昇した。

上昇幅は人によって多様で、一度ピークを迎えた後緩やかに下降した。

第4期頃には、上昇幅は4.4%ほどに落ち着いた。

時間外労働の中止や休日労働の中止が疲労を改善させ生産量を上昇させた、と言える証拠は確認されなかった。

むしろ、それらを中止してしばらくすると、1時間あたりの生産量は低下していった。

ただし、この低下は職場で起こった人事異動(工員の場所的移動と、部署異動及び人員削減)による影響とみられる。

会社の業績不振や、時間外労働中止と休日労働中止によって不安や心配が強まったことで、生産量を低下させた要因になったかもしれない。

人間関係

これらの不安や心配には観察者が対応した。

工員は観察者をボスとしてみてはいなかった。

ただし、リレー組立作業実験とは異なり、工員間での協力や助け合いといった行動は見られなかった。

この集団では、集団出来高給制ではなく個別出来高給制が採用されたことが、相違を作り出した可能性がある。

しかし、この制度の違いだけで生産量の変化における各実験間の相違を説明できないとされた。

奨励給の効果について

リレー組立作業実験室における生産量の継続的な上昇が奨励給によるものであるという証拠は、これらの実験では見つけられなかった。

奨励給の効果は他の要因とも依存しており、奨励給自体が影響を与えているとは考えられなかった。

面談プログラム(Interviewing Program)

- 概要:このプログラムは本質的には監督改善計画として開始された。

- 期間:リレー組立作業実験と並行する1928年9月〜1930年3月

リレー組立作業実験で、従業員の士気と監督との関係に要因があることは明らかであった。

実験の対象者は、現場の労働者21,126名。

面談は仕事や監督や作業条件に関しての好みが質問された。

しかし、この質問は質問者に主導性があるとして、途中で質問方法が変更された。

1929年7月からは被面談者が質問項目を選び、それについて話す非指示的アプローチを採用した。

面談による質問への返答に対する考察

質問への返答から、労働者が不平を言うことについての考察が必要になった。

研究者は、労働者の不平を解釈するための概念的枠組みを作った。

- 多くの労働者の不平の根源は単一のものではなく、複合的状況の総体的な影響である

- 複合的状況の分析には、均衡/不均衡の特徴や、干渉の特徴について理解する必要がある

- 産業での干渉は、職場の物理的環境や社会的環境の変化や、それ以外の変化から生じる。そのような干渉から発生する不均衡は体調や精神への変化になる

- "疲労"、"単調"、"監督"の一般的なカテゴリを用いて、様々な不均衡や干渉を認識・把握しようとすると失敗することがある

- 干渉と不均衡により生じる症状が一定でないなら、同じ類の治療も可能ではない

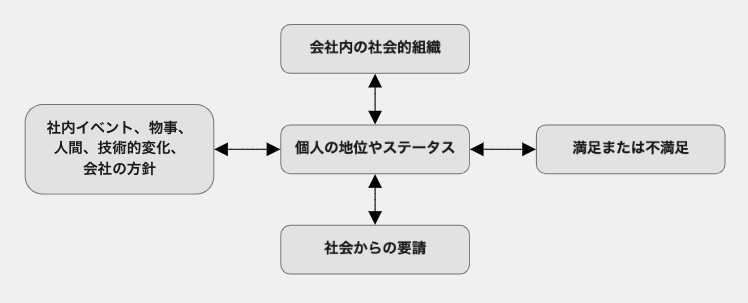

この概念的枠組みをモデル化したものが下図である。

<sub>倉田致知, Management and the Worker の概要 -ホーソン実験について-, p275, を参考に作成</sub>

この図は、労働状況で干渉や不均衡が発生すると、そこから予期される反応の種類を示している。

人間状況は、干渉要因の何らかの変化が他の要因の変化を連鎖的に引き起こし、不均衡な状態に陥る。

研究者は不平や不満や能率の低下は,多様な要因が絡み合っていると考えた。

ホーソン工場の労働者は、

- 乳酸の増加や筋肉疲労などの有機体の非定常(図のG-C-D-A-B)は頻繁には発生していなかった

- 精神神経症の類である精神的な不均衡(図のF-E-D-A-B)も頻繁に生じているわけではなかった

これに代わって、図のI-H-E-Fと個人の経歴が重視された。

共通してみられる能率を低減させた不均衡は次の通り。

- 作業能力は、労働者の個人的均衡と現実社会との産物と捉えられる(図のI-H-E-D)

- 個人の均衡に悪い影響を与える状況は、能力減少、強迫観念、非合理的反応を顕在させる傾向がある(図のE-D-A-B)

個人の経歴(図のF)または社会的状況(図のI)における要因で個人的不均衡に陥った労働者は、個人的状況や社会的状況においてより満足している労働者と比べて、時間外労働や単調作業、冷淡な監督態度(図のG-H)といった仕事でのプレッシャーへの耐性が低かった。

仕事に対して、何らかの社会的役割を有していると思えない社会的状況(図のH)は、労働者への強迫観念と、仕事の能力低下を受けやすかった。

地位とステータスによる満足と不満足

面談プログラムは進み、監督者(管理者)を対象とした面談を実施した。

現行部門の429名が対象で、次長、統括職長、職長、職長補佐、組長、班長が対象であった。

もし、労働者の地位が、それまでの質疑応答の結果に影響を与えていたならば、監督者への面談でより理解が深まるだろうと考えられた。

労働者の満足か不満足かは、個人の地位やステータスを考慮する必要がある。

- 地位により、労働時間、賃金など、各人の環境における事象、物事、特徴が与える影響を理解できる。

- その労働者にとっての作業環境の変化が、社会的均衡にどのような影響を与えるかを理解できるようになる。

- つまり、組織における各労働者の相対的な地位が、そうした変化を過度に強調評価させたり、過小評価させたりすることが理解できる。

ここでの"社会的"の範囲は労働者によって異なる。

労働者にとっての仕事の重要性は、会社よりも広範囲な現実社会との関係によって定義される。

同じ作業環境とステータスの人々で満足と不満足が異なるのは、そうした観点から理解できる。

<sub>倉田致知, Management and the Worker の概要 -ホーソン実験について-, p279, を参考に作成</sub>

バンク配線作業観察室 (Bank Wiring Observation Room)

- 概要:社内の社会集団についてのより正確な情報を得る目的の実験

- 期間:1931年11月〜1932年5月

ここまでの実験において、満足や不満足のプロセスが、実際にどのように反映されているのかは不明であった。

この実験は、標準的な作業条件下で通常労働している14名の男性労働者を対象とした。

バンク配線作業は複数の作業工程から成っており、作業進行上、別工程の作業速度が互いの生産量に影響を及ぼす関係にあった。

<sub>バンク配線作業の工程</sub>

つまり、検査工の出力は、配線とハンダ付け工の出力に依存する形であった。

相互監視を期待する給与システム

給与に関しては、集団出来高給と時間給が採用された。

納品数が多いほど集団出来高給は高くなるため、労働者に支払われる総額は増える。

時間給は人によって異なり、能率の差に依存していた。

集団出来高給の配分は各人の時間給が基準となり、労働時間が同じでも時間給に差があれば配分される額が変わり給与に差が出た。

この給与システムは次のようになっている

- 労働者が給与を上げるためには、納品数を増やす必要がある

- 仮に時間給が上昇しても、納品数が減れば集団出来高給も減り、給与は変わらない

- 納品数が変わらない場合、数名の労働者の時間給が上昇すると集団出来高給の分配額が変わり、そうでない労働者の給与は低下する

- 納品数が一定なら、全員の時間給が一様に上昇しても、集団出来高給の配分額が減るため、給与は変化しない

- 仮に1人が大量の仕事をしたとしても、他の労働者がそれに比例する生産量を上げなければ、その労働者の給与は少ししか上がらない

この給与システムは、納品数増加に向けての相互監視が期待されていた。

実験結果

この給与システムにより、労働者は納品数を増やすことに傾倒すると思われたが、逆の結果となった。

どの労働者も毎週ほぼ一定の生産量で、明白な生産制限を持っているようであった。

これは、特に配線工において顕著であった。

- 各労働者は、自身の生産量を制限していた

- 各労働者の能率の目安よりもかなり低い成果であった

- 各労働者は生産量に上限を設けるような日々の基準を有していた

- この基準は、給与システムの狙いとは正反対であり、能力以外で業績に上限をかけていた

また、観察者の記録と労働者の記録に食い違いがあった。

- 実際の記録と、申告された生産量の相違。多い日もあれば少ない日もあった

- 想定作業時間と申告された作業時間の相違。正当性のない作業遅延が主張であった

さらに、配線工の労働者間の生産量の相違について、

- 生産量の相違は、労働者の遂行量力の差を反映したものではなかった

- 結果よりもより多くの生産量を容易に遂行できたであろう言質があった

- おおくの労働者は、勤務終了時刻前に作業を終えて、勤務終了時刻まで誤魔化していた

- 生産量の最も高い労働者は、誰よりも早く仕事を終えていた

- 遂行能力と実際の業績の間に関係がないことが明らかとなった

生産制限と情況

生産制限は、目の前に誰がいるのかによって変化することを観測した。

この組織の序列は次の通り。

<sub>組織の職位序列. 右ほど上位</sub>

現場に普段いるのは班長および組長で、彼らが目の前にいても生産制限は行われていた。

- 労働者は、班長や組長が強い権限を有しているとは見なしていなかった

- 労働者は、班長や組長が自分達と大して変わらないと考えていた

- 労働者は、頻繁に組長と口論していた

しかし、職長補佐や職長がいるときは敏活に作業し、生産制限がないようであった。

- 労働者は、職長補佐に逆らったり、命令を避難することはなかった

- 労働者は、組長がいるときよりもかなり自制的であった

- 労働者は、職長に対してより一層萎縮していた

- 労働者は、規則に厳密には沿っていない何かをすることにも我慢していた

職長補佐から上位の者と、それ以外で考えに違いがあった。

- 職長は仕事のルールを絶えず主張した

- ルールの多くは、班長を含む労働者を悩ませた

- 班長はその事実を労働者から隠そうとはしなかった

- 労働者は自身のルールを持っており、それと対立するものであった

職場において、班長は職長の考え対して疑問や感情を隠した。

生産制限についても、進んで伝えることはなく、正確な情報伝達がされていなかった。

- 班長は部下の良心を信じ、部下の要求に黙って応えた

- 班長は自身が監督している労働者集団の1人になっていた

- これにより、班長としての管理の倫理と逆行する諸事を職長から隠す必要があった

- 職長は実際の状況を自ら理解しようとはしなかった

職長が作業部屋に入ると、労働者の行動は急変した。

職長が居る間、労働者は計画通りに作業した。

班長や組長は部下の肩を持ち、実状を客観的に説明することはなく、希望と脅威が混ざっていた。

その結果として、観察室の業績記録は歪められ、職長は多くの実情を知ることがなく、生産制限が続いた。

集団の論理と規範

職長の件とは別で、集団の中にある感情と規範が今回の結果に繋がる行動を起こしていた。

- 仕事に精を出しすぎてはいけない。そうするやつは"がっつきすぎ"である

- 仕事を怠けすぎてはいけない。そうするやつは"サボり屋"である

- 仲間を裏切るような上告をしてはいけない。そうするやつは"密告者"である

- おせっかいな行動をしてはならない。例えば、検査工が"検査工ぶっては"ならない

生産制限は、怠惰な人が大多数であったり、経営層への抵抗を目的としたからではなく、

集団に受け入れられるために、給与の上昇を犠牲にしてでも、これらの論理や規範に基づいて行動することが重視されたためであった。

この集団には、集団を守る2つの仕掛けがあった

- 内部からの軽率な行動を抑止する

- 外部からの干渉を避ける

この内部統制をうまく働かせるための仕掛けは様々あったが、最も重要であったものは次のものであった。

- 嫌味

- 難癖

- 嘲罵

集団規範からかけ離れている労働者に対しては抑圧(過度の仕事を押し付けるなど)がかけられた。

これらのことから、"生産制限"という社会的で多様な活動は、社会的統制の論理と規範を反映しており、彼ら労働者にとってそれらの活動は集団としての重要な統合過程であったと理解できる。

これらの多様な活動が、逆の目的で導入された給与システムによって生み出された点は十分に興味深い。

生産記録の申告を誤魔化したり、作業時間に関してクレームを述べることが集団を統制する方策としてみなされるかもしれない。

労働者は、自発的か無意識の内に、彼らの集団の論理と感情に沿った複雑な社会的組織を有する結果となった。

インフォーマルな集団の形成

労働者は、上位者からの指示やルールに対して少なくとも疑念があった。

労働者の意向や感情を考慮しないルールや規範があり、それが結果的に組織内にインフォーマル集団を形成したと思われる。

労働者の行為の良し悪しは、ルールに合致しているかのみで捉えられた。

監督者は、労働者が目標達成においていかに貢献したかという観点で評価した。

論理的には、ルールは能率を助長し、厳守することは労働者の利益につながると考えられていた。

しかし、労働者の感情の観点からすると、それらのルールは悩ませる者であり、組織に服従させるものとみなされた。

例えば、「配線工は互いに協力してはならない」ルールを考える。

これは、割り当て設備の前で集中して働くことで、能率が上がるとの考えから採用された。

つまり、配線工は互いに協力する必要性がなく、それを欲する理由はないとされた。

しかし、配線校にとっては勝手なルールに過ぎない。

事実、彼らの多くは協業することを好んだし、協業が能率を下げないこと知っていた。

作業集団における拘束の原因の1つは、労働者の感情を考慮しない論理であろう。

厳密には一致しない論理も"誤り"と判断する。そのような活動はインフォーマルな集団を守るために行われる。

結果的に、組織の目的とは対照的にインフォーマルな集団が形成されていく。

さらに、この組織では次の事柄もインフォーマルな規範の形成を醸成した。

- 現場労働者は時間給または出来高給である一方、事務労働者は固定給であった

- 能率を助長するための会社による方策は、現場労働者にのみ適用された

- 事務労働者は遅刻や欠勤に対してのペナルティ、休暇、職場での自由な移動や会話において一線がひかれていた

全ての実験結果からの考察と応用

社会システム

ホーソン実験の結果は "社会システム" という着想で考察された。

社会システムにおける一部の変化は、他の部分への変化を伴う。

不均衡に向けたシステムの変化は、均衡状態に戻ろうとする反応を生むだろう。

社会システムは"技術組織"と"人間組織"に分けることができる。

社会システムの構成を以下に示す。

- 技術組織

- 人間組織

- 個人

- 社会組織

- フォーマル組織

- 相互作用の形態

- 思考と信念の体系(イデオロギー的組織)

- コスト理論

- 能率理論

- インフォーマル組織

- 相互作用の形態

- 思考と信念の体系(イデオロギー的組織)

- 感情論理

- フォーマル組織

| 構成名 | 説明 |

|---|---|

| 技術組織 | 原材料、道具、機会、完成品、などの論理的および技術的体系 |

| 人間組織 | 個人と社会組織に分類できる。 |

| 社会組織 | フォーマルとインフォーマル組織で構成される。 |

| フォーマル組織 | 人間組織の内部で、人間組織と技術組織の関係を定める方針と会社の規則と規定により定められた人々の相互作用。コスト理論や能率理論基づいて構成される。 |

| コスト理論 | 組織全体の共通の経済目的が評価されるところの思考や信念の体系 |

| 能率理論 | 組織の構成員の協働的努力が評価されるところの思考や信念の体系 |

| インフォーマル組織 | フォーマル組織にはない、あるいは不適切とされる組織構成員間に存在する人々の相互作用 |

| 感情の論理 | 工場内の様々な集団内の対人関係にある価値観を表す思考や信念の体系 |

Note イデオロギー的組織:その組織の観念/意識形態。組織的思想による体系・傾向・考え。概念。

人間の協働の限界は、フォーマル組織よりインフォーマル組織に依存する。

協働は、社会規範、慣習、伝統、慣例や慣行的な状況対応方法を前提とする。

そのような基礎的な規範や慣習なくして効果的な協働はあり得ない。

社会システムにおける均衡のゆらぎ

変化が、非常に迅速に、あるいは十分な社会的な考慮なしに行われると、労働者の抵抗する行動が顕在化する。

仕事の社会的重要性を奪うと捉えられた新たな手法や制度に、適応するよう求められると、この抵抗は顕在化する。

新たな機械や工程という形の技術的革新が生じる速さで、労働者の社会的規範、慣習、慣例が適応され得なかった。

労働者の社会的規範、慣習、慣例は、論理の所産だけでなく感情に深く根付いたものである。

急な変化や改変は抵抗の感情を生み出し、急いた干渉は失望感を、そして技術的変化に対して非合理的な激高をもたらす傾向にある。

ボトムアップ組織とカウンセラーの存在

技術的変化が生じる際に重要なことは次の通り

- 直接的に影響を与える人々の感情が量られること

- その人々と関係する他の人々の感情が量られること

- 新たな形の対人関係から生じる問題が予測され、把握されること

- 変化についての理解可能で受容可能な説明が事前に行われること

技術的変化そのものを問題視するのではなく、急速に変化させる、あるいは変化に急速に適応することを労働者に求め、指示することが慣例や規範と感情を無視したことで生じることを問題視する。

そうした、急激な変化は労使関係のみならず生産活動にも深刻な結果をもたらす。

現場労働者の感情を含め、考えを正確に把握し上位者に正確に伝えることのできる人事カウンセラーの役割が重視された。

それまでは、監督者が上司に部下の感情を報告することはなかった。

そのため、経営側の倫理やルールが、労働者の感情と一致せず、多くの予期せぬ結果をもたらす危険性が常にあった。

管理機能は、産業工場における社会システムを均衡状態で維持する機能として説明された。

人事カウンセラーは労働者の感情のみならず、インフォーマル組織の体系について精通しているべきである。

人事カウンセラーが実施すべきものとして、インタビューと観察の手法が紹介された。

- 人事カウンセラーは決定権や指揮命令権を持たない

- 現場に常駐し、現場観察や、監督者や非監督者との面談に時間を避く

- 面談では、相手である被面談者に話をさせ、被面談者が問題の発見や特定するのを助ける

- その問題解決に至るであろう行動を被面談者の責任で取るように促す

- 労働者の感情について精通するように

- インフォーマル組織の体系について精通するように

- フォーマル組織における問題解決に貢献する

- 注意深く聞くこと。観察すること。診査すること。

- 問題に対して、最も効果的な類の活動を駆り立てること

経営側はこのカウンセリングプログラムを積極的に認め、実現可能にすることで、人事カウンセラーは現場の正確な情報を得ることができる。

それにより、従業員の感情のみならず、インフォーマル組織の体系について精通するようになる。

組織としてなすべきことは次の通り

- 組織において人間の状況を診断する明示的なスキルを導入すべきである

- そのスキルを用いて、経営側は人間の情況を研究する継続的なプロセスに傾倒すべきである

- 人間の問題に対応すべきである

スキルを"明示的(explicit)"にすべきである理由は、暗黙的で直感的なスキルは伝達されないし、受け継がれない。

そうしたスキルは、それを用いる個人固有の財産であるから、人が組織を去るときに失伝する。

他方、明示的なスキルは他者に指導や伝達され得るし、改良され得る。

以上がホーソン実験の内容である。

Discussion