開発チームのための実践的コミュニケーション術:信頼構築から感情表現まで

こんにちは。みなさんは開発チームのコミュニケーションで悩んだ経験はあるでしょうか。私は最近、『組織を変える5つの対話』という素晴らしい本に出会い、その内容をSprocketの開発チームで実践してきました。今回は、私たちが学び、実践してきた対話改善のためのガイドラインを共有します。

👥 対象読者

- 開発チームのコミュニケーションを改善したいリーダー

- チーム内の対話の質を高めたいメンバー

- より効果的な質問や説明の方法を学びたい方

- 感情表現に悩みを持つエンジニア

💭 質問:効果的な対話の第一歩

💡 このセクションのポイント

- 質問は対話改善の重要な要素

- 「真摯な質問」と「真摯でない質問」の違いを理解

- GitLabが推奨する効果的な質問のガイドライン

開発チームでの対話を改善する上で、最も重要な要素の1つが「質問」です。適切な質問は、チームメンバーの考えを理解し、チーム全体の認識を合わせるための強力なツールとなります。『組織を変える5つの対話』では、この質問を「真摯な質問」と「真摯でない質問」という2つのカテゴリーに分類しています。

真摯な質問には、以下の3つの特徴があります。

- ✅ 本当に答えを知りたい

- ✅ 答えを聞いて驚くことがあってもそれは当然である

- ✅ 答えに応じて自分の考えや行動を変えることをいとわない

一方で、避けるべき「真摯でない質問」には以下のような特徴があります。

- ❌ 意見の表明であるのを隠しているものである

- ❌ 自分の思い通りの結論に相手を導こうとするものである

開発チームでの日々のコミュニケーションにおいて、私たちは常に「真摯な質問」を心がけ、「真摯でない質問」は避けるようにしています。この意識の変化だけでも、チーム内の対話の質は大きく向上します。

質問の重要性は、多くの組織でも認識されています。例えばGitLab Handbookのコーチングの記事では、効果的な質問のための具体的なガイドラインが示されています。以下に、GitLabが推奨する質問の特徴を紹介します。

GitLabが推奨する良い質問の特徴は以下の通りです。

- ✅ オープンな質問である

- What, How, Who, When

- ✅ 1度に1つの質問である

- ✅ 簡潔な質問である

反対に、以下のような質問は避けるべきとされています。

- ❌ クローズドな質問

- 思考を閉ざすため

- ❌ Whyによる問いかけ

- 防御的な意識を生む

- 学びを閉ざす

- Why以外の4W1Hに置き換えて質問するとよい

- ❌ 質問の形をとった誘導的な質問、発言、意見

- 『組織を変える5つの対話』と同様

🤲 信頼:チーム力の基盤

💡 このセクションのポイント

- 信頼とは「解釈が揃った状態」

- チーム内の信頼関係がもたらす具体的な効果

- 「推論のはしご」を使った信頼構築の手法

次に、私たちの組織の重要な価値観である「信頼」について掘り下げてみましょう。Sprocketのビジョン・ミッション・バリューにおいて、「信頼」は中心的な要素の1つとなっています。ここでは、以下の3つの観点から「信頼」について考察します。

- 信頼とは何か

- 信頼の効果

- 信頼を築くための手法

信頼とは何か

『組織を変える5つの対話』では、信頼を「解釈が揃った状態」として定義しています。具体的には、「私はあなたを信頼する」とは「あなたの行動がそれまで期待通りであり、今回も期待通りになると信じている」ということです。この定義は、開発チームのコミュニケーションにおける信頼の本質を端的に表しています。

この考え方は一般的にも受け入れられており、例えばWikipediaでも次のように説明されています。

信頼(しんらい)とは、相手や対象に対し自分の期待した通りの結果が帰ってくることが信じられること。

この定義は、私たちの日々の開発業務における信頼関係の本質をよく表しています。

信頼の効果

では、チーム内で信頼関係が築かれると、具体的にどのような効果が得られるのでしょうか。『組織を変える5つの対話』では、以下の効果があるとされています。

- ✅ チームメンバーと共に考え、共に実行できるようになる

- 💡「私があなたを信頼する」ことにより、「私はお互い合意した解釈に基づいてあなたの行動を予測し、自分は何をすべきかを考える」ことができる

- ✅ 共通の解釈を他の人に説明し、他の人を巻き込むことができる

- 💡 チーム内で築かれた信頼関係は、新しいメンバーの受け入れや育成にも良い影響を与える

信頼を築くための手法

『組織を変える5つの対話』では、信頼関係を築くための具体的な手法として「推論のはしご」を提示しています。これはクリス・アーガリスが1970年に提唱し、後にピーター・センゲの『最強組織の法則』で広く知られるようになりました。

- 推論のはしご(Ladder of Inference)

この「推論のはしご」を使うことで、チームメンバー間の解釈の違いを効果的に特定し、調整できます。普段のコミュニケーションでは、はしごの一番下(観察可能なデータ)と一番上(行動)しか見えないため、その間のプロセスを意識的に確認することが重要になります。

推論のはしごの使い方

以下のステップにて推論のはしごを活用します。重要なのは、一番下の段から順番に進みながら、各段階で食い違いがないかを丁寧に確認していくことです。相手への質問や自分の思考の組み立ての説明し、食い違いを解消します。

- 💡 ステップ1:観察可能なデータ

- ✅ 相手の観察内容を確かめる

- 💡 ステップ2:データの選択

- ✅ 相手が選択したデータを確認する

- 💡 ステップ3:意味

- ✅ 相手が持つデータの意味を確認する

- 💡 ステップ4:仮定

- ✅ 意味に基づいた相手の仮定と自分の仮定を合わせる

- 💡 ステップ5:結論

- ✅ 相手の結論と自分の結論を合わせる

- 💡 ステップ6:信念

- ✅ 相手の信念と自分の信念を合わせる

- 💡 ステップ7:行動

- ✅ 信念に基づいた行動で合意する

📝 ローコンテキスト:明確なコミュニケーションの実践

💡 このセクションのポイント

- 相手の前提知識を想定しない配慮重視の伝え方

- 曖昧な表現を具体的なデータに置き換える

- 専門用語や略語を避け、明確な表現を心がける

チーム内での解釈の違いをさらに減らすため、私たちはGitLab Handbookで推奨されている「ローコンテキストコミュニケーション」の考え方も取り入れています。

ローコンテキストコミュニケーションとは、聞き手や読み手への配慮を重視したコミュニケーション方法です。相手がそのトピックについて何も情報を持っていないと想定し、その前提でコミュニケーションを行います。

私たちのチームでは、以下のようなポイントに気をつけてローコンテキストコミュニケーションを実践しています。

- ✅ 意味の薄いフレーズを削る

- 「このような事実によって」→「なぜなら」

- ✅ 形容詞や副詞をデータに置き換える

- 「ほとんど」→「全体の95%」

- 「大量に」→「300人」

- ✅ 曖昧な言葉を削除する

- ほぼ

- おおむね

- ✅ 客観性を持つ

- 事実とデータにより表現する

- ✅ 略語や専門用語は避ける

- MR → マージリクエスト

- 辞書に載っている略語はOK

- ✅ 大文字強調を用いない

- 大声で叫んでいるような印象を与える

- プレッシャーを与えてしまう

💝 生産的に感情を伝える

💡 このセクションのポイント

- 感情表現も重要な情報共有の手段

- 感情と思考・評価を明確に区別する

- 具体的で純粋な感情表現を心がける

ローコンテキストコミュニケーションは客観性を重視しますが、開発チームの対話において感情的な要素を完全に排除はできません。むしろ、適切な感情表現は重要な情報共有の手段となります。ここでは、感情を生産的に伝えるための具体的な方法を見ていきましょう。

マーシャル・ローゼンバーグ『NVC:人と人との関係にいのちを吹き込む法 新訳』には、感情を建設的に共有する方法が記載されています。

-

✅ 感情と思考を区別する

- ❌「選択を間違えたように感じる」(思考を表現)

- ✅「この選択について不安を感じている」(実際の感情を表現)

-

✅ 自分が感じることと自分について考えていることを区別する

- ❌「詐欺師のような気分だ」(自己評価)

- ✅「自信が持てない」「不安だ」(純粋な感情)

-

✅ 自分の感情と他者の行動を区別する

- ❌「無視された」「誤解された」(他者の行動)

- ✅「寂しい」「もどかしい」(自分の感情)

-

✅ 観察と評価を区別する

- 事実とそれに対する自分の感情を明確に区別して伝える

-

✅ 具体的な感情表現を使用する

- ❌「いい気分」「嫌な気分」(抽象的)

- ✅「うれしい」「わくわくする」「不安だ」「がっかりした」(具体的)

- 💡 参考: 感情とニーズの一覧

🔄 防御的な思考法と建設的な思考法

💡 このセクションのポイント

- 2つの対照的な対話パターンを理解する

- 防御的な思考法がチームに与える悪影響

- 建設的な思考法による対話の改善効果

最後に、効果的なコミュニケーションの本質を理解するための重要な概念を紹介します。この考え方は、私たちのチームのコミュニケーション改善の取り組みの理論的基盤となっています。

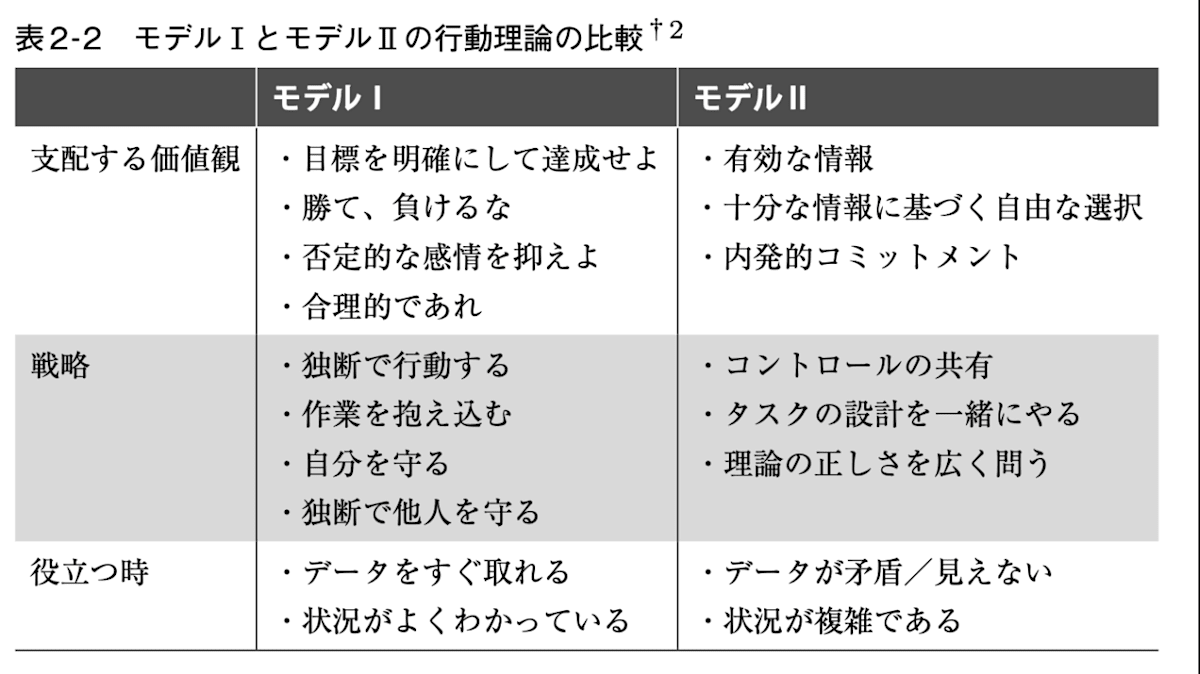

コミュニケーションを分析する中で、クリス・アーガリスらが提唱した2つの対話パターンを参考にしました。それは「モデルI行動理論(防御的な思考法)」と「モデルII行動理論(建設的な思考法)」です。

「モデルI行動理論」(防御的な思考法)の特徴:

- ❌ 真の動機を隠す

- ❌ 話し合いが難しい問題を避ける

- ❌ 言われたことに共感するのではなく、反抗したりする

このような防御的なコミュニケーションによって、チームの学習は妨げられ、人間関係も悪化します。

「モデルII行動理論」(建設的な思考法)の特徴:

- ✅ 率直に自分の考えを共有する

- ✅ 困難な課題にも向き合い、共に解決策を探る

- ✅ 相手の意見に耳を傾け、建設的な対話を心がける

「建設的な思考法」を実践することで、チームの対話は大きく改善されます。

この記事で紹介した手法は、「建設的な思考法」の実現につながります。真摯な質問、推論のはしごなどの手法を日々の開発業務で実践することで、より健全で生産的なチームコミュニケーションを実現できると考えています。

行動理論については、『組織を変える5つの対話』とTheories of Actionを参考にしました。

📌 まとめ:実践的なコミュニケーション改善のポイント

- ✅ 質問の重要性

- 真摯な質問を心がけ、誘導的な質問を避ける

- オープンな質問を使い、Whyではなく4W1Hを活用する

- ✅ 信頼関係の構築

- 信頼は「解釈が揃った状態」として捉える

- 推論のはしごを使って解釈の違いを特定・調整する

- ✅ 明確なコミュニケーション

- 曖昧な表現を避け、具体的なデータを使用する

- 相手の前提知識を想定せず、丁寧に説明する

- ✅ 感情表現の活用

- 感情と思考を明確に区別する

- 具体的で純粋な感情表現を心がける

- ✅ 建設的な対話の実践

- 防御的な態度を避け、率直に考えを共有する

- 困難な課題にも向き合い、共に解決策を探る

Discussion