NotebookLMでAMED公募情報をまとめてみた

はじめに

株式会社Rehab for JAPAN 開発2部サイエンスチームの上田です。

業務上、論文やら技術書やら厚労省の通知やら文書を読むことが多く、Chromeのタブを開きすぎてアイコンしか見えない状態になりがちですが、ようやくNotebookLMを使い始めました。

本記事では、NotebookLMを使って最近お世話になっているAMEDの公募情報をとりまとめてみました。

ターゲット

- 論文は自力で読む方

- Geminiは使ってるがNotebookLMはまだの方

- AMEDの公募情報に興味のある方

要約

- Geminiに「GeminiとNotebookLMの違いを三行で答えて」

- Geminiは汎用的なAIモデルで、文章作成、要約、アイデア出しなど幅広いタスクに対応します。

- 一方、NotebookLMはユーザーがアップロードした資料に特化し、その内容の要約、質問応答、分析に強みがあります。

- 簡単に言えば、Geminiは「なんでも屋」、NotebookLMは「資料専門家」です。

- 「AMEDとは」:AMEDは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の略称で、医療分野における基礎研究から実用化までを一貫して推進し、その成果を速やかに患者さんや社会に届けることを目指す日本の「医療研究開発の司令塔」です。

- NotebookLMを利用すると膨大なソース情報をとりまとめてくれるので、インプットにかかる時間を削減できる

NotebookLMとは

上記のようにGeminiに聞いたNotebookLMは「資料専門家」であり、すでに世の中に説明サイトや使い方サイトは山のようにあるのでそちらにおまかせします(joseさんの記事はこちら)。

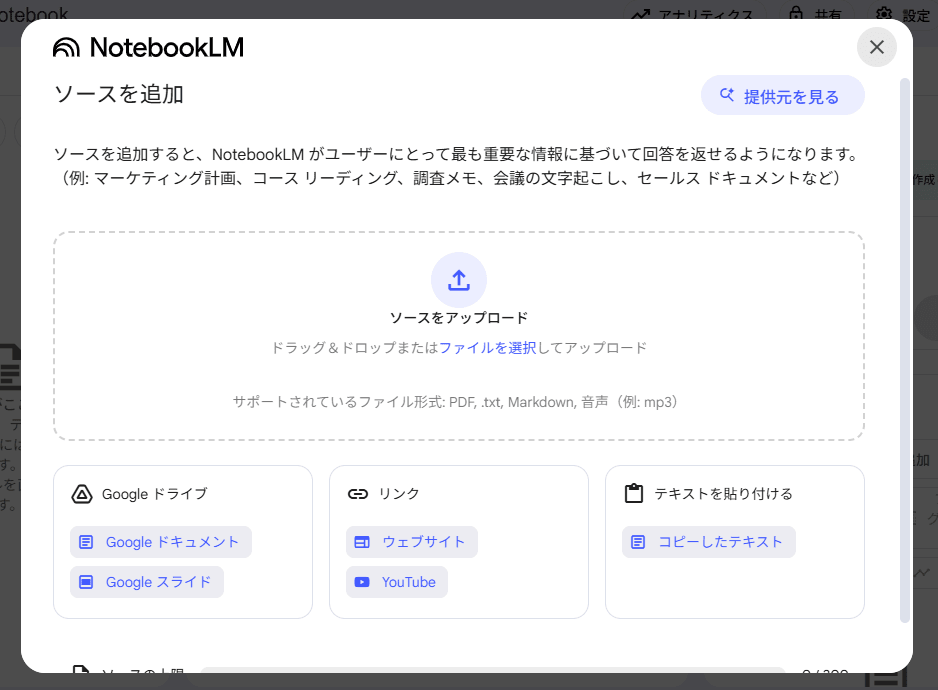

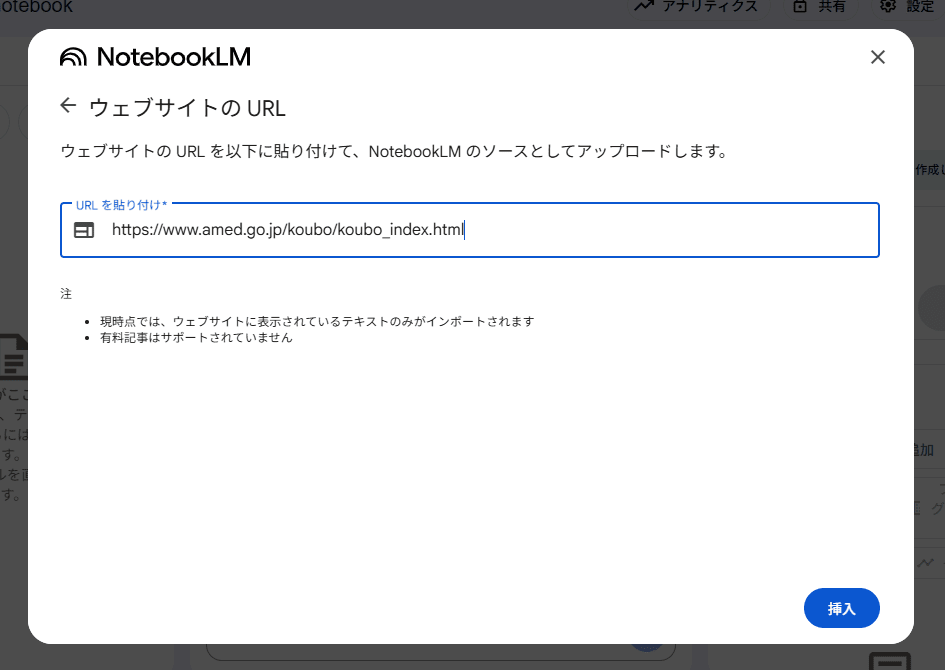

今回はソースとして、AMEDの過去から現在までの公募情報の一覧が掲載されているWebページとするため、「ソースを追加」>「ウェブサイト」にURLを入力します。

「挿入」してWebサイトを読み込むと新しいノートブック「AMED公開情報一覧」が作成されました。他にもPDF・スプレッドシート・動画など複数のソースを追加することができますが、本記事ではAMEDのWebページのみをソースとします。

AMED公募情報のとりまとめ

マインドマップ

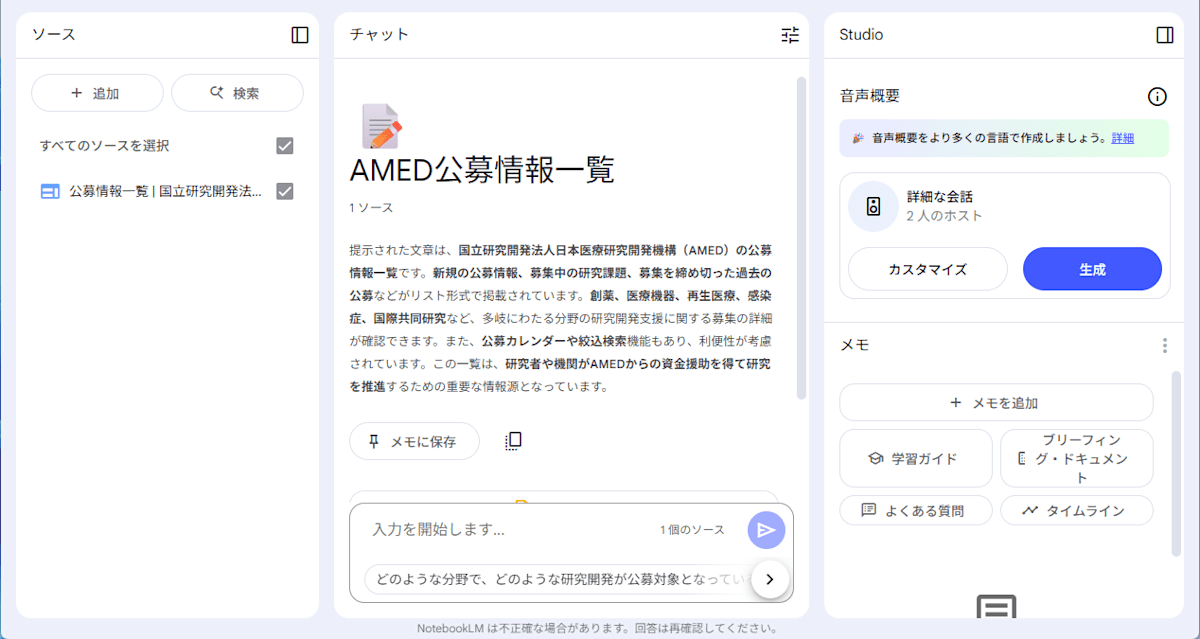

画面中央のペインの「チャット」でソース情報に対する要約や検索、質問などの指示を与えますが、まずは全体像を視覚的に把握するために「マインドマップ」を作成してみます。

Webページ「AMED公開情報一覧」のテキスト情報を解析し、マインドマップが作成されました。概念を良く抽出しており、「公募情報」>「終了した公募」>「令和3年度公募」~「令和7年度公募」>「公募情報」とブランチが伸び、Webページの情報と構造を視覚的に把握することができました。ただし、AMEDの公募情報は平成27年度から掲載されているのに何故か「令和3年度~」になっています。

年度ごとの件数

確認のため、年度ごとの件数を出力するようにチャットで指示すると平成27年度からの件数が無事に得られました。

| 年度 | 件数 |

|---|---|

| 令和7年度 | 76件 |

| 令和6年度 | 103件 |

| 令和5年度 | 115件 |

| 令和4年度 | 104件 |

| 令和3年度 | 94件 |

| 令和2年度 | 88件 |

| 平成31年(令和元年)度 | 70件 |

| 平成30年度 | 77件 |

| 平成29年度 | 53件 |

| 平成28年度 | 90件 |

| 平成27年度 | 28件 |

実際にWebページ「AMED公開情報一覧」における公募情報は同じ研究課題名であっても「1次募集」や「2次募集」があったり、「情報更新」等も一律に掲載されているため、単純にリストを数えるだけでは正確な件数はでないところ、NotebookLMは事業名に基づき良しなにやってくれているようです。

疾患領域に関する研究分類

公募内容について、「疾患領域に関する研究」の分類は以下のとおりです。

- がん:革新的がん医療の実用化、次世代がん医療の加速化など。

- 難病:難治性疾患の実用化研究(疾患基礎研究、創薬、再生医療、医療機器など多様な側面)。がん・難病のゲノム解析プログラムも含まれます。

- 感染症:新興・再興感染症対策、革新的医薬品等開発、研究基盤創生(多分野融合、海外拠点活用など)。COVID-19関連の研究公募も多数見られます。肝炎 やエイズ も含まれます。

- 生活習慣病:循環器疾患・糖尿病等対策、予防・健康づくり(社会実装、基盤整備、エビデンス構築)。

- 脳神経・精神疾患:脳神経科学統合プログラム、認知症、慢性の痛み。

- 免疫アレルギー疾患。移植医療技術開発も含まれます。

- 腎疾患。

- 成育疾患。

- 女性の健康。

- 障害者対策。

サルコペニアやフレイル等の高齢者特有の疾患については言及されませんでした(そもそも公募名に含まれていないため)。

技術・基盤に関する研究分類

「技術・基盤に関する研究」は以下のように分離されました。

- 創薬:創薬基盤推進、創薬支援、創薬ブースター、ゲノム創薬、次世代創薬技術開発(AI、RNA、抗体、送達技術、患者層別化マーカーなど)、ベンチャーエコシステム強化。

- 医療機器:医療機器開発推進、医工連携、先進的医療機器開発、開発体制強靭化、先端計測分析技術・機器開発、開発ガイドライン策定、ロボット介護機器開発、介護テクノロジー。

- 再生・細胞医療・遺伝子治療:産業化に向けた基盤技術開発、実現加速化プログラム(拠点、研究開発、非臨床PoC、臨床試験製造、規制・社会実装支援など)。

- ゲノム医療・バイオバンク:ゲノム医療実現推進プラットフォーム(先端ゲノム研究開発、利活用システム、バイオバンク、データシェアリング、ELSIなど)、次世代医療基盤を支えるゲノム・オミックス解析。

- ICT・医療情報・AI・デジタルヘルス:医療・介護・健康データ利活用基盤、PHR利活用、高度遠隔医療ネットワーク、臨床研究等ICT基盤構築、AI実装研究、デジタルヘルスケア開発・導入加速化。

- 橋渡し研究:橋渡し研究プログラム(preF, シーズF, シーズB, シーズCなど)、異分野融合型研究開発推進支援、大学発スタートアップ支援。

- バイオリソース整備:ナショナルバイオリソースプロジェクト

ここでは「医療機器」分野においてロボット介護機器開発、介護テクノロジー、「ICT・医療情報・AI・デジタルヘルス」分野において医療・介護・健康データ利活用基盤、PHR利活用、デジタルヘルスケア開発・導入加速化等の介護関連技術が分類されました。

AMEDの研究事業全体の分類

「AMEDの研究事業全体」としては以下のように分類されました。

| 分類(AMED事業紹介に基づく) | 主な研究事業名(例) |

|---|---|

| 医薬品プロジェクト | 創薬基盤推進研究事業 [3, 他多数]、希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業 [5, 他多数]、医薬品等規制調和・評価研究事業 [6, 他多数]、ゲノム創薬基盤推進研究事業 [7, 他多数]、次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業 [4, 他多数] など |

| 医療機器・ヘルスケアプロジェクト | 医療機器開発推進研究事業 [14, 他多数]、医工連携イノベーション推進事業 [19, 他多数]、介護テクノロジー社会実装のためのエビデンス構築事業 [5, 他]、ロボット介護機器開発等推進事業 [23, 他多数]、医療機器等研究成果展開事業 [11, 他多数]、次世代ヘルステック・スタートアップ育成支援事業 [9, 他] など |

| 再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト | 再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業 [4, 他多数]、再生医療等実用化研究事業 [15, 他多数]、再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラム [8, 他多数]、再生医療実現拠点ネットワークプログラム [55, 他多数] など |

| 感染症プロジェクト | 新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業 [8, 他多数]、新興・再興感染症研究基盤創生事業 [3, 他多数]、地球規模保健課題解決推進のための研究事業(感染症関連含む) [3, 他多数]、ワクチン・新規モダリティ研究開発事業 [11, 他] など |

| データ利活用・ライフコースプロジェクト | ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム [9, 他多数]、予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業 [6, 他多数]、医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業 [38, 他]、臨床ゲノム情報統合データベース整備事業 [127, 他多数] など |

| シーズ開発・基礎研究プロジェクト | 革新的先端研究開発支援事業 [5, 他多数]、ムーンショット型研究開発事業 [20, 他]、脳とこころの研究推進プログラム [55, 他]、老化メカニズムの解明・制御プロジェクト など |

| 橋渡し・臨床加速化プロジェクト | 橋渡し研究プログラム [12, 他多数]、臨床研究・治験推進研究事業 [4, 他多数]、臨床研究開発推進事業 [23, 他]、産学連携医療イノベーション創出プログラム [85, 他多数]、研究開発推進ネットワーク事業 [11, 他多数] など |

| イノベーションエコシステムプロジェクト | 創薬ベンチャーエコシステム強化事業 [6, 他多数]、若手研究者によるスタートアップ課題解決支援事業 [37, 他]、官民による若手研究者発掘支援事業 [40, 他多数]、研究公正高度化モデル開発支援事業 [47, 他] など |

| SCARDA | (具体的な公募事業名はソースから特定できませんでした) |

| 特定疾患・領域に関する研究事業 | 難治性疾患実用化研究事業 [4, 他多数]、成育疾患克服等総合研究事業 [12, 他多数]、女性の健康の包括的支援実用化研究事業 [13, 他多数]、腎疾患実用化研究事業 [10, 他多数]、障害者対策総合研究開発事業 [10, 他多数]、慢性の痛み解明研究事業 [8, 他多数]、長寿科学研究開発事業 [10, 他多数]、認知症研究開発事業 [11, 他多数]、肝炎等克服実用化研究事業 [13, 他多数]、エイズ対策実用化研究事業 [13, 他多数]、循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業 [9, 他多数]、免疫アレルギー疾患等実用化研究事業 [10, 他多数]、移植医療技術開発研究事業 [12, 他多数]、『統合医療』に係る医療の質向上・科学的根拠収集研究事業 [12, 他多数]、次世代がん医療加速化研究事業 [5, 他多数]、メディカルアーツ研究事業 [12, 他多数] など |

研究事業全体としては「医療機器・ヘルスケアプロジェクト」に介護テクノロジー社会実装のためのエビデンス構築事業、ロボット介護機器開発等推進事業が、「特定疾患・領域に関する研究事業」に認知症研究開発事業が分類されました。

介護に関する研究テーマの変遷

最後に介護に関する研究テーマの変遷をまとめてもらいました。

「 AMEDが公募している介護関連の主な研究事業は、時代の変化や技術の進展に応じて変化しています。ソースから読み取れる変遷の傾向は以下の通りです。 」

-

初期の焦点(平成20年代後半) : ロボット介護機器の開発・導入促進や、医療・介護におけるICT活用基盤の研究に重点が置かれていました。

- ロボット介護機器開発・導入促進事業

- 地域横断的ICT活用医療推進研究事業(地域横断的な医療介護情報のICT化を含む)

- ロボット介護の継続と拡大 : ロボット介護機器に関する事業は、「開発・標準化」を経て「開発等推進事業」として継続的に実施されています。

-

近年の注力分野(令和期): 近年では、介護分野におけるテクノロジーの社会実装、デジタルトランスフォーメーション(DX)、そして医療・介護・健康データの利活用に関する研究開発に焦点が移っています。

- 介護テクノロジー社会実装のためのエビデンス構築事業

- 介護DXを利用した抜本的現場改善事業

- 医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業

- 認知症関連の支援技術: 認知症に関する介護支援技術として、AIやIoTを活用したシステム開発や、官民連携による実証基盤の整備に関する事業も公募されています

上記NotebookLMによるまとめは若干大げさ(初期からICT化が含まれている点)ですが、「ロボット技術の介護利用における重点分野」等の情報を与えておらず、Webページによる公募情報の一覧から生成された文章としてはよくまとめられていると思います。ちなみに初期のICT活用は「見守り」のみでした。

まとめ

NotebookLMを利用することで、大量の文書や資料を一瞬でまとめてくれるため、情報のインプットにかかる時間を極限に減らすことができると感じました。特に厚労省など所管の法令等は歴史や変遷を知らないと意図を読み取ることができない場合が多く、インプットに費やす時間が膨大になりがちです。今回は触れなかった論文など文献調査においても、研究の歴史や手法の比較、技術変遷、トレンドを押さえておかなければ新しい研究を始められません。

自らにとって新しい領域へ挑戦する場合には「業界の常識」をいちはやく掴むことが重要ですが、NotebookLMやAIアシスタントはそういった業界の敷居を下げてくれる良きパートナーになり得る存在かも知れません。

Discussion