E資格 合格までの道(認定プログラム・勉強・申し込み・試験内容)

はじめに

この度、E資格に合格しました。

すこし前に「E資格に挑戦しました:勉強方法と体験のまとめ」と題して記事を公開しましたが、

合格したので、改めて自信を持って「合格までの道」と題して記事を残します。

E資格とは

「E資格」とは日本ディープラーニング協会(JDLA)が認定するAIエンジニア向け資格試験です。

正式名称は 「JDLA Deep Learning for ENGINEER 」(E資格) と呼ばれます。

主にディープラーニングを実装・応用するエンジニアや研究者に向けたものです。

JDLAの認定資格といえば、AIのジェネラリスト向けのG検定などもありますが、E資格はエンジニア向けとなっており、より深い理解が求められる難易度の高い資格です。

受験するためにはJDLA認定プログラムを受講・修了することが必須となっています。

合格までのステップ

- G検定(任意)

- JDLA認定プログラム修了

- E資格申し込み

- E資格勉強

- E資格受験

Step1. G検定

G検定に合格していない場合は、まずはG検定合格を目指して勉強してからE資格に挑むのが良いと思います。

私の場合、G検定は以下の流れで合格しました。

- 参考書を読む

- 問題集を解く。

- G検定を受験する。

-

参考書

「深層学習教科書 ディープラーニング G検定(ジェネラリスト)公式テキスト 第3版」

G検定に必要な知識を体系的に学べました。

-

問題集

「徹底攻略ディープラーニングG検定ジェネラリスト問題集 第3版」

良質な問題と丁寧な解説が良かったです。

Step2. JDLA認定プログラム修了

G検定に合格したら、ディープラーニングについての概要は掴めていると思います。

次はE資格の受験資格を得るために、JDLA認定プログラムを受講します。

E資格を受けるには、JDLA認定プログラムを試験日の過去2年以内に修了している必要があります。

ただ、JDLA認定プログラムはいろんなものがあり、どれも受講費が高額なため、

自分にあったものを慎重に選択すると良いと思います。

私はスキルアップAIの「現場で使えるディープラーニング基礎講座」を受講しました。

eラーニングの質問サポートありのコースで、165000円でした。

動画講義内容は丁寧でわかりやすく、Notebook演習や課題もE資格の受講に必要なスキルをハンズオンで学べる良い講座でした。

修了するには受講開始から9ヶ月までに、応用数学、機械学習、深層学習といったE資格出題範囲をカバーする知識テストに合格し、基準精度を超える画像分類モデルを実際に構築する必要があります。

これらがなかなか良い難易度で、ディープラーニングの実装スキルが試されます。

また、E資格模試の品質がとても高く、講座修了後のE資格の勉強でも非常に役に立ちました。

無料トライアルがあるので講義内容の雰囲気を確認してから受講すると良いと思います。

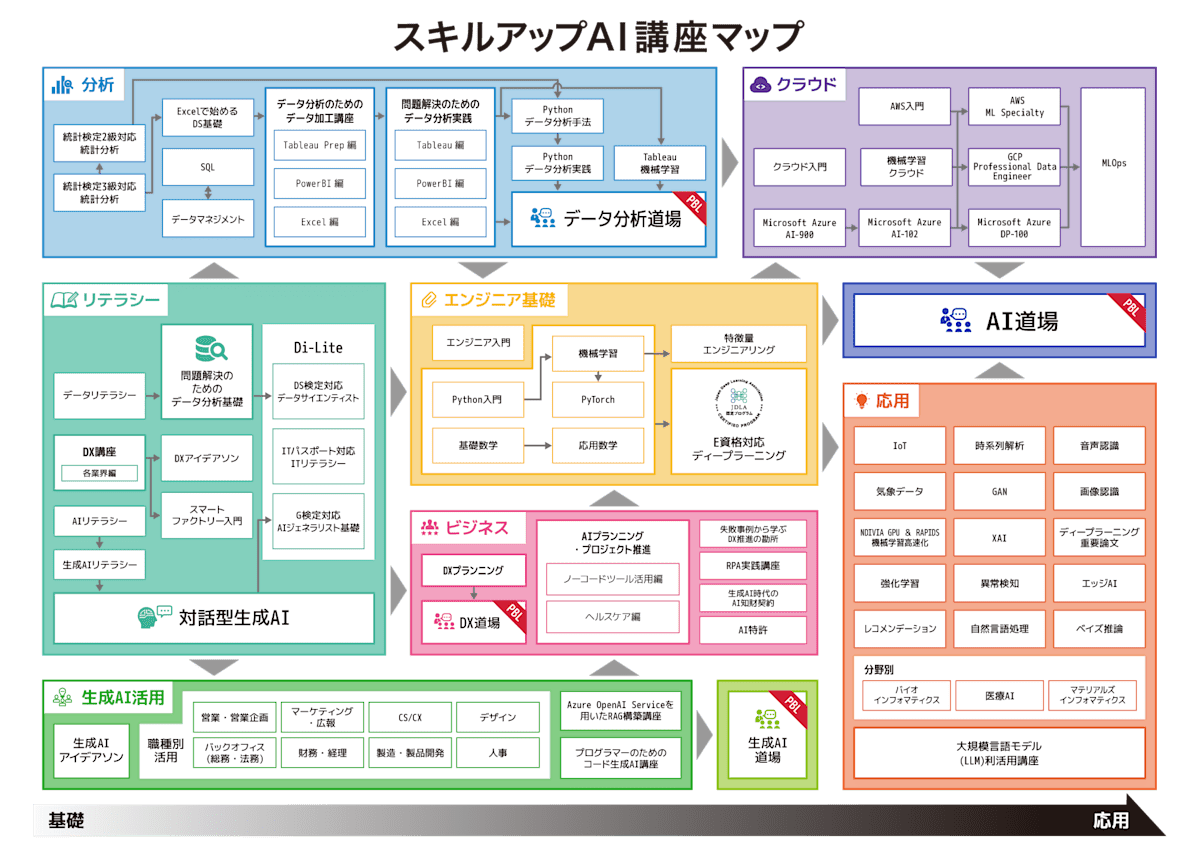

私の場合は、受講前の時点で、仕事や趣味で、PythonによるAI実装経験があったので、上記講座をすぐに受けましたが、「スキルアップAI講座マップ」を確認し、前提知識などで不安な部分があれば「Python入門」や「基礎数学」、「応用数学」などを受講するのも良いかもしれません。

Step3. E資格申し込み

E資格試験は2月と8月に行われます。

受験したい日程を考慮し、JDLA認定プログラムは計画的に余裕を持って修了しておきましょう。

E資格の受験日は33000円でした。

申し込み可能な状態になったら早いうちに申し込んでおいたほうが良いです。

試験の申し込みはピアソンVUEというサイトで行うのですが、私の場合色々と不具合が起き、アカウントにログインができなくなってしまって、電話での問い合わせなどが必要になりました。

Step4. E資格勉強

私は上記プログラムを1月下旬くらいから受講し、6月くらいに修了。E資格試験は8月下旬に受けました。

E資格の試験では、各分野の深い理解を求められるので、ゆとりを持った計画で着実に知識を定着させておくことが重要だと思います。

勉強は以下のような流れで行っていました。

- ディープラーニング基礎講座の動画講義を何度も復習

- 気になったアーキテクチャなどの原論文を読んで理解を深める。

- E資格例題や模試を解いて、各問題の理解を深める。

- 仕事でAIを用いた研究を行う。

- 最新のAI動向の調査や論文理解。

AIの学習に例えると、1や2が潜在表現の獲得、3がダウンストリームタスクへの適用、4や5が汎化性能の向上といった感じですかね。

終盤になるにつれ、勉強=自分の脳モデルの性能向上として捉えていましたw

E資格模試を初めて解いたときは、問題数の多さと制限時間の足らなさで焦りましたし、理解できていない部分が多かったですが、理解が深まっていくと時間内に解けるようになりました。

あと、公式が公開しているシラバスに目を通して、理解できていない用語がないか見ておくと安心です。

ちなみにこのシラバスは、AI技術の進化に対応して2年に1度程度更新されます。

2026年の8月試験からまた新しいシラバスに変わるようで、以下のようなキーワードが追加されています。言語モデルに関するものが多いですね。

「パープレキシティ 、Shifted window、Next token prediction、RAG、自己回帰、

Integrated Gradients」

スキルアップAIの講座や模試が満足行くものだったおかげで、E資格受験に向けて新しく書籍などは購入する必要がありませんでした。

評判の良い「徹底攻略ディープラーニングE資格エンジニア問題集」の購入は検討しましたが、最新の第2版が2021年のものなので内容が古いので結局購入しませんでした。

今後第3版が出れば有用かもしれません。

ちなみにこの本はスキルアップAIの講師陣が執筆したものです。

「徹底攻略ディープラーニングE資格エンジニア問題集 第2版」

Step5. E資格受験

試験はテストセンターで受験しました。

制限時間は120分で問題数は100問程度。

フレームワークはPyTorchを選択しました。

試験は会場のPCで受けるのですが、私物は筆記用具など含めて一切持ち込めません。

試験画面上の電卓と、受付で渡されるラミネートメモ用紙と水性ペン2本のみ使用できます。

模試で時間感覚や得意問題、優先する問題の戦略を掴んでいたので時間に余裕を持って解けましたが、練習していないと解ききるのが厳しいかもしれません。

結果

受験から3週間程度で合格通知メールが届きました。

合否通知のメールでは分野別(応用数学、機械学習、深層学習、開発環境)の得点率も記載されていました。

おわりに

E資格は費用もかかりますし、勉強時間もかなりかかります。

私はAI技術への強い関心や好奇心があったので、まったく苦に感じませんでしたが、

それらがないと合格に至るのはかなり難しい資格試験だと思います。

それでもE資格に合格したことで気持ち的にもAIスキルに対しての自信が身につきましたし、

認定プログラムが必須であったり、内容がAI技術の数式や論文的な深い理解を求められるなどの性質上、しっかりと基礎が身につきます。

なので、AI技術の踏み込んだ理解を身に着けたい人には、E資格は良い資格だと思います。

私もここで得た知見は、AIに関する実務や研究、Kaggleへの挑戦などの基盤となると感じているので、これからもAI技術を追って行きたいと思います。

Discussion