システム生物学って何だったんですか?(前編)

はじめに

システム生物学(systems biology)が提唱され(1998年)てすでに25年が経過しました。

諸外国をみると例えばUKなどではsystems biologyやその派生分野 (例えばsystems immunology)が比較的頻繁に使われ分野名として根付いているようであるのに対し、日本ではシステム生物学を標榜する研究室は思ったよりも少ないです。一方で、システム生物学が目指した研究の方向性は、定量生物を始めとして国内においても自然に受け入れられ普及しています。つまり名実でいえば実は十分伴っているように見受けられます。そして、新たにシステム生物学入門の教科書が出版されたように、若い世代にはそれ以上の世代(2023年現在40, 50代の世代)と比較して、システム生物学という語に良い意味でも悪い意味でも特別な印象は持ってないように見受けられます。

システム生物学の黎明期からこの活動に参加してきましたが記憶がそろそろ薄れてきているので、記録がてら日本のシステム生物学関連研究の成立についての私見をまとめてみました。内容や記録の一部は私が2007年に京都大学で講演した「基礎からわかる!システムバイオロジーの成立とこれから」に基づいています。

書き始めたらかなりの長文になってきたので、大体2000年から2005年くらいまでをシステム生物学第1世代と位置づけて、この前編で概説したいと思います。2005年以降は後編をごらんください。

「システム生物学」の語はなぜ思ったより日本に根づかなかったのか?

まずは「システム生物学」という言葉がそこまで日本に根付かなかったのかその理由を、そもそもシステムバイオロジーはいつ提唱され、また当時どんなものとして宣伝され、どう受けとられたのかを含めて考えていきたいと思います。

システム生物学ってなんですか?

システム生物学の提唱者は、現ソニーコンピュータサイエンス研究所 北野宏明さんとLeroy Hoodが1998年頃に同時に提唱したとされます。

北野さんが1998年3月からシステム生物学に関する講演を行ったという話が、システムバイオロジー―生命をシステムとして理解するに記載されています。

一方 Leroy Hoodも「Systems biology: New opportunities arising from genomics, proteomics and beyond」というタイトルの記事を1998年にEXPERIMENTAL HEMATOLOGYに掲載しています。北野さんによるsystems biologyをタイトルに含む論文の初出は多分2000年のこちらの論文になるかと思います(Perspectives on systems biology)

提唱のタイミングで先行しているのは北野さん、論文として始めて残したのはHoodということになるかと思います。

「ではシステム生物学は一体何なのか?」という疑問はシステム生物学開始当初からあり、システム生物学の定義は錯綜しています。2007年に私が調べた範囲でも以下のようなものが見つかっています。特にLeroy Hoodによる定義は当時のOmicsに計算生物学を加えたようなものになっています:

- Integrating technology, biology and computation(Leroy Hood).

- Integrative approach in which scientists study pathways and networks will touch all areas of biology, including drug discovery(the American Chemical Society)

- Systematic approach, not focused on individual genes and individual proteins, instead interested in analyzing whole systems of genes or proteins by capturing information from many different elements of the overall system(The Stuttgart University)

- The science of analysing and modelling genetic, macromolecular and metabolic networks.

- Integrative approaches in which scientists study and model pathways and networks, with an interplay between experiment and theory

- Systems biology has two distinct branches: Knowledge discovery and data mining, which extract the hidden pattern from huge quantities of experimental data, forming hypothesis as result and simulation-based analysis, providing predictions to be tested by in vitro and in vivo studies.

- System biology stresses the emergent properties of networks, that which is 'in-between' the parts and the whole.

一方、日本において北野さんは

システムバイオロジーとは、生命をシステムとして理解することを目的とする新たな生物学の一分野である

を用いてこの分野を広めました。流れからすると、海外で1998~2000年頃に北野さんおよびその他の初期メンバーによって海外でシステム生物学の流れが形成され、日本でその存在が可視化されてきたのは第一回国際システム生物学集会(international conference of systems biology, ICSB)が2000年に東京で開催された時期です。北野さんが提唱者としての役割を果たしていますが、海外で興った活動が日本に輸入されてくるという形を取っています。また北野さん個人に紐付いたシステム生物学の活動としては北野共生システムプロジェクトが1998年から開始しているのでもう少し先行します。

日本に素直に受け入れられなかったシステム生物学

ちょうどミレニアムに日本にやってきたシステム生物学ですが、当時素直に受け入れられなかったと私は考えています。その背景はいくつか考えられます(小林の私見):

- 「生命をシステムとして理解する」というある意味なんでもありな定義により、結局「システム生物=生物学」の言い換えと認識された

- コンピュータを使うというところだけが(新しさという点で)過度に認識され、「システム生物学=シミュレーション」のような現代の計算生物学のように認識された

- 北野さんがコンピュータ科学の研究者で、その発言が日本の生物系の大多数に波及しなかった

- システム生物学が目指す研究にマインドがある実験研究者コミュニティが日本になかった

- 当時のバズワードとして消費された

まず(1)についてですが、日本にシステム生物学を宣伝した北野さんの定義における、「システムとして理解する」という部分が当時の生物学者に響いていませんでした。私を含めた理論系や物理系、工学系の人間からは、時間構造をもつ部品の集合としてのシステムを考えることは自然であり、当時隆盛だった分子生物学による部品の同定の先にそういう現象の理解があるのはなんとなく理解できたのですが、分子(遺伝子)で現象を理解するというドグマや分子生物学の勢いがまだ優勢だった当時はそれが多くの生物学者には伝わっていないように思いました。特に応用に近い分野ほどその傾向が強いように思います。

一方で、生化学や生理学は歴史的にまさにシステムを見てきたわけで、実はシステム生物学のポイントは分子生物学の勃興により相対的に軽視されるようになった生命現象の生化学的・生理学的な理解を、再び重視するリバイバルや復興の流れだったわけですが、あまりその点は当時意識されてませんでした。そのため生化学などの分野の人からは、「自分たちの研究と何が違うかわからない」というような感想を聞いたことを覚えています。

このようにその意義付けが伝わらなかったことと並行して、コンピューターの利用が過度に耳目を集めてしまったのも問題です。コンピューターの利用はゲノム科学やバイオインフォのように、システムの理解にあくまで手段として必要になるという位置づけだったのですが、「コンピューターやシミュレーションだけで生物をする」というふうに曲解している生物学者は多数いました。

これは(3)であげたように、北野さんがコンピューター科学出身の研究者だったことや、同時期に日本で慶応大学の冨田勝先生が、反応・細胞シミュレーターE-cellに象徴されるような計算生物学を提唱していたことも関連すると思います。そして、日本ではシステム生物の活動に私のような理論生物学や複雑系、工学系などの人間が主に参加して、生物の実験系があまり加わらなかったことも結果的に「ほらやっぱりシミュレーションや理論だけじゃないか」という印象を強化したと思います。

海外と比較したときに結局、(4)のシステム生物学に共鳴する実験研究者コミュニティがなかったことが根本的な原因なわけです。これは海外、特にシステム生物学が2000年ごろから一気に着目され、向こうの研究が当時NatureやScienceなどの論文誌に頻繁に掲載されたのとは対照的です。

海外で主に実験に関わったのはまずは生物物理や単細胞生物(大腸菌・酵母)などの研究者ですが、日本ではこれらの分野とシステムバイオロジーの連携はほとんど有りませんでした。多分日本の生物物理は、1分子計測技術が世界的にもトップクラスで、当時システム生物などに余所見をする動機が当時なかったのだと推測しています。単細胞生物の研究者が参加しなかったのが残念なところですがこれはなぜだかわかりません(日本でも後にシステム生物学で着目される重要な系の分子などを同定していた研究者はいらっしゃったのですが。。)。生化学系については一部の研究者は賛同してシステム生物学に加わりましたが(例えば現早稲田木賀さん)、むしろ同時期に立ち上がり、システム生物学と当時は同一視もされた合成生物学の方にその後の軸足が移ってゆくように思います。

そして、2000年にヒトゲノムドラフト解読が終了して、次の目的(or グラントの名目)を探していたゲノム科学系によるポストゲムの活動の中で、システム生物学という言葉が消費されていきます。これが(5)です。この流れも、日本において「システム生物学=計算生物学」という印象を決定づけたようにも思います。そもそもL.Hoodのシステム生物学の定義では、ゲノム科学の延長的な側面もあり、実際OMICS系の研究者も海外のシステム生物学の主要なプレーヤーだったことからポストゲノムとしてのシステム生物学の位置づけはあながち間違ってはいないのですが、システム生物という言葉は使いつつも「システム生物学をやるぞ」と本気で思っているゲノム・バイオインフォ系の人は多くなかったように思います。

実際、次世代シーケンスの登場とともにこの分野でシステム生物という言葉が使われることはほとんどなくなります(これは国内外あまり変わらない傾向だと思います)。

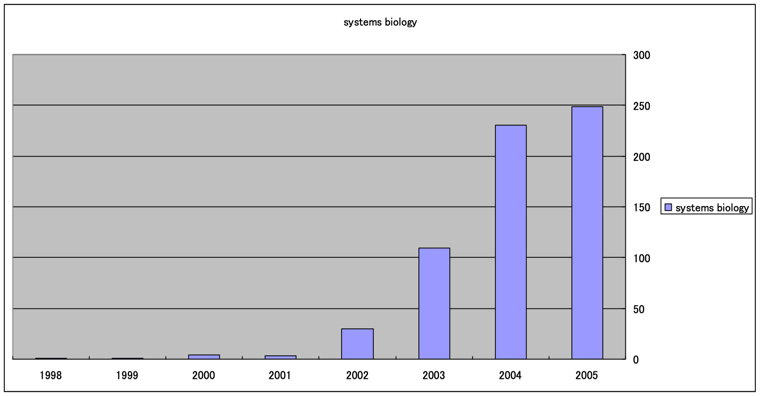

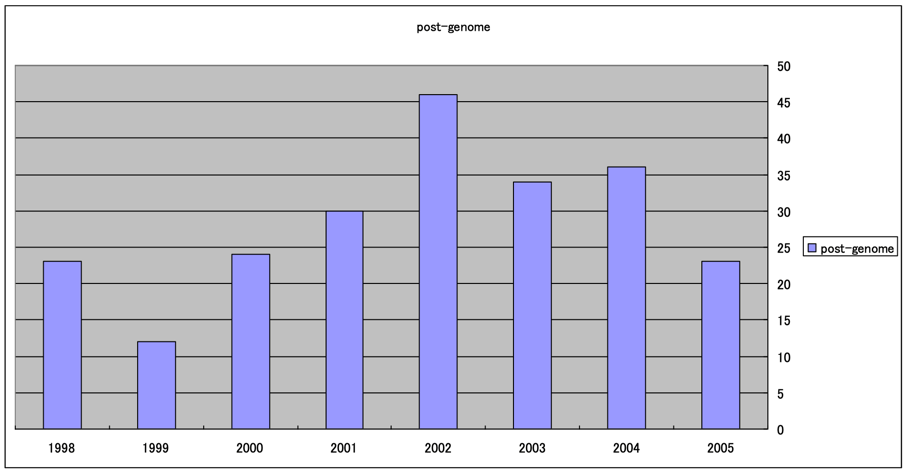

以下は2007年にしらべた「システム生物学」と「ポストゲノム」というキーワードを使った論文などの検索ヒット数です。

日本の初期システム生物学が残したもの

このような背景の中、日本の初期システム生物学が残したものを考えるとその多くは北野さんによる活動の功績です。考えられるものとして少なくとも以下の3つがあります:

- 人材

- コミュニティー(主に情報系・理論系の間)

- 日本の国際的な立ち位置

まず人材は、北野さんが1998年から推進した北野ERATOプロジェクトや北野Labに所属したもしくは関連した人々が独立した研究室を主催し、日本のシステム生物学的な研究を現在も牽引しています:大浪修一さん(現理研BDR)、上田 泰己さん(現東大医学部)、舟橋 啓さん(現慶應理工)、守屋 央朗さん(現岡山大学)らがいらっしゃいます。

現在でもシステム・バイオロジー研究機構の形で活動が残っています。

2つ目のコミュニティとしては、主に北野プロジェクト関係の人材、計算生物関係の人材(例えば冨田研関係者)、複雑系・理論系界隈の人材(例えば東大金子研、東大合原研などの関係者)を結びつけることに貢献したと思っています。

実験系と比較して理論系や情報系は学生による海外発表や海外渡航などの自由度が高く、2000年に日本での第一回を皮切りに毎年開催されているICSB(国際システム生物学集会)には、これら情報系・理論系の学生が一定数参加しました。この後で述べる定量生物学と関係するような日本の人材の多くは、日本で人脈が形成されたものだけではなく、海外で開催されたICSBなどを介して知己になった部分も大きいです。これらの研究室の学生はそもそも情報と生物、理論と生物などの融合を志向していたので、システム生物学とは親和性も高く、ICSBで「海外のシステム生物学研究」にふれることで、国内の生物学コミュニティとは大きく異るシステム生物学的研究への見方を形成してきたとは思います。

最後はシステム生物学における日本の立ち位置です。ICSBは第一回目が東京で開催された後、アジア、アメリカ、ヨーロッパの3拠点を主に持ち回る形で開催されました(例えばICSB2006は横浜で開催されています)。今は日本以外のアジアの都市で開催されることが主ですが、国際的な分野としてのシステム生物学において日本およびアジア地域に一定のポジションを確保したのは大きな貢献です(もしそうでなかったら、そもそもアジアが含まれなかった可能性もあるでしょう。)

小括

以上、私の視点から見た初期のシステム生物学の流れや影響ですが、色々な意味で日本では「北野宏明さんの活動・貢献」的な側面が多くを占めているように思います。これに対して以降は、システム生物学と同時期に独立に出てきた日本のコミュニティーにおける活動の影響を考えています。

日本におけるシステム生物的な研究の流れ

多分当事者の方は「システム生物的な研究」とくくられるのはとても嫌だと思うのですが、いい単語がないのでと便宜的にこの様に表現させてもらうと、日本の研究コミュニティにおいても海外のシステム生物学の流れにつながる活動や組織があり、日本における実質的なシステム生物的研究の普及(特に実験系)には、北野さんの活動に加えて、これらの活動が不可欠だったと思っています。私が知るかぎりで大きな役割を果たしたのは、

- 発生生物学からの貢献

- 時間生物学からの貢献

であり、加えてゲノム科学や神経科学からの影響もあります。以下ではそれらについて紹介します。

発生生物学とシステム生物学的な研究

発生現象は極めて複雑でシステム生物的な研究の対象として必ずしも簡単なものではないですが、日本の発生生物学がシステム生物的研究に果たした役割は極めて大きいです。なぜそのような役割を果たし得たのか?という点でいうと、

- 先駆者の存在

- 分野の(経済的な)危機

というものがあったと思っています。

発生生物学における先駆者

先駆者の一人は近藤滋さん(現大阪大学)であり、1995年にNatureに掲載された魚の模様とチューリングパターンの結果が実験家に対するシステム生物学的研究の具体的な例として果たした役割はとても大きいと思います。

また、近藤さんのオープンなキャラもありますが、実験生物学者なら誰でも知っている非常に有名な研究室出身であり、実験生物学の中の人(かつとても血統が良い)だったのも大事だったと思います。海外と比較し、システム生物学の先駆者的実験研究者が国内にいなかった(正確にはシステム生物の活動に直接加わらなかった)のも初期のシステム生物学が根付かなかった原因です。

そして理論側の先駆者としては望月敦史さん(現京大医生物学研究所)や三浦 岳さん(現九州大学医学部)などの、理論生物学分野の流れで発生における理論研究を開拓していた研究者が2000年より前に発生コミュニティに積極的に参画して、実験と理論融合の土台を作っていたというのも極めて大きいと思われます。

発生生物学の危機感

ただこれらの人々の存在だけでは多分不十分です。というのも多少の差はあれ他の分野でも類似の人材や試みは存在するからです。もう一つの要因として、2000年頃、日本の発生生物分野は特定領域研究の継続ができず、新しいことを取り入れて分野をなんとか変えてゆかねばならないという内的な動機もあったと聞いています。

おそらくこのような素地があったもとで、理研CDB(当時発生再生科学総合研究センター)に2000年以後、近藤さんや前出の上田さんなどがLabを構え(上田研はそもそも発生研究のLabですらなかった)、その後も複雑系や理論生物出身の柴田達夫さん(現理研BDR)や森下喜弘さん、他にも戎家美紀さん(現ドイツマックスプランク)など、実験と情報・理論が融合したシステム生物学的研究の研究をサポートしてゆくことになります。

なお理研CDB特有の事情として、複雑系の金子研出身である古澤力さんが上田さんなどに先立ち、西川伸一先生の研究室でES細胞の分化実験に携わっていたことも理論研究者への心理的ハードルを下げる大事な役割を担ったと思います。

時間生物学とシステム生物学的な研究

発生生物学と並んで日本のシステム生物学的研究に大きな貢献があったと考えられるのが時間生物学です。

時間生物学は、概日リズムに代表される生体内の振動現象を広く扱う研究分野です。振動そして時間というものは、単体の遺伝子に帰着して理解することが難しい概念であり、それもあってか、日本の時間生物学会は様々な分野の方が自然と集まった学際的な性質を持っていました。

海外のシステムバイオロジーにおいても概日リズムや振動現象は重要な対象とされ、日本では結合振動子理論の蔵本由紀先生の関係者(例えば郡宏さん(現東大新領域))や理論生物学の巌佐庸先生の関係者(例えば黒澤元さん(現理研iTHEMS))が出入りしていたこともあり、特に時間生物の内部の方々は意識してはいなかったかもしれませんが、国内外を問わず初期のシステム生物学の流れと同期していったと思います。また、このあと言及するシアノバクテリアの近藤先生や日本の時間生物学の立役者である本間研一先生を初めとした実験研究者も強力でした。この時間生物学を母体とした人材の代表は前述の上田 泰己さん(現東大医学部)です。上田さんはシステム生物学研究を実現するのに当時最適な系の一つとして概日リズムに焦点を当て、当時最新の技術であったマイクロアレイなどをフル活用して若くしてシステム生物的な研究を行いました。そしてその後、CDBでシステム生物学研究室を主催することになります。

時間生物学と近藤先生

日本の時間生物学の研究においてもうひとりの重要な人物として、シアノバクテリアの概日リズムの第一人者であり当時名古屋大学教授の近藤孝男先生がいます。近藤先生は工学出身で、当時から自動化測定システムを使った網羅的な変異体のスクリーニングシステムなどを独自に構築し、システム的な視点で研究を進めていた日本におけるシステム生物的な研究の先駆者とみなせる人です。

概日振動の分子的実態を追い詰め、最終的には2005年にKaiCタンパク質のリン酸化が概日振動することをin vitroで生化学的に再構成し、システム生物的研究の向かうべきモデルケースをあたえたと思います(概日リズムのシステムとしての理解を目指した先が、結果的に単一分子(KaiC)に帰着してしまったというのもなんとも皮肉の効いた面白い話でもあります)。近藤研からは多様な人材が排出されることになります(例えば岩崎秀雄さん(現早稲田大学)、伊藤浩史さん(現九州大学)など)。

ゲノム研究や神経科学からの流れ

発生生物学・時間生物学以外にも、ゲノム研究や神経科学からの影響もあります。

2000年から2004年まで活動のあった特定領域研究ゲノム4領域も当時合成生物学や分子ロボティクスを初めその後のシステム生物学的研究につながる研究者の育成に一部貢献しました。

伝聞なので正確では無いかもしれませんが、「ゲノム情報科学」領域の代表だった高木利久先生が数理などの重要性を考え、数理や情報よりの研究者が一部参画していたそうです(ゲノム特定領域報告書)。今見てもその後システム生物学や合成生物学に関わるかなり多様な方が公募班などに散見されます。現東大理学部の黒田真也さんも計画班として参加しています。黒田さんは、2000年前後に川人学習動態脳プロジェクトに参画され、理論やシミュレーションを取り入れた研究に取り組まれいるので、神経科学からの影響もあるといえます(米国コロンビア大学に2000年に留学されているのでその影響もあるかもしれません)。当時理論神経科学系の研究室の学生だった私や同期の森下なども、この活動に参加することよって、特にバイオインフォや計算生物系、分子ロボティクス系の人脈とつながりが形成できた経緯があります。

また、現在大阪大学タンパク研の岡田 眞里子さんも2000年頃から理研ゲノム科学総合研究センターの上級研究員で、ゲノム研究やOMICSからの流れになるのかと思います(ここは不正確)。

前編のまとめ

2000年前後から2005年くらいまでのシステム生物学に関連があると思われる日本の活動をまとめてみました。この時期に研究員や若手PIだった方々ははシステム生物学第1世代と言えると思います(当時すでにPIなどで他分野から参画した人たちは第0世代)。日本のシステム生物学的研究がなかなか広まらなかったのに対して、海外のシステム生物学の展開は早く、実験系・理論系・物理系・工学系などの様々な分野を取り込んで発展していきました。2005年の第6回ICSBのキーワードをみると、生命現象中心のプログラムになっていることがわかります:

- ICSB2005のキーワード:「Biology by Design; Intracellular Dynamics; Intracellular Networks; Multicellular Networks; Mechanics and Scale in Cellular Behavior; Evolution in Action」

- ICSB2004のキーワード:「Metabolic Systems; Signal Transduction; Microbial Systems Biology; Methods and Software for Systems Biology; Spatial Models; Systems Biology for Medicine」

- ICSB2003のキーワード:「Nanotechnology as it applies to the life sciences;

Evolution in silico, in vitro, and in vivo; Dissecting the minimal requirements for cellular life; Imaging cellular processes in vivo; Modeling Transcriptional Regulatory Networks; Probing the organization and functioning of signal transduction networks」

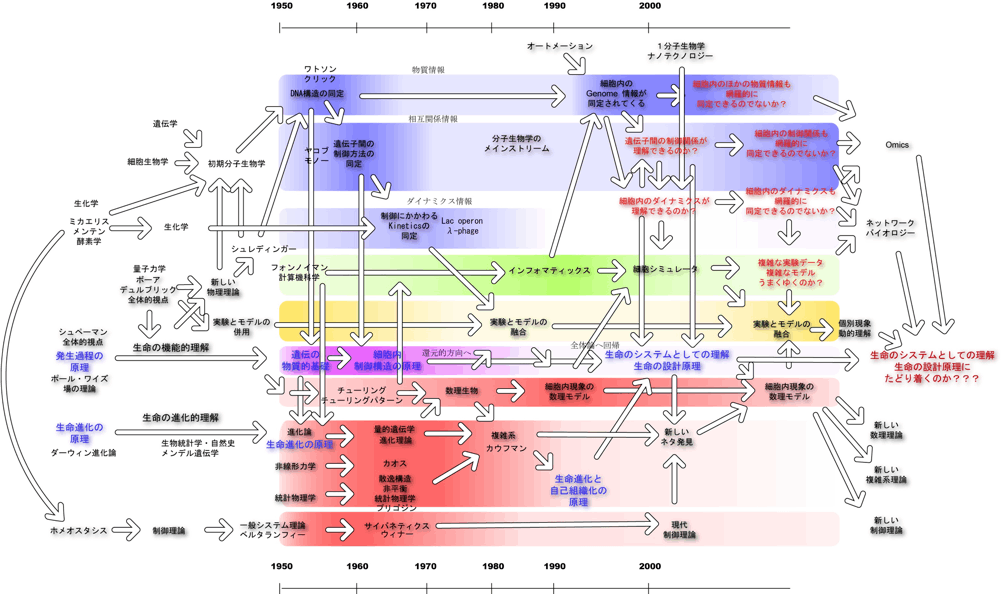

海外からICSBに参加している人々も、バックグラウンドに依存して想定している研究や対象は異なり必ずしも同じ目標や問を持っているわけではなかったのですが、むしろそれが良かったというのが当時のICSBやシステム生物学の楽しかったところだと思います。そのあたりを2007年に分析したときの図も載せておきます:

またこのような流れを顧みると、ある研究分野(の名前など)がどう成立するのか、思った以上に地域や国ごとの差、特に既存の学術分野の強さなど様々な要因に依存することがわかります。

2005年以降は第1世代の活動をうけ、理論物理(複雑系)、理論生物学、バイオインフォマティクスに加え、生物物理や細胞生物学などの生物分野からも次の世代の研究者が現れ、同時に日本ではシステム生物学という言葉が使われなくなってゆきます。しかし同時に、研究に必要な技術や必要なアプローチは形は名前などの表面上の見え方やラベル付けは変わっても、自然とコミュニティーに広がってゆくというのもこの2005年以降の展開を見るとわかります。

そのあたりは、「システム生物学って何だったんですか?(後編)」で紹介しています。

Discussion