新MacでLinux VM版:Kubuntu24.04LTS ⑨ Adjustment

本連載ではAppleSilicon(M1系)で仮想マシン上にLinuxを入れる方法を、全くの初心者の方でも理解できるように説明しています。

この連載の全記事目次はこちら

1.Plasma環境調整

今まで使っていてもう少しサクサク動けばと思いませんでしたか?フワリとあ現れるWindow、PlasmaのGUIはとても綺麗ですが、その分重い。仮想マシンでももう少しキビキビと動作すると良いですね。

1-1.GUIのスピードをチューニングする

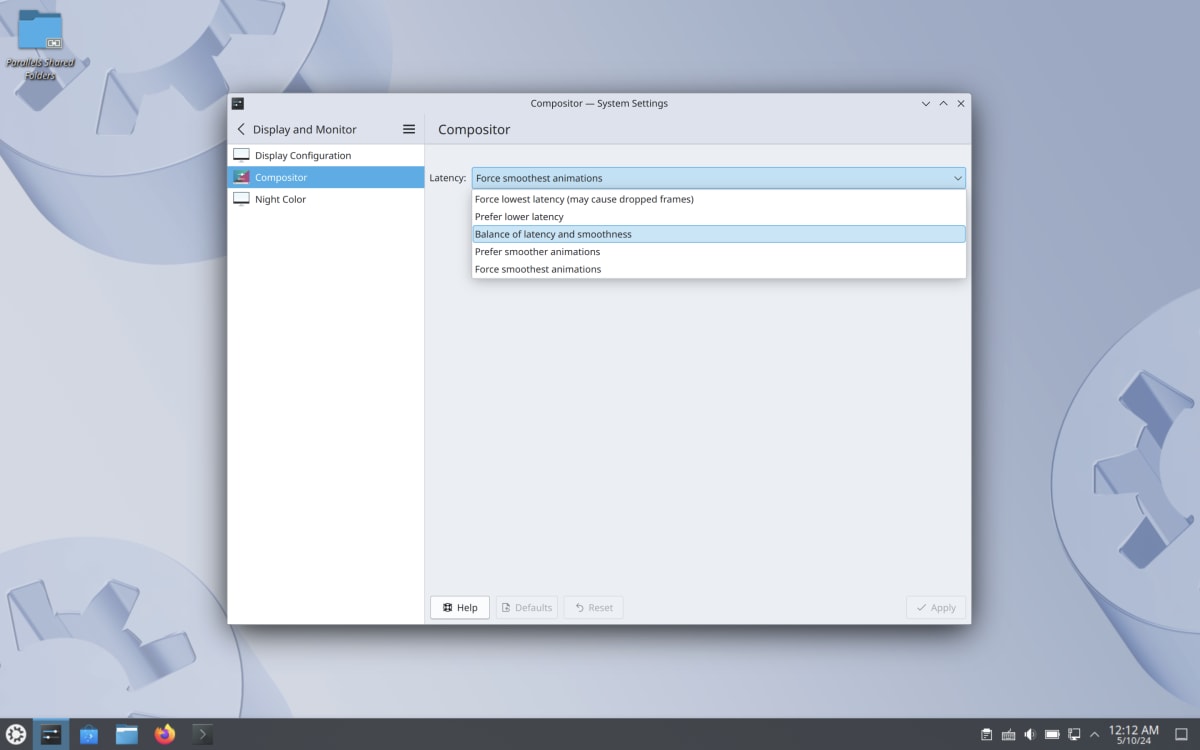

まず設定のDisplay and Monitorから、Compositorを選びます。すると右にLatencyという項目がでます。

デフォルトではここが、Force smoothest animations(強制的に最大限滑らかに)になっています。

これを、好みで変えます。お勧めは真ん中のBalance of latency and smoothness(反応速度と滑らかさのバランスをとる)です。

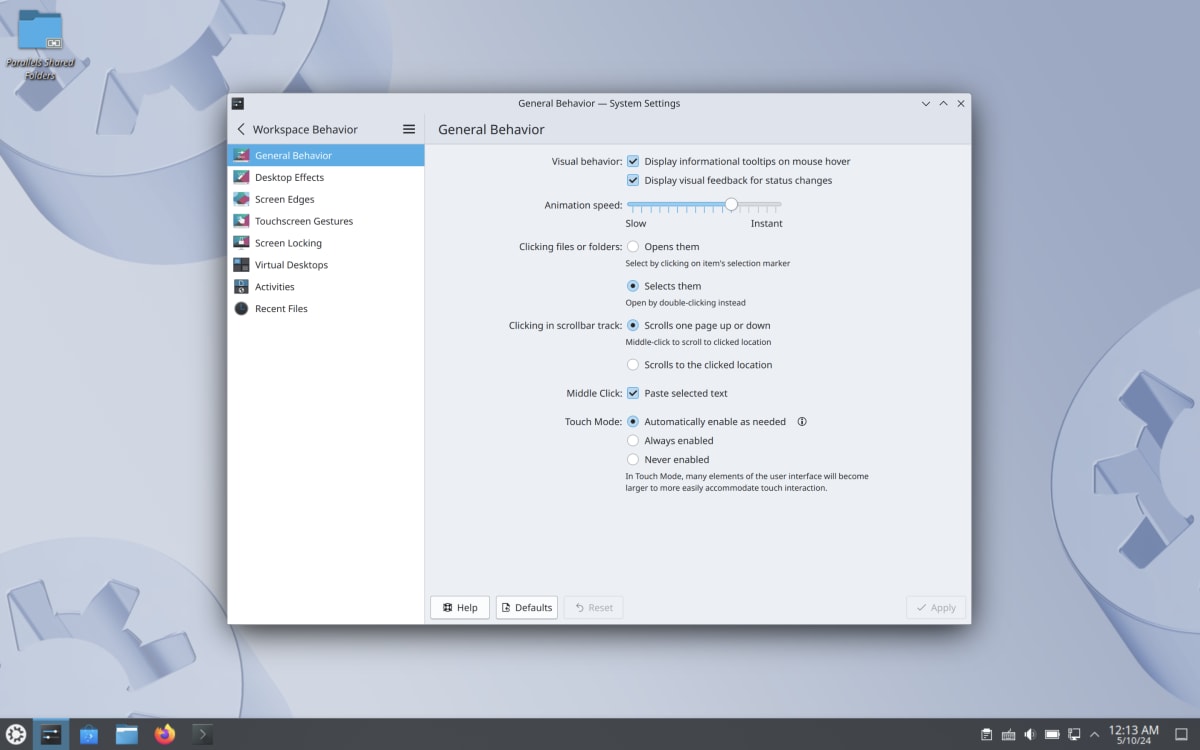

次に設定のWorkspace Behavior(ワークスペースの挙動)から、General Behavior(一般)を選びます。

-

Animation speedが真ん中になっていますね?これを右に動かします。右ほど高速です。 -

Clicking files or foldersはOpens themにすると1クリックでファイルが開く挙動になります。 -

Clicking in scrollbar trackをScrolls to the clicked locationにするとスクロールバーをクリックした時そこまでジャンプします。

私はAnimation speedだけ調整していますが、好みでどうぞ。

1-2.Yakuakeを入れる

アプリの入れ方はまとめて書こうと思いましたが、Yakuakeだけはここで入れてしまいましょう。ターミナルアプリのひとつなのですが、画面の好きな位置に好きな大きさでホットキーで呼び出せ、ちょっとコマンドを打つ時に便利です。

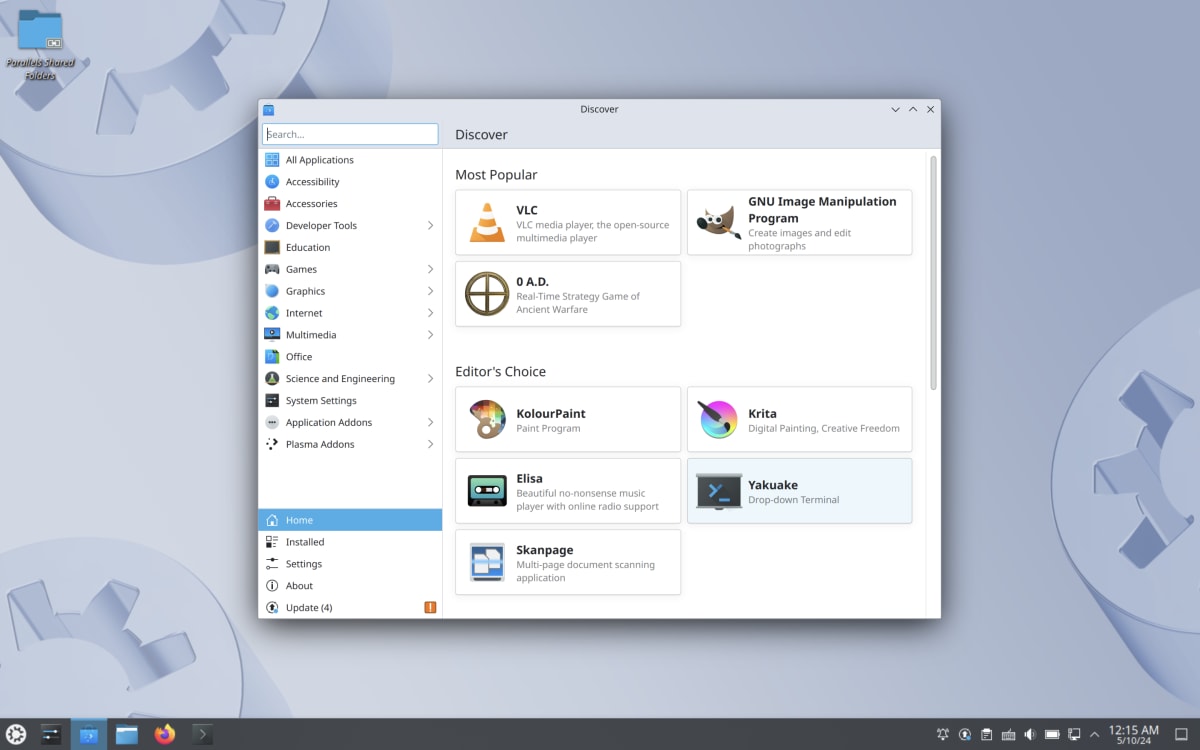

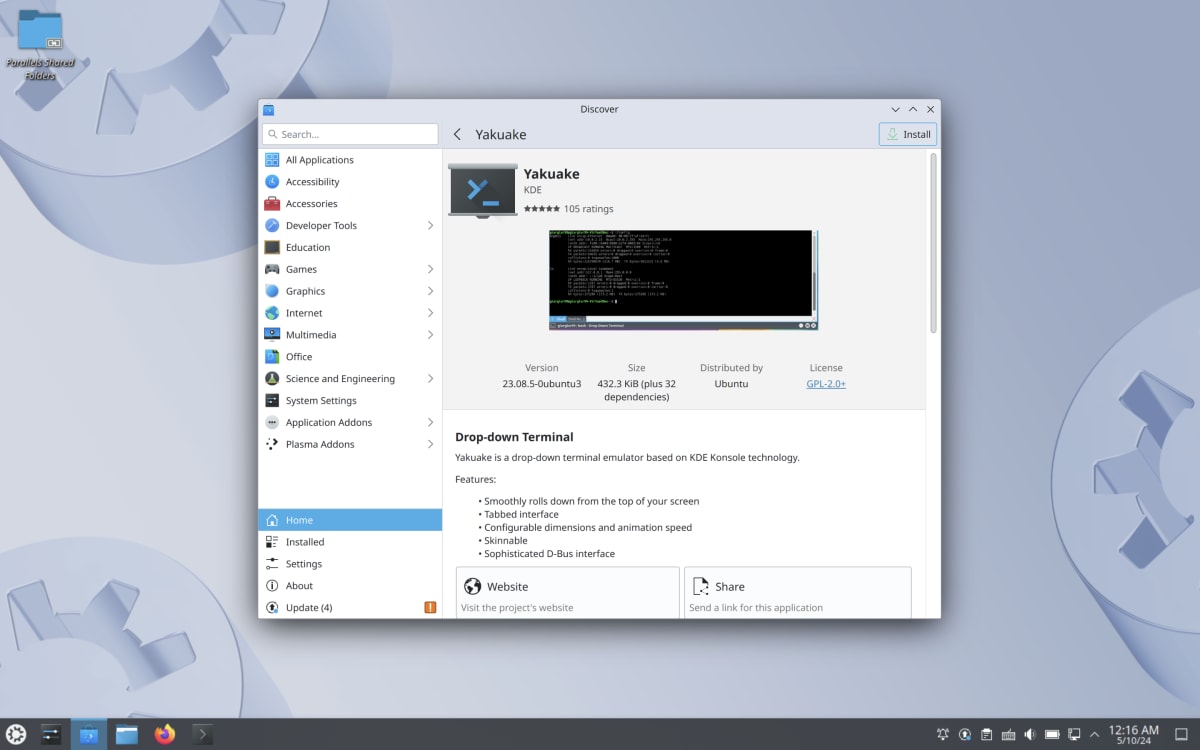

今回はDiscovorでインストールしてみましょう。Discoverを開くと大抵最初の画面にあります。ない場合は左上の検索でyakuakeと入れると出てきます。詳細を開いて、右上のInstallを押し、パスワードを入れるとインストール出来ます。

Yakuakeは常に起動しておいて、必要な時に呼び出すアプリです。

-

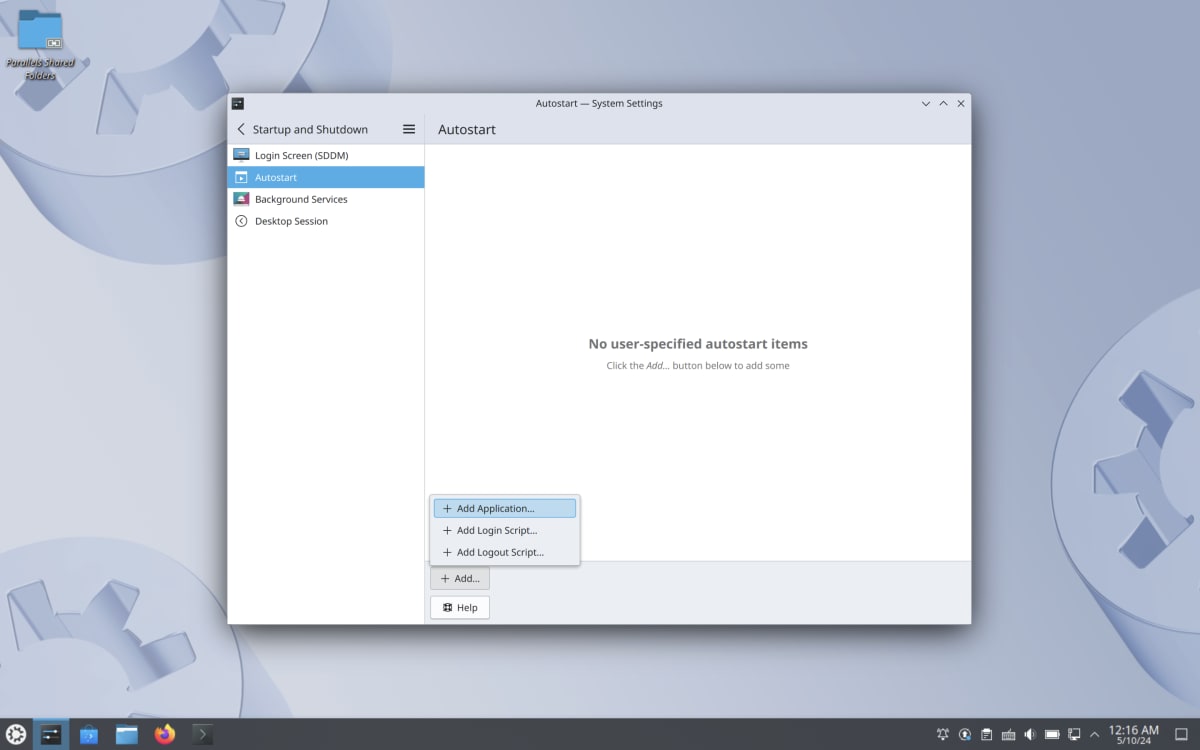

設定を開き、

Startup and Shutdownから、Autostartを開きます。 -

下の方にある

+Addを押して、+Add Applicationを選びます。

-

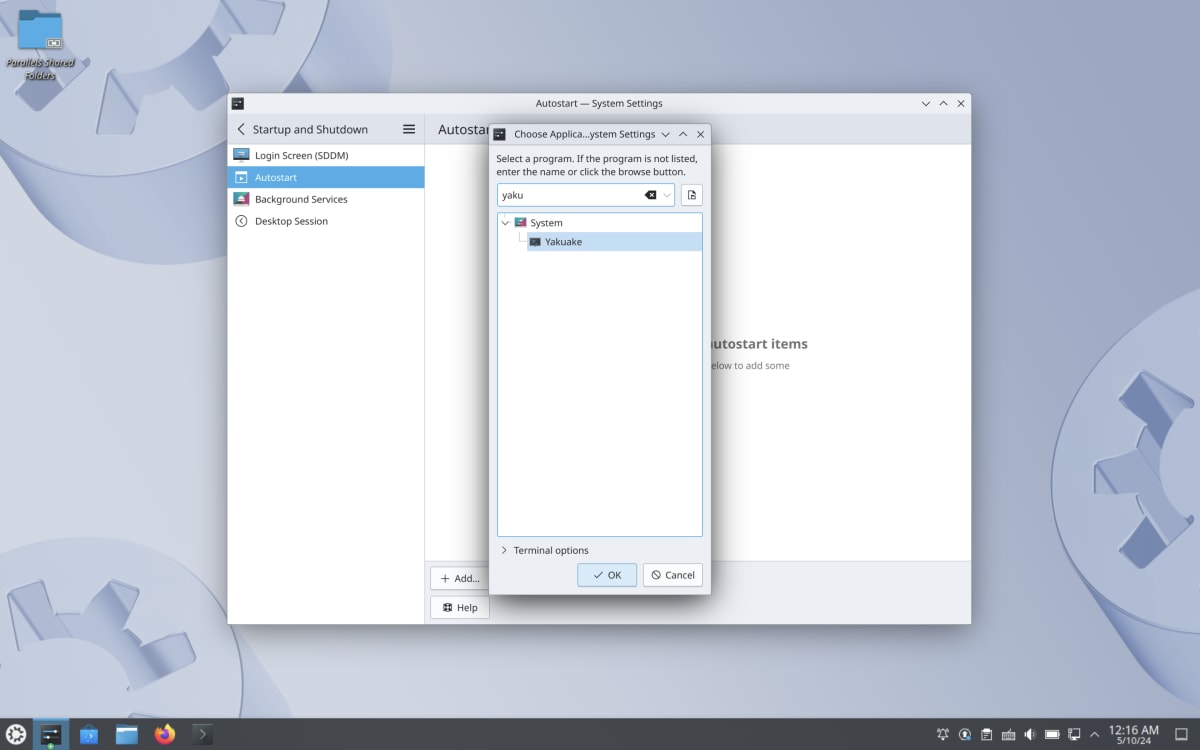

選択Windowに

yakuakeと入れ絞り込みます。途中まででOKです。候補からyakuakeを選び、OKを押します。

-

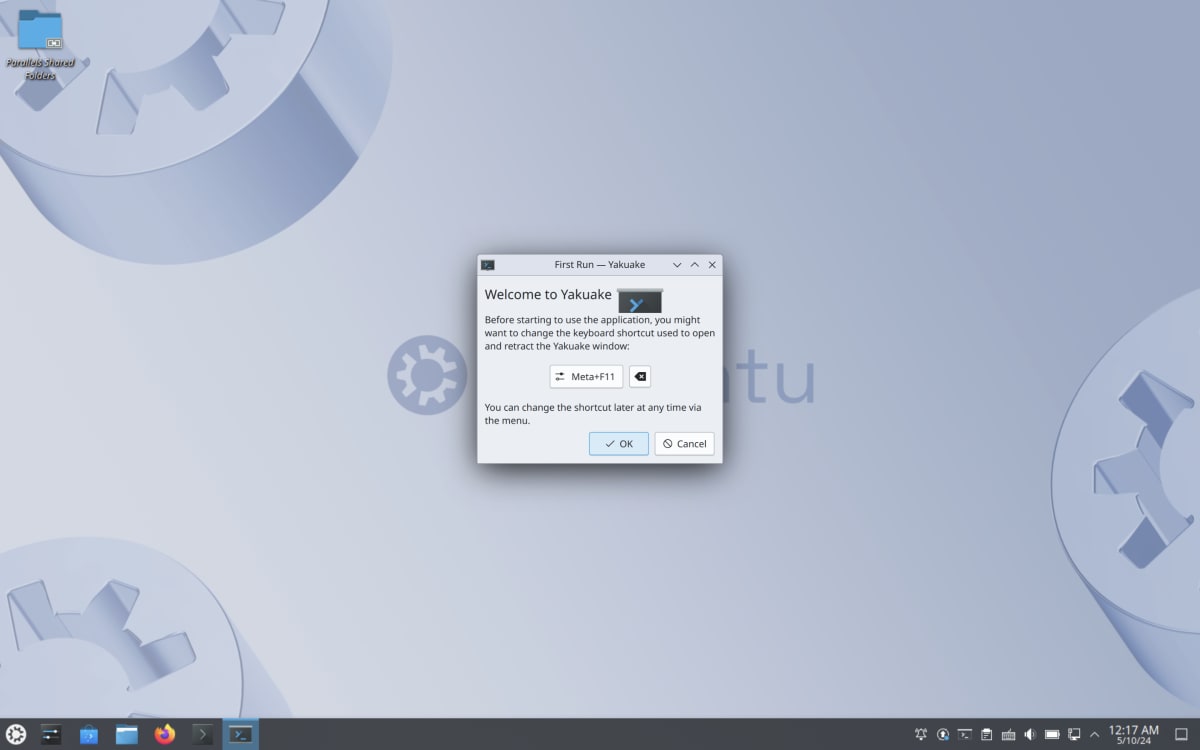

アプリのメニューからyakuakeを起動すると、最初だけホットキーの設定が出ます。

F12は他のアプリでも使うと思いますので、変更します。ボタンを押して、好きなキーを設定します。私はcommand + F11にしています。MacOSの方で同様のアプリを使っていて、そちらがcommand + F12なので。ここは人によります。

-

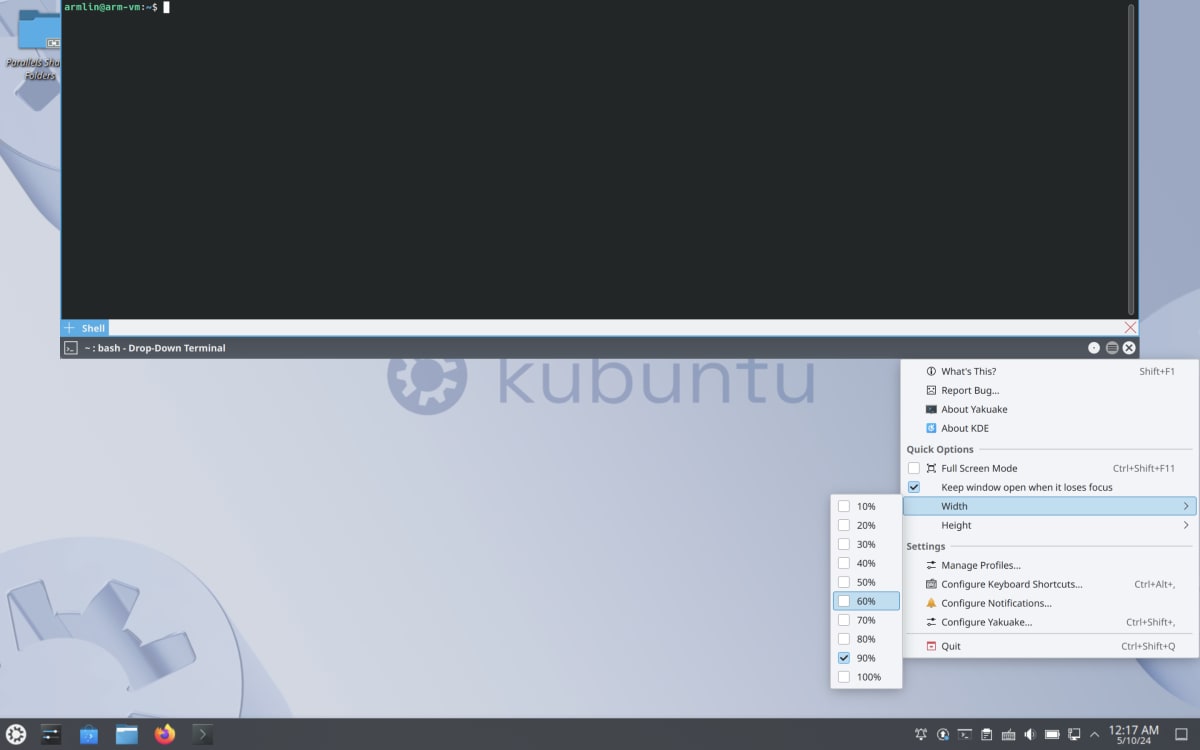

今設定したキーを押すと開きますが、表示する幅を設定します。右下の三本線から

WidthHeightで画面の何%にするか選べます。私はどちらも60%にしています。

以上で完了です。今後少しコマンドを使いたいときや、アプリをフルスクリーンにしている時でも、ターミナルが瞬時に呼び出せます。状況によってKonsoleと使い分けましょう

1-3.仮想デスクトップ

好きな数の仮想デスクトップを作れます。MacOSは横並びしかありませんが、Plasmaは縦横に並べて切り替えられます。

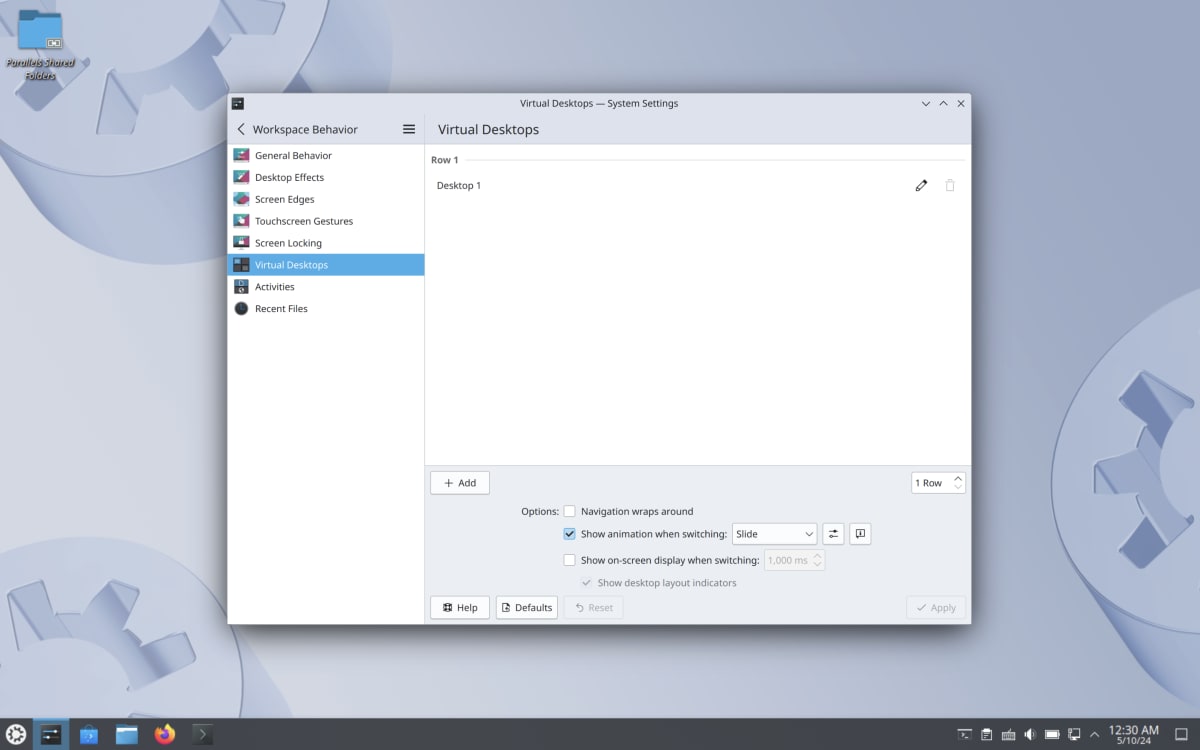

設定アプリのWorkspace BehaviorからVirtual Desktops(仮想画面)を選びます。すると右にDesktop 1だけがありますね。

下にある+ Addを押すたびに増えます。

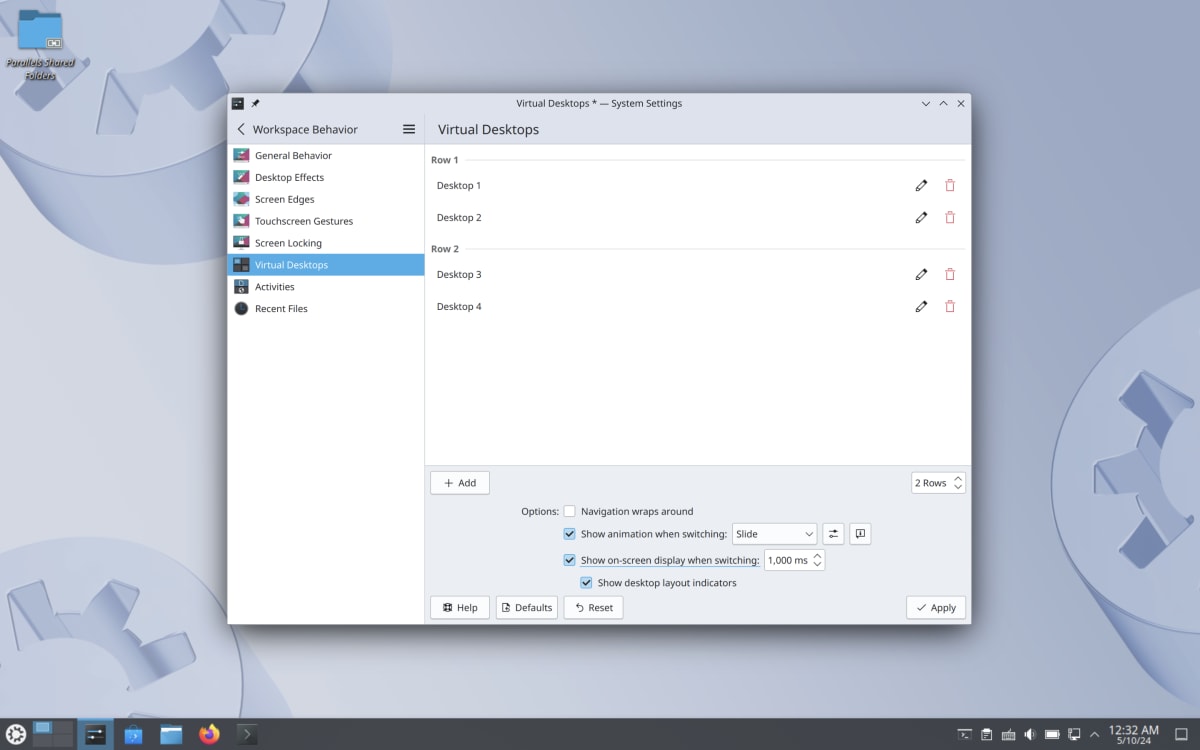

次に右下の1Rows(1行)を2Rows(2行)にしてみましょう。表示がRow1とRow2に分かれます。

ここで、下にあるShow on-screen display when switchingのチェックを入れます。(お勧め)

これで画面が4枚に増えました。切り替えは、Ctrl + Command + カーソルで自由に上下左右移動できます。もしくはCtrl + F?キーでその番号の画面に飛びます。

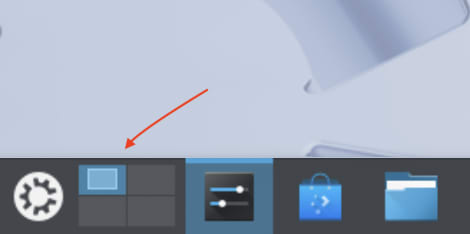

左下にアイコンが追加されています。いま何処に居るか表示しています。

移動する時には分かりやすくアニメーションするはずです。

1-4.キーボード速度

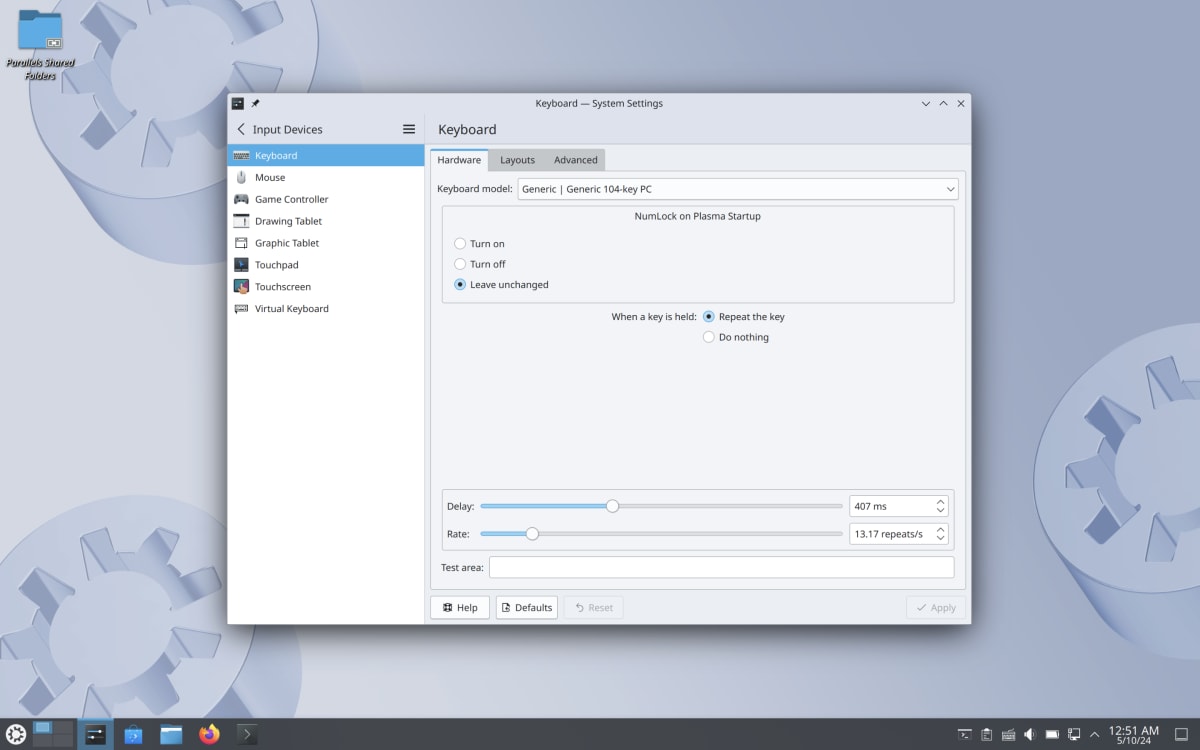

インストール中に少し紹介しましたが、キーボードの入力速度を変更して操作感を速くできます。

設定のInput DevicesからKeyboardを選択し、下にあるDelay Rateを調整します。

- Delay キーを押してからリピートが始まるまでの時間

- Rate リピートの速度

下にあるTest areaで試し打ちできますよ。

1-5.アイコン設定

アイコンを設定しましょう。意外とテンションが上りますよ。

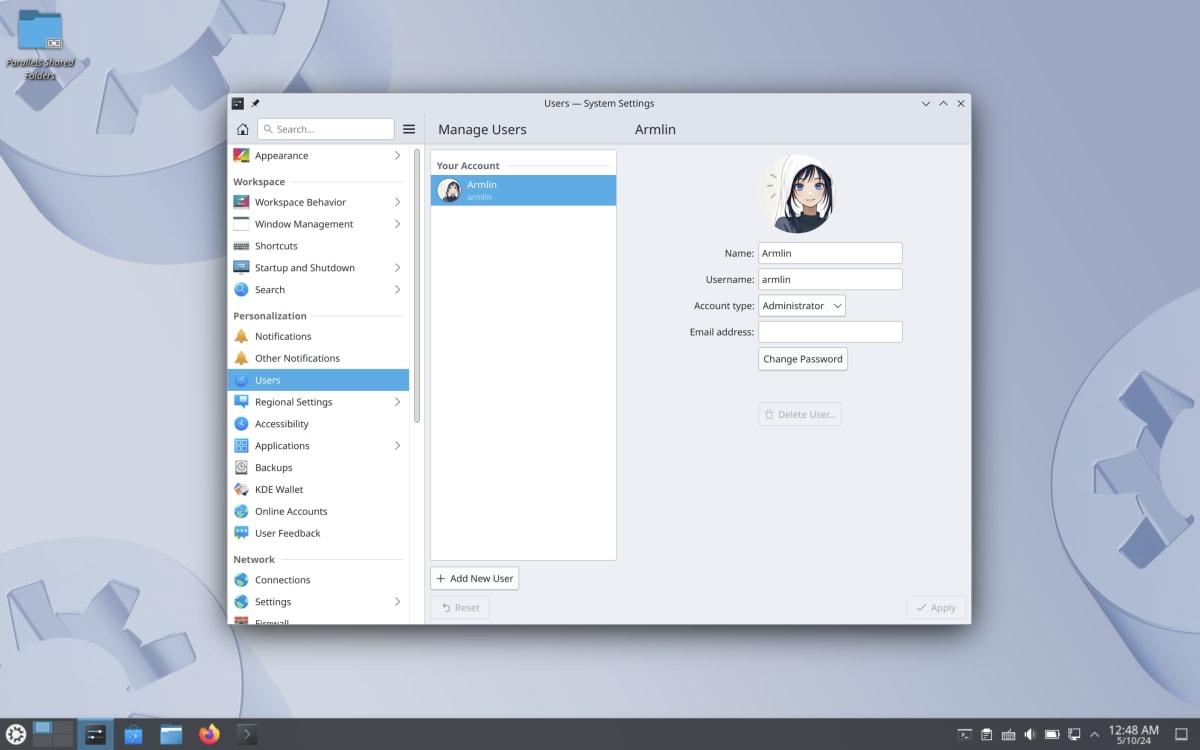

設定のUsers画面を呼び出します。おまけで言うと、アプリランチャーの左上のアイコンを押しても開きます。

右に出るアイコン画像をクリックすると選択画面が出ます。左上のChoose Fileから画像ファイルを指定できます。

アイコンを選ぶとセットされます。

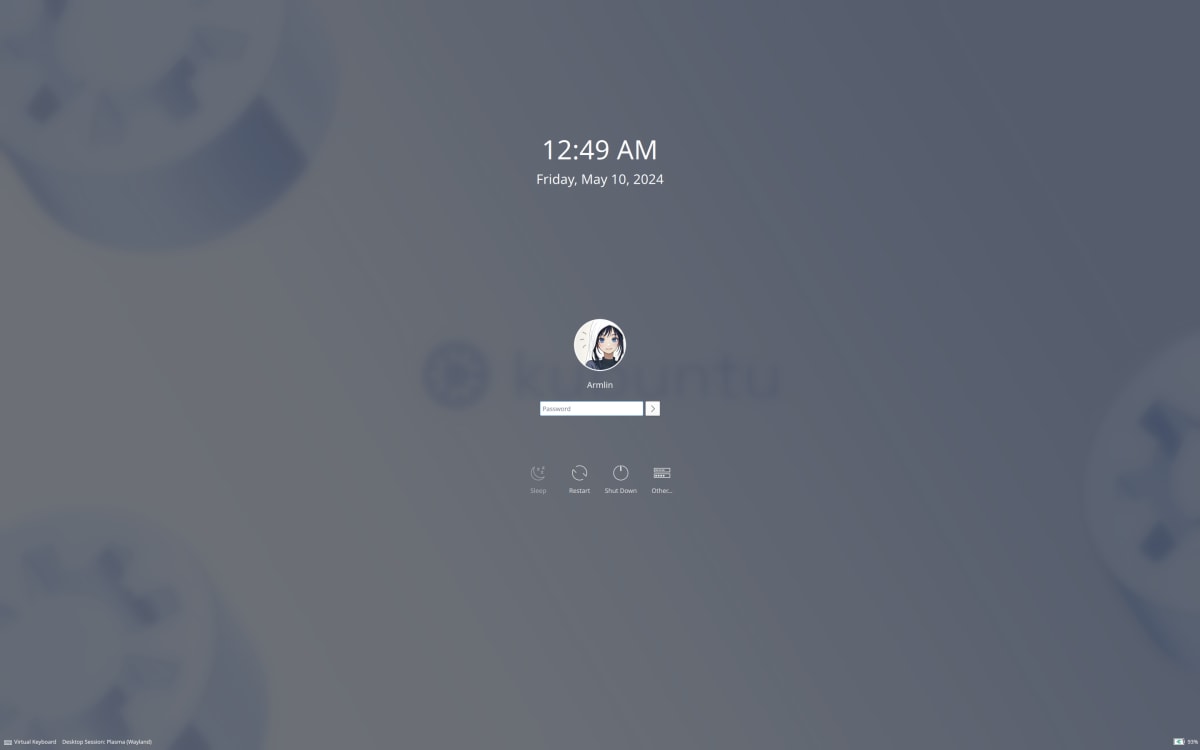

ログイン画面、ログアウト画面、アプリランチャー、色々な所で出てきます。

1-6.起動終了ボタンの配置

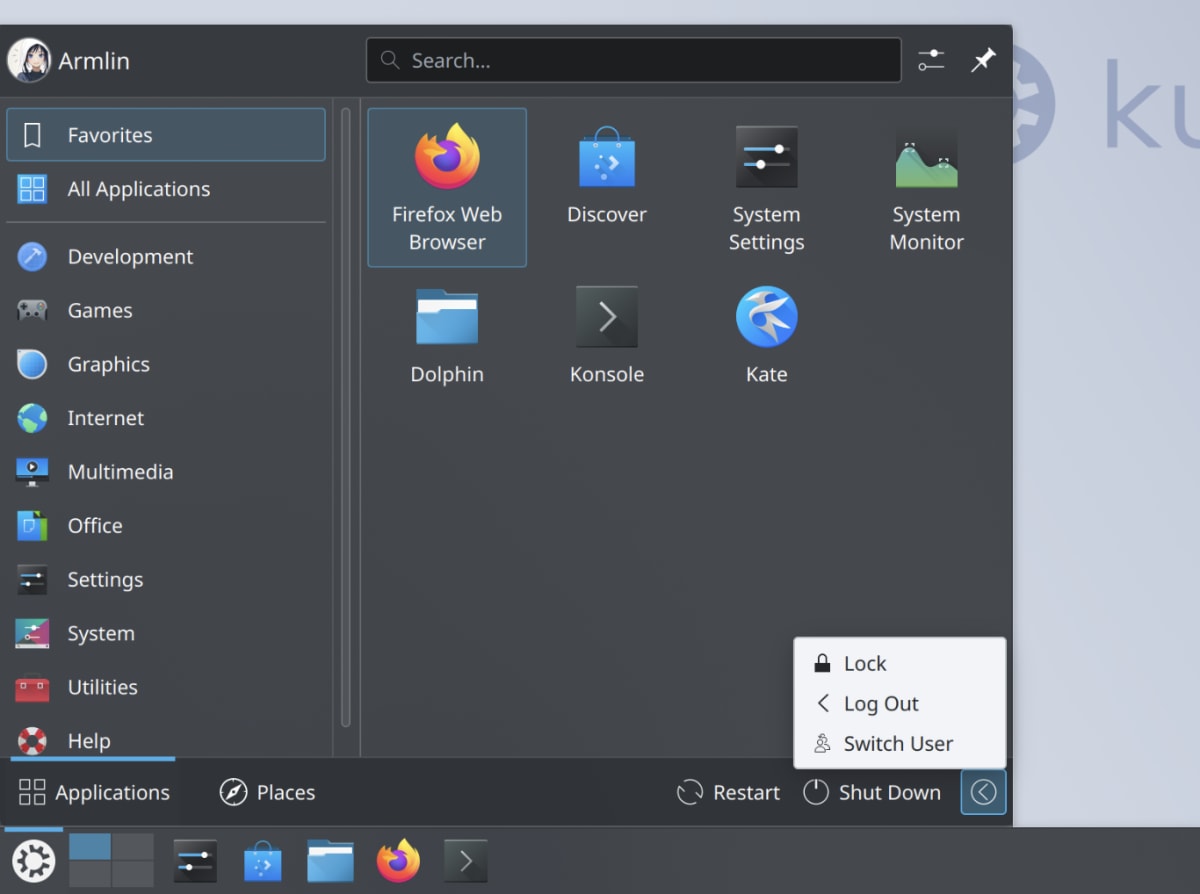

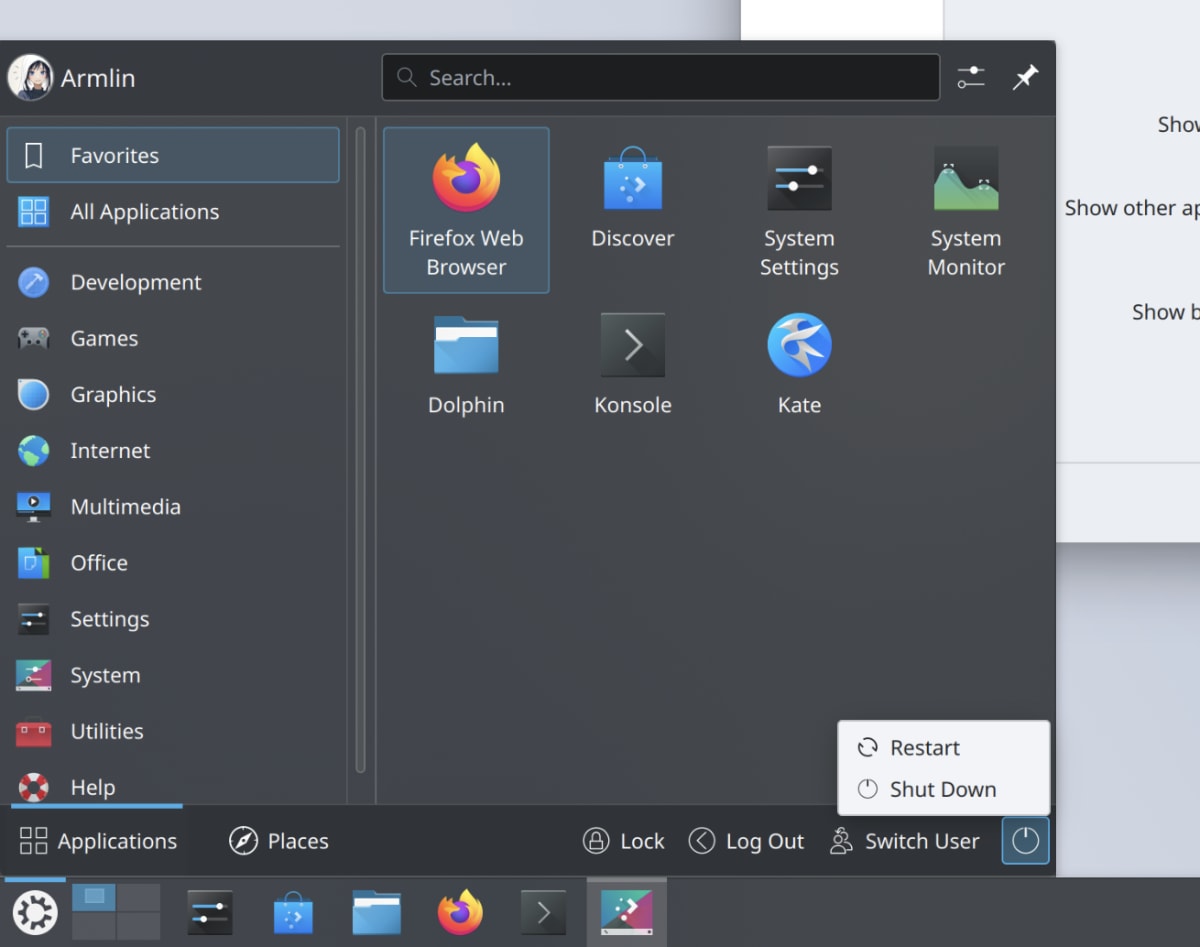

デフォルトでは、アプリランチャーの下にあるボタンは、Restart Shutdownが外にあり、右のボタンを押すとLock Logout Switch Userが出てきます。しかしいきなりShutdownが出てくるよりLogoutが出てきたほうが自然だと思いました。

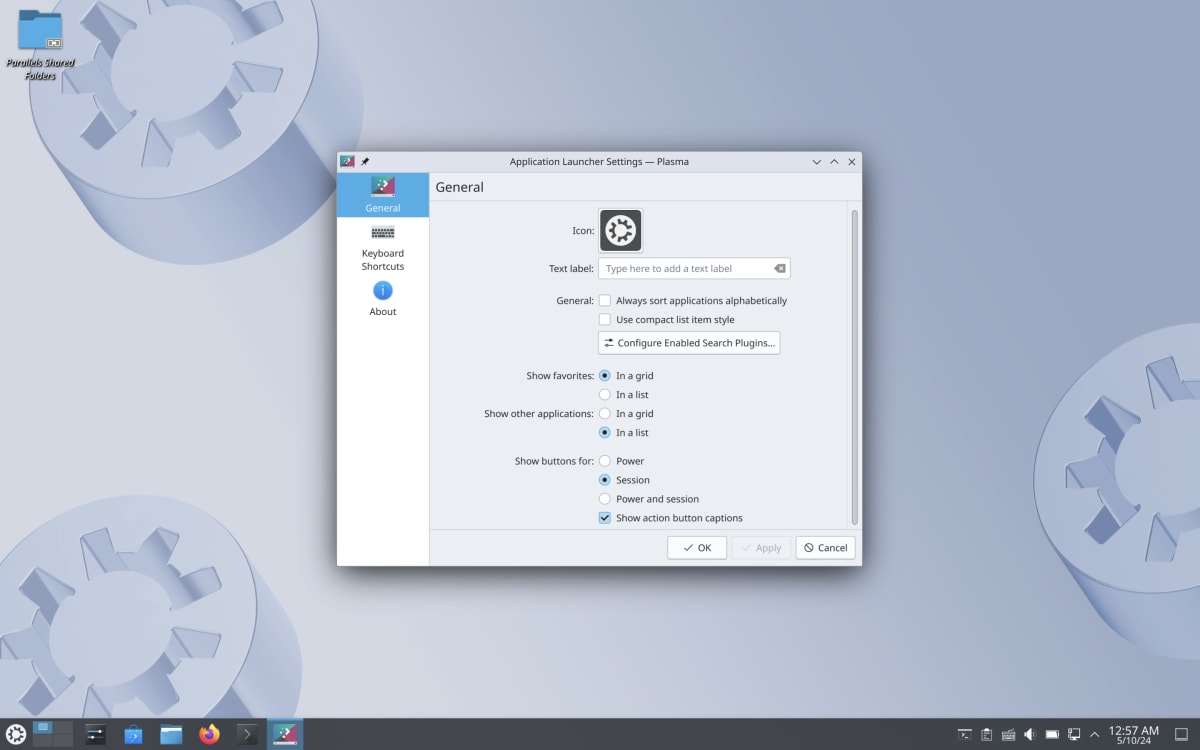

まずアプリランチャーのアイコンを右クリック(MacBookの場合二本指でタップ)し、Configure Application Launcherを押します。

一番下に在る選択を、Sessionにします。尚ここでPower and Sessionにすると全部出てきますが、スペースが足りないので使用をやめました。

これで最初と逆になりましたね。

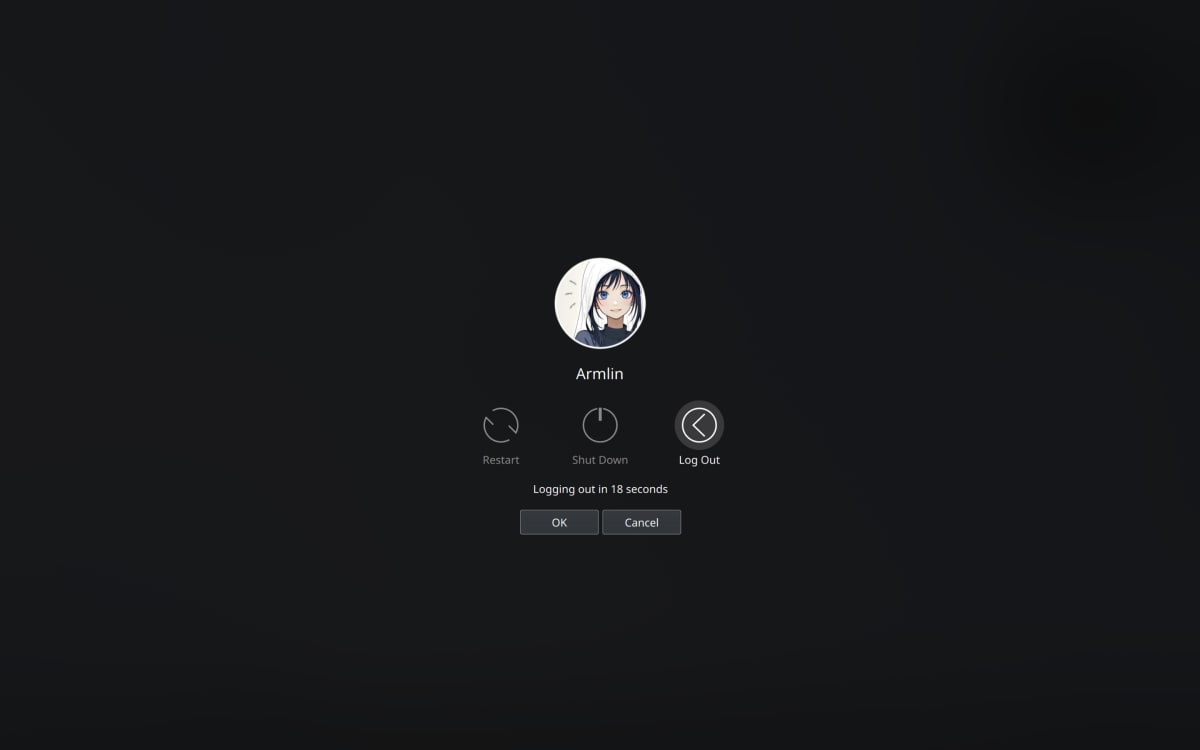

尚、通常ログアウトやシャットダウンの際には下のような確認画面が出てきますが、これを飛ばすことも出来ます。(本当にPlasmaって細かく設定できるんですよ)

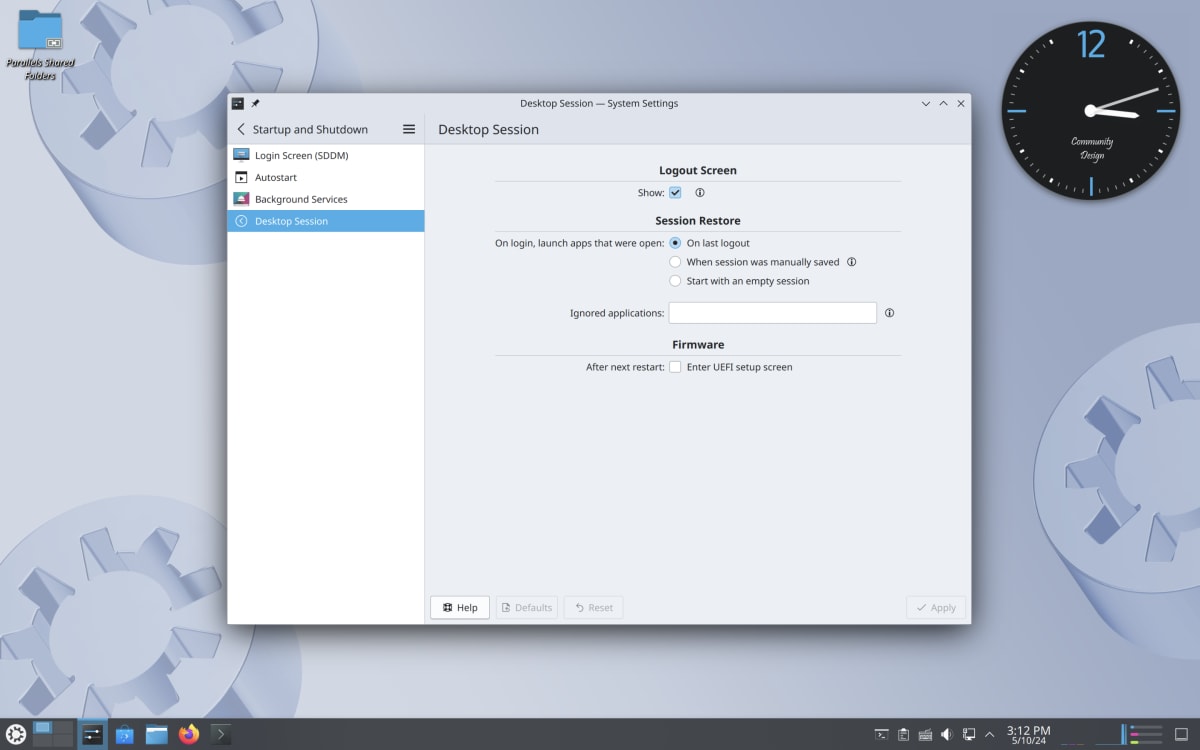

設定のStartup and ShutdownからDesktop Sessionを選びます。一番上のLogout ScreenのShowのチェックを外します。

これで次からは確認画面が出てきません。

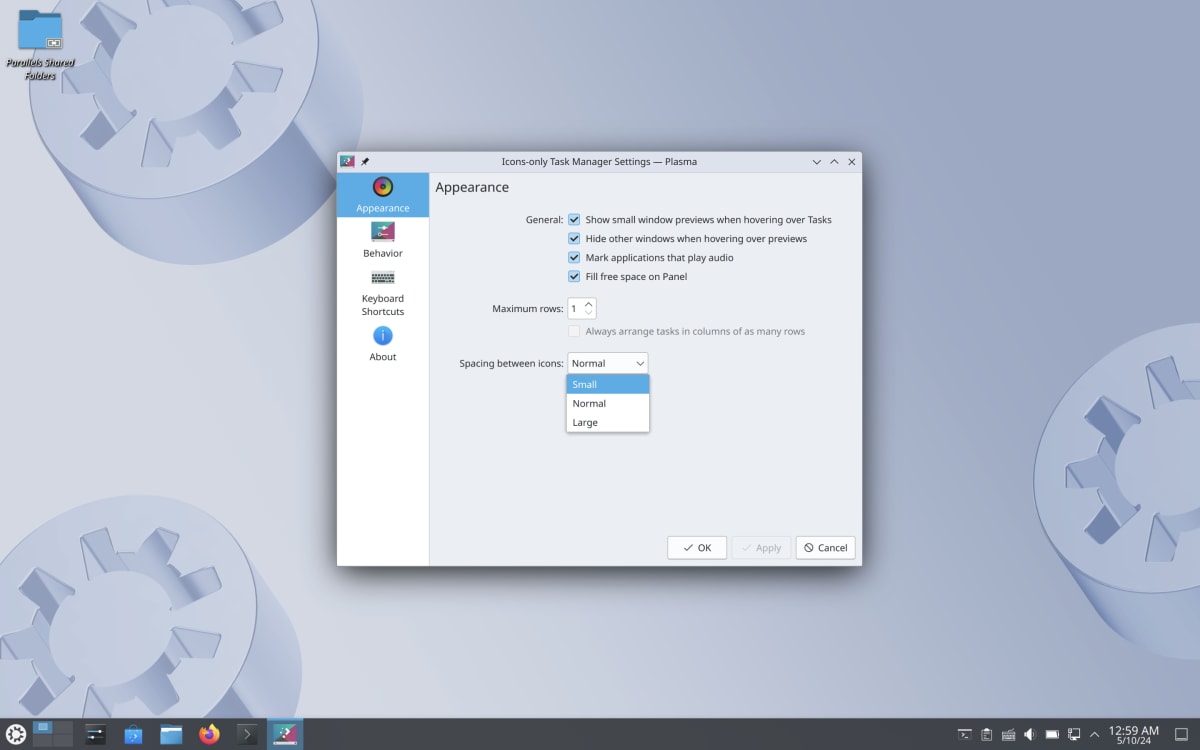

1-7.タスクマネージャのアイコンを詰めて表示する

細かい!!でも気に入っています。下に並んでいるアイコンの表示間隔を詰める方法です。

下のバーの何処かで右クリックし、Configure Icons-only Task Managerを選びます。

Spacing between iconsをsmallにします。

キュッと間隔が縮まりました。(自分でやらないと分からないですね)

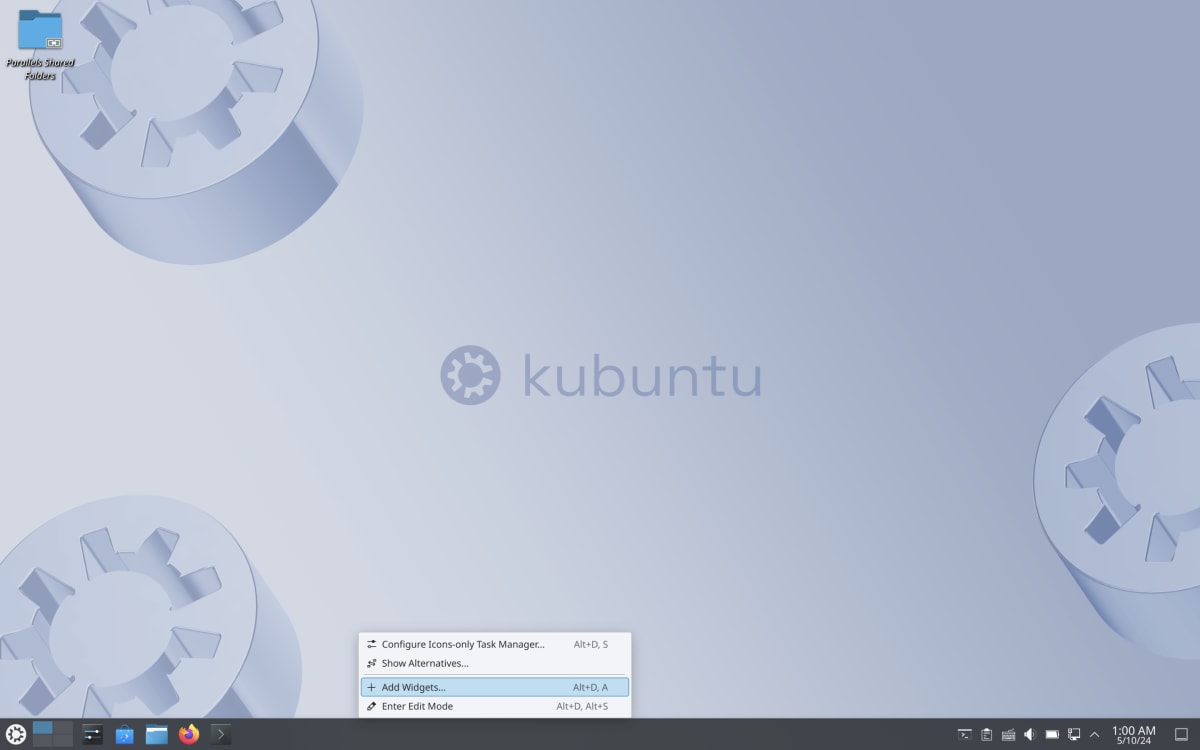

1-7.ヴィジェット

基本のヴィジェットの設定です。無くても良いのですが、例えばハングした様に見える時、CPUとネットワークが動作しているのか確認出来たら良いですよね。

それ以外にも沢山のヴィジェットがあり、ネットで検索すると更にありますが、そこは好みでどうぞ。

まず、ヴィジェットというのはデスクトップに貼り付けられるアプリですが、Plasmaの場合壁紙の上に貼る以外にもタスクバーに貼ったり、バーを増やしたり出来ます。ここでは私の好みでタスクバーに貼ってみます。

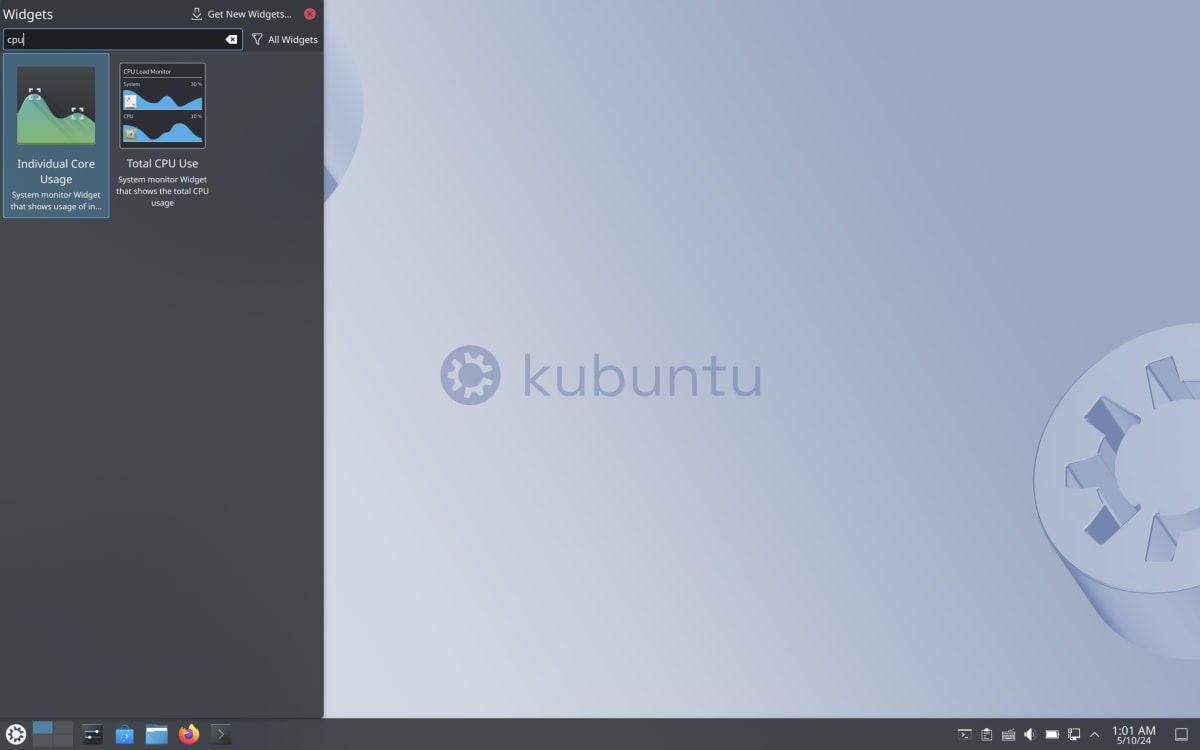

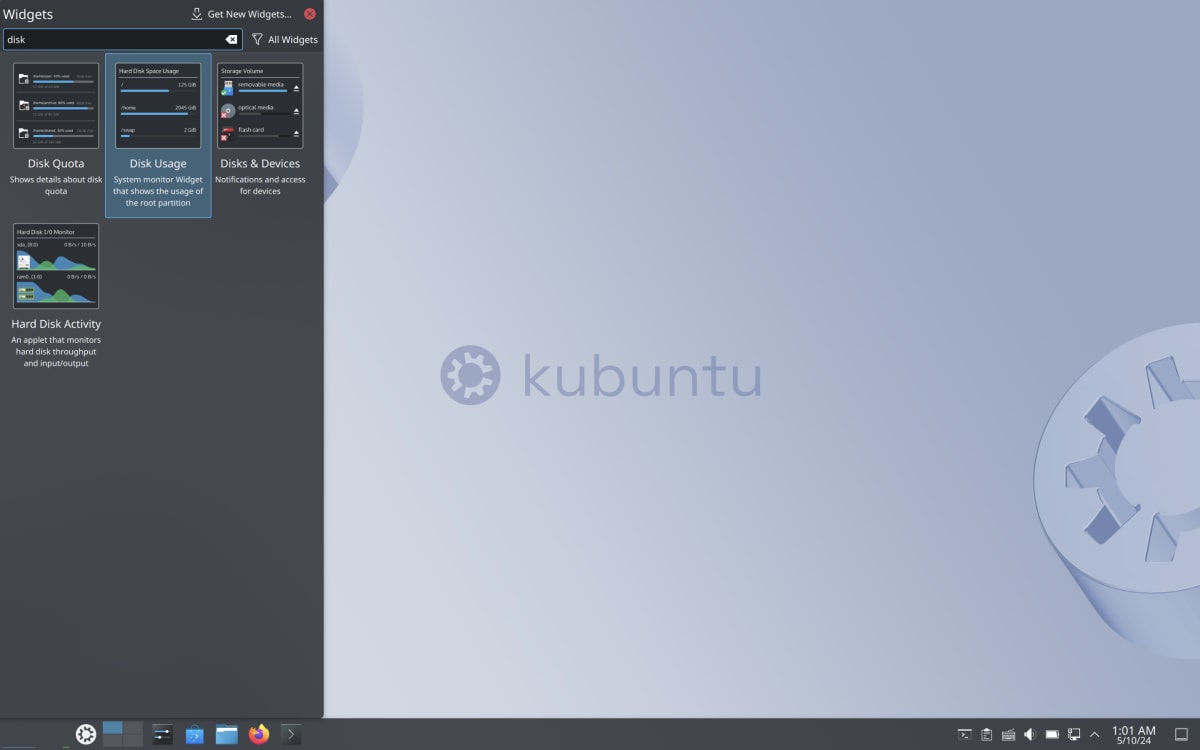

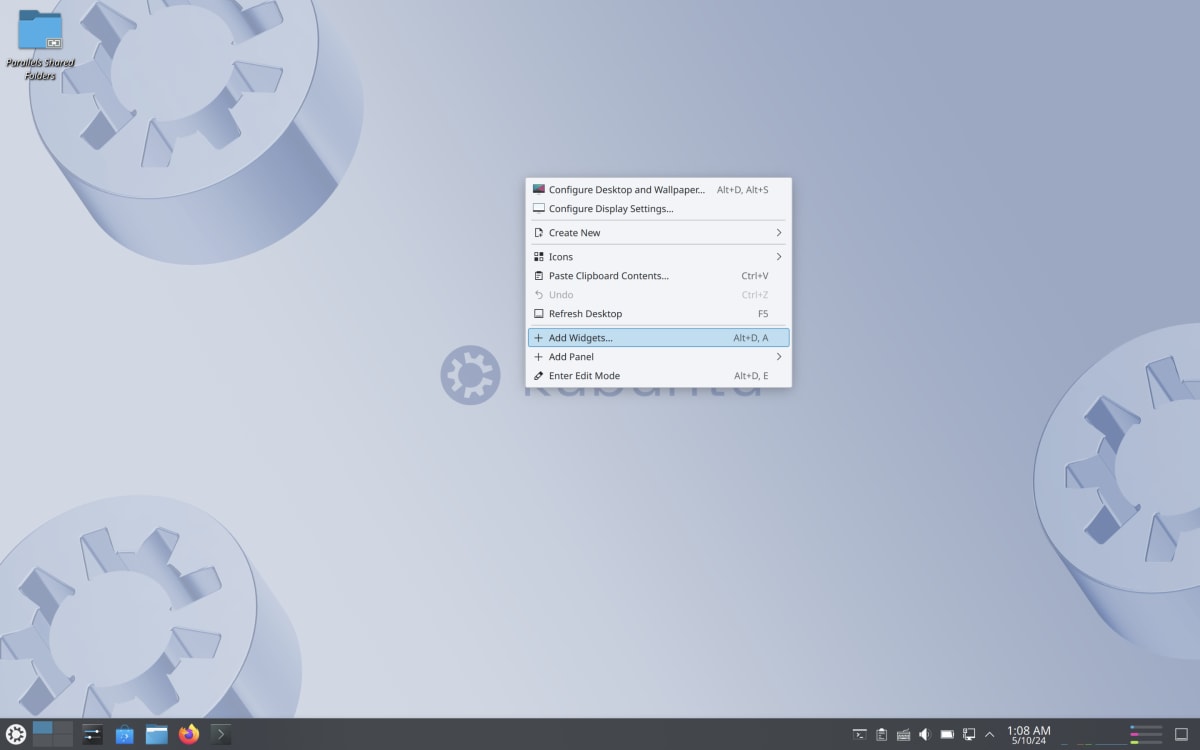

まず、タスクバーの上で右クリックし、Add Widgetsを選びます。

すると画面左に大量のサンプルが!上の検索窓で絞り込めます。私はCPUコア別表示、メモリ、ディスクの3種類を選びました。下で反転表示している3つです。

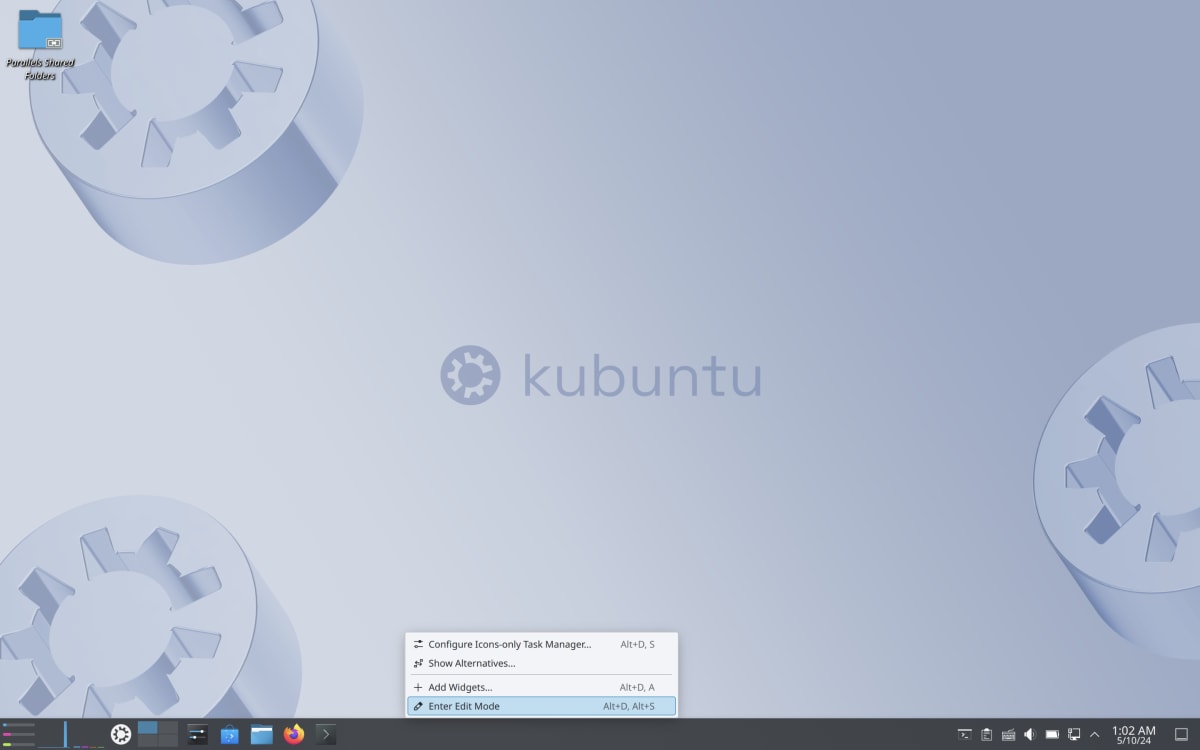

するとタスクバーの一番左に並びました。個人的には右端に置きたいので、もう一度タスクバーの上で右クリックし、Enter Edit Modeを選びます。

すると色々表示されますが、これがデスクトップのレイアウト編集画面です。色々な事が出来ます。今回は先程のヴィジェットを右に持っていきます。このモードのまま、ヴィジェットを右にドラッグして移動します。終わったら、画面上に出ているバーの右端の✗マークを押して編集画面を抜けます。

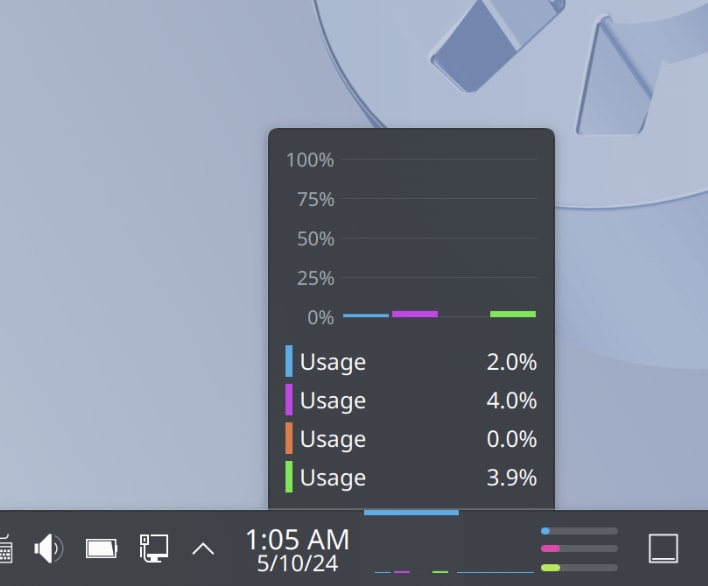

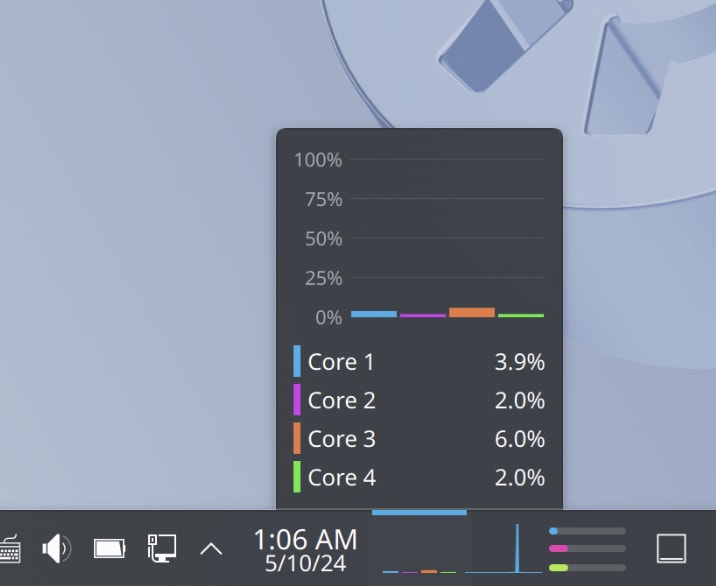

ここでCPUコア別表示をクリックしてみて下さい。タスクバーに追加したものは、クリックすると上に詳細表示が出ます。(画面に貼り付けた場合は、このイメージが貼り付けられます)ですので、私はタスクバーに置くのが好きなんです。

折角ですからPlasmaの細かさ(笑)を紹介します。今表示された詳細表示、よく見ると4つ並んでいる(仮想マシンにコアを4つ割り当てた場合)のですが、名前が全部同じです。

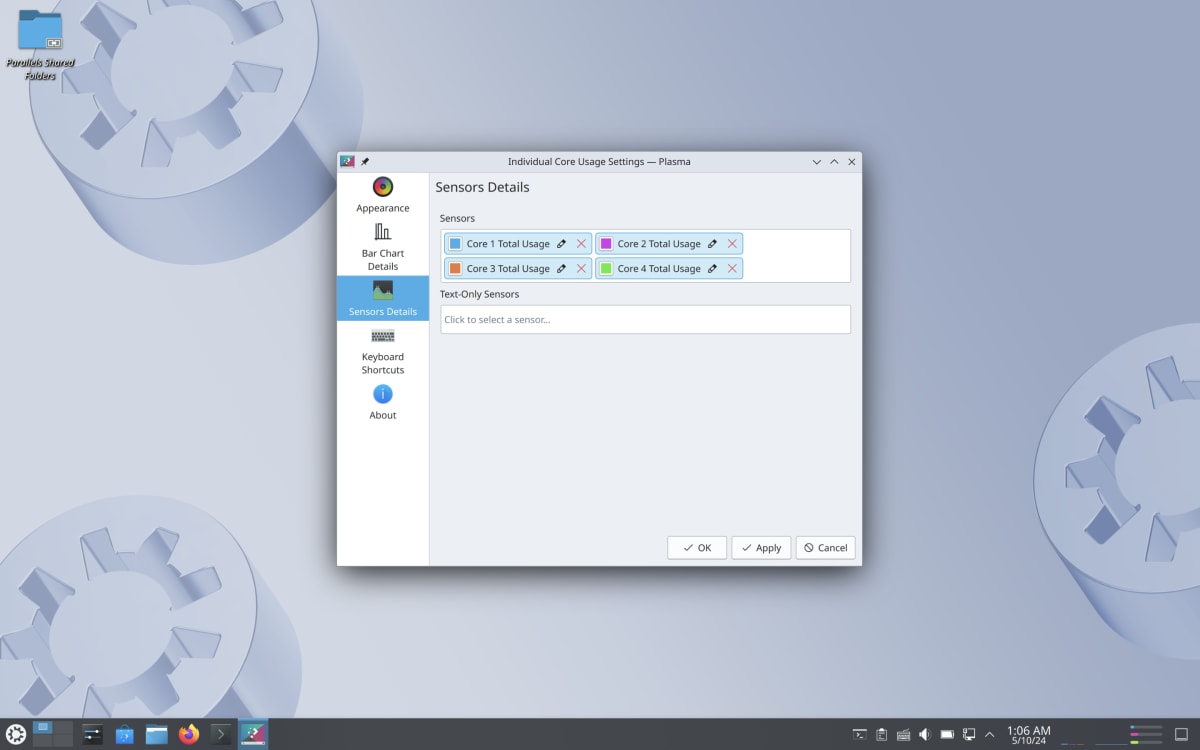

CPUヴィジェットの上で右クリックし、Configure Indivisual Core Usageを選びます。

するとヴィジェットの設定画面が開くので、左からSensors Detailを選ぶと、右側に各センサーの設定が並びます。

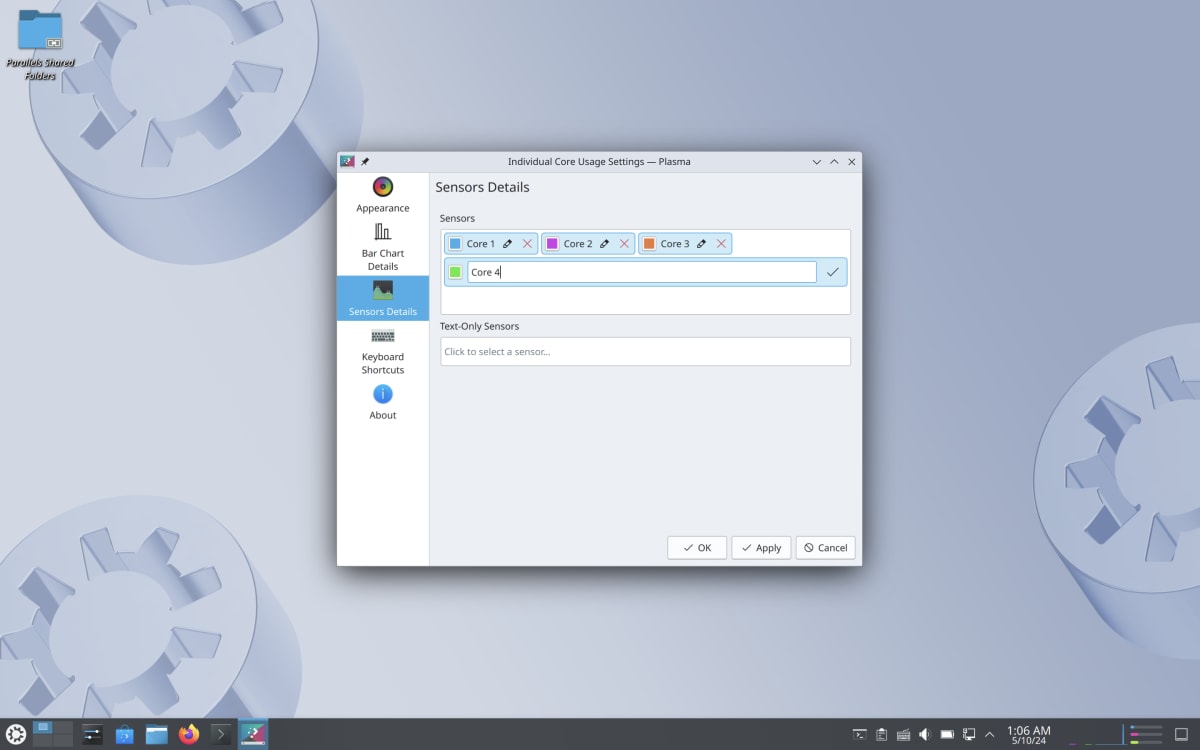

それぞれのセンサーにある、鉛筆アイコンを選んで、名前を変えられます。私は短くCore 1にしています。

終わったらOKを押すと、詳細表示した時にちゃんと収まっていますね。

折角ですから壁紙に貼り付ける場合も紹介します。壁紙の上で右クリックし、+ Add Widgets。

Analog Clockを選んでみました。選ぶと中央に張り付きます。

壁紙で再度右クリックし、Enter Edit Modeへ

編集モードなら、好きに移動や拡大縮小が出来ます。

要は同じ操作で色々できるということですね。

- 環境調整終わり

ここまで色々とPlasmaの調整を紹介してきましたが、本の一部です。使い始める時にこれだけ知って入れば、ストレス無く使えると思います。いずれより詳細な記事を書くかも知れません。(要望があれば)

ここまででKubuntuはかなり気持ち良く使えるようになったのでは無いかと思います。

お疲れ様でした!

Discussion