💓

Neurokit アルゴリズム — 心電図 QRS/Rピーク検出

Neurokit アルゴリズム — 心電図 QRS / Rピーク検出

概要

NeuroKit2は、生理信号処理のためのPythonライブラリであり、心電図(ECG)信号からRピークを検出するためのデフォルトアルゴリズムを提供している。他のアルゴリズムより、所見では精度が良いので、中身を理解するために、処理の流れを整理する。

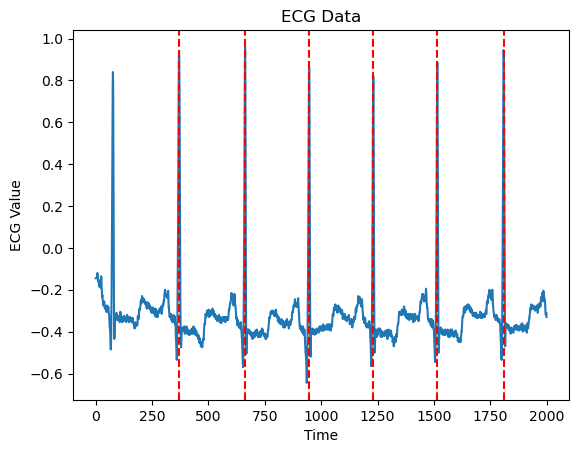

ライブラリの結果

import neurokit2 as nk

import pandas as pd

import wfdb

import matplotlib.pyplot as plt

record = wfdb.rdrecord('100', pn_dir='mitdb')

ecg_signal = record.p_signal[:,0]

ecg_df = pd.DataFrame(ecg_signal, columns=["ecg"])

signal,info = nk.ecg_peaks(ecg_df["ecg"].values, sampling_rate=record.fs, method="neurokit")

# データの可視化

plt.plot(ecg_df["ecg"].values[:2000]) # 最初の3000サンプルをプロット

#ピークの位置に赤帽線

for peak in info["ECG_R_Peaks"]:

if peak < 2000: # プロット範囲内のピークのみ表示

plt.axvline(x=peak, color='r', linestyle='--')

plt.title('ECG Data')

plt.xlabel('Time')

plt.ylabel('ECG Value')

plt.show()

アルゴリズムの流れ

NeuroKit2のRピーク検出アルゴリズムは、以下のステップで構成されている。

- 勾配計算: ECG信号の勾配を計算し、信号の変化率を強調する。これにより、急激な変化(QRS複合体)がより明確になる。

- 絶対値計算: 勾配の絶対値を計算し、信号の変化の大きさを強調する。これにより、正負の変化が区別されなくなる。

- スムージング(短時間): 短時間のスムージングを適用し、ノイズを低減する。boxcar カーネルを使用して、信号の短期的な変動を平滑化する。

- 平均化(長時間窓): 信号の振幅を一定の範囲にスケーリングすることで、ピーク検出の精度を向上させる。

- 閾値計算

- QRSの開始地点と終了地点の特定(たちあがり、たちさがり検出)

- 不良区間の除外(短すぎるQRSのスキップ)し,各QRS内でピーク検出

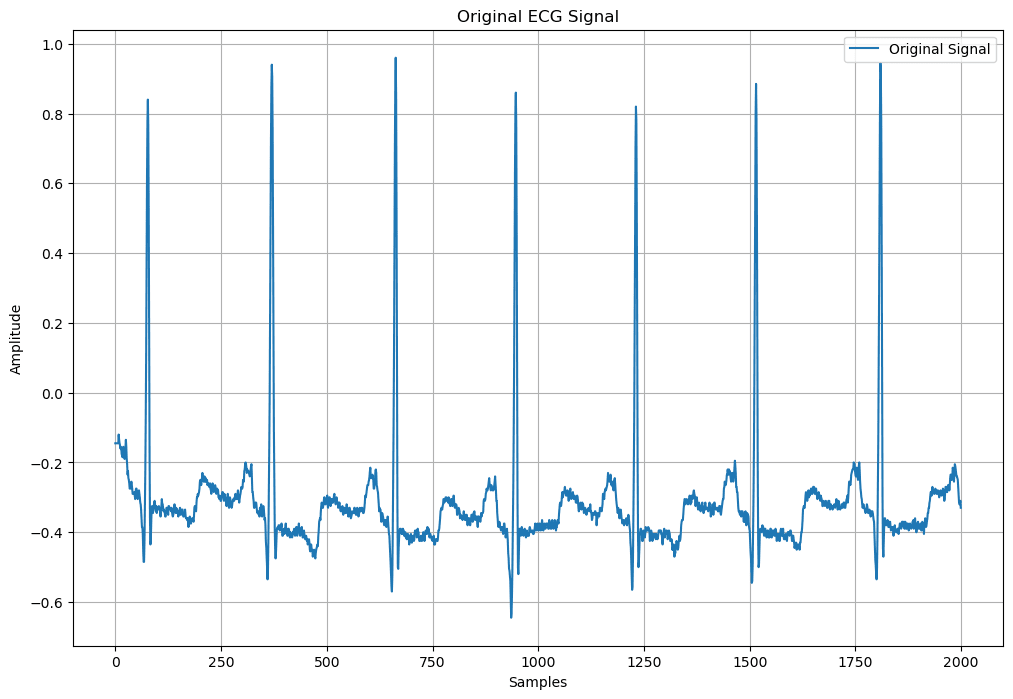

1. 勾配計算

ECG信号の勾配を計算し、信号の変化率を強調する。これにより、急激な変化(QRS複合体)がより明確になる。

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import wfdb

from neurokit_ecg_findpeaks import signal_smooth, neurokit_findpeaks

# レコードと信号の読み込み(既に前のセルで読み込んでいれば省略可)

rec = wfdb.rdrecord('100', pn_dir='mitdb')

sig = rec.p_signal[:,0]

fs = rec.fs

plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.plot(sig[:2000])

plt.legend(['Original Signal'])

plt.title('Original ECG Signal')

plt.xlabel('Samples')

plt.ylabel('Amplitude')

plt.grid()

plt.show()

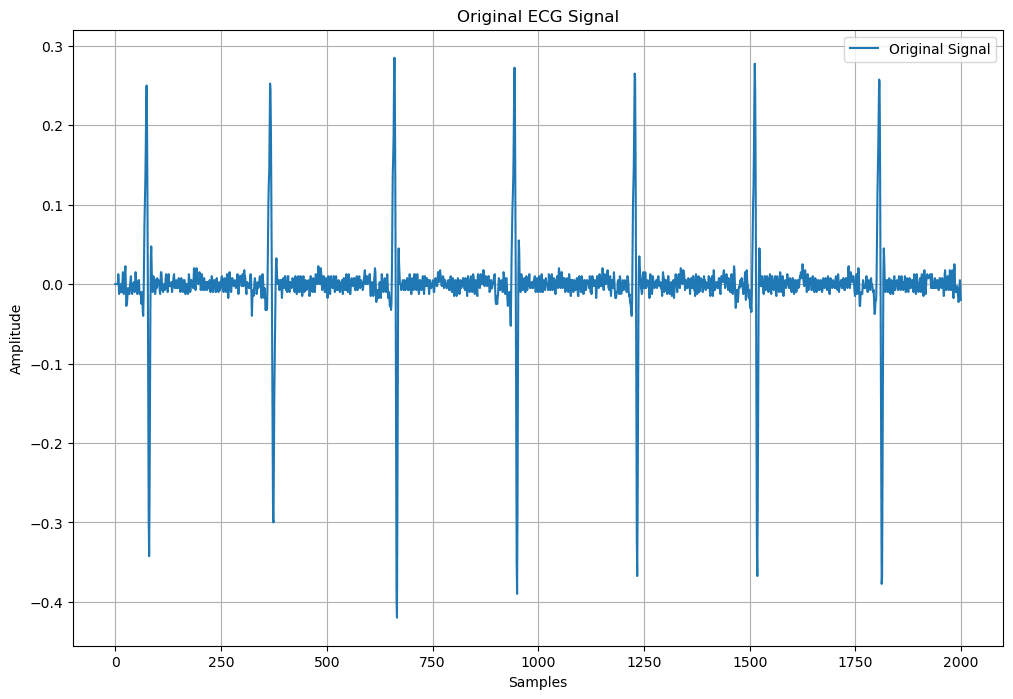

#1.勾配計算(試しに2000サンプルで計算)

grad = np.gradient(sig[:2000])

plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.plot(grad)

plt.legend(['Original Signal'])

plt.title('Original ECG Signal')

plt.xlabel('Samples')

plt.ylabel('Amplitude')

plt.grid()

plt.show()

| 心電図データ | 勾配計算 |

|---|---|

|

|

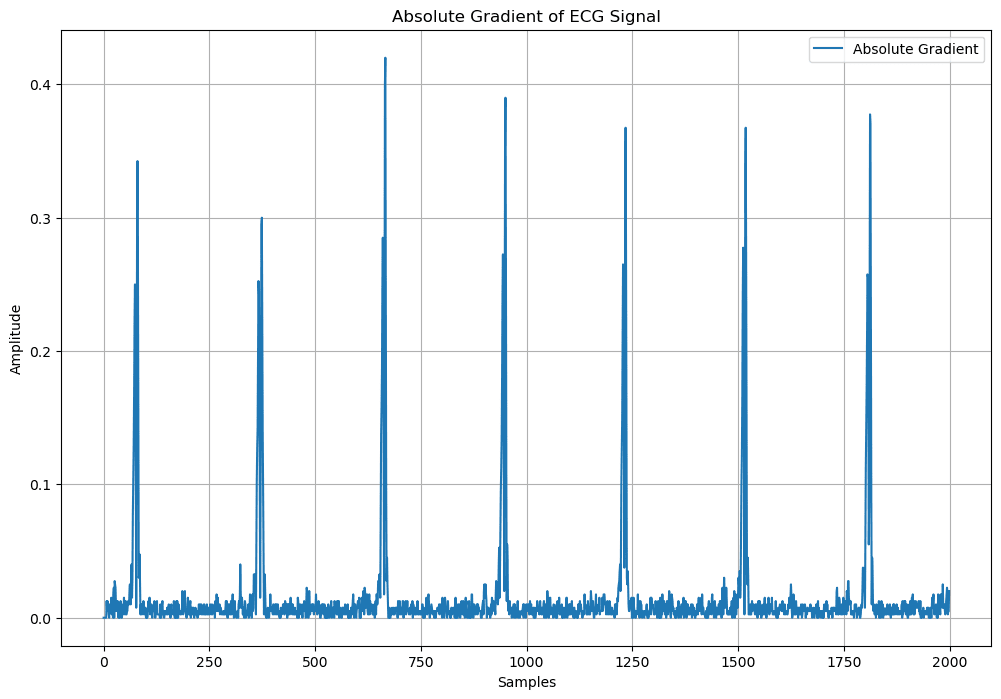

2. 絶対値計算

勾配の絶対値を計算し、信号の変化の大きさを強調する。これにより、正負の変化が区別されなくなる。

#絶対値に変換

absgrad = np.abs(grad)

plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.plot(absgrad)

plt.legend(['Absolute Gradient'])

plt.title('Absolute Gradient of ECG Signal')

plt.xlabel('Samples')

plt.ylabel('Amplitude')

plt.grid()

plt.show()

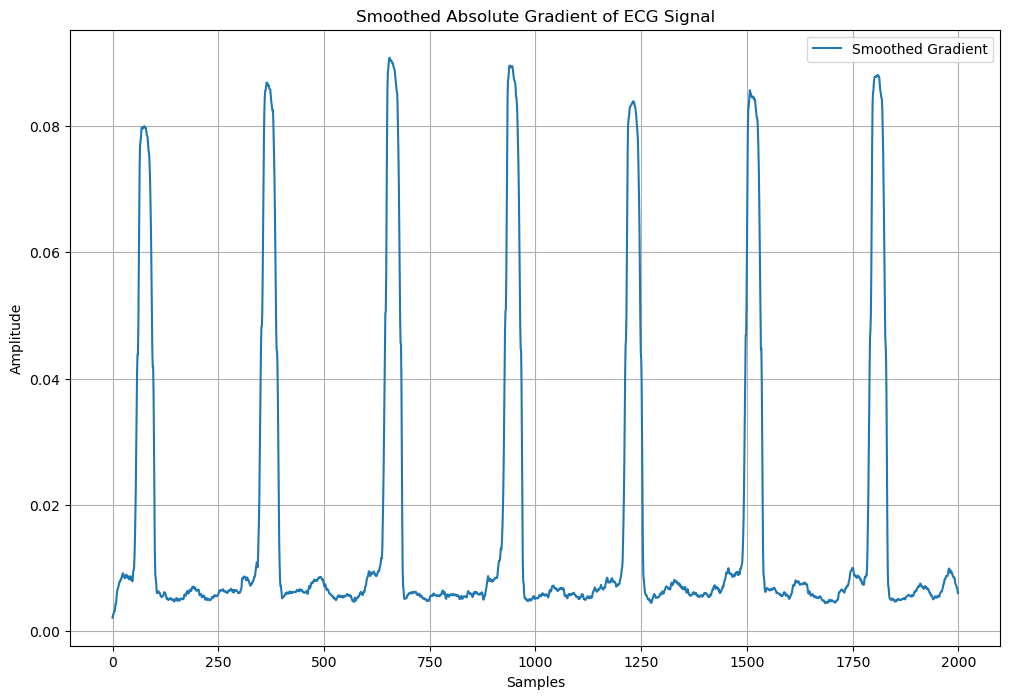

3. スムージング(短時間)

短時間のスムージングを適用し、ノイズを低減する。boxcar カーネルを使用して、信号の短期的な変動を平滑化する。

# 短時間スムージング

def signal_smooth(x, kernel='boxcar', size=3):

if kernel != 'boxcar':

raise ValueError('Only boxcar kernel supported in this minimal port')

if size <= 1:

return x

window = np.ones(size) / size

return np.convolve(x, window, mode='same')

smoothwindow = 0.1

smooth_kernel = int(np.rint(smoothwindow * fs))#fs上で使用した値

#平滑化

smoothgrad = signal_smooth(absgrad, kernel='boxcar', size=max(1, smooth_kernel))

#boxcar 平滑化の結果をプロット

plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.plot(smoothgrad)

plt.legend(['Smoothed Gradient'])

plt.title('Smoothed Absolute Gradient of ECG Signal')

plt.xlabel('Samples')

plt.ylabel('Amplitude')

plt.grid()

plt.show()

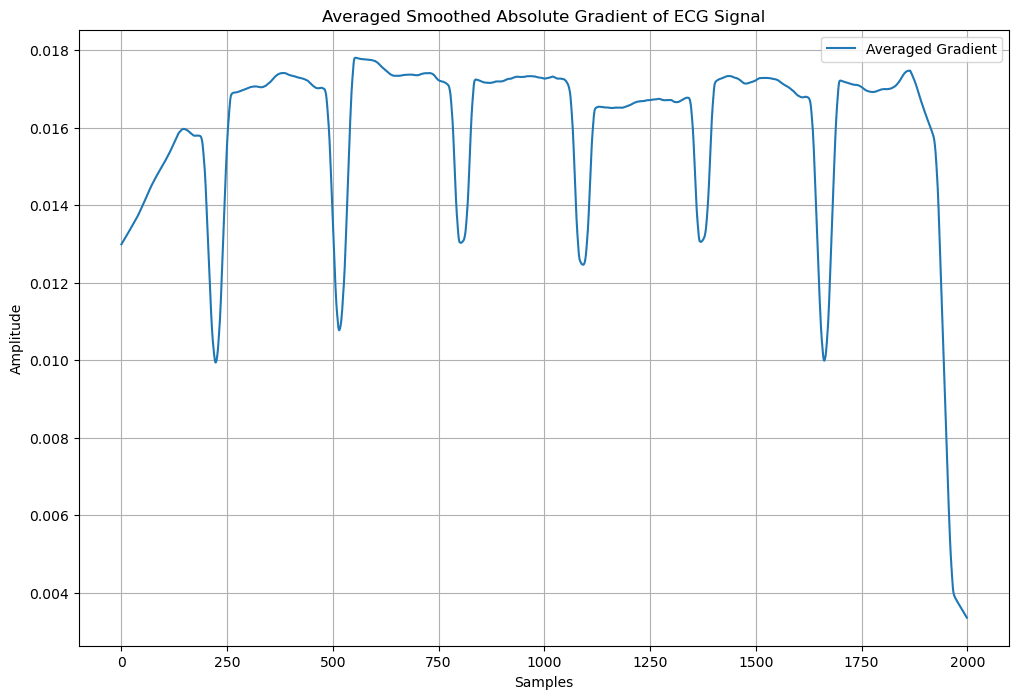

4. 平均化(長時間窓)

長時間の移動平均を適用し、信号の全体的な傾向を捉える。これにより、ピーク検出の基準となる信号が得られる。

def signal_smooth(x, kernel='boxcar', size=3):

if kernel != 'boxcar':

raise ValueError('Only boxcar kernel supported in this minimal port')

if size <= 1:

return x

window = np.ones(size) / size

return np.convolve(x, window, mode='same')

avgwindow=0.75

avg_kernel = int(np.rint(avgwindow * fs))

#平均化

avggrad = signal_smooth(smoothgrad, kernel='boxcar', size=max(1, avg_kernel))

plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.plot(avggrad)

plt.legend(['Averaged Gradient'])

plt.title('Averaged Smoothed Absolute Gradient of ECG Signal')

plt.xlabel('Samples')

plt.ylabel('Amplitude')

plt.grid()

plt.show()

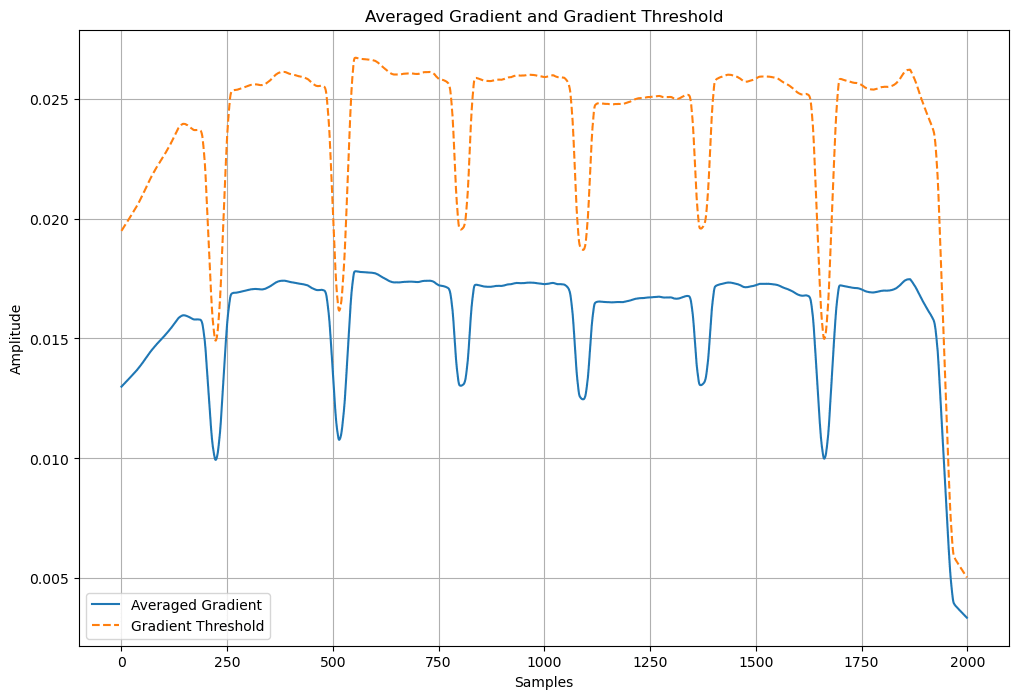

5. 閾値計算

QRSの開始地点と終了地点決定するための閾値を計算する。

平均化された信号の一定の割合を閾値として設定する。

gradthreshweight = 1.5

gradthreshold = gradthreshweight * avggrad

plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.plot(avggrad, label='Averaged Gradient')

plt.plot(gradthreshold, label='Gradient Threshold', linestyle='--')

plt.legend()

plt.title('Averaged Gradient and Gradient Threshold')

plt.xlabel('Samples')

plt.ylabel('Amplitude')

plt.grid()

plt.show()

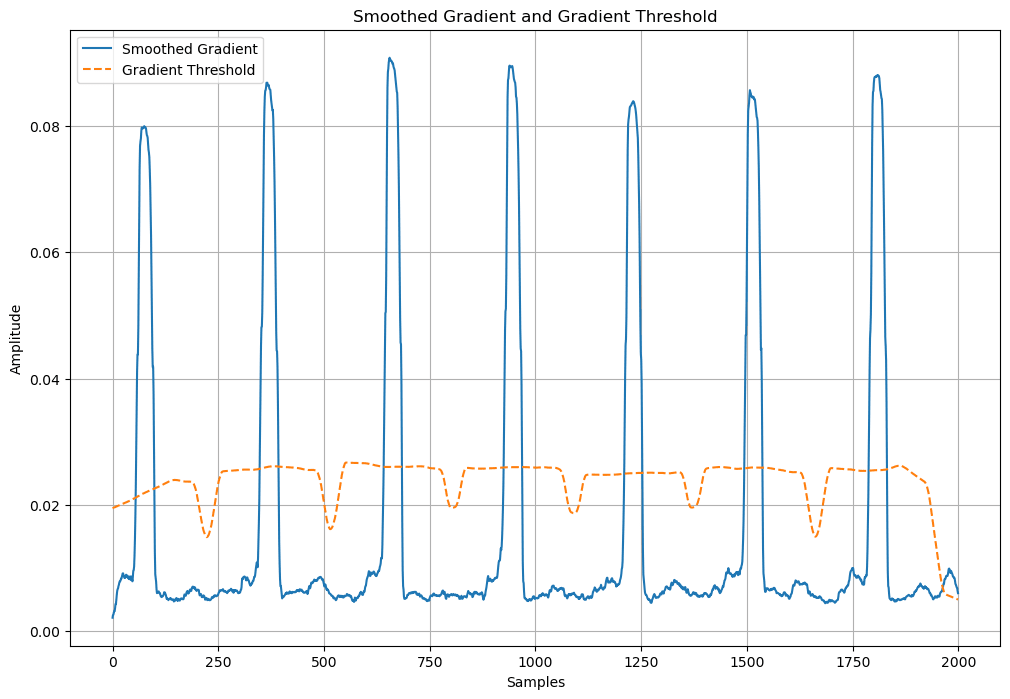

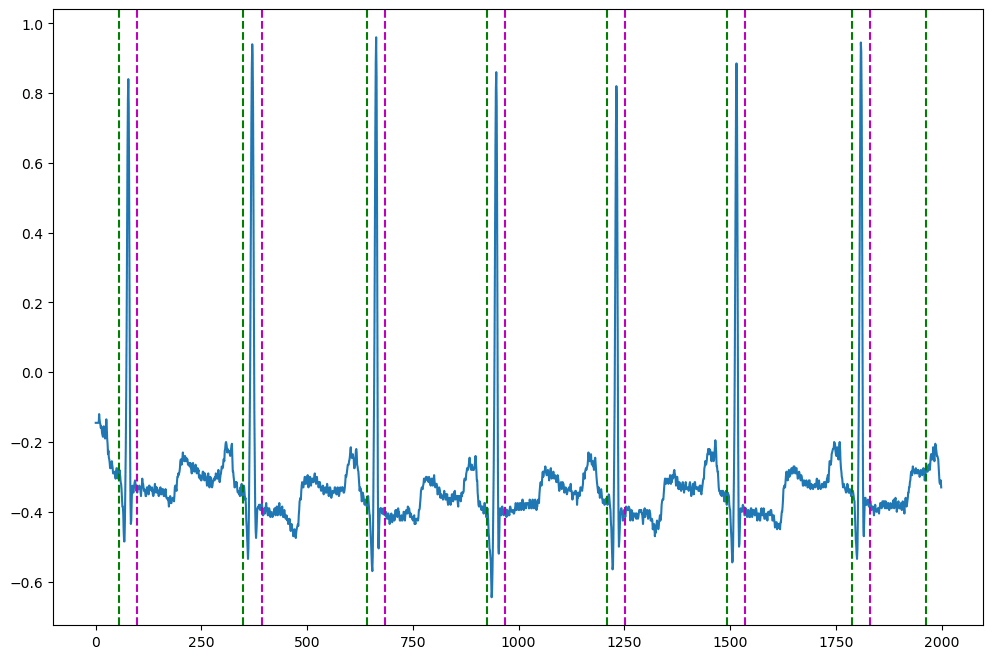

6. QRSの開始地点と終了地点の特定(たちあがり、たちさがり検出)

作成した閾値を使用して、QRS複合体の開始地点と終了地点を特定する。

これにより、各QRS複合体の範囲が明確になる

# QRSの開始地点と終了地点の特定できる閾値になる

plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.plot(smoothgrad, label='Smoothed Gradient')

plt.plot(gradthreshold, label='Gradient Threshold', linestyle='--')

plt.legend()

plt.title('Smoothed Gradient and Gradient Threshold')

plt.xlabel('Samples')

plt.ylabel('Amplitude')

plt.grid()

plt.show()

#6.立ち上がり、立ち下がり検出

qrs = smoothgrad > gradthreshold #true/falseの配列

# beg_qrs: 最初の1つの立ち上がりのインデックス

# end_qrs: 最初の1つの立ち下がりのインデックス

beg_qrs = np.where(np.logical_and(np.logical_not(qrs[0:-1]), qrs[1:]))[0]

end_qrs = np.where(np.logical_and(qrs[0:-1], np.logical_not(qrs[1:])))[0]

end_qrs = end_qrs[end_qrs > beg_qrs[0]]

#beg_qrs end_qrs 可視化

plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.plot(sig[:2000], label='ECG Signal')

for beg in beg_qrs:

if beg < 2000:

plt.axvline(x=beg, color='g', linestyle='--', label='QRS Onset' if 'QRS Onset' not in plt.gca().get_legend_handles_labels()[1] else "")

for end in end_qrs:

if end < 2000:

plt.axvline(x=end, color='m', linestyle='--', label='QRS Offset' if 'QRS Offset' not in plt.gca().get_legend_handles_labels()[1] else "")

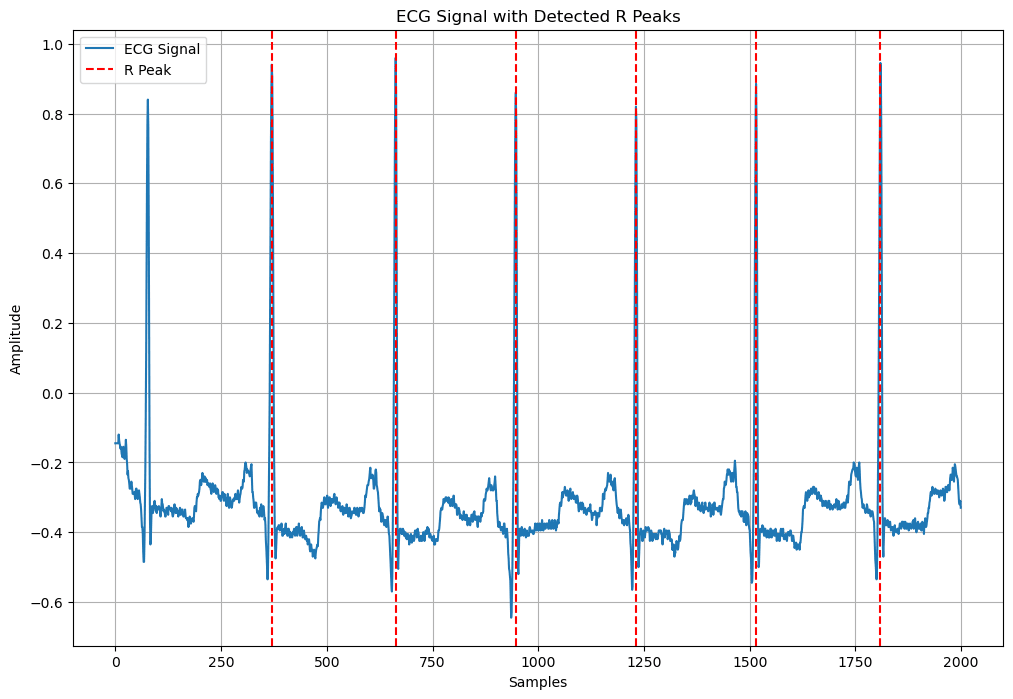

7. 不良区間の除外(短すぎるQRSのスキップ)し,各QRS内でピーク検出

最後に、各QRS複合体内でRピークを検出する。短すぎるQRS複合体は除外し、各QRS内で最も顕著なピークを特定する。

#分割した範囲ないでscipy.signal.find_peaksを使ってRピークを検出

import scipy.signal

minlenweight = 0.4

mindelay=0.3

# Identify R-peaks within QRS (ignore QRS that are too short).

num_qrs = min(beg_qrs.size, end_qrs.size)

mindelay = int(np.rint(fs * mindelay))

min_len = np.mean(end_qrs[:num_qrs] - beg_qrs[:num_qrs]) * minlenweight

peaks = [0]

for i in range(num_qrs):

beg = beg_qrs[i]

end = end_qrs[i]

len_qrs = end - beg

if len_qrs < min_len:

continue

# Find local maxima and their prominence within QRS.

data = sig[beg:end]

locmax, props = scipy.signal.find_peaks(data, prominence=(None, None))

if locmax.size > 0:

# Identify most prominent local maximum.

peak = beg + locmax[np.argmax(props["prominences"])]

#最も顕著な局所最大値を特定します。

if peak - peaks[-1] > mindelay:

peaks.append(peak)

peaks.pop(0)

# Rピーク検出結果を可視化

plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.plot(sig[:2000], label='ECG Signal')

for peak in peaks:

if peak < 2000:

plt.axvline(x=peak, color='r', linestyle='--', label='R Peak' if 'R Peak' not in plt.gca().get_legend_handles_labels()[1] else "")

plt.legend()

plt.title('ECG Signal with Detected R Peaks')

plt.xlabel('Samples')

plt.ylabel('Amplitude')

plt.grid()

plt.show()

まとめ

ルールベースの検出になる。

また、結局はscipyのfind_peaksを使っているため、上に山なR波では検出できるが、マイナス側にも谷が大きくあるR波では、R波をご検出することがある。

Discussion