Closed6

SnowflakeにおけるApache Icebergの利用

DWHとしてSnowflake + Apache Icebergを使ってみようか、ということになったのですが、

Volume, Tables, Catalog, Snowflake Open Catalogなどの概念が初見だと難しいな、と思ったので調べていきます。

従前数多のページでまとめられていますが、自分用まとめとして。

(本当はハンズオンまでやりたかったけどまずは下調べから)

アーキテクチャ概要

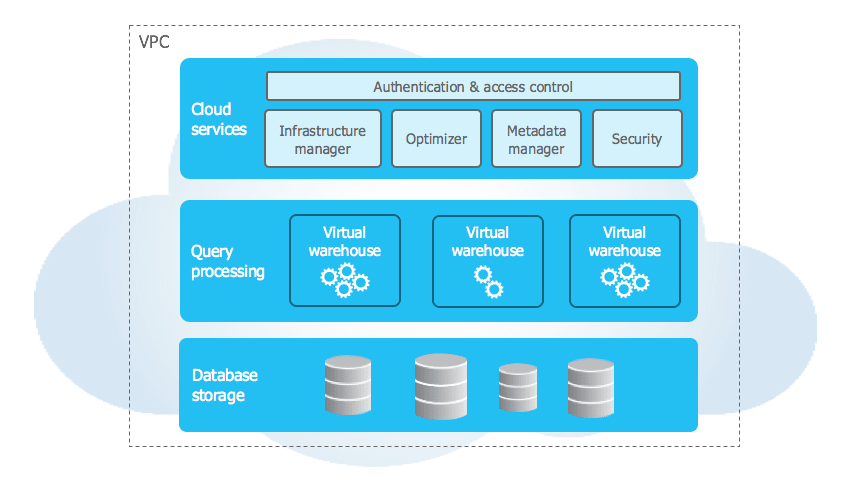

Snowflakeのユニークなアーキテクチャは、3つの重要なレイヤーで構成されています。

データベースストレージ

クエリ処理

クラウドサービス

Apache Icebergと組み合わせて使う場合にポイントとなるのは "データベースストレージ" の部分。

クエリ処理を行う Virtual warehouse やクラウドサービスはSnowflakeを共通基盤のSaaSとして使いながら、データベースストレージを「外部ボリューム」として「データを持っている人各々で別途用意できるようになる」、というのがメリット。

外部ボリューム

Snowflakeテーブルは通常、Snowflakeが管理するストレージを使用します。対照的に、Snowflakeの Apache Iceberg™ テーブルでは、外部ストレージを使用し、それを構成して維持します。

外部ボリュームは名前付きのアカウントレベルのSnowflakeオブジェクトで、SnowflakeをIcebergテーブル用の外部クラウドストレージに接続するために使用します。

- 「Snowflakeが管理するストレージ」は、Snowflakeによって提供されるデータレイク

- Snowflakeフルマネージドのカタログ・メタデータ・データ形式を使用 (= Snowflake SaaSにロックイン)

- 外部ストレージは、データオーナーが用意するデータレイク (AWS S3やAzure Storage等)

- Snowflakeは「外部ボリューム」というオブジェクトで外部ストレージを管理する

- Apache Icebergのカタログ・メタデータ形式と、Apache Parquet形式のファイル形式を使用 (= いずれもオープンソースかつデファクトのためSaaSロックイン回避を指向)

| Snowflakeストレージ | 外部ストレージ (外部ボリューム) | |

|---|---|---|

| データストレージの用意 | Snowflake | データを持っている人(データオーナー) |

| データストレージの場所 | Snowflake SaaS | 任意のパブリッククラウド(AWS, Azure, GCP) |

| カタログ形式 | Snowflake独自 | Apace Iceberg |

| メタデータ形式 | Snowflake独自 | Apace Iceberg |

| データ形式 | Snowflake独自 | Apache Parquet |

Apache Icebergにおける「カタログ」の概念

Catalog (カタログ)

- データベースのMetadata file管理 (ライフサイクル管理)

- Metadata fileに対するポインタを保持しバージョン管理を実現

Metadata file

- テーブルのスキーマ、プロパティ、データのSnapshotをManifest listとして保持

Manifest list

- SnapshotタイミングのManifest fileの一覧を保存するリスト

Manifest file

- テーブルのデータ (data files) への操作を記録するメタデータ

- テーブル状態が変更されると新たなManifestが作成される

Iceberg 外部ボリュームにおけるカタログの扱い

カタログを「誰が保持するか」の概念により分類される。

| SnowflakeをIcebergカタログとして使用 | 外部Icebergカタログを使用 | |

|---|---|---|

| イメージ |  |

|

| カタログ保持の主体 | Snowflake | 外部ストレージ (AWS等) |

| メタデータ管理の主体 | Snowflake | 外部カタログ (AWS Glue Data Catalog等) |

| Snowflakeによるカタログの読み込み | ○ | ○ |

| Snowflakeによるカタログの書き込み | ○ | × (Snowflakeから見ると外部システムのため) |

| Snowflakeとのカタログ同期 | 不要 | カタログ統合により実現 |

まとめ

以下のようなケースでは、Snowflake + Apache Iceberg (外部カタログ) が良いのかなと理解。

- Snowflakeの外にデータを管理している主体がすでに存在している

- 管理されているデータのそれぞれについて、統一的な手段で相互に参照したい

- クエリエンジンは共通のものを利用したい

今後はハンズオンなども実施していきたいところ。

このスクラップは4ヶ月前にクローズされました