うさぎでもわかる生成AIブログの価値と作り方

👇️PodCastでも聴けます

はじめに

こんにちは、うさぎです🐰

2025年現在、ブログやウェブコンテンツの世界で「生成AI」を活用した記事作成が当たり前になってきました。SNSやメディアを見ていると「AI記事ばかりでつまらない」という声もあれば、「AIと人間のコラボレーションで素晴らしいコンテンツができる」という意見もあります。

実際のところ、生成AIでブログを書くとどうなるの?品質はどうなの?倫理的な問題はないの?そもそもどうやって作るの?

この記事では、そんな疑問にお答えしつつ、生成AIを活用した質の高いブログを作る方法を、うさぎ目線でわかりやすく解説します。うさぎでもできるなら、あなたにもきっとできますよ!

生成AIブログとは何か

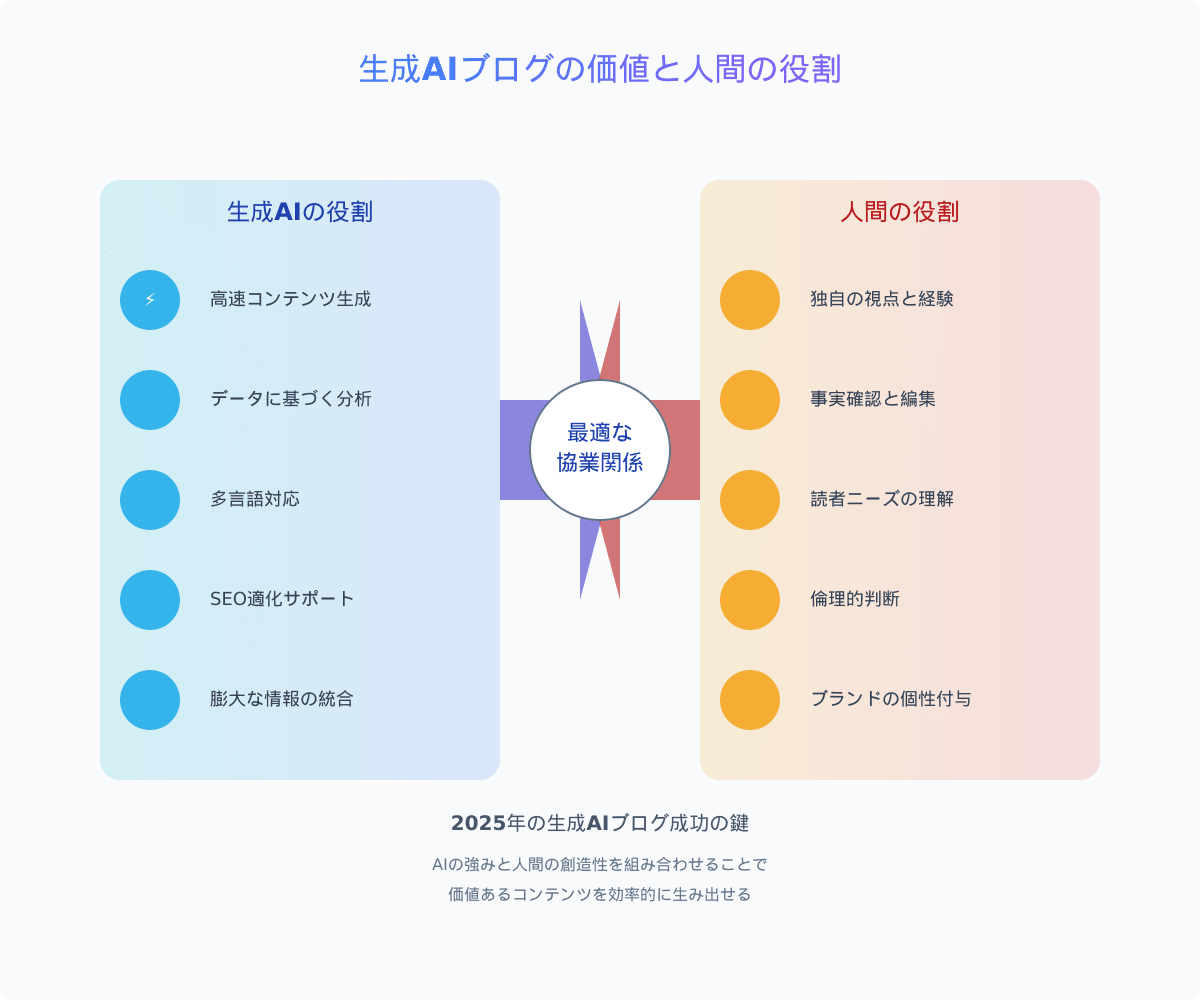

生成AIブログとは、ChatGPTやClaude、Bardなどの生成AIを活用して書かれたブログ記事のことです。2025年の現在では、単に「AIに丸投げする」スタイルから、「人間とAIの協業」によるコンテンツ作成へと進化しています。

生成AIによるコンテンツ作成の基本原理

生成AIは大量のテキストデータを学習し、その学習内容に基づいて新しいテキストを生成します。入力される「プロンプト」(指示)に応じて、文章を組み立てる仕組みです。

ユーザー: 生成AIブログの利点について3つ教えてください

AI: 生成AIブログの主な利点は以下の3つです:

1. 作成時間の短縮:AIが下書きを作成することで、1記事あたりの執筆時間を大幅に短縮できます。

2. アイデア出しの補助:トピックに関連するアイデアやアウトライン提案をAIが行うことで、ライターズブロックを克服できます。

3. 多様な視点の提供:AIは膨大な情報から多角的な見方を提示できるため、より包括的なコンテンツ作成が可能になります。

従来の人間だけによるブログ執筆と比べると、生成AIブログには次のような違いがあります:

従来のブログ執筆

- 記事構想からリサーチ、執筆まですべて人間が行う

- 人間の知識と経験に依存した内容になる

- 執筆に時間がかかる(1記事数時間〜数日)

- 人間らしい独自性や感情表現が自然に入る

生成AIブログ

- AIがリサーチや下書き作成をサポート

- 膨大なデータに基づく幅広い情報提供が可能

- 執筆時間が短縮される(1記事数分〜数時間)

- 人間らしさや独自性を意図的に加える必要がある

生成AIブログの特徴

メリット

生成AIを活用したブログ作成には、多くのメリットがあります:

-

効率性: 記事作成の時間を大幅に短縮できます。2025年4月のある調査では、生成AIを活用することで記事制作時間が平均で約70%削減されたという結果も出ています。

-

量産性: 短期間で多くの記事を生成できるため、コンテンツマーケティング戦略を強化できます。

-

多言語対応: 同じ内容を複数の言語に展開しやすく、グローバル展開の障壁を下げられます。

-

構造化されたコンテンツ: AIは論理的で整理された文章構造を得意とします。

-

SEO対策の効率化: キーワード最適化やメタデータ作成などをAIが支援できます。

デメリット

一方で、注意すべき点もあります:

-

独自性の欠如: よくあるプロンプトでは似たような記事が生成され、差別化が難しくなります。

-

事実確認の必要性: 生成AIは「もっともらしい嘘」を書くことがあり、事実確認が必須です。

-

著作権問題: 学習データに由来する表現が含まれる可能性があり、法的リスクがあります。

-

個性の欠如: 人間らしい感情や経験が表現されにくく、「AIっぽい」印象を与えることがあります。

-

最新情報への対応: AIの学習データに含まれない最新情報は反映されません。

実例紹介

ある技術ブログの執筆者は、2025年4月18日の記事で「生成AIとの共著体制」について詳しく紹介しています:

「生成AIでの執筆フローはこうなりました。1. Abstractとして章立てと箇条書きをmarkdownで執筆。2. CursorにAbstractをプロンプトとして渡す。3. Cursorとひたすら会話(たまに他の生成AIを使う)。4. 加筆・修正を行い公開。」

この例からわかるように、効果的な生成AIブログ作成は「AIに丸投げ」ではなく、「人間とAIの協業」が鍵となっています。

良質な生成AIブログの条件

2025年のGoogleの検索品質評価ガイドラインでは、「AIで生成されたコンテンツかどうか」ではなく「コンテンツの有用性と品質」を重視する方針が強化されています。では、良質な生成AIブログとはどのようなものでしょうか?

情報の正確性と価値

良質なAIブログの第一条件は「正確で価値ある情報」を提供することです。以下のポイントに注意しましょう:

- AIが生成した情報は必ず事実確認を行う

- 専門的な内容は専門家の監修を受ける

- 単なる一般論ではなく、具体的で役立つ情報を盛り込む

- ソースや引用を明記し、透明性を確保する

人間による編集・監修の重要性

AIが生成した素材をそのまま使うのではなく、人間による編集・監修が不可欠です:

- AIの「幻覚」(誤った情報)を修正する

- 論理的一貫性を確保する

- 自分の経験や知見を付加価値として加える

- 文体を統一し、自然な読み心地を実現する

ある調査によると、人間による編集を経たAIコンテンツは、ユーザーエンゲージメントが約47%高くなるという結果も出ています。

読者体験を向上させる工夫

良質なコンテンツは読者体験を第一に考えます:

- スキャナビリティ(斜め読みのしやすさ)を高める

- 具体例や事例で理解を深める

- 適切な画像・図表で視覚的に情報を補強する

- 読者の疑問に先回りして答える構成にする

- 最新情報を加えて鮮度を保つ

差別化のポイント

AIブログが増える中、差別化するためのポイントを押さえましょう:

- 独自の経験や専門知識を盛り込む

- 独特の文体やトーンで個性を出す

- 既存記事にはない切り口や視点を提供する

- 読者コミュニティとの対話を取り入れる

- 最新の事例やトレンドを反映する

この差別化こそが、2025年の生成AIブログ時代の「勝ち筋」です。うさぎはこれを「人間の付加価値」と呼んでいます🐰

生成AIブログの作り方

ここからは実践編です。生成AIブログを効果的に作成するための方法を解説します。

おすすめの生成AIツール

2025年現在、ブログ作成に役立つ主な生成AIツールには以下のようなものがあります:

- 汎用生成AI: ChatGPT-4.5, Claude 3.7 Sonnet, Bard Advanced など

-

専用AIライティングツール:

- Xaris(月額1,280円〜): チャット形式でSEO記事を自動生成

- SAKUBUN(月額9,800円〜): 100種類の生成ツールと競合調査機能付き

- PlayAI: 無料で利用可能な日本語文章作成ツール

これらのツールの特徴を押さえ、自分の予算やニーズに合ったものを選びましょう。

プロンプトエンジニアリングの基本

生成AIから良質な文章を引き出すには、適切なプロンプト(指示)が重要です。効果的なプロンプトには以下の要素が含まれるとよいでしょう:

プロンプトの3要素

要素 | 内容 | 例

① 指示(Instruction) | 何をしてほしいか | 「要約してください」「3つの利点を挙げてください」など

② コンテキスト(Context) | 前提条件や入力情報 | 「以下は契約書の全文です」「この文書を読んで判断してください」など

③ 期待出力(Output Format) | どんな形式・文体・長さか | 箇条書き、200字以内、敬体/常体 など

プロンプト例(SEOタイトル生成):

ホワイトジーンズのカテゴリーページ用に、SEOに最適化されたtitle要素を5つ生成して。

対象者はジーンズを購入する可能性がある人で、興味を引く描写的なトーンにすること。

各title要素は50文字以内で、検索結果に合わせて最適化してほしい

このように「5W1H」(What, Where, Who, When, Why, How)を明確にすることで、AIからより精度の高い回答を得られます。

編集・校正のワークフロー

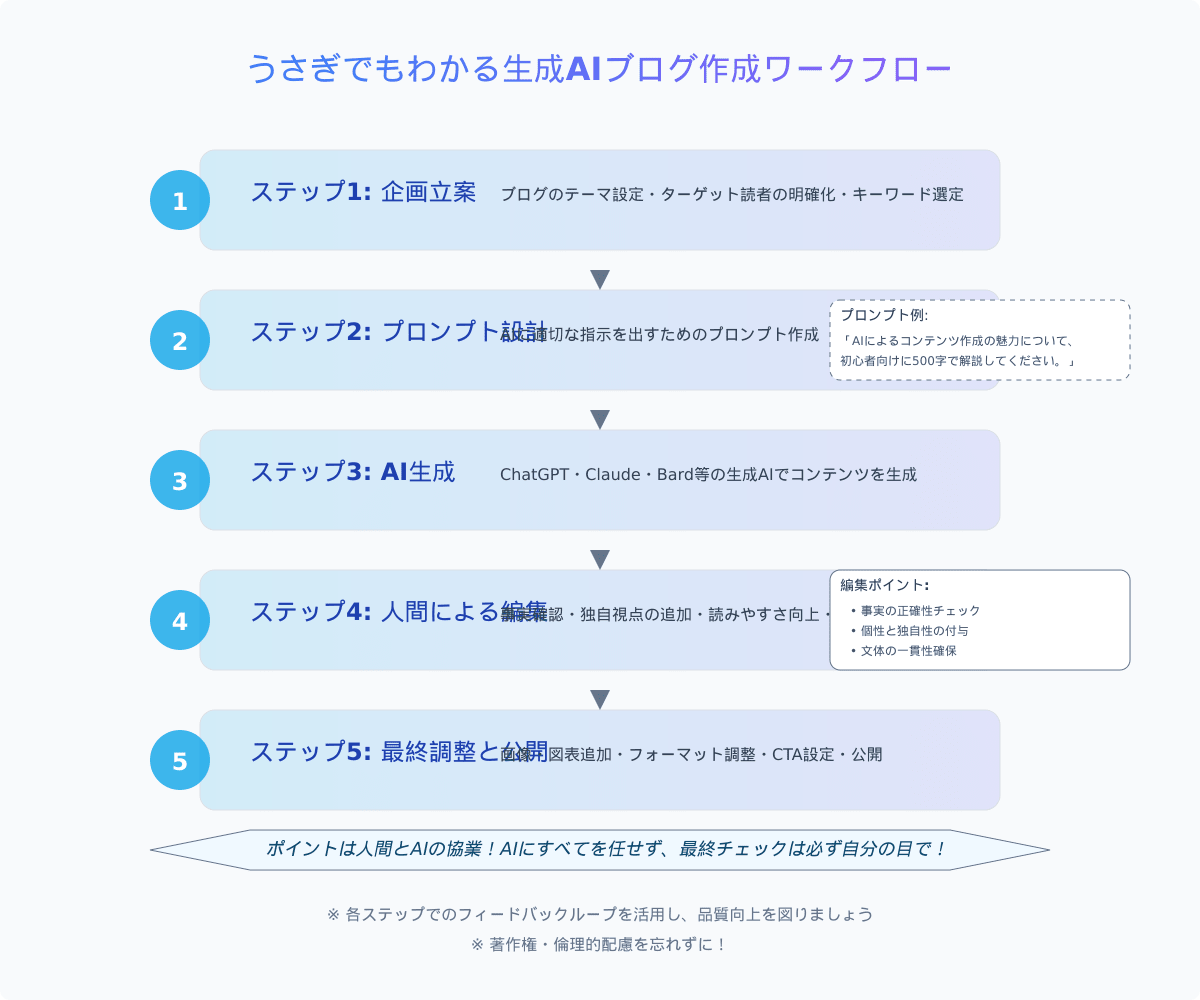

生成AIブログを作成する際の効果的なワークフローは以下のようになります:

各ステップの詳細:

- 企画立案: テーマ・キーワード・ターゲット読者を決定

- プロンプト設計: AIに適切な指示を出すためのプロンプト作成

- AI生成: 選んだツールでコンテンツを生成

- 人間による編集: 事実確認・独自視点の追加・読みやすさ向上

- 最終調整と公開: 画像追加・フォーマット調整・公開作業

特に「人間による編集」が重要です。この段階で以下のことを必ず行いましょう:

- 事実の正確性チェック(特に数字や固有名詞)

- 文章の流れや論理性の確認

- 重複する内容の削除・統合

- 自分の経験や知見の追加

- 読者にとって価値ある情報の追加

SEO対策との組み合わせ方

生成AIをSEO対策と組み合わせる際のポイントは以下の通りです:

-

キーワードリサーチ先行: まずは人間がキーワードリサーチを行い、ターゲットキーワードを特定する

-

競合分析: 上位表示されているコンテンツを分析し、AIに参考にさせる

-

E-E-A-T強化: GoogleのE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を強化するため、具体的な経験や専門知識を人間が追加する

-

構造化データの活用: AIに構造化データを生成させ、リッチスニペットの獲得を目指す

-

内部リンク最適化: 同一サイト内の関連記事へのリンクを適切に配置する

SEOツールとAIを併用することで、より効果的な対策が可能になります。

実践例:生成AIブログ作成のステップバイステップ

具体的な実践例として、「プログラミング初心者向けのPython入門」というブログ記事を作る場合のステップを見ていきましょう。

記事企画の立て方

まず、記事の企画を立てます:

- メインキーワード: 「Python 入門 初心者」

- ターゲット読者: プログラミング初心者で、これからPythonを学び始める人

- 記事の目的: 初心者がPythonを始めるためのハードルを下げ、基本的な知識と実践方法を提供する

- 差別化ポイント: 実際の初心者が躓きやすいポイントを経験者視点で解説する

プロンプト例と解説

この企画に基づいて、以下のようなプロンプトを作成します:

以下の条件でPython入門記事を書いてください:

【対象読者】

- プログラミング初心者、特にPythonを始めたい人

【記事構成】

- 導入:なぜPythonが初心者に適しているか

- セクション1:Pythonのインストール方法(Windows/Mac/Linux)

- セクション2:基本的な文法(変数、データ型、条件分岐、ループ)

- セクション3:簡単なプログラム例(Hello Worldから簡単な計算機まで)

- セクション4:次のステップ(おすすめの学習リソースや発展的なトピック)

- まとめ

【トーン】

- 親しみやすく、専門用語をできるだけ避ける

- 初心者の不安や疑問に寄り添う口調

- 各セクションの冒頭で「なぜこれが必要か」を説明する

【長さ】

- 全体で2500〜3000字程度

【その他】

- コードサンプルはMarkdownの```python ```形式で記載

- 各セクションに小見出しを入れる

- 躓きやすいポイントには注意書きを入れる

このプロンプトは「何を(What)」「誰に向けて(Who)」「どのように(How)」を明確にしており、AIが適切な記事を生成しやすくなっています。

人間による追加編集のポイント

AIが生成した原稿に対して、人間が以下のポイントで追加編集を行います:

-

実体験の追加: 「私がPythonを学び始めた時に最も苦労したのは...」など、実際の経験を追加

-

最新情報の反映: 「2025年5月現在、最新のPythonバージョンは3.12で...」など、AIの知識カットオフ以降の情報を追加

-

具体的な事例: 「私の生徒がこのコードで必ず間違えるのは...」など、リアルな事例を追加

-

リンク・参考資料: 公式ドキュメントや役立つツールへのリンクを追加

-

読者への問いかけ: 「あなたはどんなプロジェクトに興味がありますか?」など、読者の参加を促す要素を追加

画像・図表の追加方法

生成AIが作成したテキストに、以下のような視覚要素を追加することで、記事の価値と読みやすさが向上します:

- スクリーンショット: インストール手順やIDEの画面など

- フローチャート: プログラムの実行フローや学習ステップの図解

- コード結果: サンプルコードの実行結果の画像

- インフォグラフィック: Pythonの特徴や用途を視覚的に表現

- アイキャッチ画像: 記事のテーマを表現する魅力的な画像

これらの視覚要素を追加することで、テキストだけでは伝わりにくい情報も効果的に伝えられます。

生成AIブログの倫理と法的側面

生成AIでブログを作成する際には、倫理的・法的な側面にも注意が必要です。

著作権の考え方

2025年現在、AI生成コンテンツの著作権に関しては以下のような見解が一般的です:

- AIが完全自動生成した作品には著作権が認められない傾向(複数の裁判所の判例)

- 人間が創造的に関与・編集した場合は、その部分に著作権が発生する可能性がある

- AIが学習データから「模倣」した表現には著作権侵害のリスクがある

このため、AIが生成した内容をそのまま使うのではなく、人間が創造的に編集・加工することが重要です。

透明性と開示の重要性

読者との信頼関係を築くためには、AIを活用している事実を適切に開示することが重要です:

- 記事中でAIの活用について言及する

- 「AI支援により作成」などのディスクレーマーを付ける

- 人間の編集者・監修者を明記する

2025年のウェブ利用者は、AIコンテンツに対する理解が深まっており、透明性のある運用が信頼獲得につながります。

今後の規制動向

AI生成コンテンツに関する規制は各国で検討が進んでいます:

- EU:AIコンテンツの明示的なラベル付けを求める法規制が検討中

- 日本:AIコンテンツのガイドライン策定が進行中

- 米国:FTCがAI生成コンテンツに関する監視を強化

これらの動向を注視し、コンプライアンスを確保しながらコンテンツ作成を行うことが大切です。

今後の展望

生成AIブログは今後どのように進化していくのでしょうか?

生成AIブログの進化の方向性

近い将来、以下のような進化が予想されます:

-

AIと人間の役割の明確化: AIがリサーチと下書きを担当し、人間が編集と差別化を担当するという分担がより明確になる

-

専門領域特化型AI: 特定の業界や専門分野に特化したAIモデルが登場し、より専門的なコンテンツ作成が容易になる

-

インタラクティブコンテンツ統合: AIが読者の反応に基づいてリアルタイムでコンテンツをカスタマイズする機能の普及

-

マルチモーダル統合: テキスト・画像・音声・動画を統合的に生成するAIの活用が一般化

人間のライターとの共存の形

AIの進化に伴い、人間のライターの役割も変化していきます:

- キュレーター的役割: 膨大なAI生成コンテンツから価値あるものを選別・編集する役割

- プロンプトスペシャリスト: AIから最適な出力を引き出すプロンプト設計の専門家

- 経験と感情の提供者: 人間にしか語れない経験や感情を付加価値として提供する役割

- 最終判断者: AIの出力の質と適切性を判断する最終的な責任者

読者のリテラシー向上の必要性

AIコンテンツが増える中、読者側のメディアリテラシーも重要になります:

- 情報源の信頼性を確認する習慣

- 複数の情報源を比較検証する能力

- AIと人間の文体の違いを識別する感覚

- コンテンツの背景にある意図を読み解く批判的思考力

こうしたリテラシーの向上を支援するコンテンツも、価値ある貢献となるでしょう。

まとめ

生成AIブログは、単なる「楽をする手段」ではなく、人間の創造性とAIの処理能力を組み合わせた新しいコンテンツ作成の形です。以下のポイントを押さえることで、生成AIブログの価値を最大化できます:

- 人間×AIの協業が鍵: AIに任せるだけでなく、人間の創造性と経験を加えることが重要

- プロンプト設計の質が結果を左右: 明確で詳細なプロンプトで、より質の高い出力を得られる

- 編集プロセスを軽視しない: AI生成後の人間による編集・監修が品質を大きく向上させる

- 差別化と付加価値の追求: 競合との差別化ポイントを意識的に組み込む

- 倫理と透明性を確保: 著作権や透明性に配慮したコンテンツ作成を心がける

🐰 うさぎからのアドバイス:

「AIはあくまでツール、主役はあなた自身です。AIの力を借りつつ、あなたにしか語れない視点や経験を大切にしてくださいね。それが読者に本当に価値ある情報を届ける近道です!」

これからの時代、生成AIと人間が協力し合うことで、より豊かなコンテンツ生態系が生まれることを期待しています。あなたもぜひ、生成AIブログの世界を探検してみてください!

Discussion