うさぎでもわかる個人特許出願ガイド:手続きから費用まで完全解説

うさぎでもわかる個人で日本の特許を出願する方法と費用の完全ガイド

はじめに

「特許を取得したいけど、難しそう...」「個人で特許出願なんてできるの?」と思っている方、安心してください。特許出願は弁理士や特許事務所だけでなく、個人でも行うことができます。

この記事では、個人で特許を出願する方法から費用、注意点までを、うさぎでもわかるように解説します。アイデアを守るための第一歩として、特許出願のプロセスを理解し、個人でも挑戦できるようになりましょう。

難しそうな特許制度も、一歩ずつ進めば、うさぎさんでも理解できるんです!🐰

特許制度の基本

特許とは何か

特許とは、新しい発明に対して一定期間、独占的に実施する権利を与える制度です。日本の特許制度では、発明を公表する代わりに、特許権者がその発明を20年間専有できる権利を得ることができます。

特許を取得すると、権利者の許可なく発明を使用・製造・販売することを禁止できるため、自分のアイデアを保護することができます。

特許を取得するメリット

特許を取得することで得られる主なメリットは以下の通りです:

- 独占的な権利の獲得: 20年間、他者があなたの発明を無断で使用することを防げます

- ライセンス収入: 特許技術を他社にライセンス供与することで収入を得られます

- 市場での優位性: 競合他社と差別化できる独自技術として活用できます

- 企業価値の向上: 特許ポートフォリオは企業の資産価値を高めます

- 交渉材料: クロスライセンスなど、他社との交渉材料になります

特許の保護対象と要件

日本で特許として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります:

- 産業上利用可能性: 産業として利用できること

- 新規性: 出願前に公知でないこと

- 進歩性: 当業者が容易に発明できるレベルではないこと

- 先願主義: 同じ発明なら先に出願した人に権利が与えられる

特許の対象となる「発明」は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものと定義されています。単なるアイデアや発見、自然法則そのもの、芸術的創作などは特許の対象外です。

特許うさぎ「自分のアイデアが特許になるかは、この要件を満たすかどうかがポイントだね!」

個人出願のプロセス概要

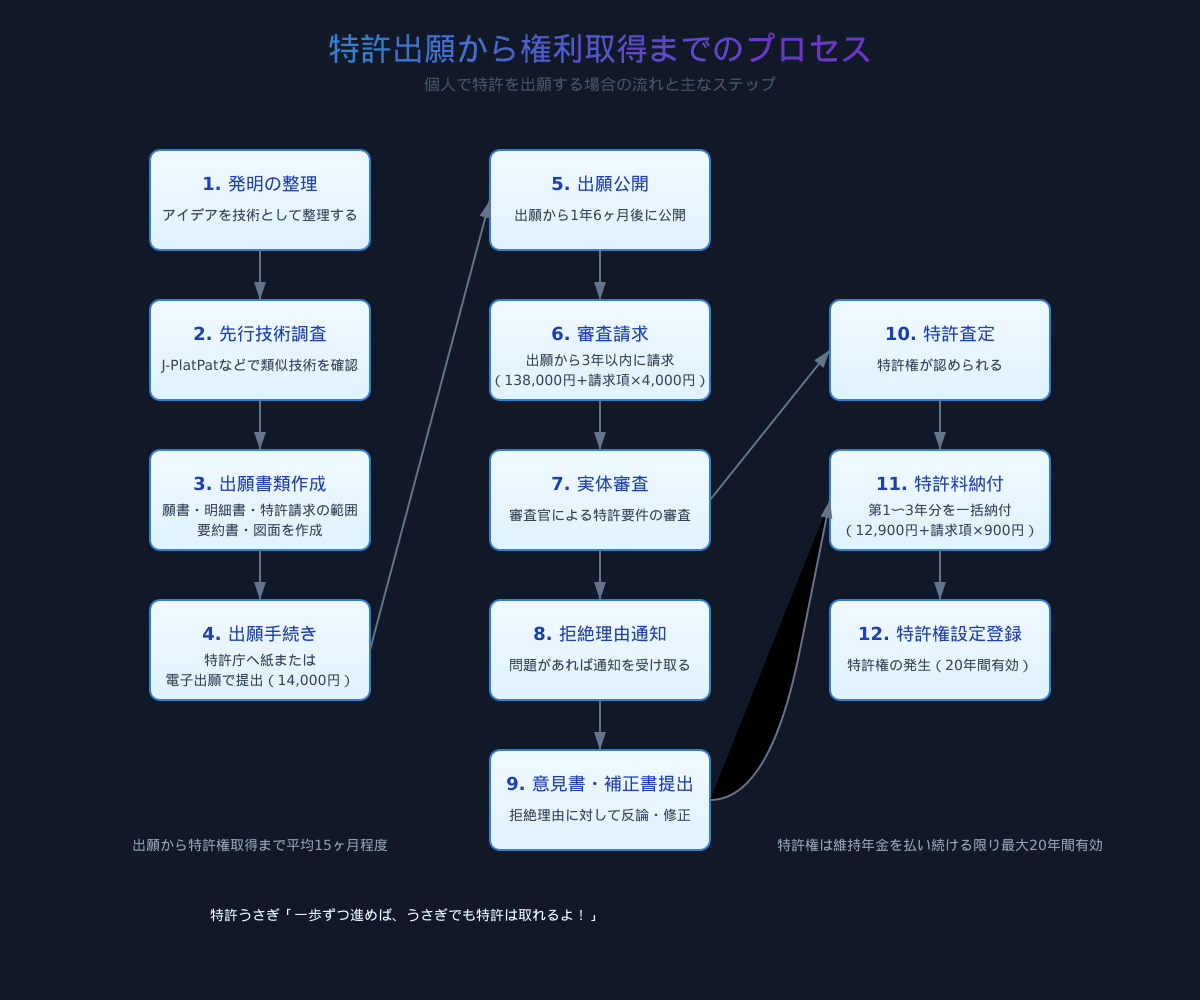

個人で特許を出願する全体的な流れは次のようになります:

- 発明の整理: アイデアを整理し、技術内容を明確化

- 先行技術調査: 似た技術が既に特許出願されていないか確認

- 出願書類の作成: 願書、明細書、特許請求の範囲などの書類作成

- 出願手続き: 特許庁への提出(紙または電子出願)

- 出願審査請求: 出願から3年以内に審査請求

- 審査対応: 拒絶理由通知への対応

- 特許査定・登録: 特許権の取得

これらのステップを一つずつ進めていくことで、特許権を取得することができます。次のセクションからは、それぞれの段階について詳しく説明していきます。

特許うさぎ「一歩ずつ進めば、うさぎでも特許は取れるんだね!」

特許出願に必要な書類

特許出願には以下の書類が必要です:

願書(特許願)

願書は出願の基本情報を記載する書類です。以下の内容を含みます:

- 発明の名称

- 出願人の氏名・住所

- 発明者の氏名・住所

- 代理人がいる場合はその情報

明細書

明細書は発明の技術的内容を詳細に説明する書類です。次の項目で構成されます:

- 発明の名称

- 技術分野

- 背景技術

- 発明が解決しようとする課題

- 課題を解決するための手段

- 発明の効果

- 発明を実施するための形態(実施例)

- 産業上の利用可能性

特許請求の範囲

特許請求の範囲は、特許として保護を求める発明の範囲を定義する最も重要な部分です。権利範囲を明確に定義し、新規性・進歩性がある部分を適切に表現する必要があります。

要約書

要約書は発明の概要を簡潔に記載するもので、技術内容の把握に役立ちます。

図面

図面は発明の理解を助けるための視覚資料です。必須ではありませんが、技術内容を説明するために多くの場合で添付されます。

特許うさぎ「特許請求の範囲は権利の範囲を決める大事な部分だから、ここはじっくり考えるのがポイントだよ!」

特許出願の費用

個人で特許を出願する場合の費用は、以下のように段階的に発生します:

出願料

特許庁に支払う基本的な出願料は14,000円(非課税)です。紙出願の場合は電子化手数料も必要です(1,200円+700円×書面のページ数)。

審査請求料

特許出願後、実質的な審査を受けるためには審査請求が必要です。審査請求料は以下の通りです:

- 基本料金:138,000円(非課税)

- 加算料金:請求項の数 × 4,000円

特許料(年金)

特許査定後、権利を取得・維持するために特許料を納付します:

- 第1年~第3年分:(4,300円 + 請求項の数 × 300円)× 3年分

- 第4年~第6年分:年間(10,300円 + 請求項の数 × 800円)

- 第7年~第9年分:年間(24,800円 + 請求項の数 × 1,900円)

- 第10年~第20年分:年間(59,400円 + 請求項の数 × 4,600円)

その他の費用

- 補正書等の提出:無料~数千円

- 拒絶査定不服審判請求料:49,500円 + 請求項の数 × 5,500円

減免制度

個人出願の場合、所得税が課税されていない場合は審査請求料と特許料(第1~10年分)が半額に減免されます。

特許うさぎ「費用は大変だけど、減免制度を利用すれば少しは安くなるよ!」

電子出願システムの利用方法

電子出願の方が紙出願よりも手数料が安くなるため、可能であれば電子出願をおすすめします。

電子出願ソフトの入手方法

- 特許庁の「電子出願ソフトサポートサイト」にアクセス

- インターネット出願ソフトをダウンロード

- パソコンにインストール

電子証明書の取得方法

個人の場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の公的個人認証サービスの電子証明書を利用できます。マイナンバーカードに電子証明書が格納されていない場合は、お住まいの市区町村窓口で発行手続きが必要です。

電子出願の手順

- ICカードリーダライタと公的個人認証サービスの利用者クライアントソフトを準備

- マイナンバーカードをICカードリーダライタにセット

- インターネット出願ソフトを起動

- 申請人利用登録を行い、識別番号と電子証明書の組み合わせを特許庁に登録

- HTML形式で出願書類を作成

- 作成した書類を送信

特許うさぎ「電子出願は少し準備が大変だけど、一度設定してしまえば便利だよ!」

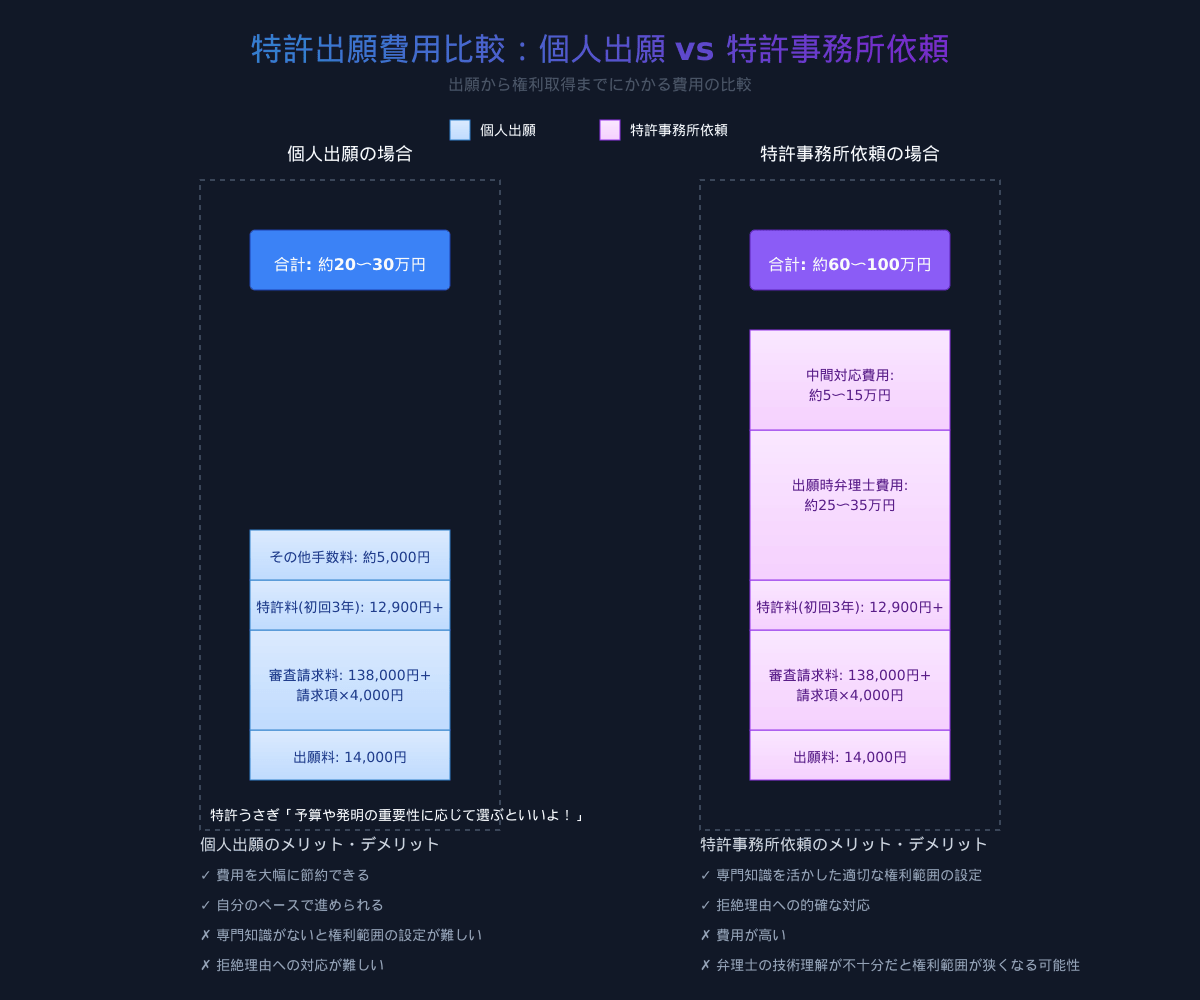

特許事務所に依頼する場合との比較

個人出願のメリットとデメリット

メリット:

- 費用を大幅に節約できる(弁理士費用がかからない)

- 自分のペースで進められる

- 技術内容を自分でしっかり整理できる

デメリット:

- 専門知識がないと適切な権利範囲の設定が難しい

- 拒絶理由への対応が難しい

- 時間と労力がかかる

- 手続きのミスで権利を失うリスクがある

特許事務所に依頼するメリットとデメリット

メリット:

- 専門知識を活かした適切な権利範囲の設定

- 拒絶理由への的確な対応

- 時間と労力の節約

- 手続きミスのリスク低減

- 戦略的なアドバイスが得られる

デメリット:

- 費用がかかる(出願時25~35万円程度、その後も費用発生)

- 弁理士の技術理解が不十分だと権利範囲が狭くなるリスク

コスト比較

個人出願の場合:

- 特許庁費用のみ:出願から登録まで約20~30万円

特許事務所依頼の場合:

- 特許庁費用 + 弁理士費用:出願から登録まで約60~100万円

特許うさぎ「お金に余裕があれば専門家に頼むのが安心だけど、予算が限られてるなら自分でチャレンジするのもアリだね!」

特許出願後のプロセス

特許出願後は以下のようなプロセスが待っています:

方式審査

出願後すぐに行われる形式的な審査です。必要事項が記載されているか、書類に不備がないかをチェックします。

出願公開

出願から1年6ヶ月後に、出願内容が「特許公開公報」として公開されます。これにより、特許出願した内容は公知の技術となります。

審査請求

出願から3年以内に審査請求をしないと、出願は取り下げたものとみなされます。審査請求をすると、特許庁の審査官による実体審査が始まります。

実体審査

審査官が特許要件(新規性、進歩性など)を満たしているか審査します。平均して審査請求から10ヶ月程度で最初の審査結果が通知されます。

拒絶対応

審査の結果、拒絶理由が通知された場合は、意見書・補正書を提出して対応します。拒絶理由が解消されれば特許査定、解消されなければ拒絶査定となります。

特許査定と登録

拒絶理由がなかった場合や、拒絶理由が解消された場合は特許査定となります。特許料を納付すると特許権が設定登録され、特許証が発行されます。

特許うさぎ「拒絶理由が来ても、きちんと対応すれば特許になる可能性はあるから、あきらめないことが大切だよ!」

個人出願の注意点・コツ

よくある失敗と対策

- 権利範囲が狭すぎる: 発明の本質を見極め、適切な権利範囲を設定する

- 先行技術調査が不十分: 出願前に十分な調査を行う

- 明細書の記載不足: 発明の実施に必要な情報を漏れなく記載する

- 期限管理ミス: 審査請求期限など、重要な期限を管理する

効果的な明細書作成のコツ

- 発明の技術的効果を明確に説明する

- 複数の実施例を記載して権利範囲をサポートする

- 図面を活用して理解しやすく説明する

- 将来の改良も含めた記載を心がける

先行技術調査の重要性

特許出願前に、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)などを使って先行技術調査を行うことが重要です。同じ技術が既に出願されていれば、特許は取得できません。

情報収集のリソース

- 特許庁ウェブサイト

- 知財総合支援窓口

- J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)

- 特許庁の電子出願ソフトサポートサイト

特許うさぎ「先行技術調査は大変だけど、ここをしっかりやっておくと後々の無駄がなくなるから頑張ろう!」

まとめ

個人で特許出願することは決して不可能ではありません。適切な知識と準備があれば、自分のアイデアを特許として権利化することができます。

しかし、特許の取得は単に出願するだけでなく、その後の審査過程や権利維持まで考慮する必要があります。予算や技術の重要性、時間的制約などを考慮して、個人出願か特許事務所への依頼かを選択しましょう。

特に重要な技術や、将来的に大きな収益が見込める発明の場合は、専門家である弁理士に相談することをおすすめします。

特許うさぎ「特許出願は大変だけど、自分のアイデアを守るための大切な一歩。うさぎでもわかるようになったら、あなたにもきっとできるはず!」

Discussion