はじめに

tight-bindingモデルは、下図のように、「固体は多数の原子核と電子が周期的に配列している」「電子はほぼ原子核の近くに局在しており(原子核に束縛されており)、固体を構成する原子(または分子)が孤立している場合と近い状態にある」という状況を想定したモデルです。

※紫の丸が原子核(分子)、黄色の丸が電子、赤い波線が相互作用のイメージで書いています。細かいツッコミは許してください。

したがってその出発点としてまず、孤立した一原子(原子核+電子)中の、電子の振る舞いについて理解することが重要です。

一つの原子核+一つの電子すなわち「水素様原子」の電子の状態は厳密に求めることができますが、電子が二つ以上(多電子系)になると近似が必要となり、また、多電子系特有の考え方が必要になってきます。

以下では、そもそも電子の振る舞いを記述するのに必要な量子力学の考え方(シュレディンガー方程式)から出発し、固体構成要素となる1原子中の1電子の振る舞いについて簡単にまとめます。

シュレディンガー方程式

本稿で主に扱う電子や、ちらっと出てくる原子核(陽子と中性子)、光(光子)等ミクロな粒子の振る舞いは、以下のようなシュレディンガー方程式によって記述される。

i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi\left( {\boldsymbol r}, t\right)

= \hat{H}\left( \hat{\boldsymbol{r}},\hat{\boldsymbol{p}} \right) \psi\left( \boldsymbol{r} ,t\right)

ここで\hat{H}\left( \hat{\boldsymbol{r}},\hat{\boldsymbol{p}} \right)は系のハミルトニアンに対して、\hat{\boldsymbol{r}} \rightarrow \boldsymbol{r},\hat{\boldsymbol{p}} \rightarrow -i\hbar \nablaと置き換えたもので、\psi\left( \boldsymbol{r} ,t\right)に対して作用します。

\psi\left( \boldsymbol{r} ,t\right)は波動関数と呼ばれ、絶対値の二乗\left|\psi\left( \boldsymbol{r} ,t\right)\right|^2が、「時刻t, 位置\boldsymbol rで粒子が観測される確率」(正確には確率密度)に対応しています。今のところは\psi\left( \boldsymbol{r} ,t\right)は一粒子だけ考えることにして、対応してハミルトニアン演算子\hat{H}も一粒子のハミルトニアンとします。(本稿では一粒子に作用する演算子を\hat{H}のように斜体にハットをつけた文字で表し、多粒子の演算子を\mathcal{H}のように筆記体で表すことにします)

時間によって変化しない状態を求める場合は\psi\left( \boldsymbol{r} ,t\right) = \varphi\left( \boldsymbol{r} \right)e^{-i\omega t}と置いてシュレディンガー方程式に代入し、

i\hbar \varphi(r) (-i\omega) e^{-i\omega t} = e^{-i\omega t}\hat{H}\varphi(r) \\

\Rightarrow \hbar \omega = \hat{H}\varphi(r) (両辺をe^{-i\omega t}で割った)

ここで\hbar \omega はドブロイの関係式より、物質のエネルギーと解釈できるので、これを\epsilonと置いて「時間に依存しないシュレディンガー方程式」

\hat{H}\varphi\left( \boldsymbol{r} \right) = \epsilon \varphi\left( \boldsymbol{r} \right)

にたどり着きます。これは演算子\hat{H}の固有値方程式となっており、\hat{H}の固有関数を求めることにより、ハミルトニアンによって設定された状況に対して実現する、粒子の(時間変化しない確率密度の)分布関数(固有状態)とその際の粒子の持つエネルギー(固有エネルギー)を得ることができます。

以下では基本的に時間変化しない解を考えることにして、上記「時間に依存しないシュレディンガー方程式」を単に「シュレディンガー方程式と書きます。

水素原子中の電子のハミルトニアンと波動関数

先述の通り固体は、無数の原子が集まった状態と考えられ、ハミルトニアン(系の全エネルギー)は

(各電子の運動エネルギー)+ (各原子核の運動エネルギー)+(電子と原子核の間の(引力)相互作用ポテンシャル)+(原子核間の(斥力)相互作用ポテンシャル)+(電子間の相互作用ポテンシャル)+(その他細かい効果)

のような要素で構成されるはずです。それら全てを取り扱うのは辛すぎるので様々な近似をしていくことになるのですが、まずは最も簡単なパターンとして原子核1個に束縛された電子1個の組み合わせ、すなわち水素原子(水素様原子)のシュレディンガー方程式を考えます。これは近似無しで解くことができて、固体=多電子・多原子の状態を考えていくための出発点となります。

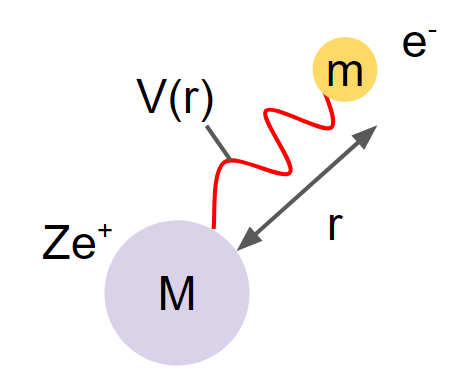

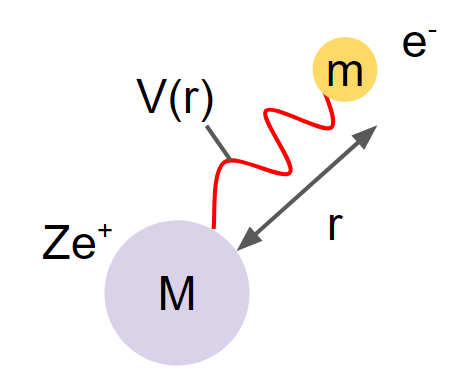

イメージ図は以下の感じです。

固体(結晶)と、一般的に気体である水素原子がつながっているのが個人的にはとても面白く感じ、また物理学の普遍性を実感できて感慨深く感じるポイントです。確かに高校の授業や、様々な一般書で「物質は様々な元素からできており、元素は原子核と電子からできている」というような知識は標語的に知ってはいるのですが、改めて考えるとこんなに小さな違いから物質の多様性が生まれていることに驚かされます。

さて、話を戻して、原子核の電荷をZe(水素原子の場合はZ=1)と電子間のクーロン相互作用が電子の位置を\boldsymbol{r}, 原子核の座標を\boldsymbol{R}として、

V({\boldsymbol r})=-\frac{Ze^2}{4\pi \epsilon_0 \left|{\boldsymbol r - R}\right|}

原子核と電子の相対座標を考え、相対座標の運動のみを考えるとポテンシャルが\boldsymbol{r}の絶対値r\geq 0)のみの関数となることを踏まえて、シュレディンガー方程式は

\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 -\frac{Ze}{4\pi\epsilon _0r} \right) \varphi(\boldsymbol{r}) =\epsilon \varphi (\boldsymbol{r} )

となります。ここで質量mは正確には換算質量

\mu =\frac{mM}{m+M}なのですが、電子の質量は原子核の数千分の一程度なので実質電子の質量となります。(静止した原子核の周りを電子が運動している描像になります)

水素様原子中の電子の固有状態

この微分方程式は解析的に解けます。解法をちゃんと追うのも重要だとは思うのですが、まずは電荷Zeの原子核に束縛された電子(\simeq水素様原子中の電子)の性質を掴めるようになることを目標にします。

具体的な計算はおいおい別ページにまとめていこうと思いますが、ここでは計算の概要や解の性質については引用を駆使しつつ、特に過去の私のような人が引っかかりそうな点についてまとめようと思います。

最終的にTight-binding近似を理解するにあたり必要なことは1原子核に束縛された電子の状態に関して、「解の大まかな形をイメージできる」「1s軌道とか2p_z軌道とかいう表現の大まかな意味を知る」「固有エネルギーが等しい状態がセットで存在している」ことで、各単語が呪文のように感じず、なんとなく背景の論理展開を理解できていればOKです。

まずシュレディンガー方程式は極座標表示(x,y,z)\rightarrow (r,\theta ,\phi )に書き換えて変数分離をして、それぞれrの関数R(r)、\thetaの関数\Theta(\theta )、\phiの関数\Phi (\phi )の3つの方程式になります。

-\frac{\hbar^2}{2m} \left(

\frac{d ^2R}{d r^2} + \frac{2}{r}\frac{d R}{d r}

-\frac{\lambda }{r^2} R

\right)

-

\frac{Ze}{4\pi\epsilon _0r}R = \epsilon R,\\

\frac{1}{\sin\theta } \frac{d}{d\theta } \left( \sin\theta \frac{d\Theta }{d\theta } \right) + \left( \lambda - \frac{m^2}{\sin^2\theta } \right) \Theta =0,\\

\frac{d^2\Phi }{d\phi ^2} + m^2\Phi =0.

まずここで早速(にして最大の)呪文が登場します。一旦以下の数十行の呪文の羅列を心を無にして読んでください。「具体的な解」セクションまで読み飛ばしてもらっても問題ないです。

とりあえず先に伝えておくと「陪多項式」とか言ってるのはわけわからない関数ではなく、ただの多項式(級数)です。(「陪多項式」の「陪」は、「関連した~」位の意味らしく、例えば「ルジャンドルの陪多項式」は「「ルジャンドルの多項式」という名前の付いた多項式に関連した多項式」というような気持のようです。正直この名前だけで心が折れそうなので個人的には「ルジャンドルの便利な多項式その②」位の親しみやすい名前にしてほしいと思います。)

これらの各微分方程式の解として、固有関数は3つのラベル(量子数)n, l, mにより指定される動径r部分の関数R_{nl}(r)、角度\theta部分の関数P_l^m(\theta )(に規格直交化の係数がかかったもの)、角度\phi部分の関数\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi} (この微分方程式だけは簡単でオアシスのようですね)の積で表され、ラベルn,l,mの間には以下の関係があります。

n=1,2,3\cdots,\\

l: 0または正の整数, かつ \>\>\>\> l+1\leq n\\

m: 整数、かつ\>\>\>\> |m|<l

R_{nl}(r)は「ラゲールの陪多項式」、\Theta (\theta )が「ルジャンドルの陪多項式」、\Theta \Phiを合わせたY_l^m(\theta ,\phi )が「球面調和関数」と呼ばれる関数で表されます。球面調和関数の一般項は

Y_l^m(\theta ,\phi )=

(-1)^{\frac{|m|+m}{2} }

\left[

\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}

\right]^{1/2}P_l^m(\cos\theta )e^{im\phi },\\

P_l^m(\omega ) = (1-\omega ^2)^{|m|/2}\frac{d^{|m|}}{d\omega^{|m|}} P_l(\omega ),\\

P_l(\omega ) = \frac{1}{2^ll!}\frac{d^l}{d\omega ^l} \left( \omega ^2 -1 \right) ^l

と書かれます。動径関数の一般項は、ちょっとややこしすぎて全然理解できていないのでまたいずれ書きます。

また固有エネルギー\varepsilon _nは

\varepsilon _n = -\frac{Z^2me^4}{(4\pi\epsilon_0 )^22\hbar^2} \frac{1}{n^2} , \>\>\>\> n=1,2,\cdots

となります。あるnを選ぶと、その値に対してlがl=0,1,\cdots n-1のn個あり、かつそれぞれのlに対してmがm=-l, -(l-1)\cdots ,0,\cdots lの2l+1個あるので、合計\sum_{k=0}^{n-1}(2k+1)=n^2個のエネルギーが等しい(縮退した)状態が存在することになります。

この事情はポテンシャルエネルギーがクーロンエネルギーの形をしていることによる特殊なもので、ポテンシャルがクーロンエネルギーからずれる場合はエネルギーがlにも依存するようになります。(とはいえずれが小さい場合は大体同じ程度のエネルギーにとどまると考えられます。この性質はTight-binding近似を考える際に出てきますので、そこでまた思い出していただければと思います。)

ひとまず呪文は終わりですが、ここでいったん落ち着いてほしい。

多分これだけを見ても意味が分からないと思います。「ただの多項式です」とは何だったのか。ただ上の式は一般項をスッキリ書くためにクソややこしくなっているだけなので落ち着いていただきたい。R部分は少し条件がややこしいのでY_l^mで解説していくと、少しは呪文が算数に感じられるはずだと思います。解法は後で述べることにして、まず一般解のわけわからないやたら微分しまくる式について「ただの多項式」だと認識していけるよう紐解いていくことにします。

まずY_l^mの(-1)^{\frac{|m|+m}{2} } \left[\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!} \right]^{1/2}の部分はただの定数です。

またe^{im\phi }は微分方程式\frac{d^2\Phi }{d\phi ^2} + m^2\Phi =0の解でありY_l^m=\Theta \Phiの\Phi部分に他ならない。というわけで残るはP_l^m(\cos\theta )部分なわけですが、これもl-|m|次の多項式を何やら微分しまくって一般項で表しているだけで、主要な部分のみとりだすと、まず二項定理で展開して

(\omega ^2-1)^l = \omega ^{2l} + {}_l{\rm C}_{l-1}\omega ^{2l-2}(-1) + {}_l{\rm C}_{l-2}\omega ^{2l-4}(-1)^2 + \cdots

を、

でl回微分して、第一項は(lの項)\times \omega ^{2l-l}、第二項は(lの項)\times\omega ^{2l-1-l}\cdotsで、\omega ^{2l-l-l}の項以降は微分でゼロになる。というわけで最初のl回微分で「lの項」とした部分をa_i(l)とおくと

a_1\omega ^l + a_2\omega ^{l-1} + \cdots a_l\omega ^0

というただの\omegaのl+1項からなる多項式になるわけで、

その後

\frac{d^{|m|}}{d\omega^{|m|}}

で|m|回微分すると\omegaの係数が|m|未満の項が無くなり最終的にl+1-|m|項の\omega^{l-|m|},\omega ^{l-1-|m|}\cdotsの多項式に(1-\omega ^2)^{|m|/2}掛けた関数になる、という構造になっておりまして、そう考えるとそこまでややこしい関数じゃないように思えてくるのではないでしょうか。

また、lとmの関係についても多項式の項数l+1-|m|が正の値を取らないと式も何もなくなってしまうので、l\geq |m|という条件が出てくるのも納得できるかと思います。

というわけで「ルジャンドルの陪多項式」がただの\omega^k =\cos^k\thetaの級数になりそうなことがイメージできたところで、今度は実際に微分方程式を解いていきます。これも考え方はいたってシンプルで、\thetaに関する微分方程式を再掲すると

\frac{1}{\sin\theta } \frac{d}{d\theta } \left( \sin\theta \frac{d\Theta }{d\theta } \right) + \left( \lambda - \frac{m^2}{\sin^2\theta } \right) \Theta =0

ですが、ここで\omega =\cos\thetaと変数変換して\Theta(\cos\theta )=P(\omega )と書くと、微分方程式は

\frac{d}{d\omega } \left[ \left( 1-\omega ^2 \right) \frac{d}{d\omega } P(\omega ) \right] +\left( \lambda -\frac{m^2}{1-\omega ^2} \right) P(\omega )=0

となります。このような微分方程式を解くテクニックとして、解の形を級数と仮定して代入し、級数の各項の係数を微分方程式を満たすように求める、ということをします。特に今回第二項に(1-\omega ^2)^{-1}を含み\omega =\pm1で発散してしまうので、それを防ぐために解の形を

P(\omega ) = \left(1-\omega ^2\right)^sQ(\omega ),\\

Q(\omega ) = \sum_{k=0}^\infty a_k\omega^k

と仮定して微分方程式に代入し、

(1-\omega^2 )Q''-2\left( 1+2s \right) \omega Q'\\

+

\left\{ (\lambda -2s) -4s^2\left( \frac{m^2}{4s^2} -\omega ^2 \right)/(1-\omega ^2) \right\} Q = 0

となります。ここで4s^2 = m^2であれば(1-\omega ^2)^{-1}と打ち消し合っていい感じです。また、s=-|m|/2だとP(\omega )が\omega =\pm1で発散してしまい良くないので、s=|m|/2を満たせばよいとわかります。

というわけで改めてQが満たすべき方程式を書くと、

(1-\omega^2 )Q''-2\left( |m|+1 \right) \omega Q'

+

\left\{ \lambda -|m|\left( |m|+1 \right) \right\} Q = 0,\\

Q(\omega ) = \sum_{k=0}^\infty a_k\omega^k

となります。というわけでQ(\omega ) = \sum_{k=0}^\infty a_k\omega^kを上記方程式に代入し、条件を満たす係数a_kを求めればいいわけです。ここまでくると「ただの多項式」というのも現実的になってきます。また級数の項が無限に続いてしまうとやっぱり関数が発散してしまうので、どこかで項が切れて有限項の級数になる必要があります。その条件として変数分離の際に置いた定数\lambdaに対して、\lambda =l(l+1), l=0,1,2\cdotsの条件や、ラベルlとmの関係l\geq|m|が出てくることになります。

一般のmについて書くのは一旦サボって、例えばm=0の場合について解いてみると、a_kが満たすべき方程式は

\sum_{k=0}^{\infty}\left[

(k+1)(k+2)a_{k+2}

+\left\{

\lambda -k(k+1)

\right\} a_k

\right] \omega ^k=0

となります。これが一般の\omegaについて成立するために、a_kの関係式

a_{k+2} = -\frac{1}{(k+1)(k+2)} \left\{ \lambda -k(k+1) \right\} a_k

を得ることができます。先ほど述べたように級数が無限に続くと関数Q(\omega )が発散してしまうので、どこかで途切れる必要があるのですが、それにはl=0,1,\cdotsとして、\lambda =l(l+1)とすれば、k(=0,1,2,\cdots)が、k(k+1)=l(l+1)を満たすタイミングで項が打ち切られるようになります。細かい話をするとlが奇数の時はa_0=0, a_1 \neq 0、lが偶数の時はa_0\neq 0, a_1 = 0と選ぶことで偶数項・奇数項のみの級数とします。また一般項はa_0またはa_1に比例した形で書かれ、規格化条件から具体的なa_0,a_1の値を決めることになります。

なお一般のmの場合、k=l-|m|で項が打ち切られます。ここからラベルlとmの関係l\geq|m|が出てきます。

例えばl=0の場合は

a_2 = a_{0+2} = 0\times a_0 = 0

と級数が一瞬で打ち切られ、級数Q(\omega ) =\sum a_k\omega ^kをQ_0^0と書くと(この書き方はあまり一般的ではないかもしれません)Q(\omega )_0^0 = a_0、P(\omega )_0^0 = (1-\omega ^2)^0\times a_0 = a_0となります。\Phi (\phi )=\frac{1}{\sqrt{4\pi}} e^{im\phi }と合わせて球面調和関数を考えると、\Theta \Phi =\frac{1}{\sqrt{4\pi}} a_0、規格化条件\int |\Theta \Phi|^2\sin\theta d\theta d\phi =a_0{}^2=1より、a_0=1とすれば良いことがわかります。

これらが上で出てきた呪文「ルジャンドル陪関数」「球面調和関数」そして一般項

Y_l^m(\theta ,\phi )=

(-1)^{\frac{|m|+m}{2} }

\left[

\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}

\right]^{1/2}P_l^m(\cos\theta )e^{im\phi },\\

P_l^m(\omega ) = (1-\omega ^2)^{|m|/2}\frac{d^{|m|}}{d\omega^{|m|}} P_l(\omega ),\\

P_l(\omega ) = \frac{1}{2^ll!}\frac{d^l}{d\omega ^l} \left( \omega ^2 -1 \right) ^l

の正体です。ここまでくると、わけわからん関数に思えた水素様原子中の電子の波動関数も、それなりに親しみのあるものに感じられてくるのではないでしょうか。

また、R(r)に関する微分方程式もこれと同じように級数解を仮定して解いていくのですが、その際は物理的な境界条件としてr\rightarrow \inftyで波動関数の値がゼロになるような条件も考慮したりします。

また、今回と同様に級数が有限で切れるための条件として、l\leq n-1の条件が出てきます。そのあたりもまた書いていければと思いますが、ひとまず今回はこんなところで。

具体的な解

さて、一般解について長々と書いてきましたので最後に具体的な解の形と、それらの性質についてまとめて水素様原子の項目は終わろうと思います。

随分前に先述の通り、ラベルn,l,mの間には以下の関係があります。

n=1,2,3\cdots,\\

l: 0または正の整数, かつ \>\>\>\> l+1\leq n\\

m: 整数、かつ\>\>\>\> |m|<l

それぞれn=1, n=2の場合の関数形を具体的に書いていきます。これで本当に「ただの多項式」ということが実感できるかと思います。

n=1

\varphi _{nlm} = R_{10}Y_0^0,\\

R_{10}(r) = \left( \frac{Z}{a_0} \right)^{3/2}2e^{-Zr/a_0}\\

Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}

n=1ではl\leq n-1 なので、l=0,m=0のみです。この解の特徴として、波動関数が角度部分\theta ,\phiに依存せず、球対称な形をしています。この性質は任意のnでも、l=0場合に当てはまります。

このようなl=0の形の解をs状態とかs軌道と呼び、nの値と合わせて\varphi_{100}状態を1s状態とか1s軌道と呼びます。

n=2

\varphi_{nlm} = R_{20}Y_0^0, R_{21}Y_1^0, R_{21}Y_1^{\pm1}, \\

R_{20}(r) = \left( \frac{Z}{a_0} \right)^{3/2}\frac{1}{\sqrt{2}}\left( 1-\frac{1}{2} \frac{Zr}{a_0} \right) e^{-Zr/2a_0}\\

Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \\

Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi} }\cos\theta \\

Y_1^{\pm1} = \mp\sqrt{\frac{3}{8\pi} }\sin\theta e^{\pm i\phi }

n=2の場合l=0,l=1(m=0,\pm1)の解を持ちます。ただし、Y_1^\pm1は波動関数が複素数になってしまいます。これだと波動関数の形(\simeq電子の分布)がイメージしずらくなるので、通常は線形結合を取って実数化し、

\left\{ Y_1^1 + Y_1^{-1} \right\}/\sqrt{2} = \sqrt{\frac{3}{4\pi} }\sin\theta \cos\phi ,\\

\left\{ Y_1^1 - Y_1^{-1} \right\}/\sqrt{2}i = \sqrt{\frac{3}{4\pi} }\sin\theta \sin\phi

を使います。一つ目の解は\sin \theta \cos\phi =x/rに比例しており、波動関数の形はx軸に沿った形となり、y軸、z軸上(x=0)では値を持たないことがわかります。二つ目の解はyに関して同様、またY_1^0はz軸に関して同様です。

このようなl=1状態をp状態とかp軌道と呼び、それぞれ解の形に応じてp_x状態(p_x軌道)\left( Y_1^1 + Y_1^{-1} \right)、p_y状態(p_x軌道)、p_z状態(p_z軌道)と呼びます。nの値も合わせて2p_x状態(軌道)等と呼びます。

これ以降もlの値に応じて名前がついており、l=3,4,5\cdotsをd,f,g\cdots状態(軌道)と呼びます。(g以降はh,i,k\cdotsと(jを抜いた)アルファベット順で呼ばれるそうですが、大体は出てきてもf軌道までで、さらに大抵の場合はd軌道くらいで話が終わります)

いずれ関数形をプロットした図を掲載したいと思いますが、さしあたりはすでに丁寧にまとめていただいているサイトを参照してください。

まとめ

ここまでで、1原子核に束縛された1電子の状態について、「固有状態は3つのラベルn,l,mで指定され、水素様原子の場合は固有エネルギーがnの値のみに依存する」「lの値に応じて関数系にs軌道、p軌道、、、と名前がついている」「波動関数の形は、ややこしい呪文がたくさん出てくるが、実態はただの多項式」というあたりを長々と解説してきました。量子力学をちゃんと理解するにはもっと色々と書くべき内容があることは間違いないのですが(例えば角運動量の話とか・・・)、さしあたり本稿の目的であるTight-bindingモデルの理解に必要なのは上記の内容くらいかと思います。(規格直交性についてはもう少しちゃんと追記する必要がある気はしています)

というわけで長くなりすぎたし本質的ではない説明が多くなってしまったような気がしますが、一旦水素様原子の波動関数についてはこれで終わりとし、続いていよいよ多電子状態の扱いについて述べていこうと思います。この先はもっと端的に書いていけるのではないかと期待していますがどうなるでしょうか。。

Discussion

かみ砕かれた説明が良いですね.

続編を楽しみにしてます^^

しっとくさま

コメントありがとうございます!とても励みになりますT-T

水素原子中の電子波動関数もいずれちゃんと描画したいと思っており、しっとくさんが書かれた記事も参考にさせていただきますm(_ _)m