第二量子化を整理する

伝統的な第二量子化の筋書きとして、量子論の特殊相対論的拡張の到達点というものがある。例えば、Klein Gordon場やDirac場を、シュレディンガー方程式の特殊相対論的な拡張として試しに構築する。しかしそこには単なる量子力学とするには色々と問題があり、最終的にそれらを第二量子化すると、オペレータ形式の自由場量子論ではそれらの問題はもう起きなくなるとされる。

しかし議論が発見法的であるため、問題とその解決がどういう対応で行われているのか、またそれは必然的なのかどうか判然としない。

場の正準量子化もよく行われる。しかしCCRにせよCARにせよ、それはちょうどぴったりFock空間の代数構造を指定するものであって、「多粒子系を表現します」以外の意味がそれらから出てくることはない。相対論的量子力学や古典的場の理論の量子力学的問題点、場の演算子を作る時の細々とした調整の議論は、CCRやCARとは何一つ関係がない。

第二量子化の過程で、一体何が起き、どう解決したというのだろうか?

これを整理することを考える。基本方針は、Fock空間の構成ステップを完全に切り離した上で、そこに投入される関数空間の前処理に着目する、というものだ。

本稿では、「第二量子化」という言葉を、「多粒子量子系を表現するための適切なFock空間を作ること」とする。場の演算子は結果的に得られるが、それは二次的なものだ。

筆者は諸事情で正準量子化と場の演算子を親の仇のように嫌っているのだが(??)、この記事はいわば場の演算子への言及を回避しつつ、関数空間レベルの議論だけで第二量子化に一貫した説明を与える作業と言える。多粒子自由度を構成するFock関手は、精密な議論のためには作用素の非有界性などの面倒な面はあるものの、それを捨象すれば作り方自体は単純である。しかし、そこにどんな関数空間が入力されているのか?あるいは、Fock関手に入力するまえに、どんな前処理が行われているのか? 量子力学は、技術的には、関数空間とその作用素の話だと皆口では言うものの、筆者の私見では初学向けの場の理論の解説書で、Fock構成の対象となる関数空間そのものに焦点を当てた解説を見たことはない。解説したところでファインマン・ダイアグラムの計算には役に立たないからだろう。

Fock関手

まず、第二量子化に共通して現れるのが、Fock関手だ。それは統計対称性を考慮して2種類ある。BoseとFermiだ。これを区別する必要があるときは、b,fといった添字で表すことにする。

F_b : \mathbf{Hilb}\rightarrow \mathbf{Hilb}\\

F_b(A) = \oplus_{n=0}^\infty A^{\otimes_s n}\\

A^{\otimes_s n} = \overline{\mathrm{Im}\mathfrak{S}_n}\\

\mathfrak{S}_n:A^{\otimes n} \rightarrow A^{\otimes n}\\

\mathfrak{S}_n: \phi_1 \otimes \dots \phi_n \mapsto \frac{1}{n!}\sum_{\sigma \in S_n} \phi_{\sigma(1)} \otimes \dots \phi_{\sigma(n)}\\

F_b(f) = \oplus_n f^{\otimes n}

F_f : \mathbf{Hilb}\rightarrow \mathbf{Hilb}\\

F_f(A) = \oplus_{n=0}^\infty A^{\otimes_a n}\\

A^{\otimes_a n} = \overline{\mathrm{Im}\mathfrak{A}_n}\\

\mathfrak{A}_n:A^{\otimes n} \rightarrow A^{\otimes n}\\

\mathfrak{A}_n: \phi_1 \otimes \dots \phi_n \mapsto \frac{1}{n!}\sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma)\phi_{\sigma(1)} \otimes \dots \phi_{\sigma(n)}\\

F_f(f) = \oplus_n f^{\otimes n}

つまるところ(反)対称化した多重テンソル積ベクトルからなる関数空間(を作る操作)だ。

線形作用素はフォック空間の線形作用素にもちろんうつる。ユニタリはユニタリとなる。実際には、第二量子化したあとで本当に興味深いのは、Fock関手の像となっていないような作用素だが、この話は長くなるのでしない。

Fock空間で重要なのはラダーオペレータであり、これは次のような自然変換のコンポーネントでもある。

a_* : F \Rightarrow \mathrm{id} \otimes F\\

a_{*A}:F(A)\rightarrow A \otimes F(A)\\

a_*^\dagger : \mathrm{id} \otimes F \Rightarrow F\\

a_{*A}^\dagger : A \otimes F(A) \rightarrow F(A)

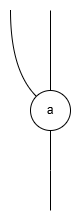

String Diagramで書くと次のような正準交換関係(CCR/CAR)を満たす。

ラダーオペレータは、Fock空間の構成から来る直和構造からくるgraded bialgebra構造から構成できる。

bialgebra構造(m,e,m^\dagger,e^\dagger)もまた自然変換で、

m_* :F \otimes F \Rightarrow F\\

m_{*,A} : F(A)\otimes F(A) \rightarrow F(A)\\

m_{b,A} : \mathfrak{S_n}(\phi_1\otimes \dots \phi_n)\otimes \mathfrak{S_m}(\phi_{n+1}\otimes \dots \phi_{n+m}) \mapsto \sqrt{\frac{(n+m)!}{n!m!}}\mathfrak{S}_{n+m}(\phi_1\otimes \dots \phi_{n+m})\\

m_{f,A} : \mathfrak{A_n}(\phi_1\otimes \dots \phi_n)\otimes \mathfrak{A_m}(\phi_{n+1}\otimes \dots \phi_{n+m}) \mapsto \sqrt{\frac{(n+m)!}{n!m!}}\mathfrak{A}_{n+m}(\phi_1\otimes \dots \phi_{n+m})\\

e_*: \mathbb{C}\Rightarrow F\\

e_{*A} : \mathbb{C}\rightarrow F(A)\\

e_{*A} : c \mapsto c |0\rangle

であり、

を満たす。ここでsは符号付き(Fermionの時だけ)入れ替えで

s_b:\mathfrak{S}_n(\phi_1\otimes \dots \phi_n) \otimes \mathfrak{S}_m(\psi_1\otimes \dots \psi_m) \mapsto \mathfrak{S}_m(\psi_1\otimes \dots \psi_m)\otimes \mathfrak{S}_n(\phi_1\otimes \dots \phi_n)\\

s_f:\mathfrak{A}_n(\phi_1\otimes \dots \phi_n) \otimes \mathfrak{A}_m(\psi_1\otimes \dots \psi_m) \mapsto (-1)^{nm}\mathfrak{A}_m(\psi_1\otimes \dots \psi_m)\otimes \mathfrak{A}_n(\phi_1\otimes \dots \phi_n)

とする。

また1粒子自由度の射影(これも自然変換)を

\begin{align*}

P &: F\Rightarrow \mathrm{id}\\

P_A &: F(A)\rightarrow A\\

& c \mapsto 0\\

& \phi \mapsto \phi\\

& \phi\otimes \dots \mapsto 0

\end{align*}

とすると、ラダーオペレータは

a = (P \otimes \mathrm{id}_{F})\circ m^\dagger

として定義できる。

逆に、適当な関数空間の上にCCR/CARと唯一の真空(消滅カーネル)が与えられているときには、そこからFock空間とのユニタリを再構成できるので、ラダーオペレータとその代数構造はFock空間の構造をほぼ捉えている。例えば、ラダーオペレータと真空ベクトルはFock空間において稠密である。

さて、 Fock関手Fは、Hilbert空間を入力として受ける。つまり、複素係数の関数空間で、正定値内積を持つものだ。1人前の1粒子量子力学的自由度を要求している、と言ってもよい。1人前の1粒子量子力学的自由度をもっているなら、このFock関手を通すだけで、直ちに第二量子化ができる。非相対論的量子力学的粒子はそのようなものだ。

しかし、Fock関手が第二量子化のすべてかというと全くそうではない。この前に3段ほどの前処理が存在する。

負周波数/負ノルム修正

うちもっとも系統的に説明が可能なのが、Ruijsenaars関手R_b,R_fだ。これは一般的な名前ではなく、筆者が勝手に呼んでいるが、Bogoliubov変換を誘導する作用素をS.N.M.Ruijsenaars(1977,78. On Bogoliubov transformations Ⅰ,Ⅱ)が議論しており、このときの変換係数に相当する作用素は関手性を満たすように組み替えられるのでそうよんでいる。

R_b:\mathbf{Conf}_b \rightarrow \mathbf{BG}_b\\

R_f:\mathbf{Conf}_f \rightarrow \mathbf{BG}_f

どういうものかというと、 Ruijsenaars関手のドメインは次のように直和構造を持ったヒルベルト空間の圏で、かつその空間の非退化内積にマイナスのノルムを許すバリエーション(\Omegaがそれ)がある。射はそこでの内積または負ノルム部分空間を許容する非退化内積を保つもので、さらに非対角要素はHilbert Schmidtクラスだとする(実際にはこれは物理学の議論においては守られておらず、このせいでユニタリ性を保たなくなり、そのことをもって非同値表現だとか呼ぶことがある)。

\begin{align*}

\mathbf{Conf}_b&: \\

\mathrm{Obj}&: A_+ \oplus A_- (\text{ともにHilbert空間})\\

\mathrm{Arr}&: U:A_+ \oplus A_- \rightarrow B_+ \oplus B_-\\

& \Omega_A = P_{A_+} - P_{A_-}, \Omega_B = P_{B_+} - P_{B_-} \text{としたとき}\\

& U\Omega_A U^\dagger = \Omega_B , U^\dagger \Omega_B U = \Omega_A\\

& \text{かつ、非対角成分はHilbertSchmidtクラス}

\end{align*}

\begin{align*}

\mathbf{Conf}_f&: \\

\mathrm{Obj}&: A_+ \oplus A_- (\text{ともにHilbert空間})\\

\mathrm{Arr}&: U:A_+ \oplus A_- \rightarrow B_+ \oplus B_-\\

& UU^\dagger = \mathrm{id}_B , U^\dagger U = \mathrm{id}_A (\text{ユニタリ})\\

& \text{かつ、非対角成分はHilbertSchmidtクラス}

\end{align*}

コドメインは、これまた名前が割り当てられていないので、勝手に筆者が定義して呼ぶが、次のようなものだ。\mathbf{BG}圏とよぼう。BはBogoliubovのB、GはgroupoidのGだ。まず、対象と射は以下のようにする。

\begin{align*}

\mathbf{BG}_b&:\\

\mathrm{Obj}&: A\text{(Hilbert空間)}\\

\mathrm{Arr}&: (C,S):A\rightarrow B\\

& C:A\rightarrow B\\

& S: \mathbb{C}\rightarrow A\otimes B\\

& \text{かつ、次を満たす}

\end{align*}

\begin{align*}

\mathbf{BG}_f&:\\

\mathrm{Obj}&: A\text{(Hilbert空間)}\\

\mathrm{Arr}&: (C,S):A\rightarrow B\\

& C:A\rightarrow B\\

& S: \mathbb{C}\rightarrow A\otimes B\\

& \text{かつ、次を満たす}

\end{align*}

そして、射の合成規則は次だ。(C^\prime,S^\prime)=(C_2,S_2)\circ (C_1,S_1)として

\mathbf{BG}\_\astの射はすべて可逆であり、逆射の与え方は次のようになる。(C^\prime,S^\prime) = (C,S)^{-1}として

この上でRuijsenaar関手は、双対関手(-)^\astを使って次のように与える。これが重要だ。ここ以外のこの節の長い定義は後で使わないので詳しく追う必要はない。

対象について

R_b(A_+ \oplus A_-) = A_+ \oplus A_-^*\\

R_f(A_+ \oplus A_-) = A_+ \oplus A_-^*

射については、まずU:A_+ \oplus A_- \rightarrow B_+ \oplus B_-を直和成分について分解する

\begin{align*}

U = \begin{bmatrix}

U_1 & U_2\\

U_3 & U_4

\end{bmatrix}\\

U_1 : A_+ \rightarrow B_+\\

U_2 : A_- \rightarrow B_+\\

U_3 : A_+ \rightarrow B_-\\

U_4 : A_- \rightarrow B_-

\end{align*}

非対角要素がHilbert Schmidtであることを利用して、R_\ast(U)=(C_U,S_U)を次で定める。

さて、この人工的な定義は一体どこから来たのか? まず\mathbf{BG}圏の射は、Fock空間の間で正準交換関係を保つという条件からくる。つまり、次のオペレータa^\prime:F(B)\rightarrow A\otimes F(B)がふたたびCCR/CARを満たすという条件から来ている。このラダーオペレータは、Aという自由度を出し入れするが、それが定義されているのはBのFock空間であるF(B)であることに注意してほしい。

\mathbf{BG}圏は、Hilbert空間と、その上のFock空間の間のBogoliubov変換係数からなる圏だ。

実際に長い組み合わせ計算をすると、このように構成されたラダーオペレータの真空ベクトルの存在を示すことができる。Fock空間の間のユニタリ = Bogoliubov変換があることを意味する。次が単なる対象の構成写像ではなく、関手になる。U(C,S)は、上記のa^\primeが誘導するFock空間のBogoliubov変換とする。

\begin{align*}

F^\star_b : \mathbf{BG}_b &\rightarrow \mathbf{Hilb}/U(1)\\

A &\mapsto F_b(A)\\

(C,S):A\rightarrow B &\mapsto U(C,S):F_b(A)\rightarrow F_b(B)\\

F^\star_f : \mathbf{BG}_b &\rightarrow \mathbf{Hilb}/U(1)\\

A &\mapsto F_f(A)\\

(C,S):A\rightarrow B &\mapsto U(C,S):F_f(A)\rightarrow F_f(B)

\end{align*}

ただし、一般には真空ベクトルのU(1)不定性は同定できない。だからコドメインは\mathbf{Hilb}ではなく\mathbf{Hilb}/U(1)とした。

第二量子化関手には素朴なF_b,F_f以外にもう1組あるのだ。Ruijsenaar関手を経由して関数空間を一部共役空間に取り直して Fock構成するF^\star_b , F^\star_fだ。Ruijsenaar関手のコドメイン圏\mathbf{BG}_\astからのFock関手として次を定めれば、現時点で3種類の第二量子化がある。

-

F_b,F_f :\mathbf{Hilb}\rightarrow \mathbf{Hilb} (無修正)

-

F^\star_b \circ R_b:\mathbf{Conf}_b\rightarrow \mathbf{Hilb}/U(1) (負ノルム修正)

-

F^\star_f \circ R_f:\mathbf{Conf}_f\rightarrow \mathbf{Hilb}/U(1) (負エネルギー修正)

とにかく要点は、

Ruijsenaars関手は、関数空間の一部を双対に取り直し(A_-\mapsto A_-^*)、もともとあった非退化内積\Omega_Aを無視する(負ノルム部分空間を反転する)

ということだ。 これは一見アドホックに見えるが、関手性があるため、実はまっとうな処理なのだということのために長々と定義を述べた。Ruijsenaars関手は一体なんのためにそんなことをするのか? もちろん \mathbf{Conf}での負周波数/負エネルギー/負ノルムを修正するためだ。

負周波数または負エネルギーは、いずれも関数空間での時間発展オペレータのスペクトルが負(時間微分係数としては正の純虚数)にあることで引き起こされる。例えば、U(t)が時間発展として

で、Hのスペクトルが負ということだ。U(t)は、1パラメータユニタリ群の一部である。そこで、双対表現を取ると、双対表現では群準同型を逆群にとるため、

U^*(t) = U(-t)^{\ast} = \exp(iHt)^\ast = \exp(iH^\ast t)

となり、ジェネレータの符号を逆にできる。

双対空間の構成は、Hilbert空間はRiesz表現がとれるため、A_-^\astは、A_-とは反線形同型となる。この同型は成分・波動関数レベルでは複素共役が取られていると考えればよい。ジェネレータの符号反転と、成分レベルでの複素共役により、もとの関数空間での運動量固有値pの固有ベクトルは、Riesz対応のもとでは再び固有値pの固有ベクトルとなり、時間発展のジェネレータのスペクトル符号だけが修正される形になる。

この双対空間処置(と\Omegaの無視)を行うと、関数空間の間の写像の向きや擬ユニタリ性の定義が変わってしまうので、もとの関数空間の間の写像たち(\mathbf{Conf}_\astの射のこと)は素朴には解釈不可能になってしまう。ところが関数空間がFock空間に送られたあとなら、それらはすべてBogoliubov変換のパラメータ(CCRを保つラダーオペレータの係数)として利用できるため、\mathbf{Conf}_\ast上の自己同型はFock空間の(射影)ユニタリ群としての地位を回復する。

\mathbf{Conf}_*の対象であれば、どのような自由度であっても第二量子化はできる。具体的にはDirac場はこの要件を満たす。Dirac場以外も、いわゆる共変形式の相対論的場(ローレンツ群表現となるような1次の場)はこの要件を満たす。したがって、Dirac場は、非相対論的量子力学的粒子に次いで、第二量子化が簡単なものである。

共変形式の相対論場は、固有ローレンツ群表現を、共役表現と直和した形をしている。空間領域の不変内積も備えていて、高次スピンについては、半整数スピンの偶奇に応じて、この負周波数空間が負ノルムか負エネルギーのどちらかを引き起こす。つまり、F_f^\ast \circ R_f, F_b^\ast\circ R_bによる第二量子化がちょうど処理できるものが出てくるようになっている。

Ruijsenaars関手は、もしもとの関数空間で、正負周波数自由度を混合するものがあれば、Bogoliubov変換を誘導する。Dirac場がもつ関数空間において、正負エネルギー解が混合するような、関数空間の同型写像はあるのか? というと、これは理論的に有り得るようで、具体的には強電場のシュウィンガー効果などがそれである。電場がかかっているときのDirac方程式の解も正負の周波数の解に分かれる。しかしある時刻のディラック場の関数空間そのものは電場があろうがなかろうと同じであり、同じ関数空間が、電場がある場合とない場合で正負周波数の分け方が異なる、ということになる。そうすると何を「1粒子自由度」とするかの切り分けかたが異なることとなり、一方での真空はもう一方ではペア粒子がたくさん含まれる状態になったりする。

とはいえこれは予想で、実証されているわけではないようだ。もし観測されれば、「第二量子化に伴う粒子描像の恣意性」が現象レベルで検証されることになるので、極めて興味深い。

2次方程式の1次帰着

さて、Ruijsenaars関手の入力要件も、しばし満足されない。実際の古典(=第二量子化前)理論について、負周波数と負ノルム以前に解決されていない問題が2つある。Klein Gordon場に関していえば、それは

- 複素数のmoduleではない(複素構造がない)

- 発展方程式が2階である

の2点だ。

この2点の修正を、Ruijsenaars/Fock関手の入力に適う、つまり\mathbf{Conf}_\astの対象となるように行う必要がある。Ruijsenaars関手/Fock関手は関数空間に関する要件しか指定していないが、実際には元ととなる関数空間から、時間発展(+ハミルトニアン)と非退化内積は継承しようとする。例えば、もとの関数空間で時間発展が\exp(-i Ht)、H=H_+ \oplus -H_- (H_+,H_- > 0)で行われていたら、第二量子化後はH_+ \oplus H_-^\astを1粒子ハミルトニアンとして利用しようとするし、\Omega = P_{A_+} - P_{A_-}はP_{A_+}+P^\ast_{A_-} = \mathrm{id}_{A_+ \oplus A_-^\ast}に置き換わる。そのまま利用される以上、Ruijsenaars / Fock関手に入力する前の段階で、内積とそれに適ったハミルトニアンが得られるようになっていなくてはならない。

つまり、この修正は、

-

\Omegaの構成は元の関数空間の適当な内積構造を再現するように

- 与えられた時間発展が(A_+,A_-それぞれで)ユニタリとなるように

-

A_+では正周波数、A_-では負周波数になり、非対角成分がないように

行われる必要がある。

ここからは、一般論よりは個別かつ最小限の例を見ていこう。

0次元複素Klein Gordon場を見てみよう。複素Klein Gordon場は、ある意味実Klein Gordon場よりも単純である。それは所与の複素構造を最初から持っているからだ。0次元Klein Godonは単なる調和振動子で、

\ddot{\phi} + \omega^2 \phi = 0

のことだと思えばいい。このときのエネルギーは

\frac{1}{2}\left(|\dot{\phi}|^2 + \omega^2 |\phi|^2\right)

であり、非退化不変ノルム(Klein Gordon内積)は

\langle \phi_1,\phi_2 \rangle_{KG} = i(\phi_1^* \dot{\phi}_2-\dot{\phi}^*_1\phi_2)

である。これはいずれも時間発展の不変量だ。

このままなら、ある瞬間での関数空間の自由度は当然、1次元複素数の\mathbb{C}だ。しかし、この方程式は時間2次で、量子系は多体であろうがなんだろうが、時間について1次だ。これを解消するには、時間微分\pi = \dot{\phi}をなんらかの形で追加すればよい。 つまり、ある時刻での関数空間の自由度を、倍の\mathbb{C}^2にする。

では、どのように増やすのがよいか? \pi相当の1次元を関数空間に追加する、というだけではまだ任意性がある。

結論から言うと、

V_\phi = \frac{1}{\sqrt{2}}

\begin{bmatrix}

\sqrt{\omega}\phi + i\frac{\dot{\phi}}{\sqrt{\omega}}\\

\sqrt{\omega}\phi - i\frac{\dot{\phi}}{\sqrt{\omega}}

\end{bmatrix}

として\mathbb{C}^2に対応付ける。すると、

\langle \phi_1,\phi_2 \rangle_{KG} = V_{\phi_1}^\dagger \sigma_3 V_{\phi_2}\\

\frac{1}{2}\left(|\dot{\phi}|^2+\omega^2 |\phi|^2\right) = \omega V_\phi^\dagger V_\phi

となり、KG内積がパウリ行列\sigma_3に、エネルギーが内積に帰着する。もちろん\sigma_3とは

\sigma_3 = \begin{bmatrix}

1 & 0\\

0&-1

\end{bmatrix}

のことだ。そして、この方程式の解がそもそも

\phi(t) = A \exp(-i\omega t) + B\exp(+i\omega t)

であることを考えると、この解の状態は、\mathbb{C}^2では

V_{\phi(t)} = \sqrt{2\omega}\begin{bmatrix}

A \exp(-i\omega t)\\

B\exp(+i\omega t)

\end{bmatrix}

となる。つまり、時間発展のジェネレータもまた\omega\sigma_3である。負周波数領域と負ノルム領域は同時対角化の上で一致しており、\mathbf{Conf}_\astの対象となる。\omega V_\phi^\dagger V_\phiでエネルギーが計算できたのは、\omega \sigma_3の期待値を、\sigma_3という非正定内積で計算した結果、V_\phi^\dagger\sigma_3 \omega \sigma_3V_\phi = \omega V_\phi^\dagger V_\phiで相殺した結果だと考えられる。(KG場には、負「エネルギー」の問題はない。負ノルムと負周波数で、エネルギーは正になる。 Dirac場はこの逆で、負「ノルム」の問題はないが、正ノルム負周波数で、負エネルギーが問題になっている)

この構成方法V_\phiは唯一だろうか?他の線形な構成方法は2次元正則行列Mを使ってMV_\phiの形になる。その時には継承した非退化内積が\mathbf{Conf}_\astの要求する形であるためにM\sigma_3 M^\dagger= \sigma_3である必要がある。さらに時間発展ジェネレータも対角を維持しなくてはならないが、こちらの条件は今度はM\omega\sigma_3M^{-1} = \omega\sigma_3である。ところがこれを満たすMは対角行列しかないため、構成方法V_\phiは成分毎定数倍を除いて唯一となる。

複素Klein Gordon場は、時間2次を成分を倍にすることで1次に帰着させ、そこで適切な成分表示を選ぶことで、KG内積に一致する非退化内積を持った関数空間を用意でき、第二量子化ができる。その意味で、Dirac場の次に第二量子化が簡単な例となる。

複素数の構成

実Klein Gordon場はどうか?同様に0次元で考える。方程式やエネルギー、 KG内積は先と全く同じだ。

\ddot{\phi} + \omega^2 \phi = 0\\

\frac{1}{2}\left(\dot{\phi}^2 + \omega^2 \phi^2\right)\\

\langle \phi_1,\phi_2 \rangle_{KG} = (\phi_1 \dot{\phi}_2-\dot{\phi}_1\phi_2)

しかし\phiは実数である。ということは、複素数をどうにかして作らなくてはならない。一体どのようにすればいいのか? そしてそれとは別に、2次の方程式であるという点も同時に解消しなくてはならない。

やはり同様に\pi = \dot{\phi}を導入する。しかし今度は実数なので、\piにiをかけてそのままにはできない。そこで、

z_\phi^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\omega}\phi \pm i\frac{\dot{\phi}}{\sqrt{\omega}}\right)

という形で、2次の1次への帰着と複素数の構成を同時に実施する。ここで、z^\pmとプラスマイナスをつけたことに注目してほしい。\omegaで調整していることは、先と同様だ。しかし今度は複素1次元なので、\pmのどちらかしか採用できない。\mathbb{R}^2を複素数\mathbb{C}にするには、つねに2通りのやり方がある、ということだ。実係数2次方程式からは、複素数解の虚部のプラスマイナスの区別がつかないのと同じことだ。

このように複素1次元を構成すると

z_{\phi_1} ^{\pm*} z_{\phi_2}^\pm = \mp \frac{i}{2}\langle \phi_1,\phi_2 \rangle_{KG} + \frac{1}{2}\left(\omega\phi_1 \phi_2 +\frac{1}{\omega}\dot{\phi_1}\dot{\phi_2}\right)

となり、複素数の内積にKG内積が出現する。単独では出現せず、続きに余計な項はつくが、この項は時間微分を取ると消える、つまり定数ではあるため、時間発展がKG内積を保存するという性質は、構成された複素数のユニタリ性に継承されている。特に、

|z^{\pm}|^2 = \frac{1}{2\omega}\left(\dot{\phi}^2+\omega^2 \phi^2\right)

であり、絶対値にエネルギーが出現し、これも当然保存する。

実KGの基本解は同様に、

\phi(t) = A \exp(-i\omega t) + A^* \exp(+i\omega t)

だ。\mathrm{Re}Aと\mathrm{Im}Aの実二次元である。ということは、先の複素数の構成では

z^+_{\phi(t)} = \sqrt{2\omega}A\exp(-i\omega t)\\

z^-_{\phi(t)} = \sqrt{2\omega}A^*\exp(+i\omega t)

となる。ここが一つのハイライトである。実KG場の自由度から複素数を作ろうとすると、作った複素数の上では、正周波数解と、負周波数解のどちらかが択一的に現れる。どちらかを採用せざるを得ない。 実2次なのだから、実質的な自由度としては複素1次でないと勘定が合わない。2次を1次に帰着させて増えた自由度は、実数から複素数を作るときに、実質半分になる。そこで、どちらかを選ぶことになる。もちろん特別な理由がなければ正周波数を選ぶだろう。

z^\pm_\phiという複素数の構成方法は唯一だろうか? 定数倍を除いて唯一だ。これ以外の線形なパターンはz^+_\phi ,z^-_\phiの複素線形結合しかないが、その時間発展を考えると自明なもの以外は正負周波数が混ざってしまい、構成した1次元複素線形空間で時間発展がユニタリではなくなるからだ。

複素KGとは違い、関数空間には複素1次元の自由度しかないので、\mathbb{C}^1の非退化内積として、わざわざ-z_1^*z_2を選ぶ理由は特にない。そうするとRuijsenaars関手による調整を受ける必要はなく、直接Fock関手によって第二量子化すればよい。複素KG場の負ノルム・負周波数問題はRuijsenaars関手が処理を行うが、実KG場の負周波数問題は、時間発展がユニタリであるような複素構造を構成するときの選択肢から一つを選ぶときに正の周波数だけが選択されている。

場の演算子

ここまでのポイントは、Fock関手またはRuijsenaars関手にわたす関数空間には、複素Hilbert空間/非退化内積空間など要件があり、古典的な関数空間を第二量子化するにはその要件を満たす必要がある。これは系ごとに非自明なやり方によって達成されているということだ。上記の4例はいずれもその方法は異なる。

ところで、場の演算子とはなにか?端的には消滅ラダーオペレータのことだ。

ラダーオペレータはFock空間で稠密なのだから、興味のあるオペレータをラダー=場の演算子で作ろうとするのは当たり前だ。

ただし、このラダーの像域の関数空間足は、Fock構成を行うときに入力された関数空間であり、それは第二量子化以前の関数空間そのままではない。 Ruijsenaar関手による共役処理があるかもしれないし、時間2次を1次に落とす処理があったり、複素構造を手で入れているかもしれない。ところが、系の対称性や保存量などの議論は、第二量子化以前の関数空間で行われている。その議論をFock空間に持ち込みやすくできるとうれしい。

そこで、消滅ラダーを少し変形して、第二量子化以前の関数空間の構造を反映させることで、不変性や共変性、チャージの議論をやりやすることを考える。こうして得られるビルディングブロックが場の演算子だといえる。

どのような「変形」だろうか? 前節までの 「前処理」を逆転させたものだ。場の演算子がどのようなラダーオペレータで展開されるかは、Fock関手に通す前に、各関数空間のセットアップをどのように調整したかで決まる。

まず、単純Fock関手で第二量子化する場合、場の演算子は

と消滅ラダーそのままだ。そうは見えないなら、aの関数空間足に成分表示のためのデルタ関数を付け加えてやればよい。

\hat{\phi}(x) = (\langle x| \otimes \mathrm{id}_F)\circ a = a_x

このように単純になるのは、Fock関手に食わせる関数空間を何も修正する必要がなかったからだ。

相対論的複素場の理論なら、Ruijsenaars関手による修正が行われている。これは正負ノルム/エネルギー空間を直和分解して、負ノルム/エネルギー側を共役に取り直すのだった。成分レベルで見たときには、複素共役処理が行われることになる。

\psi \mapsto \begin{bmatrix}

\psi_+\\

\psi_-

\end{bmatrix}

\mapsto \begin{bmatrix}

\psi_+\\

\psi_-^*

\end{bmatrix}

: \begin{bmatrix}

a_B\\

a_D

\end{bmatrix}

のような写像だ。つまり、反粒子側だけ反転しているので、

\hat{\psi} = a_B + a_D^\dagger

となり、反粒子側は生成ラダーになる。

複素KGはもう少し複雑だ。まず、V_\phiによって、(\phi,\pi=\dot{\phi})から\mathbb{C}^2に写像され、さらにRuijsenaars関手によって一方が複素共役修正を受ける。それがFockのモードに対応する。

\begin{bmatrix}

\phi\\

\pi

\end{bmatrix}

\mapsto

V_\phi = \frac{1}{\sqrt{2}}

\begin{bmatrix}

\sqrt{\omega}\phi + i\frac{\pi}{\sqrt{\omega}}\\

\sqrt{\omega}\phi - i\frac{\pi}{\sqrt{\omega}}

\end{bmatrix}

\mapsto

\frac{1}{\sqrt{2}}

\begin{bmatrix}

\sqrt{\omega}\phi + i\frac{\pi}{\sqrt{\omega}}\\

\sqrt{\omega}\phi^* + i\frac{\pi^*}{\sqrt{\omega}}

\end{bmatrix}

:

\begin{bmatrix}

a_A \\

a_B

\end{bmatrix}

したがってこれを逆に解くと

\hat{\phi} = \frac{1}{\sqrt{2\omega}}\left(a_A + a_B^\dagger \right)\\

\hat{\pi} = \frac{1}{i}\sqrt{\frac{\omega}{2}}\left(a_A - a_B^\dagger \right)

となり、ここでも反粒子生成ラダーが混ざる。

最後に実KG場は

\begin{bmatrix}

\phi\\

\pi

\end{bmatrix}

\mapsto

\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\omega}\phi + i\frac{\pi}{\sqrt{\omega}}\right) : a

なので、逆に解けば

\hat{\phi} = \frac{1}{\sqrt{2\omega}}(a+a^\dagger)\\

\hat{\pi} = \frac{1}{i}\sqrt{\frac{\omega}{2}}(a-a^\dagger)

となる。いずれも教科書的な量子化された場の演算子から波数空間積分を除去した式になった。実際には相互作用描像相当の時間発展のe^{\pm i\omega t}がここにに加わるが、まだそのような描像に移っていないと思えばよい。通常の場の演算子とは、この0次元モデルの\omegaについて、フーリエ変換後の波数空間で直積分した関数空間で考えている。

Dirac場の正負周波数の直和分割は運動量に依存するし、実際のKG場も\omegaは運動量に依存し、関数空間の調節プロセスには\omegaが係数として含まれている。 これらの場の第二量子化でフーリエ変換を通る必要があるのはそのためだ。調整が不要な非相対論的1粒子量子力学の第二量子化ではフーリエ変換の必要はない。

場の演算子を経由しないほうが明快なこともある。例えば実KG場で、空間領域で\phi(x) = f(x),\pi(x)=g(x)という関数があって、この関数に対応するモードを1粒子分追加したい、となったとしよう。これは関数空間の調整手続きをforwardに適用してラダーを使えばいい。

V_{f,g}(k) = \sqrt{\omega(k)}\mathcal{F}[f](k) + i\frac{1}{\sqrt{\omega(k)}}\mathcal{F}[g](k)

として

a^\dagger\circ(V_{f,g}\otimes \mathrm{id}_F)

とすると、このラダーを作用するたびにf,gに対応する粒子がFockに追加されることになる。

まとめ

このように第二量子化にはすくなくとも4種の事前処理が存在する。ラダーオペレータによるFock空間の計算は、それ自体は難しくない(これは嘘で、難しい。しかし究極的には各種テンソルとCCR/CAR関係のみなので系統的ではある)。第二量子化のややこしいのは、その直前に行われている非定型な処理のほうだ。

- 無修正:単純Fock関手(非相対論的複素場かつ保存ノルムがある)

- 負ノルム/負エネルギーの択一修正:Ruijsenaars関手+Fock構成(相対論的場等)

- 2次の1次への帰着:成分を倍加してからRuijsenaars関手+Fock構成(複素KG等)

- 複素数構成:成分を倍加してから複素数に縮約しFock構成(実KG等)

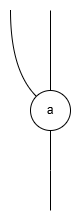

このフローをまとめると次のようになる。

こうしてみると、関数空間レベルで見たときには、KG場はもっとも複雑で非自明な処理をしている。成分が少ないからか(?)KG場を第二量子化の例として取り上げることが多い(?)が、その処理は自明とは言い難い。

「関数空間と作用素による確率論」という量子力学の原則に従い、「Fock構成に通すまでにどのような関数空間を準備したのか?」に着目することで、このプロセスを整理できる。場の演算子は\mathbf{Conf}_\astの時の議論をFockに持ち込みやすくするために変形されたラダーオペレータそのものだ。CCR/CARはFock構造を使う以上、古典的自由度がどんなものであろうと共通で要求される。重要なのは何をFock空間に投入しているかのほうだ。「Fock構成と、そこで使う関数空間をどうつくるか?」「作ったあとで、どのような作用素を考えるべきか?」に正面から(?)向き合おう。

Discussion