Obsidian + Cursorで爆速技術記事執筆!生成AI時代の新しい記事作成ワークフロー 🚀

Obsidian + Cursorで爆速技術記事執筆!生成AI時代の新しい記事作成ワークフロー ⚡

はじめに 🚀

技術記事の執筆ってみなさんどうやってますか?Markdownエディタでコツコツ書いてますか?それともWordやGoogle Docsで書いてますか?(当社でもVeriCertsというDID/VCに関する製品の開発をしています)。でも、自分で記事を書いててあれなんですが、技術記事って書くのに時間かかりすぎないですか?なんて思いませんか?(私は最初、、、思ってました。)

さてさて、2025年6月にZennの利用規約が更新されて、生成AIを使った記事作成が正式に認められるようになりました。これって技術記事執筆の世界に革命をもたらすんじゃないかと個人的に思ってます😊

そこで今回は、私が最近ハマっているObsidian + Cursorの組み合わせで、生成AIを活用した爆速技術記事執筆の方法について書きたいと思います。

なぜObsidian + Cursorなのか? 🤔

1.1 Obsidianの強み 📝

Obsidianってみなさん知ってますか?ざっくりいえばMarkdownベースの知識管理ツールです。でも、ただのMarkdownエディタじゃないんです。

Obsidianの最大の特徴はリンク機能とグラフビューです。記事同士を相互リンクで結びつけることで、知識のネットワークが構築されていきます。

🔍 イメージ: まるで自分の脳内の知識を可視化しているような感じです。

例えば、DIDについて書いた記事と、VCについて書いた記事をリンクで結ぶと、読者は関連記事に自然に誘導されます。これって技術記事の価値を何倍にも高めてくれるんです。

1.2 CursorのAI機能 🧠

一方、CursorはAI搭載のコードエディタです。でも、コードだけじゃなくてMarkdownも完璧にサポートしてるんです。

Cursorの最大の武器はAIアシスタントです。文章の続きを書いてくれたり、技術的な説明を分かりやすくしてくれたり、なんでもやってくれます。

一言で言えば、「AIと一緒に記事を書く」という新しい執筆体験を提供してくれるツールです。

1.3 組み合わせの相乗効果 ✨

ObsidianとCursorを組み合わせることで、以下のような相乗効果が生まれます:

| 機能 | Obsidian | Cursor | 組み合わせ効果 |

|---|---|---|---|

| 知識管理 | ✅ リンク・グラフ | ❌ | 記事間の関連性を可視化 |

| AI支援 | ❌ | ✅ 強力なAI | 執筆速度が劇的に向上 |

| Markdown | ✅ 完璧 | ✅ 完璧 | どちらでも編集可能 |

| プレビュー | ✅ リアルタイム | ✅ リアルタイム | 見た目を確認しながら執筆 |

実際のワークフロー 🛠️

2.1 記事の企画・構成段階 📋

まず、Obsidianで記事の構成を考えます。私の場合は以下のような流れです:

- アイデアメモ: Obsidianのデイリーノートに技術的な発見や疑問をメモ

- 構成案: 記事の構成を箇条書きで整理

- 関連記事の確認: 既存の記事との関連性をグラフビューで確認

例えば、DIDについて書く場合:

# DID記事の構成案

- はじめに(読者の疑問から)

- DIDとは?(基礎概念)

- 従来のIDとの違い(比較表)

- 実際の活用例

- まとめ・展望

2.2 執筆段階 ✍️

構成が決まったら、Cursorで執筆を開始します。

Cursorでの執筆のコツ:

- プロンプトの活用: 「技術記事の導入部分を書いて」と指示

- 段階的な執筆: 見出しごとにAIに依頼

- 文体の統一: 「筆者文体で」と指定

実際のプロンプト例:

「筆者文体で、DIDの基礎概念について分かりやすく解説してください。

読者の疑問から始めて、比喩を使った説明、具体例を含めてください。」

2.3 編集・推敲段階 🔧

執筆が終わったら、Obsidianに戻って編集・推敲を行います。

Obsidianでの編集のコツ:

- リンクの追加: 関連記事へのリンクを挿入

- タグの付与: 記事の分類を整理

- プレビュー確認: 見た目を最終チェック

生成AI活用の具体的なテクニック 🎯

3.1 文体の統一方法 📝

AIで記事を書くと、どうしても標準のままでは"AIっぽさ"が残ってしまいます。そこで、私が普段書いている文体をAIに真似てもらうために、自分の文体の特徴をまとめた文体分析メモを作ってみました。

# 文体分析_筆者.md

- 導入部分の特徴

- 技術解説のパターン

- 使用頻度の高い表現

- 記事構成のテンプレート

このメモをCursorに読み込ませて、「この文体で記事を書いて」と指示することで、一貫性のある"自分が書いたっぽい"記事を書くことができます。

3.2 技術解説の効率化 ⚙️

技術的な内容を分かりやすく説明するのは時間がかかりますが、AIを使うと劇的に効率化できます。

効果的なプロンプト例:

「以下の技術を初心者向けに説明してください:

- 技術名:[技術名]

- 対象読者:Web3初心者

- 説明方法:比喩を使った分かりやすい説明

- 具体例:実際のサービス名を含める

- 文体:筆者文体」

3.3 比較表の自動生成 📊

技術比較は記事の価値を高める重要な要素ですが、手作業で作るのは大変です。

比較表生成のプロンプト例:

「以下の技術を比較表で整理してください:

- 技術A:[技術名]

- 技術B:[技術名]

- 比較項目:特徴、用途、メリット、デメリット

- 形式:Markdownテーブル」

3.4 実際のプロンプト送信と記事生成の様子 🖼️

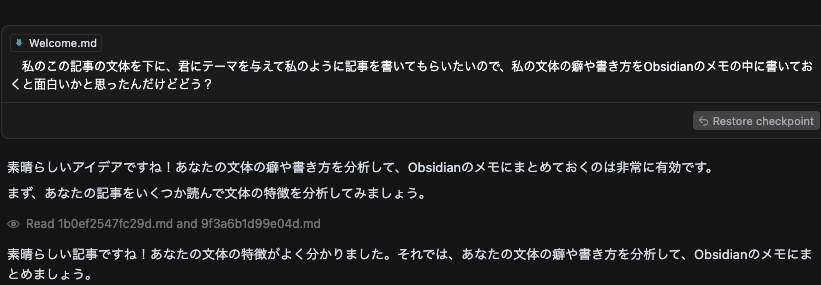

下記は、私の文体の特徴をAIに解析してもらい、Obsidian用の文体分析メモ(MDファイル)を作成している場面です。

このように、AIに自分の文体を学習させておくことで、以降の記事執筆も一貫したスタイルで高速に進めることができます。

実際の執筆時間比較 ⏱️

従来の執筆方法とObsidian + Cursor + AIの組み合わせで、実際にどれくらい時間が変わるのか比較してみました。

| 作業項目 | 従来の方法 | Obsidian + Cursor + AI | 効率化率 |

|---|---|---|---|

| 構成案作成 | 30分 | 10分 | 67%短縮 |

| 執筆 | 3時間 | 30分 | 83%短縮 |

| 編集・推敲 | 1時間 | 30分 | 50%短縮 |

| 合計 | 4時間30分 | 1時間10分 | 74%短縮 |

なんと、約3時間20分の時間短縮が実現できました!

ちなみに、今回この記事はCursorを使って実際に約30分で執筆が完了しています。

従来の方法と比べて圧倒的なスピード感で、しかも文体の一貫性も保てるのが大きな魅力です。

生成AI利用ガイドラインの変更について 📢

2025年6月5日にZennの利用規約が更新され、生成AIを使った記事作成が正式に認められるようになりました。

ポイント

- 生成AIの利用が正式に認められた

- 適切な利用方法のガイドラインが策定された

- 技術記事執筆の新しい可能性が開かれた

この変更を受けて、私はあえて生成AI一本で記事を書いてみるという実験をしてみました。

結果として、AIだけでも十分に読み応えのある記事が書けることが分かりました。ただし、重要なのは人間の編集・推敲です。

AIが書いた文章をそのまま公開するのではなく、以下の点を必ずチェックします:

- 技術的な正確性

- 文体の一貫性

- 読者への配慮

- オリジナリティの確保

今後の展望と課題 💡

5.1 さらなる効率化の可能性 🚀

Obsidian + Cursor + AIの組み合わせは、まだ発展途上です。今後以下のような進化が期待されます:

- AIの精度向上: より自然な日本語での執筆支援

- ツールの統合: ObsidianとCursorの直接連携

- テンプレートの充実: 分野別の執筆テンプレート

5.2 注意すべき課題 ⚠️

もっとも、「AIで記事が書ける」ということは「誰でも簡単に記事が書ける」可能性もあります。

大量の記事が出回ると玉石混交になるため、記事の質の担保やオリジナリティの確保といった課題は依然残ります。

この辺りは今後、人間の編集力や創造性がより重要になってくるでしょう。

5.3 技術記事執筆の未来 🌟

ともあれ、Obsidian + Cursor + AIの組み合わせで、技術記事執筆の世界が大きく変わるのは確かでしょう。

昔のように「記事を一本書くのに丸一日」という笑えない状況は脱し、効率的で質の高い記事作成が可能になったのです。

まとめ 📝

ポイント

- Obsidian + Cursor + AIで執筆効率が74%向上

- 文体分析メモで一貫性のある記事作成が可能

- 生成AI利用ガイドラインの変更で新しい可能性が開かれた

- 人間の編集・推敲が依然として重要

まとめると、Obsidian + Cursor + AIによって「技術記事執筆の革命」が来たと言えます。

もっとも、「AIで記事が書ける」ということは「誰でも簡単に記事が書ける」可能性もあります。

記事の質の担保は今後、人間の編集力や創造性がより重要になってくるでしょう。

ともあれ、Obsidian + Cursor + AIの登場で、技術記事執筆がより効率的で楽しいものになったのは確かでしょう。

昔のように「記事を書くのが大変」という状況は脱し、アイデアを形にする時間が大幅に短縮されたのです。

参考リンク 🔗

この記事は生成AIを活用して執筆されましたが、人間による編集・推敲(今回だけはほぼ原文そのままです)を経て公開されています。

Discussion