【論文解説】ホンダの動的な知識更新を行うマルチエージェントAIシステム ~ワイガヤ~

ホンダが発表した論文「DYNAMIC KNOWLEDGE INTEGRATION IN MULTI‐AGENT SYSTEMS FOR CONTENT INFERENCE」(ICLR 2025採択)の内容を日本語で解説します。

複数の専門LLMエージェントが協力して推論を行う「動的知識統合型のマルチエージェントシステム」が提案されています。

Hondaの企業文化であり、自由で活発な議論を行う「ワイガヤ」を模擬しています。

同じ自動車業界であるトヨタ自動車の「O-beya」に近いですね。

ホンダが発表した論文「DYNAMIC KNOWLEDGE INTEGRATION IN MULTI‐AGENT SYSTEMS FOR CONTENT INFERENCE」と、トヨタ自動車の「O-beya」を比較しながら、理解を深めたいと思います。

1. なぜ「マルチエージェントAI」が必要なの?単一のAIの限界

ChatGPTのような単一のAIは、色々な質問に答えてくれてとても便利です。しかし、以下のような限界があります。

- 専門知識の限界: 非常に専門的な分野や、複数の分野にまたがる複雑な問題では、単一のAIだけでは対応しきれないことがあります。

- 情報の整合性: 間違った情報(ハルシネーション)を出力したり、事実と異なることを言ってしまうこともあります。

- 多様な視点の欠如: 一つの視点からの回答になりがちで、様々な角度からの意見を統合することが難しいです。

まるで一人の人間が、あらゆる専門知識を網羅し、常に完璧な答えを出すのが難しいのと同じですね。そこで登場するのが、それぞれの専門分野を持ったAIたちが協力し合うマルチエージェントAIシステムです。

2. 最新研究が提案する「動的知識統合を備えたマルチエージェントシステム」

この研究では、複数のAIエージェントが協力して、論文のタイトルからその要約を推測するというタスクに挑戦しています。まるで、それぞれの分野に詳しい専門家たちが集まって、一つの課題について議論し、より良い答えを導き出すようなイメージです。

どんな仕組み?

-

専門家AIの集まり

各AIエージェントは、特定の専門分野(例:AI、機械学習、コンピュータビジョンなど)に特化したデータベースを持っています。 -

動的な知識更新

この論文の重要なポイントの一つが「動的な知識更新」です。これは、単に各エージェントが専門知識を持っているだけでなく、会話の進行に応じてその知識を適切に選び、リアルタイムに更新していく仕組みを指します。これにより、常に最新かつ最も関連性の高い知識を使って議論を進めることができます。

動的な知識更新のプロセス

-

初期の知識参照

会話の開始時、各エージェントは自身の専門分野に関連する初期のデータベースを参照します。 -

会話中の文脈分析

エージェント間の議論が進み、新しい情報や概念が提示されるたびに、各エージェントは現在の会話の文脈を分析します。 -

選択的な知識クエリ

文脈分析の結果、追加の情報が必要だと判断された場合、エージェントは自身の専門データベースの中から、その時点の議論に最も関連性の高い情報を選択的に検索し、取り込みます。 -

知識の動的更新

これにより、エージェントは常に最新の議論状況と最も関連性の高い専門知識に基づいて思考し、発言することができます。

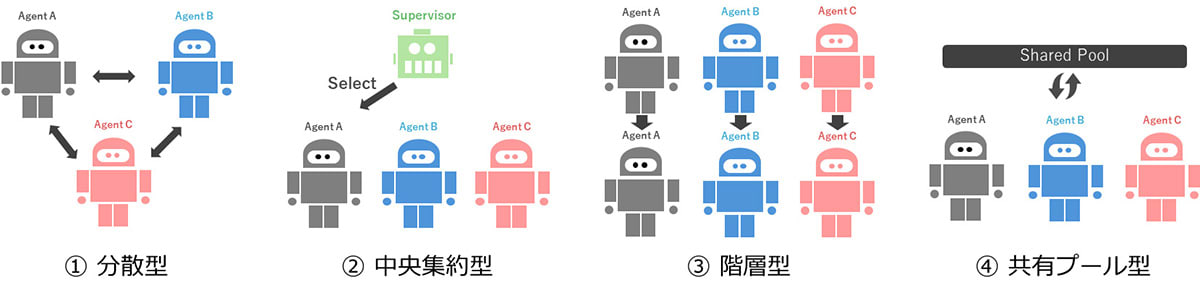

専門家チームの「話し合い方」にも注目!4つの連携パターン

人間社会にも様々な組織構造があるように、このマルチエージェントシステムにも4つの異なる連携パターンが提案されています。

-

分散型(Decentralized)

- 特徴: すべてのエージェントが他のすべてと直接通信し、密な相互作用ネットワークを形成します。まるで、全員が自由に意見を出し合うフラットな組織(例:スタートアップ開発チーム)のようです。

- 情報の流れ: エージェント間で双方向かつ自由に情報が流れます。

- トレードオフ: 新しい分野横断的な洞察の出現を促す可能性がありますが、会話のオーバーヘッドが増えることもあります。実験では、分散型が最も多くの専門用語を交換し、専門知識の幅広い共有を促進することが示されました。

-

中央集中型(Centralized)

- 特徴: 単一の「スーパーバイザー」エージェントが会話の流れを指示します。これは、リーダーが指示を出し、各専門家がそれに従って動く組織(例:研究室の教授と学生)に似ています。

- 情報の流れ: スーパーバイザーエージェントが必要に応じて各専門エージェントにクエリを実行し、会話の流れを制御します。

- トレードオフ: 会話の流れを効率的に制御し、合理的な結果につながる可能性があります。しかし、専門用語の出現は最も少なく、多様な視点や専門知識の共有が制限される可能性があります。

-

階層型(Layered)

- 特徴: 階層的な構造を持ち、各エージェントが独立して問題を検討し、その洞察をその後の会話で利用します。まるで、段階的に知識を洗練させていく組織(例:企業のR&D部門)のようです。

- 情報の流れ: 各エージェントは独立して問題を考え、コメントし、その洞察を後の会話で利用します。これにより、問題解決プロセスを段階的に洗練させることができ、より質の高い結論に到達することが可能です。

- トレードオフ: 高品質な結論に到達しやすいですが、情報共有は段階的になります。実験では、完全に分散されたモードで最高の平均スコアを示しました。また、この構成が動的な知識更新の効果が最もあったようです。

-

共有プール型(Shared Pool)

- 特徴: すべての会話出力が共有コンテンツプールに保存され、すべてのエージェントがアクセスできます。これは、以前に記録された情報が議論を促進するために利用されるWikipediaや知識共有プラットフォームに似ています。

- 情報の流れ: 各新しいステップでエージェントが以前のすべての会話コンテンツを参照できるため、情報共有を最大化します。

- トレードオフ: 情報共有を最大化しますが、情報過多や混乱のリスクも伴います。実験では、両方の条件(完全分散モードと分散エキスパートモード)で最も低い標準偏差で最も安定した結果を達成しました。

研究で見えてきたこと

実験の結果、このマルチエージェントシステムは、単一のAIよりも正確性と安定性の両方で優れていることが分かりました。単一エージェントアプローチは出力品質に大きなばらつきを示したのに対し、マルチエージェントシステムはより安定したパフォーマンスを示しました。

✅専門分野データとチームの効果

特に、関連ドメインのデータベースのみを使用する「エキスパートモード」のエージェントチームは、より優れた成果を出しています。これは、無関係な専門分野のエージェントやデータを除外すると、処理がより効果的であるということですね。

✅連携パターンの影響

連携パターンの比較では、完全に分散されたモードでは階層型が最高の平均スコアを示し、分散エキスパートモードでは分散型が最高の結果を達成しました。

✅動的知識更新の効果

また、動的知識更新を有効にすると、一般的に平均コサイン類似度が向上することが示されました。特に階層型構成で顕著な改善が見られました。これは、マルチエージェントシステムの精度を向上させる上での動的知識更新の有効性を検証しています。

✅エージェント間の「話し合い方」の違い

さらに、エージェント間の「話し合い方」も重要です。分散型のチームは専門用語をたくさん使って深く議論する傾向があり、集中型のチームは効率性を重視して専門用語をあまり使わないことが分かりました。これは、組織のコミュニケーションの取り方が、知識共有の深さと議論の効率性に影響を与えることを示唆しています。

✅ラウンド数やターン数の影響

ラウンド数やターン数を変化させても、マルチエージェントシステムは単一エージェントのベースラインを一貫して上回る堅牢性を示しました。これは、マルチエージェントシステムの利点が特定のパラメータ設定ではなく、そのアーキテクチャに由来することを示唆しています。ただし、ラウンド数やターン数が過剰になるとわずかな性能低下が見られ、最適な動作範囲があることが示唆されています。

3. トヨタ自動車の「O-beyaシステム」との違いは?

研究段階のシステムだけでなく、すでに実世界でマルチエージェントAIが活用されている事例があります。トヨタ自動車の「O-beya(大部屋)システム」です。

「大部屋」って?

トヨタには、かつて新車開発のために技術者たちが一つの大きな部屋に集まって、徹底的に議論する「大部屋」という文化がありました。これによって、部門間の壁を越えて知見を共有し、スピーディーな開発を実現していました。しかし、開発拠点の分散化やベテラン技術者の退職により、この伝統的な「大部屋」の維持が難しくなっていました。

O-beyaシステムは、この「大部屋」の精神をAIで再現したものです。

-

AI専門家チーム

エンジン、トランスミッション、バッテリーなど、それぞれの専門分野に特化した複数のAIエージェントが用意されています(現在9種類、今後も拡大予定)。 -

質問に応じた連携

エンジニアが質問をすると、質問内容に応じて関連する複数のAIエージェントが同時に動き出し、それぞれの専門知識に基づいて回答を生成し、システムがそれらを統合してユーザーに提示します。将来的には、ユーザーがエージェントを選ぶ必要なく、AIが最適な組み合わせを自動で判断するようになります。 -

知識の蓄積と改善

過去の設計データ、技術文書、さらにはベテランエンジニアの手書きのメモまで、膨大な社内ノウハウが知識ベースとして蓄積されています。また、AIの回答をベテランエンジニアが確認し、フィードバックすることで、AIの知識が日々更新され、より賢くなっていきます。

どんな課題を解決しているの?

O-beyaシステムは、以下のような課題解決に貢献しています。

-

ノウハウの継承

ベテランエンジニアの退職によって失われがちな貴重な技術やノウハウを、AIを通じて若手エンジニアに継承。 -

業務効率化

必要な情報に素早くアクセスできるようになり、情報検索にかかる時間を大幅に削減。 -

開発スピードの向上

専門家チームによる迅速な情報提供と課題解決により、新車開発のプロセスを加速。

4. 2つのシステムの共通点と違い

| 特徴 | 最新研究のマルチエージェントシステム | トヨタのO-beyaシステム |

|---|---|---|

| 目的 | 複雑な科学的課題の解決、知識統合 | 熟練エンジニアのノウハウ継承、新車開発のスピード向上 |

| アプローチ | 複数の専門AIによる協調 | 複数の専門AIによる協調 |

| エージェント連携 | 分散、集中、階層、共有プールなど研究 | 質問振り分け、並列処理、結果統合。将来的には自動選択 |

| 知識の更新 | 会話コンテキストに基づき動的に更新 | 人間によるフィードバック、利用履歴蓄積で継続的に改善 |

| 評価の視点 | 回答の正確性(コサイン類似度など) | 業務効率化、知識継承、開発スピード(実務での効果) |

| 適用領域 | 科学論文の要約生成など、理論検証 | 自動車開発における専門知識の活用、設計・製造 |

共通しているのは、どちらのシステムも「専門分野を持つ複数のAIエージェントが協力し合うことで、単一のAIでは難しい複雑な課題を解決する」という思想に基づいている点です。

違いとしては、研究論文が様々な連携パターンや動的な知識更新のメカニズムを理論的に検証しているのに対し、O-beyaシステムは、トヨタの実際の開発現場における具体的な課題解決に特化し、AIを活用している点です。

まとめ

今回見てきたように、マルチエージェントAIは、それぞれのAIが専門知識を持ち寄り、協力し合うことで、複雑な課題をより効率的かつ正確に解決する可能性を秘めています。これは、人間社会におけるチームワークや組織運営のあり方にも通じるものがありますね。

研究分野では、より高度な連携メカニズムや知識統合の方法が探求され、トヨタのO-beyaシステムのように、すでに具体的なビジネス課題の解決に貢献している事例も生まれています。

Discussion