【個人開発】Laravel + Vue.jsで作る週刊少年ジャンプ年表アプリ【ジャンプなに読んでた?】

こんにちは。最近、「昔ジャンプで何読んでたっけ?」と思い出すことが増えたので、週刊少年ジャンプの歴代連載作品の年表サイトを作ってみました。

その名も…

ジャンプなに読んでた?

🔍 どんなサイト?

- 1968年創刊からの ジャンプ連載作品を年表形式で一覧表示

- 縦スクロールで時代をさかのぼり、作品ごとの連載期間が一目でわかる

- 気になる作品をクリックすると 作品紹介がポップアップ

- さらに、コメントをニコニコ動画風に流せる機能も実装!

💡 技術スタック

| 技術 | 内容 |

|---|---|

| Laravel | バックエンド(API、DB、ルーティング) |

| Vue.js | フロントエンドUI(SPA) |

| MySQL | データベース(Dockerで構築) |

| Vite | フロントビルドツール |

🛠 開発の工夫ポイント

今回このサイトを公開するにあたって、使用した技術や工夫した点をいくつか紹介します。

データベース

作品テーブルworks

Wikipediaの週刊少年ジャンプ連載作品の一覧からデータを拝借。

このページの表をそのままテーブルにしました。

| カラム名 | 型 | 説明 |

|---|---|---|

| id | bigint unsigned | 作品ID(自動採番) |

| title | varchar(255) | 作品タイトル |

| author | varchar(255) | 作者名 |

| original | varchar(255) | 原作名(原作がある場合) |

| start_number | varchar(255) | 連載開始号 |

| end_number | varchar(255) | 連載終了号 |

| note | varchar(255) | 備考(特記事項など) |

バックナンバーテーブルback_numbers

ゼブラック(集英社が運営する総合電子書籍サービス)の、週刊少年ジャンプのバックナンバーから情報を取得。

また、過去のバックナンバーはメディア芸術データベースというサイトからスクレイピングで取得したりもしました。

| カラム名 | 型 | 説明 |

|---|---|---|

| number | varchar(255) | バックナンバー号数 |

| release_date | date | 発売日 |

この二つのテーブルを結合して、作品ごとの連載期間を算出しています。

クエリはシンプルでこんな感じ

$works = DB::table('works')

->select(

'works.*',

'start_back_numbers.release_date as start_release_date',

'end_back_numbers.release_date as end_release_date'

)

->leftJoin('back_numbers as start_back_numbers', 'start_back_numbers.number', '=', 'works.start_number')

->leftJoin('back_numbers as end_back_numbers', 'end_back_numbers.number', '=', 'works.end_number')

->orderBy('start_back_numbers.release_date', 'asc')

->get();

作品年表の表示

PHPでデータを整形して、Vue.jsで縦スクロールの年表を描画。

これが一番のポイントです。

日付の値をstrtotime()でタイムスタンプに変換し、その数値をもとに縦位置や連載期間(グラフの長さ)を描画しています。

まずは年表の開始日を指定します。

ジャンプの創刊は1968年8月1日なので、この年1月1日から始まるようにします。

$chronology_start_date = '1968-01-01';

次に、年表の開始日と、作品の連載開始日、連載終了日を全てタイムスタンプに変換し、

この数値をもとに作品の縦位置(top)と連載期間(serialization_period)を計算します。

// $chronology_start_date => '1968-01-01' // 年表の開始日

// $tmp_work['start_release_date'] => '1968-08-01' // 作品の連載開始日

// $tmp_work['end_release_date'] => '1968-12-26' // 作品の連載終了日

// この作品の年表の縦位置は、年表の開始日から6ヶ月後の位置、(1968-08-01 - 1968-01-01 )

// 作品の連載期間を表す縦線の長さは、約5ヶ月分の長さ(1968-12-26 - 1968-08-01 )

// これをそれぞれ、strtotime()でタイムスタンプに変換して計算します。

// 作品の縦位置

$tmp_work['top'] = strtotime($tmp_work['start_release_date']) - strtotime($chronology_start_date);

// => 18403200

// 作品の連載期間

$tmp_work['serialization_period'] = strtotime($tmp_work['end_release_date']) - strtotime($tmp_work['start_release_date']);

// => 12700800

これの値をもとに、Vue.jsで年表を描画します。

<template v-for="work in works" :key="work.id"><!-- 作品ごとにループ -->

<div class="work" :style="workStyle(work)"><!-- 作品のスタイルを適用 -->

<div class="title">{{ work.title }}</div><!-- 作品タイトル -->

</div>

</template>

//作品のスタイル

workStyle(work) {

// scaleは年表の縮尺、1画面にいい感じに収まるように調整するための値

// 作品を表示する縦位置を計算

const top = work.top / this.scale;

// 作品の連載期間を高さに変換

const height = work.serialization_period / this.scale;

// 現在のスクロール位置と作品の位置を比較して、表示するかどうかを決定

// → 連載終了した作品を非表示にするため

const isVisible = top + height > this.scrollTop;

return {

top: top + 'px',

height: height + 'px',

opacity: isVisible ? 1 : 0, //非表示の場合は透明にする

width: isVisible ? '14px' : '0', //非表示の場合は横幅も幅を0にする

transition: 'opacity 0.3s,width 0.3s', // アニメーション効果

};

},

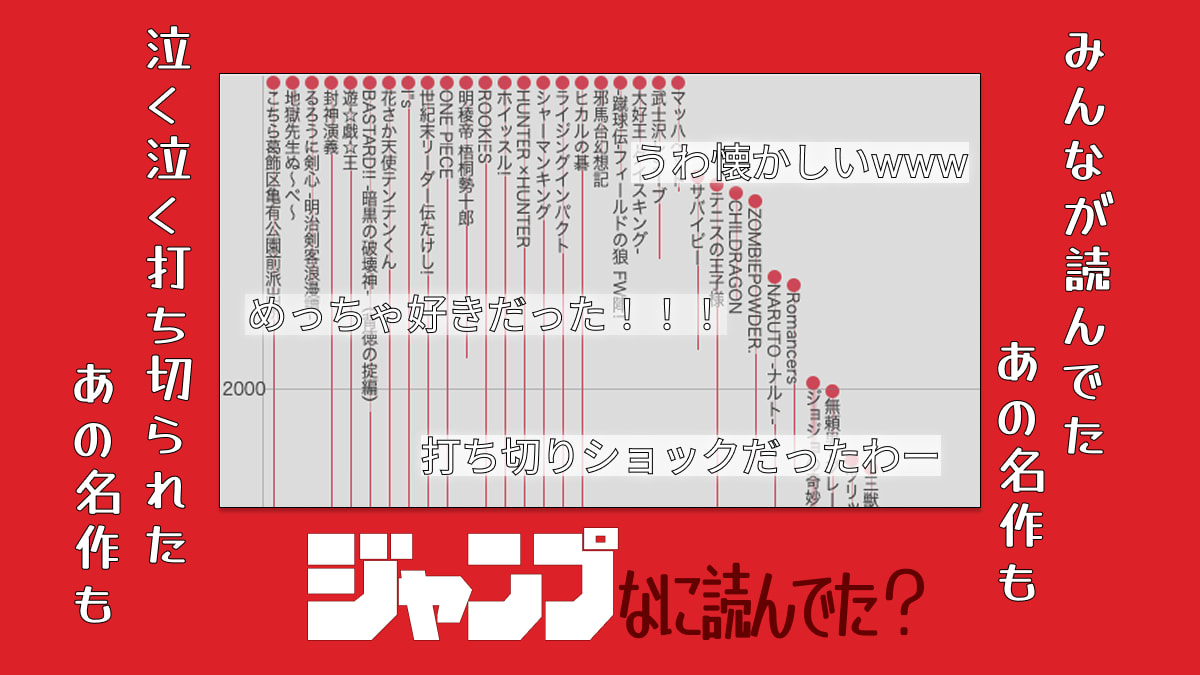

これを描画した結果がこちらです。

コメント機能

作っている途中で、ただの年表では面白くないなと思い、ニコニコ動画風のコメント機能を実装しました。

(特許とか著作権は問題ないですよ!)

入力蘭にコメントを入力し、送信ボタンを押すと、コメントが年表の右から左へ流れていきます。

コメントの送信処理はこんな感じです。

sendComment() {

if (!this.newComment.trim()) return; // 空のコメントは送信しない

const id = self.crypto.randomUUID(); // UUIDを生成して一意のIDを作成

const commentText = this.newComment.trim(); // 入力されたコメントを取得

const chronologyHeight = this.$refs.chronology.clientHeight; // 年表の高さを取得

const topOffset = this.scrollTop + chronologyHeight / 2; // 年表の中央にコメントを配置

const distance = window.innerWidth + 200; // コメントが流れる距離(画面幅 + 200pxの余裕)

const speed = 100; // コメントの流れる速度(px/s)

const duration = distance / speed; // コメントが流れる時間(秒)

const makeCommentStyle = () => ({

position: 'absolute',

whiteSpace: 'nowrap',

top: `${topOffset}px`, // 現在表示されている年表の中央に配置

animation: `move-left ${duration}s linear infinite`, // 左へ流れるアニメーション

});

// コメントオブジェクトを作成

const comment = {

id,

text: commentText,

style: makeCommentStyle(),

};

// コメントをVueのデータに追加

this.comments.push(comment);

this.newComment = '';

// fetchでコメントをサーバーに送信

fetch('/api/comments', {

method: 'POST',

headers: {

'Content-Type': 'application/json',

'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').getAttribute('content')

},

body: JSON.stringify({

text: commentText,

position: topOffset

})

}).then(res => {

// return res.json();

});

}

実際にコメントが流れる様子は、ぜひ

こちらのサイトからご確認ください。

🤝 おわりに

今回は主にアプリケーションの実装内容を紹介しましたが、

他にも、スクレイピングでデータを取得したり、Dockerで環境構築をしたりと、いろいろな技術を使いました。

興味のある方は、ぜひコメントしてください。

Discussion