2分で決まる:Serena vs Cipher 思想とアーキテクチャ——CLIオンデマンドか常駐メモリか

はじめに

AIによるコーディング支援が広がる一方で、課題はいつも「文脈」です。

必要なファイルに届かない、会話が切り替わると前提が消える——そんな齟齬をどう埋めるか。

本記事は、そのボトルネックを解く 2 つのOSS、Serena と Cipher を比較します。

- Serena:CLI 実行時に必要な文脈だけを生成。軽く、はやい。

- Cipher:常駐サーバ+メモリで文脈を保持。IDE連携が強く、継続作業に強い。

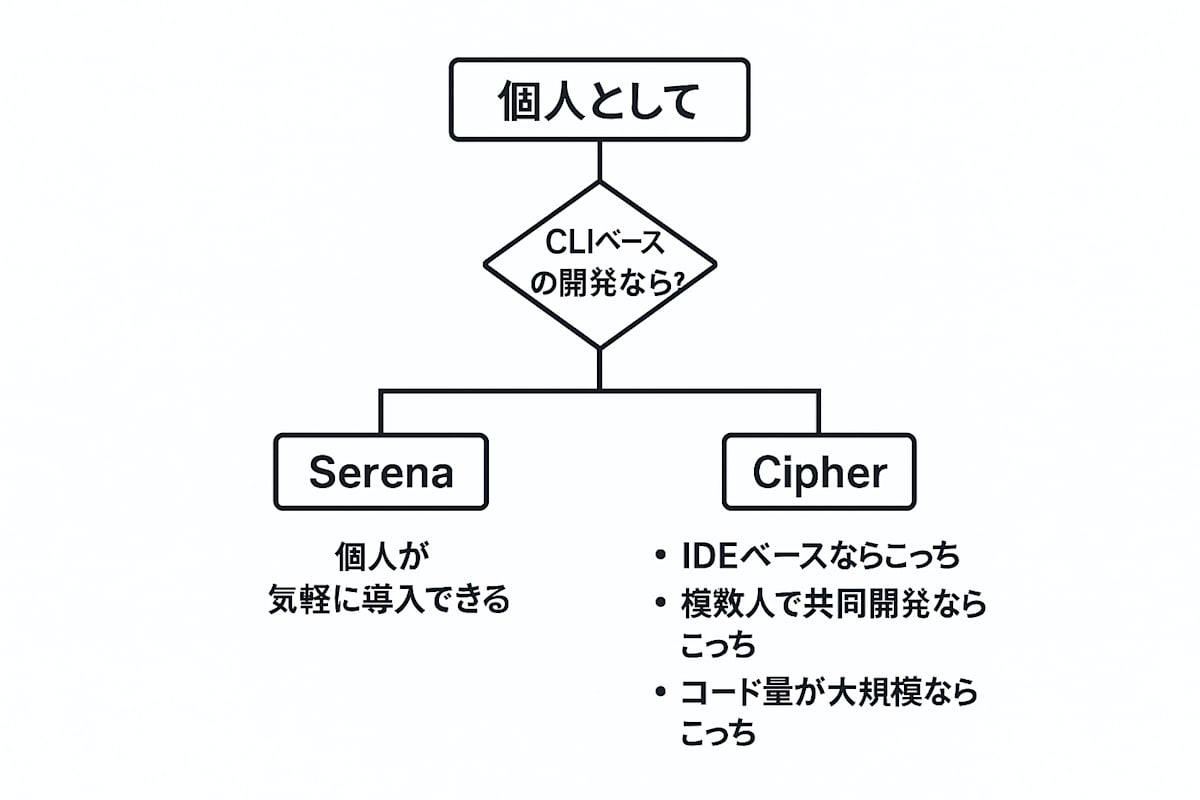

結論はシンプルです。個人×CLI中心なら Serena、IDE中心/複数人/大規模なら Cipher。

以降は、この判断を迷いなく下せるように、思想・アーキテクチャ・最短導入・運用のコツを実戦目線で整理します。

1. はじめに:AIはプロジェクトの「文脈」をどこまで掴めるか?

AI コーディング支援の弱点は、しばしば文脈不足にあります。

「関係のないファイルに手を入れてしまう」「会話が変わると前提を忘れる」という経験があるはずです。

この壁を崩す鍵が MCP(Model Context Protocol) と、その上で動く OSS ツール群。

本シリーズでは、注目度の高い Serena と Cipher を取り上げ、実務の観点で比較します。

- 前編:思想とアーキテクチャ

- 中編:機能比較・導入手順

- 後編:開発スタイル別の選び方

まずは「なぜ設計が違うのか」「どこが体験の差になるのか」を掴みます。

2. 解決策となる2つのOSS:「Serena」と「Cipher」

-

Serena

CLI を起点に、コマンド実行のたび 必要最小限の文脈 を集めて LLM に渡します。

常駐プロセスは不要。軽く試せて、動きも読みやすい。個人や小さな案件と相性が良い。 -

Cipher

ローカルサーバとして常駐。メモリレイヤーに文脈を蓄え、IDE からいつでも引き出せます。

連携に強く、会話をまたいでも理解が深まる。チーム開発や大規模コードで効きます。

目的は同じでも、**「文脈をいつ作り、どれだけ保持するか」**の考え方が対照的です。

3. 最大の違いはアーキテクチャ:CLIツール vs ローカルサーバ

3.1 概観

-

Serena(CLI型)

- 実行時だけコードをスキャン → 文脈生成 → LLM へ

- 常駐なし。導入が速く、PC負荷も最小。

-

Cipher(常駐サーバ型)

- IDE から常時接続 → メモリレイヤーで文脈を保持・検索・共有 → LLM へ

- 連携が強力。会話を跨いだ再応答が速い。

3.2 要点の早見表

| 観点 | Serena | Cipher |

|---|---|---|

| 形態 | CLIツール | ローカルサーバ |

| 文脈 | 都度生成 | 持続保持(メモリ) |

| 連携 | ターミナル中心 | IDE/ツール横断 |

| 導入 | 非常に手軽 | やや手順あり |

| リソース | 実行時のみ使用 | 常駐で一定使用 |

詳細な機能・導入は中編で扱います。

3.3 図で見る動き

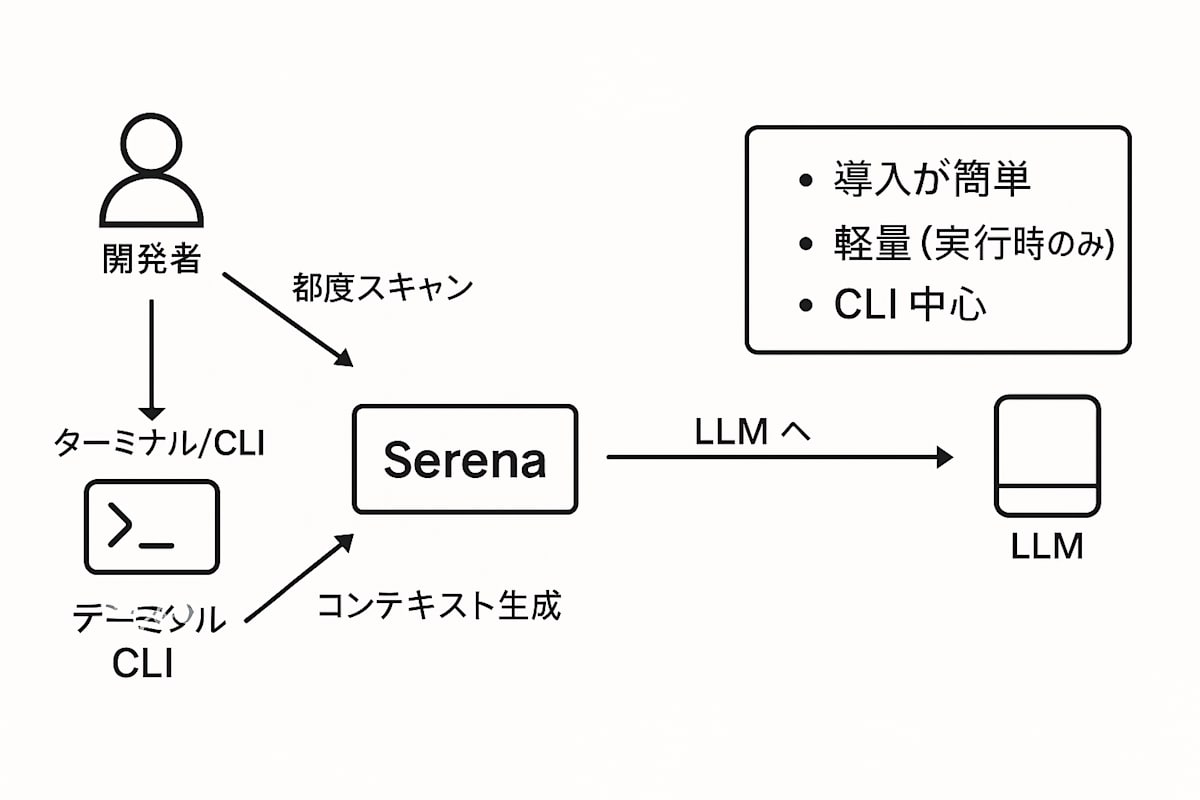

Serena(CLIオンデマンド)

開発者 → ターミナル/CLI → Serena(都度スキャン/コンテキスト生成)→ LLM。要点:導入が簡単/軽量/CLI中心。

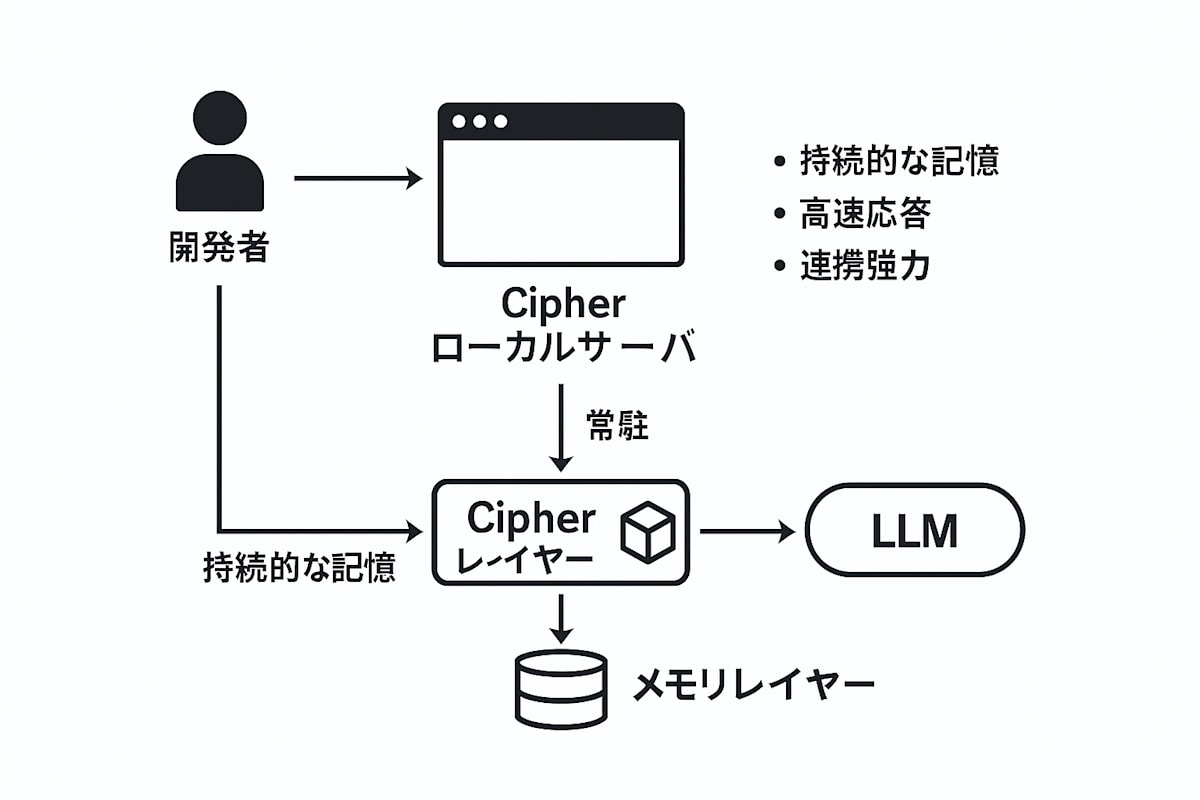

Cipher(常駐+メモリレイヤー)

IDE → Cipher ローカルサーバ → メモリレイヤー → LLM。要点:持続的な記憶/高速応答/連携強力。

4. 一目でわかる機能比較表

| 観点 | Serena | Cipher |

|---|---|---|

| 形態 | CLIツール | ローカル常駐サーバ |

| 文脈 | 都度生成(オンデマンド) | 持続保持(メモリレイヤー) |

| 連携 | ターミナル中心 | IDE横断(VS Code/Cursor 等) |

| 導入 | 軽い | やや手順 |

| 応答(2回目以降) | 再生成あり | 速い(保持済み) |

| リソース | 実行時のみ | 常駐で一定使用 |

| チーム共有 | 手動共有中心 | メモリ共有しやすい |

| スケール | 小〜中規模に好相性 | 中〜大規模に強い |

| 典型ユースケース | 個人/短期/CLI派 | IDE派/チーム/長期運用 |

迷ったら:軽く試す:Serena → 継続運用:Cipher。

5. 「Serena」のメリット・デメリット

5.1 メリット

- 導入が速い:依存が少なく、まず触れる。

- 軽量:バックグラウンド常駐なし。負荷が読める。

- 文脈が見えやすい:オンデマンド抽出で挙動が透明。

- CLIワークフローと親和:ターミナル駆動の個人開発に合う。

5.2 デメリット

- 実行オーバーヘッド:大規模リポジトリは待ちが出やすい。

- IDE連携は控えめ:ターミナルからの利用が主。

- 連続作業で再形成:会話が変わると文脈を作り直す場面がある。

5.3 最短導入(例)

実行環境は公式手順に合わせて調整してください。以下は最小の流れ。

# 例:uv を使う場合(公式の案内に準拠)

# ⚠️ セキュリティ注意:実行前にスクリプト内容を確認することを推奨

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

# Serena を取得

git clone https://github.com/oraios/serena.git

cd serena

# 設定テンプレートを準備

cp project.template.yml my-project.yml

# ↳ 言語やプロジェクトルートを指定

cp serena_config.template.yml serena_config.yml

# ↳ 上記 my-project.yml を登録

大規模は初回が重くなりがち。事前に index すると体感が変わります。

uvx --from git+https://github.com/oraios/serena serena project index

MCP クライアント設定(例:Claude Desktop)

{

"mcpServers": {

"serena": {

"command": "uv",

"args": ["run", "--directory", "/path/to/your/serena", "serena-mcp-server"]

}

}

}

※ /path/to/your/serena は実際のクローン先パスに置き換えてください(例:/home/user/tools/serena)。

設定が失敗する場合のトラブルシューティング:

- パスが正しいか確認:

ls -la /home/user/tools/serena - uvコマンドが利用可能か確認:

uv --version - MCPサーバが起動するか確認:

uv run --directory /home/user/tools/serena serena-mcp-server --help

5.4 よくあるつまずき

-

初回解析が長い:大きいリポジトリは待つ。最小ディレクトリから試す。

- 解決策:

uvx --from git+https://github.com/oraios/serena serena project index --directory ./srcのように範囲を限定

- 解決策:

-

言語サーバ依存:対象言語の LSP の導入状況を確認。

- 解決策:言語別にLSPをインストール(例:TypeScript なら

npm install -g typescript-language-server)

- 解決策:言語別にLSPをインストール(例:TypeScript なら

-

無駄トークン:質問を具体化(ファイル/関数名を明示)→無駄を削減。

- 解決策:「

UserService.jsのauthenticateメソッドにログイン履歴機能を追加」のように具体化

- 解決策:「

Serenaのコツ(プロンプト例)

良い例:

`UserService.js` の `authenticate` メソッドに、ログイン失敗3回でアカウントロック機能を追加。

既存のバリデーション処理は保持し、新たに `failureCount` と `lockedUntil` フィールドを使用。

悪い例:

ログイン機能を改善してください。

コツ:

- "1タスク=1プロンプト"。範囲を絞る。

- ファイル/シンボル名を入れる。

- 変更の狙い(目的・制約)を先に言う。

6. 「Cipher」のメリット・デメリット

6.1 メリット

- 持続的な記憶:会話を跨いでも理解が深まる。

- IDE連携が強い:VS Code/Cursor から透過利用。

- 応答が速い:二回目以降の質問で効く。

- チーム運用しやすい:メモリ共有、文脈の再利用。

6.2 デメリット

- 常駐プロセス:メモリ/CPU を常時消費。

- 初期設定:環境変数や埋め込み設定など、最初に少し手数。

- 設計の理解が必要:メモリ設計(保存/検索の粒度)に慣れが要る。

6.3 最短導入(例)

# グローバル導入

npm install -g @byterover/cipher

# 対話/サーバ/MCP の各モード

cipher # 対話

cipher --mode api # APIサーバ

cipher --mode mcp # MCPサーバ

# Cipherの動作確認

cipher --mode api &

# プロセス確認

ps aux | grep cipher

# ヘルスチェック(タイムアウト付き)

curl -m 10 http://localhost:3000/health

6.4 よくあるつまずき

-

.env の鍵漏れ:必ず .env を .gitignore。共有は Vault 系で。

- 解決策:API キーは環境変数で管理(

export OPENAI_API_KEY=your_key)、チーム共有には AWS Secrets Manager や HashiCorp Vault を使用

- 解決策:API キーは環境変数で管理(

-

ポート競合:他常駐ツールと重なる場合はポートを明示。

- 解決策:

cipher --mode api --port 3001のようにポート指定

- 解決策:

-

初回インデックス時間:大規模リポジトリは待つ。最初は小さく。

- 解決策:

cipher --mode index --path ./src/componentsのように範囲を限定

- 解決策:

Cipherのコツ(メモリ活用例)

メモリレイヤーの仕組み:

Cipherは会話の文脈、コード理解、ユーザー設定を永続化したメモリ空間に保存し、

後続の質問で即座に参照できるようにしています。

良いメモリ管理例:

- 記憶化する単位(課題/変更理由/インターフェース)を決める

- "学習ログ"を残すと、後続の応答が安定

- チームでは共有用メモリの命名規約を作る(例:

feature/<ticket>、bug/<id>)

メモリ設定の具体例:

{

"memory": {

"project_context": "Next.js ecommerce app",

"coding_style": "TypeScript strict mode, functional components",

"test_framework": "Jest + React Testing Library"

}

}

付録:導入の順番(最短ルート)

- Serena を個人で試す(CLI/小粒タスク)。

- 継続運用や IDE 中心が見えたら Cipher を導入。

- チーム共有が増えたら、メモリ運用のルール化(命名・保存粒度・削除基準)。

7. どっちを選ぶ?判断チェックリスト

チェック(当てはまる方を選ぶ)

- CLI中心で動くことが多い

- 導入は最短がいい/軽く試したい

- 小〜中規模の個人案件が多い

- 実行時だけ動けばよい(常駐は避けたい)

→ Serena

- IDE(VS Code/Cursor)から離れたくない

- 会話をまたいで文脈を残したい

- 複数人で文脈を共有したい

- 中〜大規模コードで再応答の速さが欲しい

→ Cipher

7.1 早見表(短文のみ)

| 条件 | 推奨 |

|---|---|

| 個人 × CLI中心 | Serena |

| IDE中心 | Cipher |

| 複数人で共同開発 | Cipher |

| 大規模コード | Cipher |

| 常駐を避けたい | Serena |

| まずは軽く試したい | Serena |

7.2 図(選択フローチャート)

8. 段階導入のすすめ(最小コストで拡張)

Phase 1:個人で試す(Serena)

- 小粒タスクで効果を確認(関数修正、ユニット追加、軽微なリファクタ)。

- プロンプトは具体化(ファイル名/シンボル名/目的)。

- 初回解析が重い場合は対象ディレクトリを絞る。

Phase 2:IDE中心に移行(Cipher)

- IDEから常駐サーバに接続。メモリで再応答を高速化。

- 「何を覚えさせるか」を決める(仕様、意図、制約、IF/型、既知不具合)。

Phase 3:チーム運用に拡張(Cipher)

- 共有メモリの命名規約:

feature/<ticket>、bug/<id>など。 - 保存粒度:1タスク=1メモ。重複は避ける。

- 破棄ポリシー:期限・変更イベントで整理(肥大化防止)。

-

セキュリティ:鍵は Vault / Secrets、

.envは.gitignore。

Phase 4:計測と改善

- 時間:初回/2回目の応答時間、タスク完了リードタイム。

- 品質:差分のレビューヒット率、手戻り件数。

- プロンプト:テンプレの AB テスト(指示の粒度・順序)。

うまくいかないときは 前のフェーズに戻る。

例:Cipher で運用が重い → Serena のスポット活用に寄せる。

9. まとめと次アクション

-

結論の再掲

- 個人×CLI中心 → Serena。軽く、速く、入りやすい。

- IDE中心/複数人/大規模 → Cipher。記憶を活かし、速く回す。

-

次にやること

- 既存タスクの中から 10〜30分の小粒 を選ぶ。

- Serena で試す(オンデマンド文脈の手触りを確認)。

- IDE 中心なら Cipher を導入。チームは命名と粒度を先に決める。

- 応答時間・手戻りを定点観測。テンプレートを更新。

-

公式リソース

- Serena (GitHub) - CLI型AIコーディング支援ツール

- Cipher (GitHub) - 常駐型AIコーディング支援ツール

おわりに

文脈は“その場しのぎ”ではなく“資産”にする。

その設計が、日々の開発体験を左右します。

- まずは小さく:個人タスクで Serena を試す。オンデマンド文脈の手触りを確認。

- 必要に応じて拡張:IDE中心・継続運用・チーム共有が見えたら Cipher へ。

- 運用を回す:何を覚えさせ、いつ破棄するか。命名・粒度・鍵管理をルール化。

- 測って改善:初回/再応答時間、手戻り、レビュー指摘。数字で見ると効きます。

最後にもう一度。個人×CLIは Serena。IDE/複数人/大規模は Cipher。

小さく始めて、必要になったら広げる。これが最速最短の導入ルートです。

Discussion