医療DXの切り札?FHIRで始まる未来

はじめに

こんにちは!

医療業界のイノベーションを加速させる企業ispecでエンジニアをしている、ほりです!

弊社では、病院の電子カルテを中心とした基幹システムのクラウド化やモダンな環境への移行支援、AIを活用した医療DXの推進などを行っています。

そんな開発の中で最近よく話題になるのが、タイトルにあるFHIRです。

弊社内では、このFHIRを使用した開発を加速させるためのプラットフォーム開発も進めており、ますます注目度が高まっています。

今回は、このFHIRがどういったものなのか、自分自身の理解度アップも兼ねて概要をまとめていきたいと思います。

FHIR (HL7 FHIR) とは?

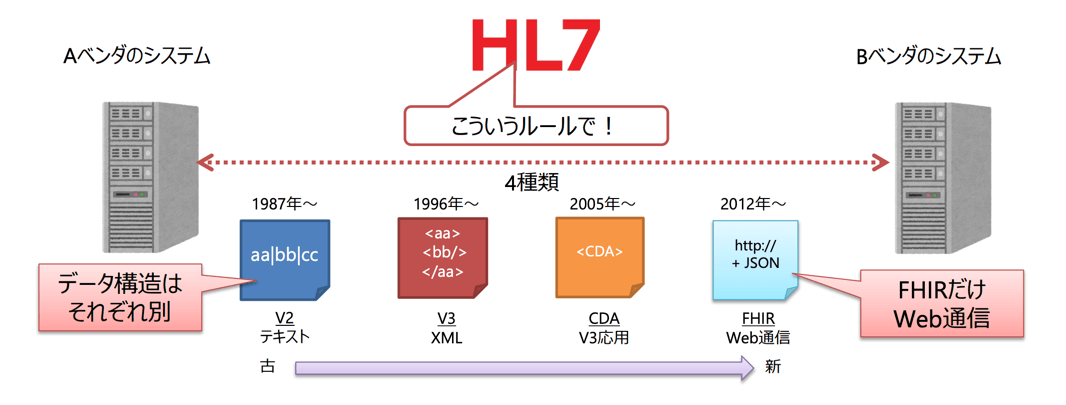

FHIRは、正式にはFast Healthcare Interoperability Resourcesと呼ばれる医療情報交換の標準規格で、ファイアと読みます。国際的な医療IT標準化団体であるHL7 International (Health Level Seven International) が策定しています。

HL7 Internationalは、これまでもHL7 V2、V3、CDAなどの規格を出してきました。

https://www.hl7.jp/docs/80seminar_2_HL7.pdf

従来のHL7 V2/V3との違い

-

HL7 V2

病院情報システム間でのデータ連携 (患者登録、検査結果通知など) に広く使われてきたメッセージング規格です。非常に普及している一方で、メッセージ形式が一貫性に欠けたり、拡張性が難しかったりする課題がありました。 -

HL7 V3

HL7 V2の課題を解決しようと生まれた次世代規格です。しかし、モデルが複雑になりすぎて実装が大変だったり、広く普及したとは言い難い状況です。 -

FHIR (HL7 FHIR)

そこで、より軽量で、かつWeb技術 (REST, JSON, XMLなど) と親和性が高い規格として誕生したのがFHIRです。医療データをWeb的に扱う というコンセプトが新しく、医療システム間の相互運用性を大きく高める期待が寄せられています。

FHIR誕生の背景

医療システムの世界では、病院ごとにシステムがバラバラで、データの相互運用が非常に大変という問題がありました。加えて、医療情報は他産業に比べてIT化が遅れ気味で、レガシーなプロトコルや独自仕様が多かったのです。

そんな中、クラウドやモバイル技術が普及してきて「もっと簡単に医療データを扱えないの?」というニーズが高まり、「従来のHL7 V2やV3より、さらにシンプル&拡張性に優れた規格を作ろう!」 という動きが生まれました。これがFHIRの発端です。

FHIRは従来の知見 (V2, V3, CDAで培ったもの) を活かしつつ、軽量かつWeb技術に準拠したアプローチを採用することで、国際的にも急速に普及が進んでいるというわけです。

FHIRの仕組み (技術概要)

リソース (Resource)

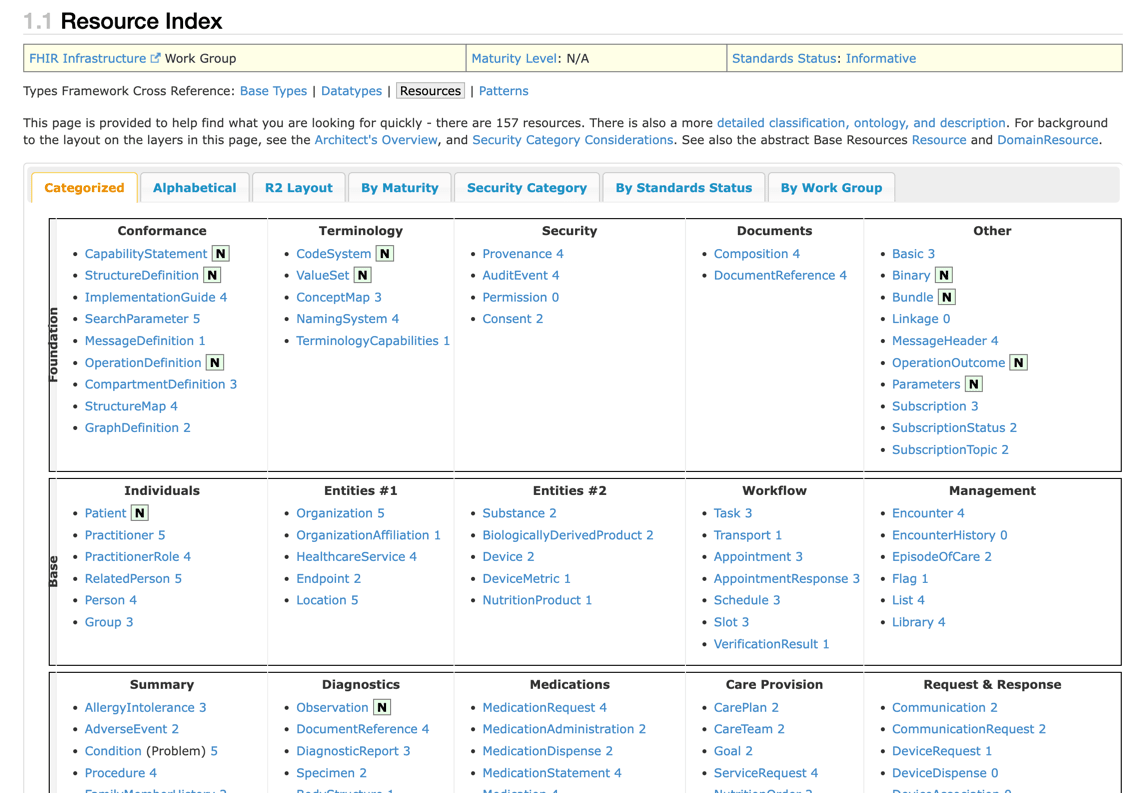

FHIRでは医療データをResourceという小さな単位に分割して管理します。

- Patient: 患者情報

- Observation: 検査結果やバイタルサイン

- Medication: 薬の処方情報

- Condition: 診断情報や病名

などが代表例です。

https://hl7.org/fhir/resourcelist.html

ResourceはJSONやXMLで表現され、HTTPのREST APIを通してGET/POST/PUT/DELETEなどの操作が可能です。

たとえばPatient/123をGETすれば、IDが123の患者リソースを取得できます。従来の医療システムと比べ、Web技術に馴染みがあるエンジニアにはとっつきやすいですよね。

拡張 (Extension)

医療現場の運用は国や施設によって多種多様なので、標準リソースだけでは網羅できない情報も出てきます。そこでFHIRにはExtensionという仕組みがあり、標準を壊さずに追加項目を盛り込めます。

互換性を損なわない範囲で拡張できるため、国際標準をベースにしつつローカル要件にも対応できるというわけです。

履歴管理 (History) とBundle

-

バージョン管理 (History)

リソースが更新されるたびにバージョンが付与され、過去の状態も履歴として追えるようになっています。医療系システムでは「いつ、誰が、どんな変更をしたのか」を厳密に把握することが大切なので、これは助かる機能です。 -

Bundle

複数のリソースを一括で登録・更新したい場合に使用するリソースです。トランザクション的に一度に処理できるので、関連データをまとめて送りたい場合などに便利です。

FHIR JP Coreとは?

FHIRの仕組みがわかったところで、「じゃあ日本ならではの保険証や病名コードはどう扱うの?」という話になりますよね。そこで登場するのがFHIR JP Coreです。

FHIR JP Coreは、日本独自の医療制度やコード体系に合わせて、FHIRリソースをどう設計・運用するかをガイドライン化したものです。

「日本の保険情報をPatientリソースとどう紐づけるか」「診断情報 (ICD-10など) はどのリソースに記載するか」など、国内の実務に直結する内容がまとめられています。

これらを参照しながらシステムを設計すれば、ローカル仕様に対応しながらも、将来的に標準型電子カルテやPHRとの連携がスムーズになる可能性が高まります。

将来的にどんなことが可能になるのか?

FHIRが普及すると、私たちの生活や医療現場はこんなふうに変わるかもしれません。

-

シームレスなデータ連携

たとえば、引っ越し先の病院でもすぐに過去の検査結果や処方履歴を参照できるようになる。患者本人が許可すれば、FHIRベースのAPIで医療データを共有しやすくなります。 -

PHR (パーソナル・ヘルス・レコード) の拡充

スマホやWebアプリで、自分の健康データを一覧管理できるようになり、別の病院でも自分のデータを簡単に見せられる。個人の生活データ (ウェアラブル端末など) と医療データを統合することで、より個別化されたヘルスケアも期待できます。 -

医療アプリケーションの多様化

FHIRを使った服薬支援アプリ、遠隔モニタリング、AI診断支援ツールなど、様々なサービスが生まれやすくなります。従来の病院内システムだけじゃなく、クラウドやモバイルを活用した自由な発想のアプリケーションが増えていきそうです。 -

クラウドネイティブな病院システム

FHIRを標準APIとして設計することで、クラウドベースの電子カルテや画像診断システムがセキュアかつスムーズに連携できるようになるかもしれません。オンプレ施設に依存しないインフラで医療ITが一段進化する可能性も。 -

AIやデータ解析による医療の高度化

統一されたデータモデルがあると、大規模に集まった医療データをAIで学習しやすくなります。病気の早期発見や予後予測の精度向上など、医療の質をぐんと高める要素が増えそうです。

まとめ

FHIRは「医療データをWeb技術の感覚で扱えるようにする」革新的な規格で、国内外で急速に注目を集めています。HL7 V2やV3に比べて軽量・シンプルで拡張性にも優れています。

この流れが進めば、病院間のデータ連携や患者自身のPHR活用、クラウドネイティブな医療システムへの移行など、多くの可能性が開けてきそうです。

私自身まだまだ勉強中ですが、医療業界のDXを加速する重要な技術だと思うので、興味のある方はぜひ参考リンクをチェックしてみてください。

参考リンク

-

HL7 FHIR公式ドキュメント (英語)

https://www.hl7.org/fhir/ -

HL7 FHIR JP Core 実装ガイド

https://jpfhir.jp/fhir/core/1.1.2/index.html -

HAPI FHIR (JavaベースのFHIR実装)

https://hapifhir.io/

→ FHIRサーバーをローカルで簡単に立ち上げられるライブラリ -

SMART on FHIR

http://docs.smarthealthit.org/

→ OAuth2.0などの認可フレームワークとFHIRを組み合わせて安全なデータ連携を実現する仕組み -

初心者向けFHIR入門

https://www.hl7.jp/docs/80seminar_2_HL7.pdf

Discussion