Windsurf 波乗りガイド: Wave 11

先日、Windsurf CEO を含め主要メンバーの Google Deep Mind 社への移籍[1]、そして Devin の開発チームとして知られる Cognition による買収[2]と衝撃的なニュースが続きましたが、それから数日後、久しぶりの大型アップデート「Wave 11」がリリースされました。

この記事では、音声インターフェイスの導入から深化したブラウザ統合まで、Windsurf がどのようにして開発者と AI の関係性を根本的に変えようとしているのか、Wave 11 で導入された革新的な機能をポエム要素を多めに含めてご紹介します。

Cognition との統合:新たな波の始まり

Wave 11 を語るうえで避けて通れないのが、Cognition による Windsurf の買収です[2:1]。この統合は単なる企業買収を超えて、Windsurf 社だけでなく業界の未来を大きく左右する出来事だと感じています。

Cognition といえば、自律的なソフトウェアエンジニア「Devin」の開発で一躍有名になったチームです。彼らの持つ Agentic AI の技術と、Windsurf が培ってきた開発者体験の知見が融合することで、これまでにない可能性が生まれていくのではないかと期待しています。

Wave 11 で追加された新機能一覧

Wave 11 では、開発者がより開発に集中できるための多数の革新的機能が導入されました。

主要な新機能

Voice Mode(音声モード)

Cascade に音声インターフェイスが導入され、複雑な要求や長い説明を自然な話し言葉で伝えることができるようになりました。

Named Checkpoints(名前付きチェックポイント)

Cascade との会話の重要な時点でスナップショットを作成し、名前を付けて保存できる機能です。開発の迷走を防ぎ、成功した状態に簡単に戻ることができるため、長期プロジェクトでの安心感が大きく向上します。

@-mention conversations(会話参照機能)

過去の会話を現在の対話に参照として組み込める機能です。数週間前の議論内容や決定事項を、新しい会話の文脈で活用でき、プロジェクトの継続性が保たれます。

Deeper Browser Integration(深化したブラウザ統合)

Cascade がブラウザのスクリーンショット撮影、DOM tree 取得、ブラウザコンソールをコンテキストとして収集できるようになりました。フロントエンド開発における「確認 → 修正 → 再確認」のサイクルが効率化されます。

Planning Mode Default(Planning Mode のデフォルト化)

従来オプションだった Planning Mode が、デフォルトで有効になりました。複雑なタスクに対して AI が事前に計画を立て、段階的に実行することで、作業の品質と精度が向上します。

また Planning Mode で生成したファイルは、~/.codeium/windsurf/brain ディレクトリ内のサブディレクトリに保存されるようになりました。

JetBrains 統合の強化

Planning Mode 対応

JetBrains 環境でも Planning Mode が利用可能になりました。

Workflows 機能

繰り返し作業の自動化機能が JetBrains 環境で利用できるようになりました。

ファイルベース Rules

プロジェクト固有のルール設定が JetBrains 環境でも可能になりました。

その他の改善点

@mention terminal

ターミナルの出力を直接 Cascade から参照できるようになり、エラーメッセージやログの共有が効率化されました。

(今まではターミナルから Cascade への一方通行のみでした)

auto-continue 設定

コンテキストが膨らんだ際、今までは Continue ボタンを押下して続行する必要がありましたが、今後は応答が途中で止まることなく、継続的に作業を進められるようになりました。

改善された MCP OAuth 支援

外部サービスとの連携がより安全で簡単になりました。

グローバル.codeiumignore ファイル

プロジェクト横断的にファイルの除外設定を管理できるようになりました。

音声インターフェイス

Wave 11 でもっともインパクトがあったのが、音声インターフェイスの導入です。この機能により、開発者と AI の対話が根本的に変化しました。

複雑化するタスクへの自然な対応

現代の開発では、要求が複雑化し、単純なコード生成では対応しきれない場面が増えています。そんな時、長文のプロンプトをタイピングするのは正直面倒。音声機能により、自然な言葉で AI に意図を伝えることができるようになりました。

私自身は、普段から音声入力(Voice Link)を利用しているため、あえてこの機能が必要だとは感じませんでしたが、他に課金せずに完結できるのは喜ばしいことです。

Named Checkpoints & @-mentioning conversations

Cascade との対話が長期化し、複雑化する中で、会話の管理機能が重要な課題となっていました。Wave 11 では、この課題に対する包括的な解決策として、Named Checkpoints 機能と @-mentioning conversations 機能が導入されました[3]。

会話の永続化

Named Checkpoints 機能は、会話の特定の時点で「スナップショット」を作成し、名前を付けて保存する機能です。これにより、開発者は重要な決定点や成功した状態を記録し、必要に応じてその時点に戻ることができます。従来のバージョン管理システムがコードに対して提供していた機能を、AI との対話に対しても実現したと言えるでしょう。

おそらくみなさんも、長期プロジェクトで AI との対話が迷走してしまった経験が何度もあるのではないでしょうか。「あの時の方向性が正しかったのに…」と後悔することも少なくありませんでした。Named Checkpoints があれば、そんな迷走を防げるだけでなく、異なるアプローチを並行して試すことも可能になります。

コンテキストの継承と参照

@-mentioning conversations 機能は、過去の会話を現在の対話に参照として組み込む機能です。これにより、以前に議論した内容や決定事項を、新しい会話の文脈で活用できます。

長期プロジェクトでは、数週間前の議論内容が現在の開発に影響することがよくあります。従来は、その都度過去の会話を探し出して内容を確認する必要がありましたが、@-mentioning 機能により、関連する過去の会話を簡単に参照できるようになりました。

プロジェクト管理の新しいフロー

これらの機能は、AI 支援開発における新しいベストプラクティスの確立を促進します。開発者は単発的なタスクではなく、継続的なプロジェクトとして AI との協働を捉えるようになり、より戦略的で長期的な視点での開発が可能になります。

とくに個人開発者にとって、これらの機能は大きな価値を提供します。一人で複数のプロジェクトを並行して進める際、各プロジェクトのコンテキストを適切に管理することは困難でした。Named Checkpoints と @-mentioning conversations により、プロジェクト間の切り替えがスムーズになり、開発効率が大きく向上すると期待しています。

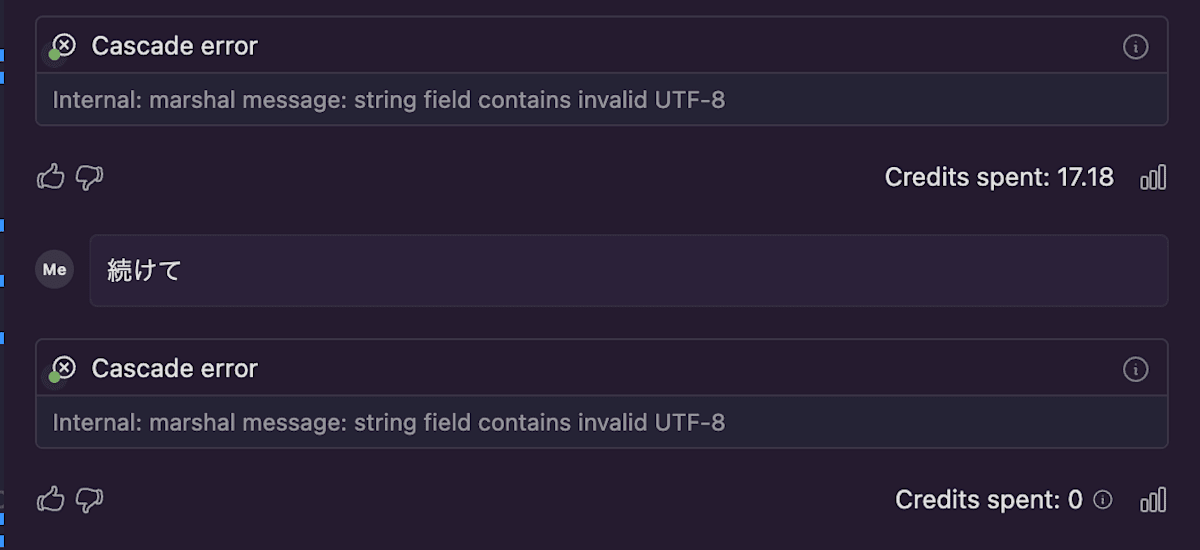

日本語などマルチバイトの言語を利用していると Cascade 内で UTF-8 の marshal エラーが発生することがあります。このエラーが発生するとその後のやり取りがすべてできなくなり、1 からやり直りになってしまうことがありました。コンテキストをコントロールすることでこのリスクも最小限にできる可能性があります。(もちろんこのエラーがなくなることが理想ですが)

ブラウザ統合の深化

Wave 10 で Windsurf Browser が導入された際、その基本的な考え方は「ソフトウェアエンジニアリングの多くが IDE 外のブラウザで行われる」という認識に基づいていました[3:1]。Wave 11 では、この統合をさらに深化させ、Cascade がより多くのブラウザツールにアクセスできるようになりました。

拡張されたブラウザ機能

新しいブラウザ統合 Deeper Browser Integration では、以下の機能が追加されました:

スクリーンショット機能: Cascade が自動的にブラウザのスクリーンショットを撮影し、視覚的な問題を特定できるようになりました。これにより、「レイアウトが崩れている」「色が意図したものと違う」といった視覚的な問題を、AI が直接認識して修正提案を行えます。

DOM tree 取得: ブラウザの内部構造(DOM tree)を取得し、構造的な問題を分析できるようになりました。これにより、パフォーマンスの問題やアクセシビリティの課題を、より深いレベルで特定できます。

音声インターフェイスを利用して DOM tree を取得する例

ブラウザコンテキスト収集: 単純にページの内容を取得するだけでなく、開発に関連する情報を選択的に収集し、より効率的な問題解決を実現します。

ブラウザコンテクストを取得するには Content collection をONにする

Wave10 までは Windsurf ブラウザからユーザーがコンテキストを送る形のみでしたが、Cascade から明示的に@メンションする、または自然言語で伝えることで Windsurf ブラウザからコンテキストを取得できるようになりました。

フロントエンド開発の革新

フロントエンド開発でもっとも時間を費やすのは、実装したコードがブラウザでどのように表示されるかを確認し、問題があれば修正するというサイクルです。Wave 11 のブラウザ統合により、このサイクルが著しく効率化されました。

従来は、「ブラウザで確認 → 問題発見 →IDE に戻って修正 → 再度ブラウザで確認」という手動のプロセスでしたが、今では「Cascade がブラウザの状態を自動確認 → 問題を特定 → 修正提案 → 実装」という自動化されたフローが実現されています。

とくにレスポンシブデザインの確認や、異なるブラウザでの表示確認といった、従来は手間のかかる作業が、AI によって自動化されるのはとても便利です。

このブラウザ統合の深化により、フロントエンド開発は単なるコーディング作業から、AI との協働による問題解決プロセスへと変化します。開発者はより高次の設計や戦略に集中でき、技術的な詳細の多くを AI に委ねることができるようになります。

CSS の問題や JavaScript のエラーを、AI が自動的に特定して修正提案してくれるのは、まさに「未来の開発体験」だと感じています。

Planning Mode

Planning Mode は、導入以来ユーザーから「大きな支持」を得ている機能です[3:2]。この機能は、長期的なタスクの計画立案と進捗監視において、開発者の作業効率を大きく向上させてきました。

複雑なタスクを依頼する際、AI が最初に全体の計画を提示してくれることで、作業の見通しが立ち、安心して開発を進められるようになりました。

Wave 11 では、この機能がデフォルトで有効になりました[3:3]。

構造化された思考プロセス: AI が計画を立てることで、作業の抜け漏れや重複を防げます。

段階的な進捗確認: 各ステップの完了を確認しながら進めるため、問題の早期発見が可能です。

柔軟な計画修正: 途中で要求が変わっても、計画を動的に更新できます。またユーザーが直接書き換えたプランは自動的に認識され指示に反映されます。

JetBrains 統合の強化:エンタープライズ環境への対応

Wave 11 では、JetBrains IDE との統合も強化されました[3:4]。Planning Mode、Workflows、ファイルベースの Rules といった主要機能が、IntelliJ IDEA や WebStorm などの JetBrains 環境でも利用できるようになっています。

エンタープライズ企業では多くの開発チームが JetBrains IDE を使用しているため、既存の開発環境を変更することなく最新の AI 機能を活用できることは大きなメリットです。Windsurf チームは「JetBrains 体験の改善への継続的な投資」を明言しており[3:5]、今後もこの統合は強化されていくと期待されます。

私自身は JetBrains IDE を普段使用していませんが、慣れ親しんだ環境で AI 支援を受けられることの価値は理解できます。とくに大規模なプロジェクトや企業環境では、この統合の恩恵は大きいでしょう。

その他の改善点

Wave 11 では、主要な新機能に加えて、日常的な開発体験を向上させる多数の改善が実装されました。これらの「小さな」改善は、実際の開発現場では大きな価値を提供します[3:6]。

@mention terminal

新しく追加された @mention terminal 機能により、ターミナルの出力を直接会話に参照できるようになりました。これにより、エラーメッセージやログの内容を、より効率的に AI と共有できます。

私がよく遭遇するのは、ビルドエラーやテストの失敗を、AI に相談したい場面です。従来は、エラーメッセージをコピー&ペーストする必要がありましたが、@mention terminal により、この手間が大幅に削減されました。

auto-continue

auto-continue 設定により、AI の応答が途中で止まることなく、継続的に作業を進められるようになりました。長いコードの生成や、複雑な説明を求める際に、この機能の恩恵を強く感じます。

デフォルトではOFF、ONにすると自動的に継続的に作業を進めるがその分クレジットを消費することになることは忘れずに

改善された MCP OAuth 支援

MCP(Model Context Protocol)の OAuth 支援が改善され、外部サービスとの連携がより安全で簡単になりました。これにより、GitHub や Slack などの外部サービスとの統合が、よりスムーズに行えます。

グローバル .codeiumignore ファイル

グローバルレベルでの.codeiumignore ファイル対応により、プロジェクト横断的にファイルの除外設定を管理できるようになりました。これにより、全プロジェクトで同じ除外ルールを適用して一貫性を確保し、プロジェクトごとの個別設定を不要にすることで設定を簡素化します。結果として、個別リポジトリでの設定作業が削減され、管理全体が効率化されます。

細部への配慮の重要性

これらの改善は個別には小さく見えるかもしれませんが、日常的な開発作業において累積的に大きな影響を与えます。Windsurf チームが「品質向上のための改善」と表現しているように[3:7]、これらの機能は開発者の日常的なストレスを軽減し、より創造的な作業に集中できる環境を提供します。

私自身、これらの小さな改善の積み重ねが、開発体験全体の質を大きく向上させることを実感しています。とくに、毎日使う機能の使い勝手が向上することで、開発に対するモチベーションも上がります。

開発者の役割の進化

Wave 11 の機能群は、開発者の役割を「実装者」から「設計者・意思決定者」へとシフトさせる可能性を秘めています。音声インターフェイスにより要求を自然に伝え、Planning Mode で全体設計を共有し、ブラウザ統合で結果を確認する。このフローにより、開発者はより高次の思考に集中できるようになります。

これは昨今の AI コーディングエージェントツール全体にも言えることでしょう。

まとめ:新しい波に乗るために

Cognition と Windsurf の統合により生まれた新しい波は、まだ始まったばかりです(むしろこれから?)。今後の展開に期待しつつ、私たち開発者も新しい開発スタイルに適応し、AI 時代の開発者として成長していく必要がありそうです。

Windsurf チームが掲げる「the best Agentic IDE」というビジョンは、Wave 11 により現実味を帯びてきました。この新しい波に乗り遅れないよう(そして飲み込まれないよう)、私たちも積極的に新しい機能を試し、AI 駆動開発の可能性を探っていきましょう。

この記事が、Windsurf や他の生成 AI ともっと気楽に、そして楽しく付き合うヒントになればうれしいです。

Surf's up🏄♂️

-

"The Next Stage of Windsurf" Windsurf Blog, July 11, 2025. https://windsurf.com/blog/windsurfs-next-stage ↩︎

-

"The Next Chapter" Windsurf Blog, July 17, 2025. https://windsurf.com/blog/windsurfs-next-chapter ↩︎ ↩︎

-

"Wave 11: Just Keep Shipping." Windsurf Blog, July 17, 2025. https://windsurf.com/blog/windsurf-wave-11 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

Discussion