ゼロから圏論をHaskellで実装するサンプルの一例

概要

圏論を勉強していると,人それぞれの記法があることが分かる.

恐ろしいことに,一人につき一つ,何なら1冊につき一つレベルである(半ギレ).

さらに,Haskellでの実装しようにも,Haskell自体が型と関数の圏と呼ばれており,圏の中で圏を作るってどうなの?(全ギレ)

そこで,無茶苦茶抽象的な実装ではなく,もっと具体的な例を作ってみる.

Haskellを試すときはコンパイルではなく,ghciを起動し続けながらチェックすべし!

実行例

f x = x + 1 -- を書いたファイルtest.hsを作ったら

>ghci

-- で起動して,

-- 関数fを試したり

ghci> f 1

2

-- :tで関数fの型を確認したり,

ghci> :t f

f :: Num a => a -> a

-- :iで詳しい情報を見たり,

ghci> :i f

f :: Num a => a -> a -- Defined at test.hs:1:1

-- 変更を加えたら:rでリロードしたりする.

ghci> :r

Ok, one module loaded.

Haskellの読み方の基本

- haskellのすべては,型と式である.(変数も式扱い.ややこし)

なぜ型と式だけなのか?

それはラムダ計算がチューリング完全だからである

あらゆる計算・アルゴリズムを行うのが個別のチューリングマシンで,

それら個別のチューリングマシンを全て1基で再現できるのが万能チューリングマシンで,

ラムダ計算は万能チューリングマシンと等価であるチャーチ=チューリングのテーゼがあって,

証明するには万能チューリングマシンを再現できることが証明された2タグシステムと同じだと証明されたウルフラムの2記号3状態チューリングマシンを再現できることを証明すればよい.マインクラフトやマリオメーカーなども,そうやって別の万能チューリングマシンを再現して証明してるらしい.

(wikiより,多少改変)

- 型は右結合

A->B->C = A->(B->C)で大文字始まり - 式は左結合

f x y z = ((f x) y) zで小文字始まり - 型を決めて,定義を決めるまでが,関数自作の1セット.

数式で書くと

と定義する.

である.

このように関数に2を入れて計算することを,Haskellでは関数適用という.fを2に適用して3になる.

コードで書くと

f :: Int -> Int -- 型の定義と

f x = x + 1 -- 式の定義

result = f 2 -- 関数適用

resultは3になる.

各部分の用語を書くと

-- はコメントアウトです.

-- 関数 :: 型シグネチャ

関数 :: 型 -> 型

関数 値引数 = 式

となる.

ホントは

用語いろいろ(量がグロいので序盤は見ないほうがいいかも)

-- data, classなどは構文なのでそのままにする

-- 対象:集合:型

data C = A | X | Y deriving (Show, Eq)

data 型名 = 値コンストラクタA | 値コンストラクタX | ...

data 圏C = 対象A | 対象X | ... -- として扱う

-- deriving (Show, Eq)は,型Cを表示Showと比較Eqが出来る型にするという意味.ShowやEqは型クラス

-- 関手の定義

class Functor f where

fmap :: (a -> b) -> (f a -> f b)

-- 関手fなら射(a -> b)も射(f a -> f b)に写せるよな?の意味

class 型クラス 型 where

型クラスにした型に付与する機能の定義

instance Functor F_cls where

fmap f (F x) = F (f x) -- F(f)(F(x))

instance 型クラス 型クラスを付与する型 where

fmap 射の写し方のルール設定

以上,用語をまとめると,以下のようになる.ここで一度,用語の多さにキレておくとよい.

| 用語 | 実装例 | 一言 |

|---|---|---|

| 型 | C, F_cls C | 圏として扱う.必ず大文字 |

| 値コンストラクタ | A, X, F A, G X | 対象として扱う.必ず大文字 |

| 式・関数 | f, g, h | 射として扱う |

| 型シグネチャ | C, F_cls C | 射のどっからどこへの詳細情報 |

| 引数 | a, b, x, y | 必ず小文字 |

| 型クラス | Show, Eq, Functor, Applicative | 型に機能を追加する |

| 型コンストラクタ | F_cls a, G_cls a | 型引数aを取っている"型" |

| インスタンス | F_cls, G_cls | 型に型クラスの機能を付与したもの |

他にも,具体型:F_cls Intのように型コンストラクタに型を具体的に入れたやつとか,

ファンクター値,アプリカティブ値:それぞれのインスタンスの具体的な値F Yとか,

めちゃくちゃあるが,今は無視していい.

圏

- 圏論の全ては射で説明できるらしいが,そうは言われても分らんので,圏論=対象と射の学問ととらえる.

- 圏は,射の合成条件:結合律と恒等射により,うまい具合に関係性を保って議論できる.(コヒーレンス則?)

記法(tex)と定義wiki

圏

- 対象の類

A,X,Y \in Obj(\mathscr{C}) = \{A,X,Y\} - 射の類

f,g,h,h' \in Mor(\mathscr{C}) = \{f,g,h,h',id_A, id_X, id_Y, id_Z\} - 結合律を満たす射の合成

h \circ f - 単位律を満たす恒等射

id_A, id_X, id_Y

からなる. - 結合律は順番どれでもOK条件で,

h' \circ h \circ f = (h' \circ h) \circ f = h' \circ (h \circ f) - 単位律はどっちから来ても射はそのままです条件で,

id_A \circ f = f = f \circ id_X, id_X \circ h = h

以上が圏の定義である.

また,可換とは,ルートの異なる(始域と終域が同じだが射が異なる)射の交換が可能なことを指す.

(類は集合のあやふやバージョン.集合の集合(族)とかも含んでいる)

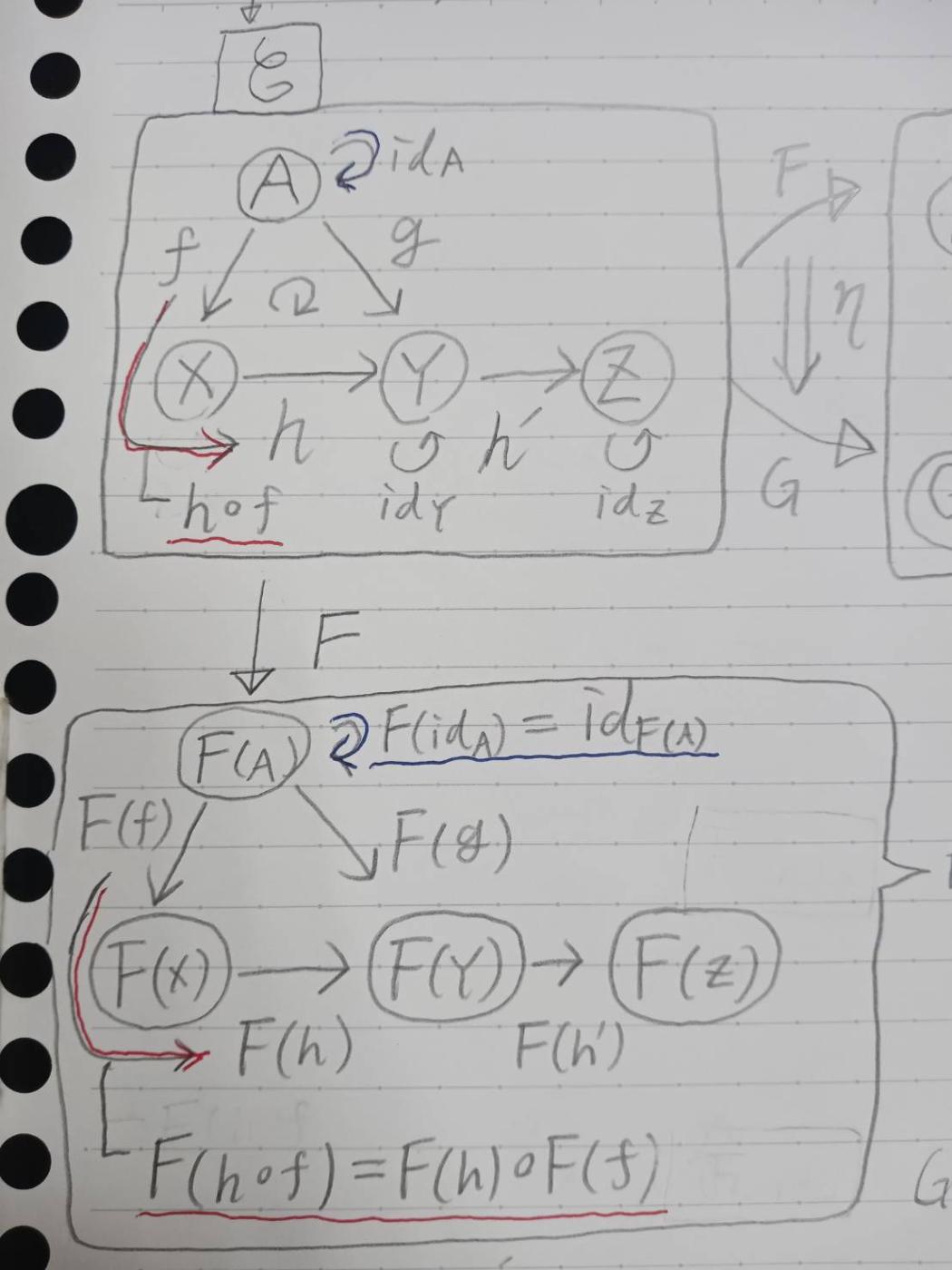

手書き

真ん中のぐるぐるが可換を表す.ぐるぐるするというより置き換え可能というイメージのほうが良い.

Haskell

-- 対象:集合:型

data C = A | X | Y | Z deriving (Show, Eq)

-- 射:関数

f :: C -> C

f A = X

g :: C -> C

g A = Y

h :: C -> C

h X = Y

h' :: C -> C

h' Y = Z

-- 恒等射

idA :: C -> C

idA a = a

idX :: C -> C

idX x = x

idY :: C -> C

idY y = y

idZ :: C -> C

idZ z = z

-- 以下,恒等射にはデフォルトで搭載されているidを用いる.

-- 射の合成

--- 以下,===で同じという意味を表すことにする

-- テスト(h.f) A === 結果Y

-- 結合律

-- (h'.h.f) A === ((h'.h).f) A === (h'.(h.f)) A === Z

-- 可換かどうか

result1 = (h.f) A

result2 = g A

kakan = (result1 == result2) -- Trueなので可換 h.f=g

関手

ここからHaskellの難所.

記法ルール(tex)と定義

関手

関手

と書き,以下の条件を満たす.

-

X,Y\in Obj{\mathscr{C}} F(X),F(Y)\in Obj{\mathscr{D}} -

f:X\to Y F(f):F(X)\to F(Y) - 結合律は,

h\circ f F(h\circ f) = F(h)\circ F(f) - 単位律は,

id_A F(id_A)=id_{F(A)}

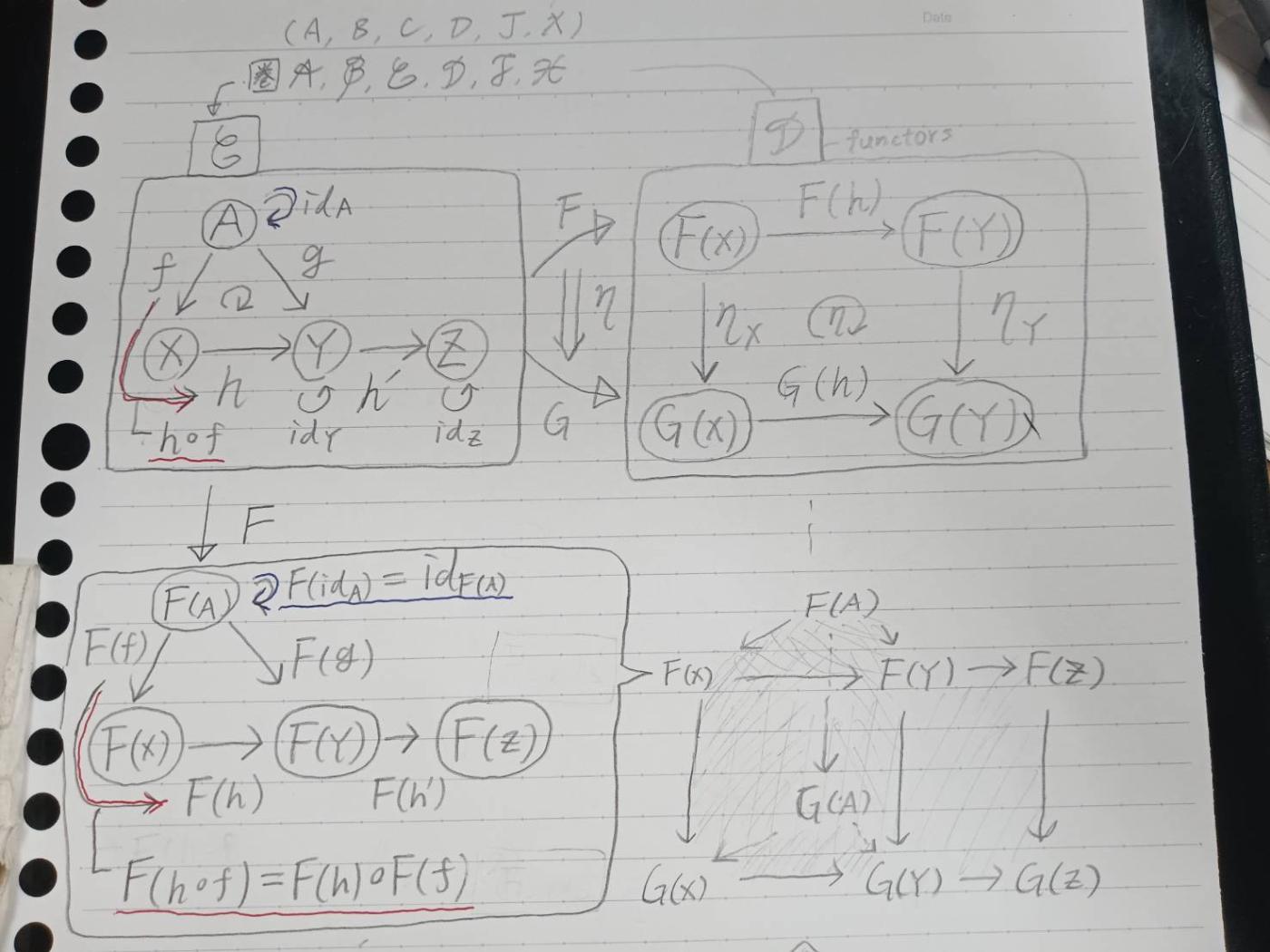

手書き

Haskell

-- FunctorとApplicativeは中身の確認のため自作するので隠しておく

import Prelude hiding (Functor(..), Applicative(..))

{-

この辺に圏で書いたコード

-}

-- 関手の定義 --

class Functor f where

fmap :: (a -> b) -> (f a -> f b)

-- 関手fなら射(a -> b)も射(f a -> f b)に写せるよな?

class (Functor f) => Applicative f where

-- aを受け取って,アプリカティブ値(f a)を返す.つまり対象写す

pure :: a -> f a

-- fmap強化版つまり射写す

(<*>) :: f (a -> b) -> (f a -> f b)

-- 対象(型)を作る

data F_cls a = F a deriving (Show)

-- 中身を関手化

instance Functor F_cls where

fmap f (F x) = F (f x) -- F(f)(F(x))

instance Applicative F_cls where

pure x = F x

F f <*> F x = fmap f (F(x)) -- = F (f x) = F(f)(F(x))

-- 関手の条件 --

-- 射を正しく写しているか?:F(f) <*> F(A) === F(X)

(<.>) :: F_cls (b -> c) -> F_cls (a -> b) -> F_cls (a -> c)

F h <.> F f = F(h.f)

-- 結合律:F(h.f) <*> F(A) === F(h) <.> F(f) <*> F(A) === (F Y)

idFA :: F_cls C -> F_cls C

idFA a = a

-- 恒等射:F(idA) <*> F(A) === idFA(F(A)) === F(A)

自然変換

こいつが厄介.

「自然な~」という初心者からすると超不自然な単語の元凶

私は圏論から学び始めたので,関手の上位互換だと勝手に誤解していたが,射は写さない.繰り返す.関手と異なり射は写さない

記法ルール(tex)と定義

自然変換

左下ルート=右上ルートで可換である.

また,複数の射の束であり,2次元的に広がることから,以下のようにも書かれる

手書き

全て書き出すと立方体のようになる.

対象が点で射が辺,自然変換が下に延び3次元になる.

Haskell

-- ここから上は圏と関手のコード

-- 関手をもう一個用意:G

data G_cls a = G a deriving (Show)

instance Functor G_cls where

fmap f (G x) = G (f x) -- F(f)(F(x))

instance Applicative G_cls where

pure x = G x

G f <*> G x = fmap f (G x) -- = F (f x) = F(f)(F(x))

-- 自然変換nを定義

n_A :: F_cls C -> G_cls C

n_A(F(A)) = G A

n_X :: F_cls C -> G_cls C

n_X(F(X)) = G X

n_Y :: F_cls C -> G_cls C

n_Y(F(Y)) = G Y

n_Z :: F_cls C -> G_cls C

n_Z(F(Z)) = G Z

n = [n_A, n_X, n_Y, n_Z] -- 自然変換は上記のセット

-- 可換条件

-- G(h) <*> (n_X(F X)) === n_Y(F(h)<*>F(X)) === G Y

自然変換を適用するやり方が,数式に寄せれず少し悔しく思っている.

米田の補題

調整中.分らなすぎる.

リバースエンジニアリングできるっぽい

よ談

米田埋め込みを表す数学記号として,日本語平仮名の"よ"が使われてたことがあったらしい.

余米田の補題が存在

なんだかとってもうれしいね.

全コードまとめ

-- 20240516_0:42_完全に理解した

-- 20240624_圏論なんもわからん

-- 型と関数の圏Hask

-- FunctorとApplicativeは中身の確認のため自作するので隠しておく

import Prelude hiding (Functor(..), Applicative(..))

-- 対象:集合:型

data C = A | X | Y | Z deriving (Show, Eq)

-- 射:関数

f :: C -> C

f A = X

g :: C -> C

g A = Y

h :: C -> C

h X = Y

h' :: C -> C

h' Y = Z

-- 恒等射

idA :: C -> C

idA a = a

idX :: C -> C

idX x = x

idY :: C -> C

idY y = y

idZ :: C -> C

idZ z = z

-- 以下,恒等射にはデフォルトで搭載されているidを用いる.

-- 射の合成

--- 以下,===で同じという意味を表すことにする

-- テスト(h.f) A === 結果Y

-- 結合律

-- (h'.h.f) A === ((h'.h).f) A === (h'.(h.f)) A === Z

-- 可換かどうか

result1 = (h.f) A

result2 = g A

kakan = (result1 == result2) -- Trueなので可換 h.f=g

-- 関手の定義 --

class Functor f where

fmap :: (a -> b) -> (f a -> f b)

-- 関手fなら射(a -> b)も射(f a -> f b)に写せるよな?

class (Functor f) => Applicative f where

-- aを受け取って,アプリカティブ値(f a)を返す.つまり対象写す

pure :: a -> f a

-- fmap強化版つまり射写す

(<*>) :: f (a -> b) -> (f a -> f b)

-- 対象(型)を作る

data F_cls a = F a deriving (Show)

-- 中身を関手化

instance Functor F_cls where

fmap f (F x) = F (f x) -- F(f)(F(x))

instance Applicative F_cls where

pure x = F x

F f <*> F x = fmap f (F(x)) -- = F (f x) = F(f)(F(x))

-- 関手の条件 --

-- 射を正しく写しているか?:F(f) <*> F(A) === F(X)

(<.>) :: F_cls (b -> c) -> F_cls (a -> b) -> F_cls (a -> c)

F h <.> F f = F(h.f)

-- 結合律:F(h.f) <*> F(A) === F(h) <.> F(f) <*> F(A) === (F Y)

idFA :: F_cls C -> F_cls C

idFA a = a

-- 恒等射:F(idA) <*> F(A) === idFA(F(A)) === F(A)

-- 関手をもう一個用意:G

data G_cls a = G a deriving (Show)

instance Functor G_cls where

fmap f (G x) = G (f x) -- F(f)(F(x))

instance Applicative G_cls where

pure x = G x

G f <*> G x = fmap f (G x) -- = F (f x) = F(f)(F(x))

-- 自然変換n

n_A :: F_cls C -> G_cls C

n_A(F(A)) = G A

n_X :: F_cls C -> G_cls C

n_X(F(X)) = G X

n_Y :: F_cls C -> G_cls C

n_Y(F(Y)) = G Y

n_Z :: F_cls C -> G_cls C

n_Z(F(Z)) = G Z

n = [n_A, n_X, n_Y, n_Z] -- 自然変換は上記のセット

-- 可換条件確認

-- G(h) <*> (n_X(F X)) === n_Y(F(h)<*>F(X)) === G Y

Discussion