DX実践手引書 ITシステム構築編 完成第1.1版

TODO

- 組織内で保有するデータの定義や形式、要素などの情報を整理、可視化(データカタログの作成)

- それぞのデータのリスク評価

第1章 DX を実現するための考え方

- DX の取り組みでは IT システムや技術論のみに留まらず、デジタルの活用を前提とした、市場や社会、顧客、社員および業務プロセス等、新しい価値の創出に向けた継続的な活動が求められている。

- 「DX の加速には経営層のマインドが重要であり、それらを社内外に発信・伝達するための対話が不可欠である(WG1 全体報告書)」

DX の起点は「目指すべきビジョン」の共有

- 全社的な取り組みとして DX を実践する第一歩は、まず社内の幹部を巻き込んで、組織の将来像・ビジョンを徹底的に議論し、デジタル活用を踏まえて、10 年、20 年先のビジョンを掲げて共有することである。

- ビジョンの策定、共有がされていなければ、たとえそれぞれが良い取り組みを進めていても組織全体としての力を発揮できない

- デジタル活用による革新や、その考え方を企業や組織の隅々まで浸透させ、ガバナンスをきかせていくことは容易ではない。各部門それぞれの個々の業務やサービスは、絶えず工夫を凝らしながら最適化されている。日々の現場の努力の積み重ねが外的な圧力により様変わりするとなれば、反発があるのは当然と言える。だからこそ、経営層を含めて、組織内外との対話を通じて、目指すべき大きなビジョンを軸として共有することが重要である。

- DX の実践の核とすべきは、「なぜデジタル化しなければならないのか」「デジタル化を進めて自分たちがどのようになるのか」という未来に向けた問いに応えられる「ビジョン」である。

- 人員・時間・予算などのコストがかかり、組織の未来を左右する取り組みとなる DX の実践において、経営陣のコミットメントが全く無いにもかかわらず変革に成功したというのは例がない。

- DX の推進自体は改革に熱意のある人材を集めた少数精鋭のチームで企画・計画し旗振りを行い制御する方がより効果的である場合が多い。そのような人材が意志を持って能力を最大限発揮させるためにも、経営者の強い意志とコミットメントを引き出すことが必要になる。

- DX の実践において一定の成果をあげた先行事例企業においては、トップレベルでビジョンとそれに基づく戦略ロードマップを具体的に策定し、それを社内文化や人事制度等を通じて社員に浸透させる仕組みを作っている例が多い。

挑戦しやすい組織環境

-

多くの事例では、CDXO などの責任者が社内の IT 投資・情報戦略の全体感を持って見られる体制を構築したうえで、「目的」に応じて順次グループを組成し、特定の分野における実質的な戦略的焦点を設定していた。このような場合においても、DX を進める責任者(CDXO)の掌握範囲はIT システムの範疇にとらわれるべきではなく、また DX 全般を掌握する権限を与えられていなければ、こうした組織の実現は難しいだろう。

-

もしも、真に価値を生み出す変革を実現したいのであれば、プロジェクトに係るすべてのレイヤーが、IT 技術だけでなく自社ビジネスについて、それも現場のオペレーションや顧客体験のレベルで深く理解していることが必要である

-

ここで重要なポイントが 2 つある。

- 1つは、掲げられるビジョンにおいて、CEO や CIO、CDXOなどの経営トップによる DX に対する強い情熱が示されていることである。ビジョンに情熱や危機感、強い想いが伴っていなければ、変革は生まれない。そして、このビジョンは全員が「腹落ち」している、つまり組織全体が納得して決めたものであることが重要である。経営は組織全体が決めたビジョンを繰り返し全体で確認し、問い直し、それを具現化するためアプローチするための具体施策に常に最適な投資判断をしなければならない。

- もう1つは、「失敗を否定しない文化」を社内に作ることである。DX プロジェクトは先行事例が少なく、未知の部分が大きいため、その多くは失敗する可能性が高い。しかしながら、成功をつかむためには多くの失敗を乗り越えねばならないわけで、そのためにはアイデアの数が物を言う。社員が批判を恐れず、アイデアを考え、発信できるよう、日ごろからトライ&エラーを繰り返すことを経営者が推奨すべきである。

DX の実践を支える人材

- DX の取り組みにおいて、真に求められている「デジタル人材」には、もちろんプログラミングができたり、技術に精通したりしていることは重要な要素ではあるが、単にそれだけではなく、事業や組織を深く理解し、そこにデジタルを組み合わせてどのような未来を描くのかを共有し、業務現場の人々と対話・議論ができる能力が求められる。

- 中核となって推進していく人材にはそれに加えて、事業推進者として経営層と対話する能力が必要となる。つまり経営層と対峙、対話ができる(事業と技術を組み合わせた結果の効果や経営的インパクト、予算管理等を説明できる)という意味で、経営という 3 つ目の側面を持ち合わせる人材も必要である。

- DX の取り組みのように、事業や組織全体に変革を促すプロジェクトを推進するためには、事業・技術双方の視点をもって経営層と対話を繰り返し、まず、組織の構成員が腹落ちする必要がある。組織が目指すべき世界に向けて、デジタル技術を前提とした事業変革を継続するには大きなコストがかかり、組織で一丸となった協力体制が必要となる。

第2章 DX を継続的に進めるための考え方

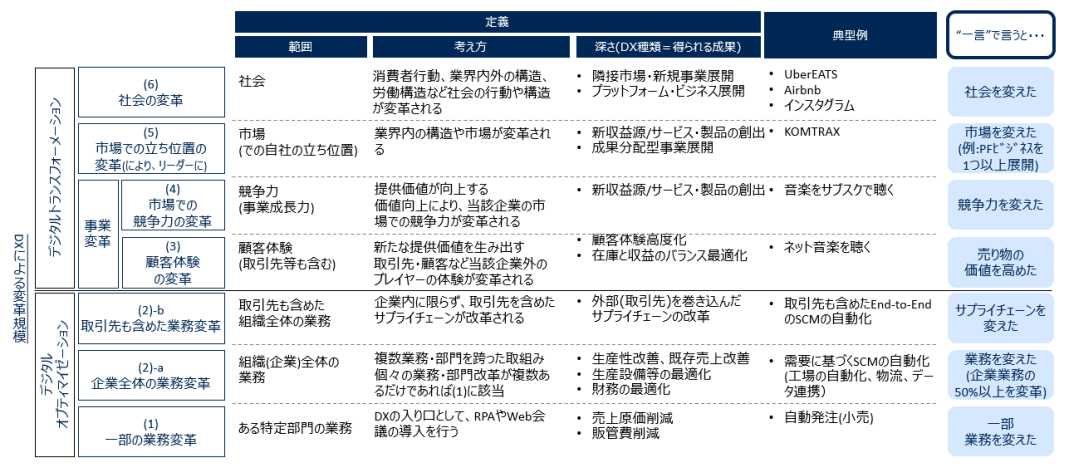

変革規模と組織成熟度の定義

- 変革規模は、既存事業内での変革を目指すオプティマイゼーションと既存事業の枠組みを超えた変革を表すトランスフォーメーションに大きく分けられる。

- 変革規模のレベルの設定にあたっては、「顧客体験を向上させているか」、「既存業務を効率化させているか」、などといった様々な要素を考慮したうえで、オプティマイゼーションについて3 レベル、トランスフォーメーションについて 4 レベルを設定する。

(デジタルオプティマイゼーション)

(1) 一部の業務変革

ある特定部門の業務を対象とし、DX の入り口として RPA(Robotic Process Automation)やWeb 会議の導入を行うことで、主に売上原価削減や販管費削減を実現している。

(2)-a 企業全体の業務変革

組織(企業)全体の業務を対象とし、複数業務・部門を跨った取組みを行うことで、生産性改善、既存売上改善、生産設備等の最適化、財務の最適化等を実現している。

(2)-b 取引先も含めた業務変革

取引先も含めた組織全体の業務を対象とし、企業内に限らず取引先を含めたサプライチェーンを改革変革することで、生産性改善、既存売上改善、生産設備等の最適化、財務の最適化等を実現している。

(デジタルトランスフォーメーション)

(3) 顧客体験の変革

取引先・顧客など当該企業外のプレイヤーの体験を変革することで、新たな提供価値を生み出し、顧客体験高度化、在庫と収益のバランス最適化等を実現している。

(4) 市場での競争力の変革

生み出した提供価値の向上により競争力を高めることで、当該企業の市場での競争力の変革を実現している。

(5) 市場での立ち位置の変革

新収益源/サービス・製品の創出、成果分配型事業展開などによって、業界内の構造や市場そのものの変革を実現している。

(6) 社会の変革

隣接市場・新規事業展開、プラットフォーム・ビジネス展開などによって、消費者行動、業界内外の構造、労働構造など社会の行動や構造の変革を実現している。

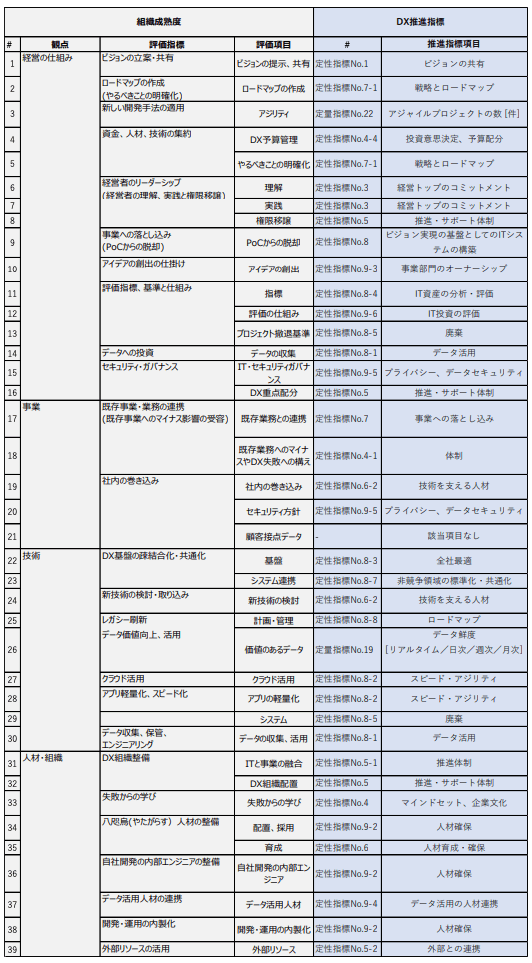

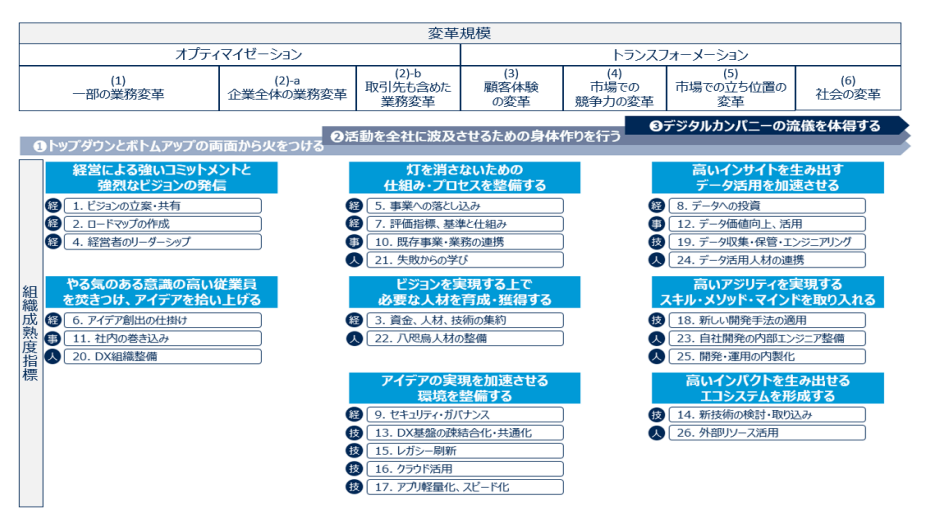

DX の実現に必要な組織成熟度

変革規模と組織成熟度の関係

第3章 DX を実現するための IT システムのあるべき姿

-

DX を実現するための IT システムの要素について共通するポイント

- 社内外の円滑かつ効率的なシステム間連携を目指す「社会最適」の観点

- データ活用を中心に据えて社内外へ新たな価値を生み出してゆく「データ活用」の観点

- IT システムとその開発運用の体制が変化に対して俊敏かつ柔軟に対応できる「スピード・アジリティ」の観点

「社会最適」を実現するための IT システム要件

- DX レポートでは、企業の IT 関連費用のうち 8 割以上が既存システムの運用・保守に充てられていると言及している15。DX の推進、すなわち、新しいデジタル技術を導入して、新たなビジネスモデルを創出するためには、IT 投資における「攻めの IT 投資」にシフトし、バリューアップに向けた取り組みを行うため、既存システムにかかる費用を軽減する必要がある。

- 非競争領域に含まれる、(一般的に)競争原理が直接働きにくい領域には、他社が開発したパッケージ製品や業界共通基盤などの導入が有効である。

- パッケージ製品の利活用にあたっては、エンドユーザーの業務を標準化し、製品が標準として提供する機能をできるだけそのまま利用することが望ましい。それによって、「既製品」を利用するメリットである、高品質・短期導入・低コストが実現できる。標準機能での運用により、パッケージベンダーがバージョンアップを行うと、自社のシステムも最新の状況に合った機能に更新される。

- 競争領域における IT システム戦略については、部門または会社組織を超えたデータ活用を進めていく必要がある。つまり部分最適や局所最適をするのではなく、価値の連鎖の全体を俯瞰し、それを最適化していくような思考が必要となるわけだ。

「データ活用」を実現するための IT システム要件

- データ活用基盤は、企業の内外のシステムから様々なデータを収集・蓄積・加工する機能を有し、利用しやすい形でデータを蓄積・保存する機能を有するものである。企業の基幹となる業務を管理する基幹システムや、DX の取り組みとして新規に構築したサービスそのものの負荷にならないよう、データ活用基盤を介して疎結合に連携させることで、それぞれが個別に開発・運用できる環境を用意することも、その役割である。

① データ活用基盤が社内外の様々なソースからの柔軟なデータ収集・蓄積が可能である

- 業務・基幹システム、および社外のデータソースなど、社内外の様々なデータを収集・整理・蓄積(保存)し、周辺システムに提供するプロセスにおいて、データの分析や新しいサービスへのデータの活用に柔軟にかつ俊敏に対応できることが重要である。そのために、予めデータ活用基盤を中心に据え、API などの疎結合な連携を実現する手法を採用することで、様々なデータを活用しやすいシステムを構築すると良い。そうして漸く、データドリブンな意思決定や業務プロセスが実現できる素地ができる。

- データ活用において重要な点は、どのようなビジネス、用途に利用するのか、データを活用する目的を定めたうえで、バックキャストで上記のプロセスを検討していくことが必要である。データ活用基盤そのものの構築が目的化してしまい、組織全体のビジネスにおけるデータ活用の目的を見失うことは決してあってはならない。

② 収集・蓄積されるデータの品質が担保され、かつ活用しやすい状態に整理されている

- より品質の高いデータを入手できるデータソースとデータプラットフォームの双方の観点からデータ品質の改善が必要となる。

- データ自体の品質を保つためには、データ活用基盤のシステムの改善のみならず、機械処理もしくは人力での変換、補完、突合や、破損データや異常値データの除去などのデータクレンジング作業が必要になる。さらに、データ活用強化のためのデータ運用を検討する組織を組成し、データの品質管理と運用を専門とする組織が先行事例にも見られた。ただ闇雲にデータ品質を高めようするのではなく、データの発生・提供側と利用・運用側での目的を合わせた上で、それぞれの目的に応じたデータ品質管理を考えることが必要になる。

-現場でのデータ活用の促進のための3つの条件- 頻繁に社内ユーザーが利用するデータに関しては、事前にプレ処理やクレンジング処理がおこなわれており、利用しやすい形式になっていること

- データを利用するのに有利なシステム環境条件が整っていること

- データの所在や形式、データの持つ意味、時期やバージョンなどが統合的に整理された状態にしておくこと

③ 堅守すべきデータセキュリティの確保と、積極的なデータ活用のユーザーへの開放が両立できている

- デジタルサービスの企画構想の当初から、完璧なガバナンスやセキュリティを実現しようとすると、初期投資の負担が重く、プロジェクトを小さく始めることは困難となってしまう。

- データそれぞれの持つ意味や不正利用のリスクなどを評価したうえで必要なセキュリティを施し、それぞれに的確なアクセス権を付与する。

- データセキュリティに限らず、事業推進に関するガバナンスは、構想策定、立上げ期は事業の種をつぶさないよう、十分な配慮が必要である。

④ データ量の増加に対応しうるキャパシティーや機能追加に耐えうる拡張性・柔軟性を持っている

- 今後各社で扱うデータは、接続するデータソースやデータ量が時間とともに増える中で、多数のシステムから継続的に収集され、増加していくことが予想される。

- データ取扱量のキャパシティーを拡張できる柔軟性を予め考慮したうえで、ビジネスの需要にあわせて、俊敏に増強できることが求められる。

⑤ 疎結合で拡張性が高く、周辺システムとの連携が可能である

- データ活用基盤は周辺システムとの接続が容易に着脱できるよう予め備えられていることが、自社がデータ活用の流行に対応する上では望ましい。例えば、データ活用基盤と周辺システムを API でつなぐ仕組みを予め用意しておくなど、データのやりとりを密結合させず、疎結合にすることが有効な手段の一つである。

- データのやり取りが疎結合な状態とは、細分化された個々のシステムの構成要素同士の結びつきが比較的緩やかで、独立性が高い状態のことである。システムの構成要素同士は連携しているが、双方の依存度は低い状態であるため、個々の機能追加や変更を加えやすく、柔軟な対処を行うことができる。

「スピード・アジリティ」を実現するための IT システム要件

- 「スピード・アジリティ」とは、一言で言えば「変化対応力」そのものである。デジタルが浸透した現在、顧客や市場へのアウトプットとして、デジタルを活用した良いビジネスアイデアを思いついても、抱えている IT システムの柔軟性がなければ、その対応へのコストは嵩み、リリースまでのスピードも落ちてゆく。