VR黎明期の振り返る - 「VR原論」の後日譚

最近、「人工現実感の世界[1]」のリニューアル版として「VR原論[2]」の刊行がありました。時期的には、1990年にホールアース研究所により開催されたサイバーソン(Cyberthon)[3][4]前後の、当時のVRの雰囲気をまとめた書籍です。

「人工現実感の世界」は、VR黎明期当時のVRを取り巻く状況を取材したものであり、その刊行時期において「思考のための道具」などでも著名なラインゴールド(Howard Rheingold)氏の「Virtual Reality(邦訳:バーチャル・リアリティ)[5][6]」に匹敵する、VR黎明期の状況をまとめた先駆的な書籍であると思います。

「VR原論」では、「人工現実感の世界」が発刊された1990年前後の状況についての対談形式での補足があり、今回の記事はその対談に触発されてものです。私自身も「人工現実感の世界」の発刊に感銘をうけた世代でもあり、なんとも懐かしく読んでしまいました。

「VR原論」の冒頭にもありますが、黎明期のVRが忘れ去られているのは、驚きでもあり残念でもあります。考えてみれば、VR黎明期は、いまのようにインターネットやデジタルカメラが普及しておらずデジタルコンテンツは残りづらく、「人工現実感の世界」がそうであったように書籍も絶版になっているため、致し方ないことかもしれません。

私自身は、1990年代のVR黎明期から2000年のVRML盛衰頃までは、仕事も趣味もどっぷりVR/3Dに浸かった生活だったのですが「HMDとグローブをしながらプログラミングしていた」なんて話をすると驚かれてしまい、こちらも驚いてしまいます。

今回は「人工現実感の世界」の発刊以降の1991年から、インターネットが普及する1995年ぐらいまでの、VR黎明期の失われた時代の状況を、手持ちの資料や関連書籍を参考にしつつ、振り返ってみたいと思います。

「Reality Engine Builders」たちのその後

「人工現実感の世界」は、1990年前後の米国と日本のVRの状況を取材した書籍で、その中に「Reality Engine Builders」として紹介されている米国のVRベンチャーが紹介されています。以下の写真は、その当時よく引用されていたVR黎明期のNASAエイムズ研究所の写真[10]でNASAのHMDとVR原論に登場するVPL社のデータグローブを装着しています。まずはVR原論で紹介されていたベンチャーのその後を補足してみたいと思います。

VR原論に登場する米国のVRベンチャーは、いずれも低価格のVRシステムやVR専用のSDK(Software Development Kit)の商用販売に挑戦していきます。

ただ、結末としては、これらの米国のVRベンチャー達は、1995年以降のPC/3Dグラフィックス性能の劇的な向上および、OpenGLやDirect3Dなどの3DAPIの標準化の影響もあり、彼らのVR専用システムおよびSDK(独自3DグラフィックスAPI + VRデバイス対応)は、徐々に姿を消すことになります。

VPL Research

実質的な活動期間は短かったとしても、VPL (Virtual Programming Languages) Researchおよび、ジャロン(Jaron Lanier)氏が、現在につながるVR(Virtual Reality)の概念および名称を一般にさせ、黎明期のVRブームの立役者であることは、皆さんの異論のないところだと思います。

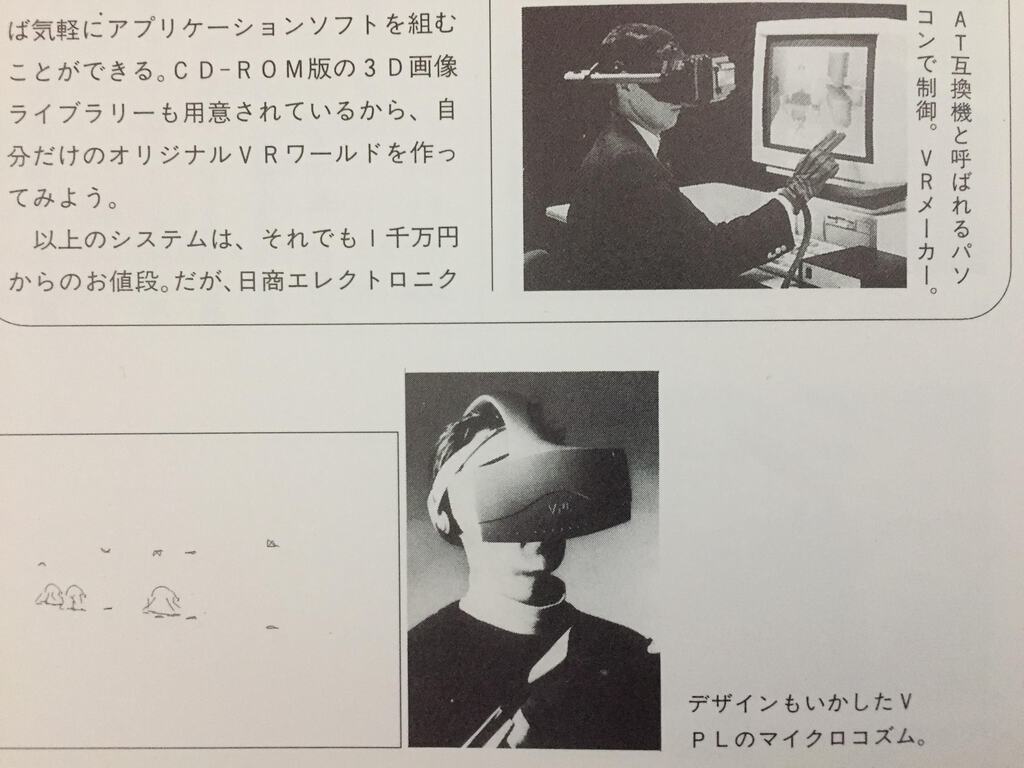

世界初となるデーターグローブやアイフォンを商品化したVPL Researchは黎明期のVRブームを牽引し、1990年の段階で世界各国にに500の顧客をもつと公表するほど急成長します[7]。以下の写真は、ASCIIに掲載されたサイバーソン(Cyberthon) 1990での講演[3][4]のようすですが、まさに伝道師的な振る舞いです。

VRデバイスの商品化に続き、こちらも世界初となるVRシステムであるRB2(Reality Build for 2)を商品化しますが、やはりワークステーションベースのVRシステムは高価[4]であり、研究機関以外のあらたな販路として、VPLもローエンドPC(Mac)ベースのVRシステムの商品化を模索していきます[4][7]。

Body Electricとは?

RB2(Reality Build for 2)および後述するMicroCosmなどのVPL Research社のVRシステムは、BE(Body Electric)と呼ばれるビジュアル言語ベースの制御システムが、その中心となります。まさに、VPL(Visual Programming Languages) Research社の真骨頂で、ジャロンの想いが具現化されたものです[8]。

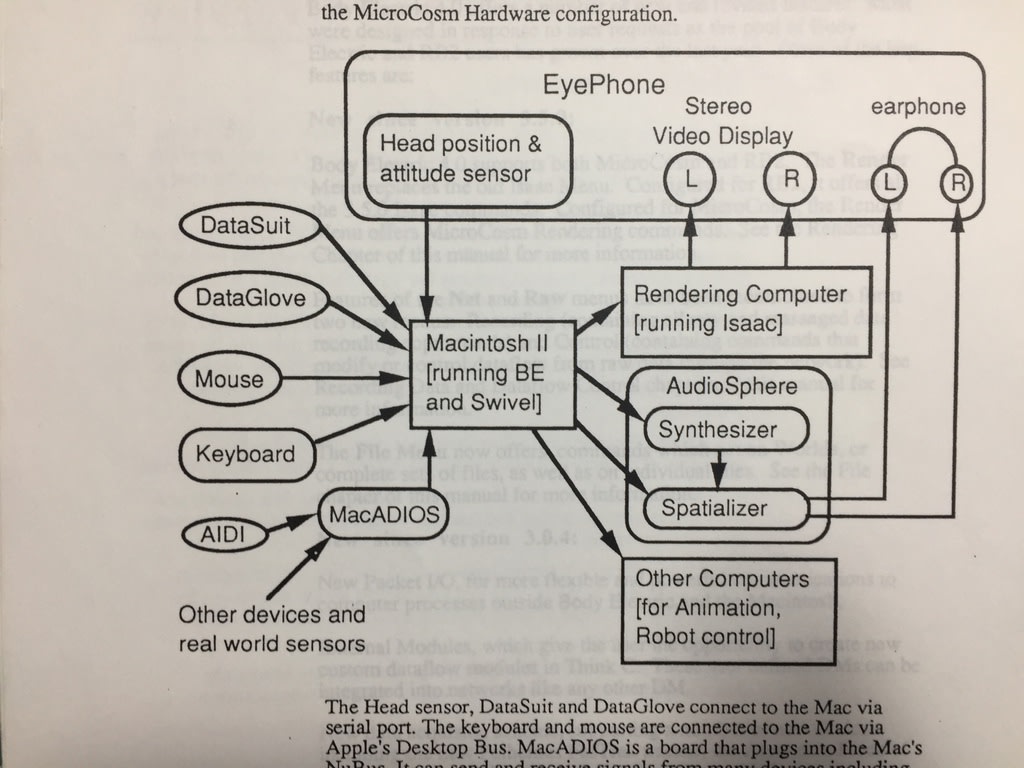

BEは、Macintosh II(System 6)で動作するソフトウェアで、VRシステム全般のコントローラー的な役割を持ちます。BEは、VPL Research社製のデータスーツやデータグローブや磁気センサー(Polhemus FastrakやAscension Bird)などのVRデバイス情報をRS-232C(シリアル)経由で収集します。

その収集されたVRデバイス情報は、BEによりIssacと呼ばれるIRISなどのグラフィックコンピューターに、ネットワーク(Ethernet)経由でリアルタイム(30回/秒)に通知されます。また、BEは3Dモデル形式としてSwivel(3D)を標準的にサポートしており、Swivelオブジェクトを、Issac形式に変換し送信する役割ももちます。

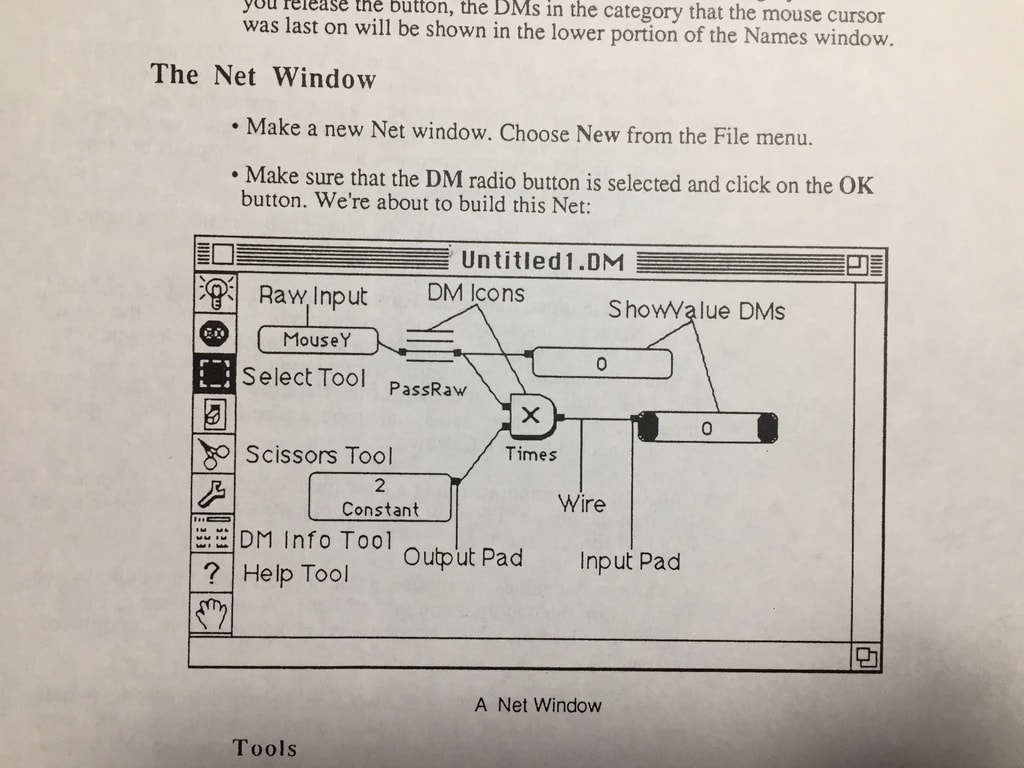

BEの特徴は、データフローベースのビジュアル言語のVRシステムであることです。各データフローモジュールには複数の入出力が定義されており、ラインをデータフローとして接続することで、VR空間をプログラミングしていきます。以下の画面は、BEマニュアルのチュートリアルにある、マウス(ADB)経由の情報に簡単な演算をして、それらの値を表示する例です。

各モジュールは、既定のものに加えて、ユーザー自身でTCLやC言語(THINK C)で独自のモジュールを定義することが可能でした。ただし、一見とりつきやすい反面、プログラミング的な観点では制限の多いシステムでした。

1990年 : 日本でのVPL導入と破産

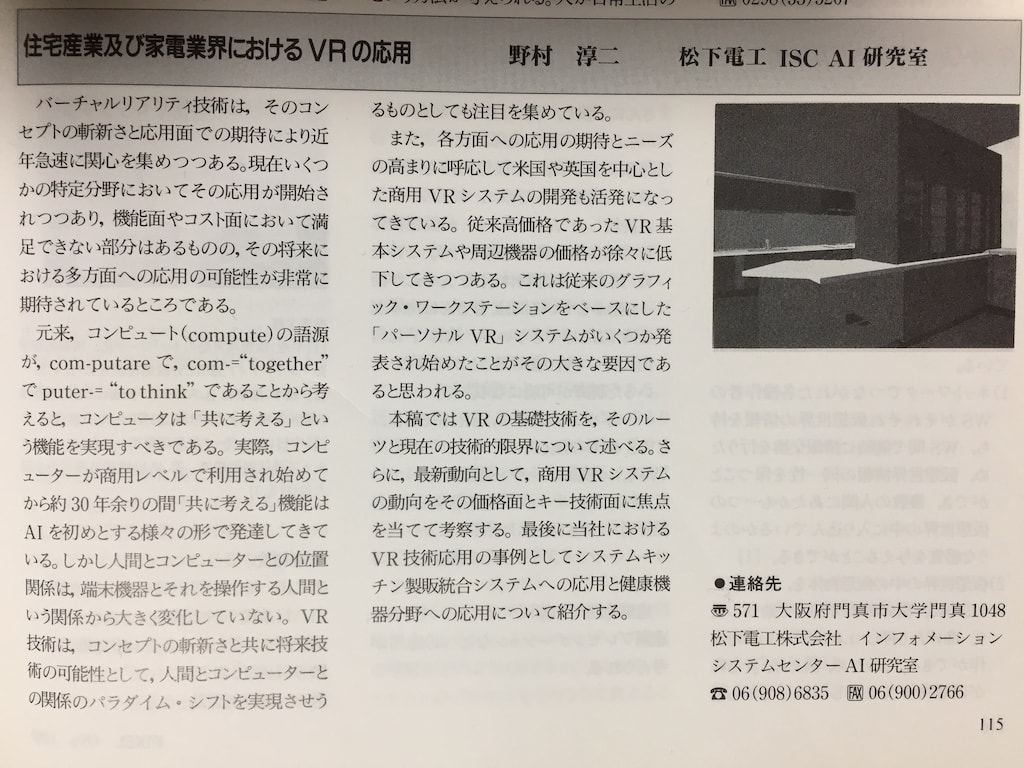

VPL ResarchのRB2についても日本を含めた世界中の研究機関に納品されます[7]が、日本では、松下電工さんの、新宿西口ショールームが一番有名なの導入事例だと思います[11]。

ただ、自分も何度か訪れたことがあるのですが、肝心のRB2は故障がちで、稼働状況は非常に良くなかった印象があります。研究目的では、RBシステム全体ではなく、EyephoneやDataGlove単体での購入も多かったと思いますが、キャリブレーションはともかく、光ファイバーベースの構造的にも壊れやすい製品でした。

製品の故障の多さも経営難の要因にもなったのか、VPL ResearchはVR全盛期に差し掛かる1990年には一旦は破産してしまします。破産はありつつも、VPL Researchは再建され存続することになりますが、日本の代理店さんも多くは語らず、「破産したらしい」ぐらいで、当初はその深刻さがあまり把握できていませんでした。

1991年 : ICAT 1991

1991年に、日本で初めてとなるVR関連のカンファレンス、ICAT(International Conference on Artificial Reality and Telexistence)[59]が開催されます。幕張メッセで、併設されていた展示会場では、「人工現実感」の書籍でも紹介されているVRシステムもいくつか展示されており、私自身はこのカンファレンスが稼働するVRシステムの原体験となりました。

展示会場を歩いているとジャロンが歩いていたので、ミーハー気分で握手してもらいました。ただ、この当時は、VPL Researchというよりは「実録!天才プログラマー[8]」のジャロンの認識が強かったように思います。ただ、VPL ResearchののRB2も展示されていたかとは思うのですが、混雑していたためか、故障していたのか、会場で体験できた記憶はありません。

カンファレンスの名称については、テレイグジスタンスはチェアの館先生はともかく、ARは会議に参加したクルーガー(Myron K. Krueger)氏を尊重しての命名で、廣瀬先生などの論文でも使われいた用語ではありますが ....

ARと言えば今は拡張現実(Augmented Reality)が一般的に思い浮かぶかと思いますが、その当時はクルーガー氏の人工現実(Artificial Reality)[9][10]を指しおり、VRと若干異なる概念で異質なものでした[3][9][10]。

VR原論で、廣瀬先生が当時を回想した発言がありますが、クルーガー氏の提唱するARの概念は、(個人的には)コミュニケーション概念的でインタラウティブアート基調な印象で、先駆的ではあるがVRとは一線を画しており、ARの言葉自体、異端というか、どちらかと言えば避けられる用語でした。

今日現在、ARと聞いて人工現実(Artificial Reality)を思い浮かべるのは少数派でしょうが、当の本人のクルーガー氏は、どう思っているでしょうか。

1992年 : MicroCosm

RB2はBE(Body Electric)で設計したプログラムをSGIのワークステーション(IRIS/4D)でレンダリングする形式をとり、必然的に高価なワークステーションを必要とする1000万円を軽くオーバーしてしまう構成が、普及へのボトルネックとなっていました[4]。以下は、米国のコンピュータ歴史博物館に展示されているIRIS/4Dの写真です。

そのような背景もあり、他のVRベンチャーと同じく、VPL ResearchもRB2発表直後からローエンドVRの開発に着手しますが[4]、破産後の紆余曲折からもVPL Researchのゴタゴタは続き、1992年には初期開発メンバーの退職に続き[6]、ジャロン自らもVPL Researchを去る事態にまで陥ってしまいます[6][7]。

ただし、主要メンバーの離脱がありつつも(あったから?)、VPL ResearchはMacintoshベースのMicroCosmを発表します。MicroCosmはMacintoshのQuadra900ベースにNuBusにグラフィックボードの2枚差しのレンダリング、デバイス的には廉価版のEyephoneとMicroCosm TowerなるPolhemus FastrakとDataGloveのコントローラーが接続される構成をとっていました。

ただし、MicroCosmを発表したものの、受注先には分割的に納入される状況でその出荷には難航している様子でした。また、VPL Researchから離れたジャロンもVR Bulders社を設立[12]するなど、ますます混沌としていきます。レンダリングボードはDivision社のi860ボードベースに開発を進めていたようですが[7]、最終的に出荷できたかは私自身は定かではありません。

1993年 : 国産化の模索とIVR 1993

VPL Resarchの表向きの話題性とは裏腹に、深刻な経営不振[6]や支払い滞りによる内紛[12]、出資者のジメーメン(Thomas G. Zimmerman)氏による特許独占[6][21]や特許譲渡[12]など、当初から深刻な状況にあったようです[6][11]。

日本総代理店さんではVPL Researchとの技術提携を継続しDataGloveの国産化[17]や、他社のVRシステムのVRmaker[6]の提供を模索するなど、独自に再建を目指す動きもありました。

国産化されたグローブの試作品は、今日まで継続されている初回(1993年の)産業用バーチャルリアリティ展(IVR : Industrial Virtual Reality Expo)[59]で開催されたIVRC(Inter-collegiate Virtual Reality Contes)[59]の共通ハードウェアとして提供もされました。

ただ、試作品を試す限りずいぶん扱いやすく廉価になったものの、サイバーグローブ(CyberGlove)などの競合他社の品質や価格攻勢の状況下では、もはやVPL Researchの延長線的な商売は難しい印象をもっていました。

RB2の後継と終焉

ローエンドのMicroCosmの一方で、サイバーソン(Cyberthon)[4]などでも言及されていたRB2路線の延長となるハイエンドのVRシステムについても、結局はリリースはされませんでした。また、日本某社のサンプルLCDの高解像度HMD(と言っても現代からするとVGAの30万画素程度)の製品出荷も業界で噂となりましたが、こちらも出荷された話を聞くことはありませんでした。

この時期は、IRIX的にはGLからOpenGLへの移行期になりますが、SGIワークステーションの全盛期を象徴するIRIS Crimson/RE(Reality Engine)の時代には、RB2が稼働している話は聞いたことはないので、IRIX/OpenGL版への対応もなかったようです。基本的にはプレフィックスにglをつけるだけなので、GLからOpenGLへの移行に技術的ハードルがあったとは言えず、末期のVPL Researchは、ハイエンド路線は切り捨て、ローエンド路線なMicroCosmに注力していたものを思われます。

華々しく登場したVPL Researchでしたが、振り返ってみると「人工現実感の世界」やサイバーソン(Cyberthon)[3][4]の1990年前後が最大のピークとなり、1999年に全ての特許はサン・マイクロシステムズによって買収され完全に終焉となりました。

AutoDesk

オートデスクは、その当時でも世界最大のシェアを誇るパソコンCADのソフトウェアハウスでしたが、その当時商用化を目指すVRベンチャーとして、VPL Researchと双璧をなす企業でした。

オートデスクのVRシステムの一般公開はVPL ResearchのRB2のTexpo 89と同じ、いわゆる「VR Day」となる、1989年の6月7日のCADコンベンションでの発表でした[5][6]。VPL Researchと同じく、オートデスクも1990年のサイバーソン(Cyberthon)で開発中のシステムを公開しています[3][4][5][6]。

1988年 : Cyberia Project

生粋のプログラマーであった当時のオートデスク社長のウォーカー(John Walker)の「Through the Looking Glass: Beyond User Interfaces[13] 」を契機として、1998年には、サイベリア(Cyberia)プロジェクトが組織化されます。AutoCADの戦略と同じく、オートデスクは当時のSGIワークステーションベースのVRを、PCベースにマーケットを開拓する戦略で商用化に取り組んでいました[5][6][7]。

写真[9]は、その当時よく紹介のあった「ハイサイクル」のデモの画面ですが、時速20マイルを超えると空に飛んでいくデモだったようです[6]。画面的には、そこそこ解像度はあるのですが、開発時期的にはIRISまたはPC/AT+i860ボードのシステム構成と推察されますが[1][4][5][6]、いずれにしてもテキスチャマッピングも実装できていない段階で、まだまだ開発中な感があります。

VPL Resarchがハードウェア開発も手掛け、ハイエンドとローエンドの市場へのソフトウェア対応を示唆していたのに対して、オートデスクはハードウェアとソフトウェアを開発する戦略には懐疑的で[4]、VRハードウェアが低価格する時期を見越して「ブリーフケースのサイバースペース[5][6][13]」をコンセプトに、ローエンドPCでのVRソフトウェアの提供に注力し開発を進めていました。

対外的には華々しいサイベリアプロジェクトでしたが、実際には1989年ごろからプロジェクトメンバーの離反が相次いでおり、対外向けのデモは実施されていましたが[5][6][7]、実質的な開発は1990年には一旦停止[7]するほど、内情はひどい状況であったようです。

1993年 : Cyberspace Developer Toolkit

VR黎明期の1988年に、早々に組織化されたサイベリア(Cyberia)プロジェクトでしたが、プロジェクト方針による衝突や主要メンバーの相次ぐ離脱により、その商品化はかなり停滞します[7]。1991年ごろから噂は流れていたものの[7]、ようやく1993年に商品化された「CTK (Cyberspace Developer Toolkit)」[40]は、もはや市場を席巻するできる商品ではありませんでした[14]。

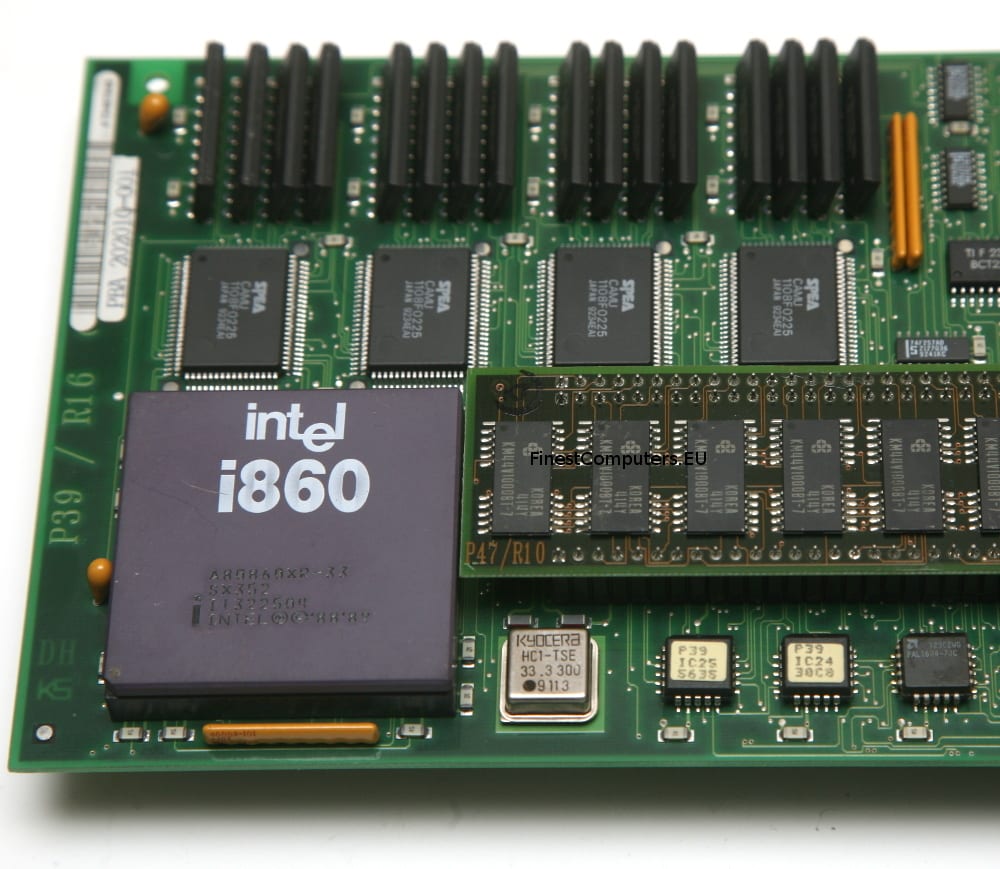

CTKは、PC/AT互換機のDOS-ExtenderをベースとしたC++言語のライブラリであり、当時主要なVRデバイスやその当時最新のSPEA社のi860ベースのFireボード[15]にも対応していた製品でしたが、時期を逸した感は強く、日本オートデスクから販売された話も聞きませんでした。

ちなみに、SPEA社はNVIDIAやATIが市場を席巻する以前のメジャーなハイエンドのグラフィックスカードメーカーで、このボードは後のDiamond MultimediaやATI社から販売されるFireシリーズの源泉となります[52][53]。

また、対応する3Dファイル形式も、その当時100万円近くした(当然かも知れませんが)AutoCADや3D Studio形式をサポートするものであり、研究機関や企業に所属する以外の一般の開発者が入手するには、あまりにも高価だったかもしれません。

いずれにしても、Windowsの世界もOpenGLやDirect3Dなどの3D APIの標準化や、VRML(Virtual Reality Modeling Language)[26]などの3D空間形式の標準化が間近な時期においての、DOS-Extender版の出荷でした。残念ながら、私自身はCTKについては稼働するシステムや、SDKの現物を見ることはありませんでした。

SENSE8

SENSE8は、オートデスクのサイベリア(Cyberia)の初期メンバーであるエリック(Eric Gullichsen)とパトリス(Patrice Gelband)がスピンアウトして設立したVRベンチャー企業です[4][7]。SENSE8も、VPL Researchとオートデスクで同じく、1990年のサイバーソン(Cyberthon)[3][4]で開発中のシステムを公開しています。

基本的には、オートデスクのサイベリアの路線を踏襲しソフトウェア提供に特化していましたが、商品化は1991年にオートデスクに先がげて、PC/AT(DOS-Extender版)だけではなく、IRIX(GL/OpenGL版)およびSun(SunOS/Solaris版)などのワークステーションも積極的に開発していきます。

1990年 : SENSE8設立

1988年に早々に組織化されたオートデスクのサイベリアプロジェクトでしたが、翌年の1989年からプロジェクト方針をめぐる議論からメンバーの離脱が相次ぎ、また一向に研究フェーズで商品化の判断がされない雰囲気に業を煮やし、主要メンバーであるエリック(Eric Gullichsen)とパトリス(Patrice Gelband)も退職します。表向きにはサイベリアプロジェクトは継続しており、デモは実施されていましたが[5][6][7]、実質的な開発は1990年には一旦停止していたようです[7]。

スピンアウトしたエリックとパトリスは、オードデスクでの経験をベースに、4ヶ月間、毎日14時間の不眠不休でフルスクラッチのオブジェクト指向の3Dシュミレーション言語を開発します[7]。この初期のプロトタイプは、2台のAmigaをベースとし、2台のソーニーウオッチマンの手作りのHMDの構成で開発されました[7]。

このプロトタイプ開発を契機に、早々にサンやインテルからか開発支援を受け[4][6][7]、順調にVR SDKの開発を進めていきます。技術的には、とくにローエンドVRシステムにおいては、そのの実現ためにインテルの技術者も合流したことも大きな成功要因であったと思います[12][7]。

1991年 : World Took Kit

スピンアウトから早一年、1991年にPC/AT互換機を対象としたDOS-Extender版の「WTK (World Took Kit)」をリリースします。結果的には、SENSE8がオートデスクに先駆けての世界初のPCベースのVR製品[33]の提供となりました。

WTKは、NASAの火星探索プロジェクト(Mars Pathfinder Mission)に採用されるなど[46][43]、「Reality Engine Builders」で最も成功した商用VR SDKメーカーとなりました[7][32][42]。以下の画面は、Windows98SEで動作させたWTKのNASAの火星探索プロジェクト(Mars Rover)のデモです。

初期の製品は、Intel製のi750(82750PB + 82750DB)プロセッサを搭載するアクションメディアボードII[16]が必須で、PCベースでもテキスチャマッピングを実現できるシステムを製品化しています。当時は、まだインテルもPC/AT互換機を製品化している時代で、i486チップもまだ高価で、Intel 403E(i486DX-33MHz/EISA/8MB/150MBHDD)が150万ほど、立体視で750ボードが2枚で100万円ほどの価格帯の製品でした。HDDも、まだ5インチの時代で、かなり巨大でした。

以下の写真はebayで出品されていた[54]アクションメディアボードIIのボードですが、開発には(当時は100万円以上の)SDKが必要です[16]。前述のICAT 1991で展示されていたWorld Took Kitも、このi750のアクションメディアボードII[16]を2枚挿しでHMD(Flight Helmet)のよる立体視デモを展示していました。

一般的には、i750は動画圧縮伸長のDVI(Digital Video Interactive)分野向けプロセッサでした[16]が、インストラクションRAMロードするマイクロコードを修正することにより、高速なポリゴン描画およびテキスチャマッピングを実現していました。

i750は、その後のMMX、現在のSSE(Streaming SIMD Extensions)の源流となるチップであり、1990年代のインテルの「Micro 2000」ビジョンでは、4コア構成となるチップの1つが、このi750相当の機能をもつとの説明がなされていました。いまとなってはマルチコアやSIMDは当たり前ですが、当時は斬新というか、本当かな?といった印象でした。

World Took Kitとは?

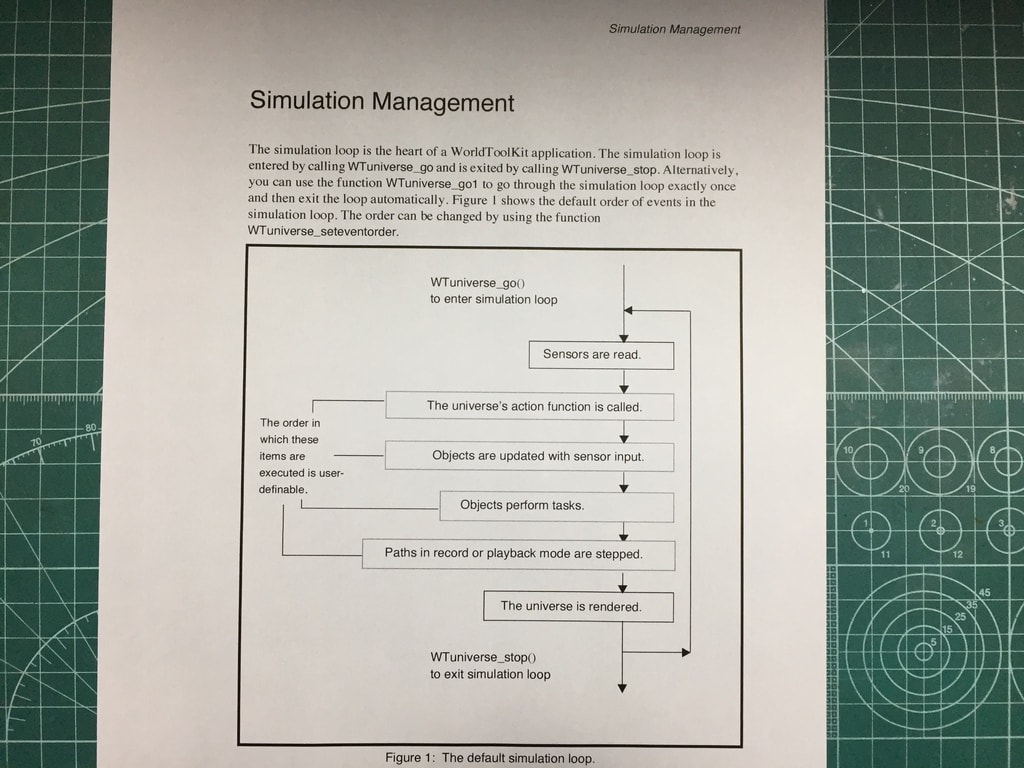

WTK (World Took Kit)は、データフロー型ビジュアル言語であるVPL Research社のBE(Body Electric)とは対照的に、C言語のVRアプリケーション開発ライブラリです。ちなみに、今日まで継続されている初回(1993年の)産業用バーチャルリアリティ展(IVR : Industrial Virtual Reality Expo)[59]で開催されたIVRC(Inter-collegiate Virtual Reality Contes)[59]の学生コンテストの共通ソフトウェアとしてWTKのWindows3.1版が提供されました。

WTKはC言語ベースではありましたが、オブジェクト指向により設計されており、また数学的には、いまでこそ一般的な四元数(Quaternion)ベースの3DライブラリのSDKでした。

以下は、WTKの基本シュミレーションループとなりますが、基本的にはアクション関数と呼ばれる、センサー情報の更新やシュミレーション毎に呼ばれるハンドラーを登録することで、VRアプリケーションを構築していきます。

オブジェクト指向は既にマイクロソフトのMFC(Microsoft Foundation Clas)などで強力に導入されてはいましたが、まだまだ一般的ではない時代で、C言語によるWTKのオブジェクト指向は、個人的にはも強烈な印象がありました。

以下は、WTKのチュートリアルにある簡単なサンプルですが、マウスの動作を視点(Viewpoint)に接続し、オブジェクトに(回転させる)spin関数をタスクとして設定しています。単純なコードですが、これで回転する地球オブジェクト(PLANET.NFF)がある仮想空間を、マウスでウォークスルー(WalkThrough)できます。

また数学的な面でも、四元数(Quaternion)については、(少なくとも)日本の書籍や雑誌では一般的ではなく、数学的な担当であったパトリス[7]からSIGGRAPHでの論文[17][18]を(FAXで)紹介してもらったのを覚えています。

WTKはマルチプラットフォーム対応で、IRIXとPC/AT互換機で同じソースコードも動作する移植性の高さも強みでした。SENSE8は、DOS-Extender版は、CTKと同じくSPEA社のFireボード[15]にも対応、その後にも、WindowsNTのOpenGL、Windows95でDirect3Dなどの標準3Dグラフィックス対応など順調にアップグレードを重ねていきます。

最終的には、DOS(Extender)/IRIX(GL/OpenGL)/Windows9x(Direct3D)/WindowsNT(OpenGL)などの主要プラットフォーム/だけではなく、珍しいところだとHP-UXや(日本だとクボタの)Titanなど、多種多様なプラットフォームへの展開を重ねつつ、1998年にEAI(Engineering Animation Inc)に買収されました。

コンシューマーVRの状況

「人工現実感の世界[1]」が刊行された1991年前後には、パワーグローブ(Power Glove)を筆頭に、コンシューマ市場でも、ローエンドなVRデバイスが商品化されます。

1995年以降には、Virtual IO i-glassesを筆頭に、日本でもソニーのグラストロン、オリンパスのEytrekなどの、第二次HMDブーム(?)とも言えるほど各社から一斉にHMDが商品化されることになるのですが、それ以前の第一次(?)VRデバイスブームの商品をまとめてみます。

HMD

1990年代の黎明期の商品化されたHMDは内部に立体視用に2台の液晶ディスプレイを内蔵し、値段は100万円程度するものが中心でした。液晶シャッター方式のStereographic社のCrystalEyesなども30万円程度していた時代です。

これに対して、ゲーム機などのコンシューマ向けのHMDは安価な液晶シャッター方式を採用したものが、各社より商品化されます。立体視方式としては原理的にはStereographic社のCrystalEyes、今日現在の3Dテレビ[19][20]と基本原理は同じ立体視方式です。

ちなみに、NASAおよびVPLの初期のHMDがそうであったよう[6][12]に、その当時のVRベンチャーが販売するHMDは日本製液晶テレビを分解して制作されていました。私自身も、VRベンチャー(Virtual Research)の担当者に、日本製の液晶テレビの型番を指定されて、何度か秋葉原に調達に通っていました。

写真の右のHMDが「Virtual Research」初代のHMDでカラー液晶ベースのもの(Flight Helmet)、左のHMDはモノクロ液晶ベースを(3原色の)カラーホイールでフルカラー化したもの(V3?)です。

1988年 : ファミコン3Dシステム

任天度は「ファミコン3Dシステム」としてHMDをファミコン向けに販売しました[22]。1987年に販売されたものの商業的には早々に失敗していたとのことですが[23]、通常のNTSC画面で交互に画面を入れ替える方式のため、垂直周波数を倍速で動作させるCrystalEyesと比較すると、反応の高いゲームでは対応が難しかったのではないでしょうか。ただ、商品自体は1990年代でも店頭で見かけることができ、安売りワゴンにあったのを5000円ほどで購入できました。

購入はしてみたものの、技術資料はなく、FM-TOWNSのジョイスティック(ATRAI)ポートで駆動できないか試してみたのですが、液晶シャッターはなんとか反応はするものの、安定した動作までには至りませんでした。ただ、同じ時期にX68000では流用が成功していたのですが[23]、当時はわかりませんでした(そもそも12V駆動でした)。

1993年 : SEGA VR

日本でも、任天堂と同じ時期に「SegaScope 3-D」が販売されていたようです[24]。個人的には、店頭で3Dのスペースハリアーのデモは記憶にありますが、当時は任天堂のものと勘違いしていました。ただ、当時MarkIIIユーザーでしたが、日本でのマスターシステムおよびこのHMDの流通は少なかったのではないでしょうか。

その後、1993年のCESでSEGA VR[11]が発表されますが、結局は販売されませんでした[25]。ただSEGA VR登場の背景には、VRMLで功績のあったマーク(Mark Pesce)[26]氏の特許が関与しているとは、その当時は知りませんでした[25]。

当時は、低価格なジャイロセンサーも普及しておらず、既存の磁気式や超音波式センサーのコストダウンが、VR(ヘッドトラッキング)普及の課題でした。

1993年 : VictorMaxx StuntMaster

SEGA VRは販売されませんでしたが、非公式にはサードパーティでメガドライブ向けのHMDを販売していたところがあり、VictorMaxxのStuntMasterを個人輸入してみました。値段は$200程度でしたが、個人的に輸入してみたものの、モノラルにも関わらず解像度があまりに低く、VRに流用はもとより、とてもゲームができる水準ではありませんでした。さすがに捨ててしまったようですが、いま見るとパッケージが懐かしいですね[56] [58]。

当時の商用のHMDの解像度が360x240程度でしたが、それよりもかなり低解像度の液晶画面を、レンズで無理やり拡大しているため、コンシューマ向けとしても、なかなかひどい画面でした。SEGA派だったので、かなり期待しての購入でしたが、ストリートファイターや獣王記などの格闘ゲームが辛うじてプレイできる程度のかなりの粗悪品でした。ただ、いま思ば簡易的な機械式のヘッドトラッキング機能(側頭部に棒があった)もあったので、サードパーティ製といえSEGA VRと同じくマーク氏の特許を用いた製品だったかもしれません。

Glove

VPL Researchのデータグローブを筆頭に、グローブはVR黎明期の象徴的なデバイスです。商品としてはVPL Research社の破綻と前後して「人工現実感の世界[1]」でも紹介されているサイバーグローブ(Cyber Glove)が安価に供給されていき(とは言っても100万円台)、コンシューマーの世界でもデジタル的な精度でありつつも、パワーグローブ (Power Glove)が安価に供給された時代でした。

ちなみに、サイバーグローブ(Cyber Glove)は社名こそ変更されたようですが、現在でも供給されているのには驚きました。性能向上が著しいHMDと比較すると、基本的な構造は当時と変わらず、シーラカンス的なデバイスです。ちなみに、初期の製品はRS-232C通信版で、(おそらくソフトウェアが別売りで高価だったためか)、自作でWindows版とIRIX版のドライバを開発していました[60]。

1990年 : パワーグローブ (Power Glove)

パワーグローブは、前述のVPL Researchとマテル社の共同プロジェクトで、米国では1989年に販売されたました。パワーグローブは、最終的にはマテル社から100万個以上出荷[6]されたそうです。

日本は翌年の1990年にパックス(PAX)社より大々的に販売が開始されますが、米国とおなじく商業的には成功したとは言えないものの、日本代理店のパックス社の破綻も重なり、日本でも大量に流通しました。

1990年? : 日経バイトの記事

題名の記事は紛失してしまったようですが、BYTE誌に1990年に掲載されたパワーグローブの技術記事[27]が、提携関係のあった日経バイト誌にも掲載されます。日経バイトで掲載された時期には、既にパックス社は倒産していましたが、この記事の掲載時期にも、まだまだ秋葉原で投げ売りされていました。

その後もパワーグローブの投げ売りは収まらず、しまいには近所の小売店でも980円ほどで投げ売りされているのには驚きましたが、どこでも入手できる状況がしばらく続きました。

以下の記事は、PCVR[28]誌に掲載されたものですが、結線的には同じものです。5V電源については、PC/ATの場合、PS/2ポートから取得するのが簡便で、(日経)バイト誌の記事はそのような結線図でした。

日経バイトの記事は要約記事で簡潔にまとまっていたものの、記事そのまま結線してAT互換機につないでポートを叩いても動作せず、最初はソフトウェア的な問題なのか、ハードウェア的な問題なのか切り分けができませんでした。結果としては、データグローブをサポートしてたPCベースのVRシステムであるREND386[31][32]をベースに動作を確認し、前に進むことができました。

超音波センサについては、Polhumesなどの磁気センサはもとより、おなじ超音波式のLogitechの3Dヘッドトラッカーなどとは精度的には比べようはなく、かろうじて上下左右の移動がデジタル的に判別できる程度でした。

また、ファミコンの確か「パンチアウト!!」がデータグローブ対応と聞いて購入してみたものの、国内版はデータグローブには対応しておらず、ちょっとした罰ゲームでした。

ワークステーションVRの状況

1990年代には、ワークステーションとよばれるコンピューターのカテゴリーがありました。VRの世界では、その3Dグラフィックス性能において、SGIのIRISワークステーションが圧倒的な存在であり、世界初の商用VRシステムであるVPL ResearchのRB2もIRIS/4Dでのリリースでした。

SGI IRIS (IRIX)

SGIワークステーションの全盛期は1993年のOnyx/RE2(Reality Engine 2)で、3Dワークステーションとして頂点を極めます。Powerシリーズの後継ということで、現実的なシステム構成的は5000万程度からと、ワークステーションというよりも、もはやスパコンに近い価格帯でしたが、下位シリーズのCrimson/REと並び、VR業界では予算的な都合がつけば、是非とも購入したいハードウェアの筆頭の製品でした。

グラフィックシステムであるRE2(Reality Engine)はハードウェアによるZバッファ機能はもちろん、リアルタイムのテキスチャマッピング/アンリエイリアス機能を有するIRIS最高峰の3Dグラフィックスのサブシステムでした。

RE2は、ジオメトリエンジンとしてi860プロセッサを採用しています。PC/VRの3Dグラフィックスボードでは単体であったi860プロセッサを、REでは8個、RE2では12個のマルチプロセッサ構成で圧倒的な性能を誇りました[47]。

さすがにOnyx/RE2は価格的においそれと導入できるものではなく、開発にはエントリークラスのIndigoメインでプログラムを組んでいました。それでも、グラフィックを含めたシステム構成的には800万円ぐらい価格帯で、テキスチャマッピングが可能になるのはIndigo2のExtremeボードの登場を待つ必要がありました。

ただ、このOnyx/RE2以降は、SGIから後継となる3Dグラフィックスのワークステーションがなかなか登場せず、歴史的にはこのOnyx/RE2が、SGI/IRISの最高峰かつ最後の3Dワークステーションとなりました。時代背景としては、この頃から、OpenGLプラットフォームとしてもWindowsNTが台頭してきており、IRISの3Dワークステーションとしての優位性は崩れていきます。SGIも、低価格路線としてIndyやO2を製品化して対抗しますが、もはや対抗できる性能もありませんでした。

日本では、低価格帯のIndyなどは秋葉原のT-ZONEなどでも店頭販売され、個人ユーザーも対象とした販売攻勢をかけますが、もはやPCの中級以上の3Dグラフィックスボード性能に対抗するのは難しい状況でした。WindowsNTベースのOpenGLボードで、低価格帯であれば3DlabsのGLINTボード、性能重視であればインターグラフのGLZボードを選択した方が、コストパフォーマンスに優れている状況で、もはやSGIの製品を購入するのは趣味の選択になりつつありました。Indyは店頭で触る機会がありましたが、著しくコストダウンされた製品で、基本的な3D性能は低く、テキスチャマッピングもソフトウェア処理、なにより通常のOSオペレーションにおいても性能的に厳しいものがありました。

以下の画面は、Windows98SE(Pentimu4 3.06GHz/NVIDIA GeForce FX 5200)でWTKのOpenGL版を動作させたものですが、当時の普及クラスのグラフィックスボードでも、かつてのIRISの中堅ワークステーション(Indigo)クラスは凌駕する性能を持ち合わせている状況でした。

その後、CRI(Cray Research Inc)を買収するなど、SGIはハイエンド市場への転換を模索しますが、3Dグラフィックス事業はスピンアウトしたNVIDIAに売却[53]、結局は迷走しながら2006年には破綻してしまします[49]。破綻後も再建の道を歩み始めますが、もはや3Dワークステーションメーカーとしての復権はありませんでした。

Sun SPARCstation (SunOS/Solaris)

Sunは、当時はワークステーションのカテゴリーでは圧倒的なシェアを有していましたが、SGI/IRISに比べると3Dはなんとか動くレベルで、3Dグラフィックスの性能については、3DグラフィックアクセラレーターのないPCと大差はない状況でした[4]。

1990年代には、Sunワークステーションが、CPUがSPARCプロセッサ、OSがSolarisに刷新され、やや状況の変化があります。やはりGXなどの通常のボードではパフォーマンスはでませんでしたが、1993年に、3DグラフィックスアクセラレータとしてZXが登場し、ようやくハードウェアレベルで3Dアクセラレーションの製品が登場します。

ただ、ZXも「遅くはないけど ....」のレベルで、SGI/IRISとは性能の差が大きく、むしろPCと比較になるレベルでした。また、ハードウェアのZバッファをサポートしていたものの、フラットシェーディングレベルで、テキスチャマッピングもサポートしておらず、機能的にもIRISやPCに見劣る状況でした。以下の写真[55]はebayで出品されていたものですが、演算チップからすると富士通の設計品だったのでしょう。

奇しくも、1999年にSunがVPL Researchを買収しその特許を保有することになるのですが、ワークステーションの雄であったSunも、PCの性能向上には抗えず、2010年にOracleに買収され現在に至ります[50]。

Oracle買収後も、Sunプロダクトはいちおう存続していますが、OS関係者が解雇されるなど[51]、先行きはもはや楽観視できる状況ではないようです。

ローエンドPC/VRの状況

「人工現実感の世界」が刊行された1991年前後のPCの状況は、3Dハードウェアや3D APIの仕様は標準化されておらず、各社VRベンチャーがローエンドのVRシステムの商品を目指す、端境期的な余地がありました。

端的に言えば、IRISのようにGL/OpenGLのように3D APIが完備されていないPCの世界で、VRの前提となるリアルタイム3Dグラフィックスを生成するには強力なプログラミングスキルが必要[33]で、これが技術的な参入障壁となっていました。

米国ベンチャーの商用VRシステム、いずれもPC/AT互換機 + 3Dグラフィックスボード(i740 or i860)を採用した商品については上記で触れましたので、この章ではPC/ATの標準グラフィックスベースのローエンドPC/VRの状況を中心に振り返ってみます。

こちらも、時期については、WindowsでOpenGLやDirect3Dにより3Dハードウェア/APIが標準化される、1995年ぐらいまでの状況をまとめてみます。

PC/AT (DOS/Windows)

PC/ATは、1990年当時はCPUとしてはi486が登場して間もなく、i386がまだまだ優勢な時期でした。OSとしてはDOSが優勢であり、i386といっても、当時は16bitモードで高速なi286マシンとして利用されてる状況でした。またグラフィックスもDOSではET4000や、WindowsであってもS3-900番系が全盛の時期で、まだまだ2Dグラフィックベースのが全盛の時期でした。

このような背景もあり、PC/ATをベースとした個人ベースの自作系のローエンドのVRシステムはi386(固定小数点)ベースで、解像度はVGAの高速モードであるモードXやYを用いたものが支流を占めめていました。無料ベースであればREND386[31][30]や後継のVR-386[29]や、商用であればVREAM[33]やSUPERSCAPEが有名でした。

その当時でもモードXベースでテキスチャマッピング風の処理をしたゲームなども登場(ただしET4000推奨)していましたが、オートデスクのCDKやSENSE8のWTKのようにi750やi860ベースの3Dハードウェアをもたない、ローエンドPCのVRシステムではフラットシェーデイングベースが主流でした。

また、描画は高速ではあるものの、固定小数点ベースのためその行列演算の精度は高くなく、結果としてその視点移動(ウォークスルー)はカクカクとした挙動となり、フレームレートが下がった時のような状況が発生し、どうしてもおもちゃ的な域をでないVRシステムでした。

その後、OSはWindows3.1やWindowsNTも徐々に普及していき、グラフィックボード各社もS3を筆頭としたGDIのWindowsの(2D)アクセラレーター、その後のNvidiaのRIVAを筆頭としたDirectXなどの標準API対応の3Dアクセラレーターに注力していく流れとなり、3DfxのVoodooなどの例外はありつつも、3Dハードウェア的にもDOSの世界は徐々に終焉していきます。

DOS-Extender (32bit環境)

Windowsはまだまだ普及しておらず、DOSベース/16bitが前世の時代で、マイクロソフトのOSならびにC/C++コンパイラの32bit対応版は、1993年のWindowsNT向けのVisual C++(32bit)の販売まで待つ必要がありました。Windows3.5(Daytona)でのOpenGL対応の期待感はありつつも、初期のVisal C++(32bit)は日本語化されず、英語版を並行輸入するするような状況だったので、日本での注目も低かったと思います。

当時は、WindowsNTでのOpenGLやWindows95でのDirect3Dの登場前夜であり、PC/ATで32bitでの開発をするには、16bitのDOSを32bitプロテクトモードで動作させるDOS-Extenderと、その対応コンパイラを用いるのが主流でした。前述のオートデスクのCDKと、SENSE8のWTKのいずれも、この環境を対象としたVRシステムを商品化しています。

日本においても、FM TOWNSではPharLapのDOS-Extender/HIGH Cコンパイラが標準で、PC98を対象にDJGPPの同等のコンパイラも当時の雑誌でも盛んに特集されていました。個人的にはTOWNSユーザーでしたので、HIGH Cと386ASMを購入し、SENSE8のWTKライクなVRライブラリを開発していました。

後の自作のVR開発キットであるCyberToolbox[37][38]の基礎となるシステムですが、当時は勝手にRenderVRと命名していました。当初は、i386ベースに(4バイト=32bit単位で描画する)水平ラインルーチンなどを開発していましたが、やはり浮動小数点はソフトウェアエミュレーションはきつく、早々にi387拡張ボードも購入する羽目になりました。

また、当然ながらMetaware社純正のPC/AT向けのHigh Cについては、DOS/V専用のBIOS関数などはなく、日本語フォント取得など、高速化以外にもまだまだアセンブラが必要な時代でした。

Windows 3.x - Intel 3DRからWinG/DirectXへ

ただし、1993年頃からWindowsの世界では独自の3DグラフィックスAPI提供の兆しがあり、1994年にはインテルからもWindows3.1ベースに3DR(3 Dimension Rendering)のSDKの無償提供が開始されます[48]。

前述のGDIベースにも移植していたRenderVRも3DRに移植してみましたが、手持ちのS3ボードはアクセラレータがきかなかったものの、ソフトウェアベースでもかなり高速で驚いてしましました。初期の3DRは、Zバッファの機能はなく、描画するオブジェクトのZオーダーはユーザーでソートする必要がありましたが、必要十分なものでした。

3DRは、Windows3.1の時代にもTrueSpaceなどのCAD系での採用もありましたが、後にインテルから3DRをマイクロソフトのGameSDK(WinG)プロジェクトに寄贈されるとのアナウンスがあり、DirectXの登場前後の1995年のV2.0を最後にその役目は終了しました。

Macintosh (System 7.x)

MacintoshはDOSのようなOSによる16bitな制限はなく、グラフィックスの基盤であるQuickDrawはWindows初期のGDIと比較すると高速であったため、当時ローエンドの LC IIIであっても快適にプログラミングができました。

ただ、やはりCPUパワーはそこそこで、当時書籍[34]を参考にラジオシティプログラムなどを組んでいたのですが、出勤前にプログラムをスタートさせて帰ってきてからレンダリング結果を確認するような、のんびりした時代でした。

1995年 : QuickTimeVRは登場するも ....

そのような背景もあり、1995年には擬似3D(?)のQuickTimeVRが発表されます。現在で言えばRICOH THETAのような360°カメラのような市場です。当時はVR応用の一つとして、例えばバーチャル旅行など多少の移動の制限はあっても、有望な市場として認識されていました。

他にもSENSE8など同様のツールを開発し提供していた会社はありましたが、当時は専用の機材はなく、各社指定の特殊な魚眼レンズを購入する必要があり、QuickTime VRにいたってはオーサリングツールの購入および配布ライセンスが必要なため、普及するまでには至りませんでした。

1995年 : QuickDraw3Dも登場するも ....

また、Macintoshは3D APIについては1995年のQuickDraw 3Dの登場まで待つことになりますが、初期のDirect3DとおなじくOpenGL的な状態遷移的なプログラムができず、RenderVRの移植に苦労した覚えがあります。

なお、肝心のQuickDraw3D対応ハードウェアはなかなかリリースされず、かろうじてAppleからQuickDraw3D対応のジオメトリエンジン(数値演算のみ)が出荷されただけでした。早速購入してみたものの、体感的にも速度向上はあまり感じられないレベルの製品で、PowerPC時代となった当時のPower Macintosh9500レベルでもQuickDraw 3Dは実用的な速さにはほど遠い状況でした。

既にWindowsの世界では、3DlabsのWindowsNT(OpenGL)対応やNVideaのWindows95(DirectX)対応の3Dハードウェアの競争がはじまっており、Windowsの世界から3D性能的にもどんどん離されていきました。このような状況でも、商用ではVirtus VR[35][41]などが頑張っていましたが、おもちゃVRの域をでる製品ではありませんでした。

CodeWarriorは良かったけれど ....

1994年にはPower Macintoshが発表され、個人のメインの開発機種もLC IIIから6100/60AVにアップグレードし、コンパイラもThinkCからCodeWarriorに移行します。CodeWarriorの定期購読式のコンパイラ提供の形態も、なかなか新鮮でした。

1995年以前は、個人でのプログラム環境は基本はMacintoshファーストで組んでいて、インターネットのメールやブラウジングもMacintoshが主体でした。RenderVRのほかにも、Macintoshiでは後の自作のVR開発キットのCyberToolbox[37][38]の基礎となる前述のVPLのBE(Body Electric)に相当するビジュアル言語を開発していました。

ただし、前述のMacintoshiの3D環境や、OpenGLやTCP/IPが標準となったWindowsNT 3.5(Daytona)の登場もあり、1995年以降は個人のメイン開発環境はWindowsNTにシフトしていきます。

当時の情報源

当時は、企業や個人環境においては、インターネットの常時接続環境は一般的ではなく、VR関係の情報もインターネット(Usenet)よりも各地のBBS(Bulletin Board System)の方が活発な時代でした。情報の入手については、まだまだ雑誌が主流の時代です。

いまでは、これらのBBSはすべて閉鎖されており、残念ながら当時のログもインターネット上にはあまり存在しないようです[42][43]。当時は、通信ログはフロッピーに保存していて何枚かは手元のフロッピーにあるはずですが、ちょっと見当たらなかったので、記憶にある範囲で、当時の状況を振り返ってみます。

WELL

黎明期のVR関係者はWELL(Whole Earth 'Lectronic Link)でよく交流しており[12][6]、私自身も前述の米国のVRベンチャーの関係者との連絡や、VR関係の掲示板を定期的に巡回していました。

また、日本のNiftyServeや後述のCompuServeと同じく、当時のBBSはインターネットとのゲートウェイ的な側面もあり、私自身もしばらくはメールについてはWELL経由でインターネットとやり取りをしていました。

CompuServeのNiftyServeのように国内のゲートウェイはありませんので、接続は必然的に国際電話のダイアルアップでした。経費節減で9600bpsモデムを導入してもらった時は、自宅の2400bpsとの速さ違いに驚いた思い出があります。

CompuServe

BBSのVR情報源といえば、CompuServeも活発でした。前述のREND386[31]の開発グループやVR専用のフォーラム(CYBERFORUM[42])などが活発に活動していました[12]。

また、コンピュータ全般、特にPC/ATが日本ではまだメジャーではない時期に、そのプログラミング情報を得るには格好の場で、まだ日本ではWindowsやWindowsNTがメジャーでない時代に、デバイスドライバなどの情報は、こちらで得ていました。

Usenet

ちなみに、インターネットのUsenet(Netnews)にもVR関連のグループはあり、開設当初のsci.virtual-world[43]などでは活発な議論がされていたようです[6][39]。ただ、私が参加した1990年代には閑散としていて、個人的にUUCPサイトとして接続していたものの、流通量はほとんどありませんでした。

その他には、comp.graphics.algorithmsなどを購読していたようですが、印象的にはWELLやCompuServeの活気にはおよばなかった印象が強いです。WELLもCompuServeも、いまは完全に閉鎖されてしまっているので、ちょっと残念ですね。

日本の雑誌

当時も、図形処理情報センターのPIXELなどのCG(Computer Graphics)専門誌や、国内はASCIIなどの一般誌やなどでも、VRはよく特集されていました。前述のサイバーソン(Cyberthon)もASCIIによる特集記事[3][4]です。学術系としてはbit誌にも、大学や企業からのVR関係の寄稿が時々ありました。

また、日経バイト(日経エレ?)も、海外や日本国内のメーカの動向を独自取材と合わせて、VR関連の動向を定期的に特集を組んでくれていました。HMD関連、とくにソニーのグラストロンについては開発当初からプロトタイプの取材記事が度々掲載されていましたが、S端子は削減されなかったものの、最終的にはヘッドトラッキング機能なしでリリースされたのは、やっぱりと思いつつも、残念だった思い出があります。

海外の雑誌

当時は、VR関係の雑誌は小規模ながら、「VR News」やPCVRなどが出版されていました。いずれも定期購読方式ですが、毎月ではなく、数ヶ月に1回程度の若干ルーズは発行の形式でしたが、到着するのが楽しみでした。

「VR News」世界中のVRはもとより3D関連の情報を取り扱っており、総合的なVR雑誌でした。自作のCyberToolbox[37][38]についても、2回ほど連絡を受けて記事で紹介してもらったこともありました。

PCVRは、ローエンドVR専門の雑誌で、REND386[31][32]などのフリーなVRシステムをベースに、HDMなどのVRデバイスを含めた自作記事が中心でした。自作に必要なVRの原理原則的な説明も多く、現代で言えば「Make:」誌をよりハードにしたような雰囲気の雑誌でした。

当時の環境

いまでこそ家庭でもモバイル環境でもインターネットに接続できますが、当時はインターネットに常時接続環境できる環境は稀でした。ネットワーク環境に加えて、時代的にもCD-ROMドライブが普及しておらず、媒体もテープがメディアの主役の時代でした。

ネットワーク環境

UNIX系は既にTCP/IPが標準でしたが、MacではAppleTalk、PCではNetwareなどが標準的な時代でした。MacではMacTCPが配布されていましたが、PCのDOSやWindowsではTPC/IPはOS標準ではサポートされておらず、普及にはWindows NTやWindows95の登場を待つ必要がありました。

WindowsNT/95登場以前、DOS/WindowsでTPC/IPを利用するには、Windows for Workgroups(英語版)の例外はありつつも、Chameleonなどの商用ソフトウェアと3C509B Ether Link III[57]など対応ハードウェアの購入が必要でした。このような背景から、PCでは立体視同期の目的の他に、パラレルやシリアルポートをクロス接続し、VR空間の共有方法として用いられることもありました。

物理的なネットワークについても、ワークステーションは10BASE5、オフィスは10BASE2など、まだまだ同軸ケーブルが主流の時代でした。VPL ResearchのRB2(Reality Built for 2)[10]は画期的ではありましたが、当時のネットワーク環境では、RB2の松下電工さんの事例のようにスタンドアローンで稼働させるのも現実的な選択でした [11]。

また、ワークステーション環境においても、10Mbpsの時代で10BASE-Tはまだ一般的ではなく、10BASE-5や10BASE-2による同軸ケーブルによるネットワーク構築が一般的でした。ワークステーション環境では10BASE-5が設置に用いられることが多く、確実な施工には専門業者にネットワーク敷設を依頼している時代でした。

各社のローカルネットワークでのVR空間共有については研究を進めていましたが、本格的なローカルおよびグローバルなネットワークによるVR空間の共有には、1995年以降のVRMLやインターネットおよびTCP/IPの普及を待つことになります。

配布メディア

ワークステーション環境においては、CD-ROMは普及していましたが、書き込み可能なCD-RやMOドライブは普及していなかったため、QIC-150などの磁気テープによるソフトウェアの配布が一般的でした。

PC/ATの世界ではまだまだCD-ROMの普及しておらず、少量のものはフロッピーディスク、大容量のものはワークステーションとおなじくQIC-150やQIC-80でソフトウェアが配布されていました。前述のIntel製のPC/AT互換機でもある403Eにも、ARCHIVE社製のQICドライブ(2150S)が標準搭載?されている時代でした。

まだまだ、インターネットで大容量のデータの送受信は一般的ではない時代で、VR関係だと容量のある3Dデータの送付などはQICで郵送していた時代でした。海外とのやり取りでは小型なQIC-80などもありましたが、日本ではQIC-150が一般的でした。

日本では、CD-ROMを標準搭載したFM TOWNSも登場していましたが、その当時CD-RやCD-RWドライブは普及しておらず、また原盤からのCD-ROM制作は個人やサークルレベルでは費用面や工数的に現実的ではなかったため、NiftyServeのTOWNS版Linuxなども、QIC-150による回覧だった覚えがあります。

QICは、その後のインターネットやCD-ROM/RWドライブの普及とあわせ、より大容量のテーブメディアであるDATベースのDDS(Digital Data Storage)が登場した背景などから、急速に廃れていきます。

最後に

「VR原論」のあとがきにもありますが、VR元年といわれる当時の熱狂や雰囲気については忘れ去られ風化している状況については同感で、今回の記事で振り返るきっかけになりました。

なぜ、当時の熱狂は忘れられたのか?

VR黎明期の状況は、まだ、インターネットが普及する前の時代です。黎明期にVRコミュニケーションの主流であったWELLやCompuServeなどのBBSはもはや閉鎖されており、当時のログは存在しない(?)のも大きな要因かと思います。

またQV-10[39]などの普及帯のデジタルカメラもまだ普及していなかった時代で、デジタルコンテンツにするにはスキャナーの手間が必要で、所有していてもなかなか表にはでてこないのでしょう。

当時の書籍や雑誌についても「VR原論」が発刊動機にもある通り、もはや入手が難しいものもあります。これらの時代背景が重なり、黎明期のVRの熱狂が忘れ去られ、世代間の断絶は致し方ないことと思います。

現状のVRはどうか?

現状、スマートフォンのiPhoneであっても、1990年代最先端で数千万円単位したSGIのOnyx/RE2ワークステーション、民生品のOculusのHMDであっても、製品化すれば1000万単位と言われた当時のVGA(640x480)レベルのハイエンドHMDを、性能的にははるかに凌駕しているでしょう。

ただし、3Dハードウェアの描画速度や解像度は劇的に向上しましたが、VRの本質的な技術的手法については黎明期からの劇的な進化は見受けられません。

立体視の映像方式自体は、黎明期のHMDやStreoGraphics社と、今でも原理的には同じ方式を踏襲しています。また、主要なVRデバイスについても、例えばヘッドトラッキング方式についても磁気式/超音波式から画像認識やジャイロセンサーなどで大幅に簡素化/低価格化されたにせよ、精度的な面では大差はありません。

VRは普及するのか?

黎明期には「VRや3Dが普及しないのはハードウェアが高価なため」という楽観的な観測が支配的だったと思います。ただ現実的には、ARIBで2010年に規格化された3D映像放送[19]は、日本においては対応ハードウェアであるデジタルテレビは普及したにもかかわらず、いまでは話題になることすらありません[35]。

黎明期のVRや3Dが普及しなかったのは、おそらくハードウェアやソフトウェアが高価で解像度が低かっただけではありません。例えば、やはり固定平面の映像を視差で立体視する方式は生理的に無理があり[20]、身体的な負担がない原理的なブレークスルーが必要なのかもしれません。

コンテンツ的にはデジタルテレビの3D放送前にも、1995年代のVRMLや2000年代のセカンドライフ(Second Life)などの栄枯盛衰がありましたが、コンテンツとしても、人間のコミュニケーションにおいては3Dは必須ではなく、むしろ3Dは不要な印象があります。もしかすると、情報量が多い3Dは本質的には扱いづらいのかもしれません。

VRを取り巻く環境には3Dデジタルテレビと同じく、現在も未解決な普及の障害となる、本質的な要因が残されている可能性は否定できないと思っています。それは、生理的な拒否感かもかもしれませんし、本質的に不要なものだからかもしれません。

正直な感想としては、黎明期のVRが普及しなかった要因については、解決できているのはVR酔いの要因の一つであった描画速度(フレームレート)の向上ぐらいで、本質的には改善がないままに現在の再ブームに突入している印象を強く持ちます。

ジャロン・ラニアーの予言

VR黎明期からVRML盛衰まで仕事も趣味もどっぷりVR/3Dに浸かっていたものとしては、現在のVRの再燃については、やはり懐疑的になってしまします。とは言え、Wii Remoteのが登場すれば自分でも解析したくなりますし[36]、Playstation VRが販売されれば、やはり購入してしまいます。

いま改めて当時の記事を読み返してみると、1989年のサイバーソン(Cyberthon)で、ジャロンも「どんなに画面の解像度が良くなっても、現実に勝るとは思えない」などの趣旨の発言をしています[4]。

その30年前のジャロンの予想は、奇しくも現状のVRの状況も言い当てているかもしれません。ジャロンの言葉を逆説的に捉えれば「現実に勝る≒違和感なく感じられる」状況にならなければ、VRは普及しないのかもしれません。

ただ、VRに必要なハードウェア技術が廉価かつ高性能になり、付加価値的なコンシューマ向けやエンターテーメント分野はともかく、VRの源泉がそうであったように、実務的に必要な産業分野はついては、VRが確実に普及・浸透していくことは間違いないと思います。

今回の振り返りを通して、自分もなにかVR/3D分野で貢献や興味が持てそうなことがあれば、チャレンジしてみたいと思います。

参考資料

- [1] 人工現実感の世界, 服部 桂, 1991

- [2] VR原論 人とテクノロジーの新しいリアル, 服部 桂, 2019

- [3] バーチャルリアリティ最前線 サイバーソン(CYBERTHON)報告 前編, 月刊アスキー 1991年1月号

- [4] バーチャルリアリティ最前線 サイバーソン(CYBERTHON)報告 後編, 月刊アスキー 1991年2月号

- [5] Virtual Reality, Howard Rheingold, 1991

- [6] バーチャル・リアリティ―幻想と現実の境界が消える日, ワード ラインゴールド, ソフトバンククリエイティブ, 1992

- [7] Virtual reality: Through the new looking glass

- [8] 実録!天才プログラマー, マイクロソフトプレス, 1987

- [9] Myron K. Krueger, Artificial Reality 2, 1991

- [10] 人工現実―インタラクティブ・メディアの展開

- [11] 架想楽園へ行こう―バーチャルリアリティでパラダイス!

- [12] ヴァーチャル・リアリティーズ : 産業と文化のアンソロジー, 技術評論社, 1993

- [13] Through the Looking Glass: Beyond User Interfaces, John Walker, 1988

- [14] DevCon 2017 : Forge VR/AR Toolkit 発表

- [15] THE SPEA CARDS - Geek dot

- [16] マルチメディアへの挑戦―コンピューターがテレビを超えるとき, 清水 計宏, 1991

- [17] Shoemake, Ken. "Animating rotation with quaternion curves." ACM SIGGRAPH computer graphics. Vol. 19. No. 3. ACM, 1985

- [18] Shoemake, Ken. "Quaternions.", 1985

- [19] ARIB 技術資料概要(TR-B15)

- [20] 3D テレビに関する検討会 最終報告書

- [21] 米国特許番号 4,542,291 OPTICALFLEXSENSOR, Thomas Zimmerman, VPL Research Inc, 1985

- [22] コラム:第三の革命 立体3D映画の時代 - 第11回

-

[23] バックアップ活用テクニック PART15

3Dシステム) - [24] セガ・マスターシステム - WikiPedia

- [25] 幻の「Sega VR」が発売できなかった理由、当時の関係者が明かす

- [26] VRML: Browsing and Building Cyberspace, Mark Pesce, 1995

- [27] Egolowstein. Reach Out and Touch Your Data. Byte, 7:283-290, 1990 - BOXTON COLLECTION PowerGlove

- [28] PCVR - Virtual Reality and the IBM Personal Computer, Issue 1, 1991

- [29] PCVR - Virtual Reality and the IBM Personal Computer, Issue 10, 1993

- [30] PCVR - Virtual Reality and the IBM Personal Computer, Issue 14, 1994

- [31] Rend386 - Free 3D rendering package for DOS

- [32] Virtual Reality Creations: Explore, Manipulate, and Create Virtual Worlds on Your Pc/Book and Disk, Bernie Roehl, 1993

- [33] VREAM - Wikipedia

- [34] Radiosity and Realistic Image Synthesis, Michael F. Cohen, John R. Wallace. 1993

- [35] Virtus VR - Macintosh Repository

- [35] 3Dテレビや3D放送はそれからどうなったのか

- [36] Wiimote for C++

- [37] CyberToolbox for Java Java3D Programming Contest (1998)

- [38] CyberToolbox for WIN32

- [39] カシオがもたらしたデジカメの歴史を振り返る

- [40] Cyberspace developer kit. Autodesk Inc, 1993, WorldCat

- [41] Virtus Vrml Toolkit

- [42] What Is Virtual Reality?, Jerry Isdale, CompuServe CyberForum, 1993

- [43] sci.virtual-worlds Reference Frequently Asked Questions (FAQ)

- [44] DOS/Vで楽しむバーチャルリアリティ, Nicholas Lavroff, 1993

- [45] Virtual Reality and the Pioneers of Cyberspace, WIRED

- [46] NASA Employs SENSE8 3D/VR Technology in Mars Pathfinder Mission, EE Times, 1997

- [47] 第1回産業用バーチャル・リアリティ展 IVR'93のハイライト、PIXEL No.129, 1993

- [48] バーチャルリアリティの実用化を模索する、PIXEL No.142, 1994

- [49] 業界に痕跡を残して消えたメーカー CG業界を牽引したSGI

- [50] 業界に痕跡を残して消えたメーカー UNIXの覇者Sun Microsystems

- [51] 米オラクルがSolaris関連の従業員をほぼ全員レイオフしたとの報道

- [52] 元麻布春男の視点 なぜグラフィックス・カード・ベンダは倒産するのか

- [53] 元麻布春男の週刊PCホットライン - 3Dlabs撤退に思う

- [54] IBM 69F9731 07G8265 ACTIONMEDIA II 2MB VIDEO CARD 16 bit ISA - free ship!, df-concepts, ebay.com, 2019/11

- [55] Sun ZX 24-Bit Color Frame Buffer (p/n 501-1845) X1094A, www.memoryx.com, ebay.com, 2019/11

- [56] THE FIRST HOME VR HEADSET WAS APPARENTLY CREATED BY A LUNATIC, digitiser2000.com

- [57] 3C509BCOMBO ETHERLINKIII 10baset NETWORK 3c509b-combo FREE SHIPPING, pcparts821, ebay.com, 2020/01

- [58] VictorMaxx Virtual Reality Stuntmaster Headset SNES Sega Genesis, ebay.com, 2020/01

- [59] Tachi_Lab - VR黎明期

- [60] CyberGlove for C++ – CyberGarage

Discussion