DroidKaigi 2025の参加レポート

こんにちは。

アプリ開発グループ、Androidチームのさんげん、たまっちゃん、ジェレミです。

今年の9月10日(水)から9月12日(金)に開催されたDroidKaigi 2025に参加してきました。

昨年に引き続き、今年もオフラインで参加しました。去年との違いも含めてレポートをまとめました。

DroidKaigi 2025に参加して感じたこと

今年のDroidKaigiではAI関連のコンテンツが非常に目立っていました。

AI関連のセッションは昨年までありませんでしたが、今年は7つもありました。企業のブースでも、AIを活用した面白いイベントが数多く開催されていました。例えば、例題画面を見てその実装プロンプトを作成したり、AIが作成したコードをレビューして問題点を探したりするイベントに参加しながら、AIがAndroid開発における主要なトレンドとして定着したことを実感しました。

一方で、参加者の体験改善に向けた運営の工夫が見られたのも印象的でした。

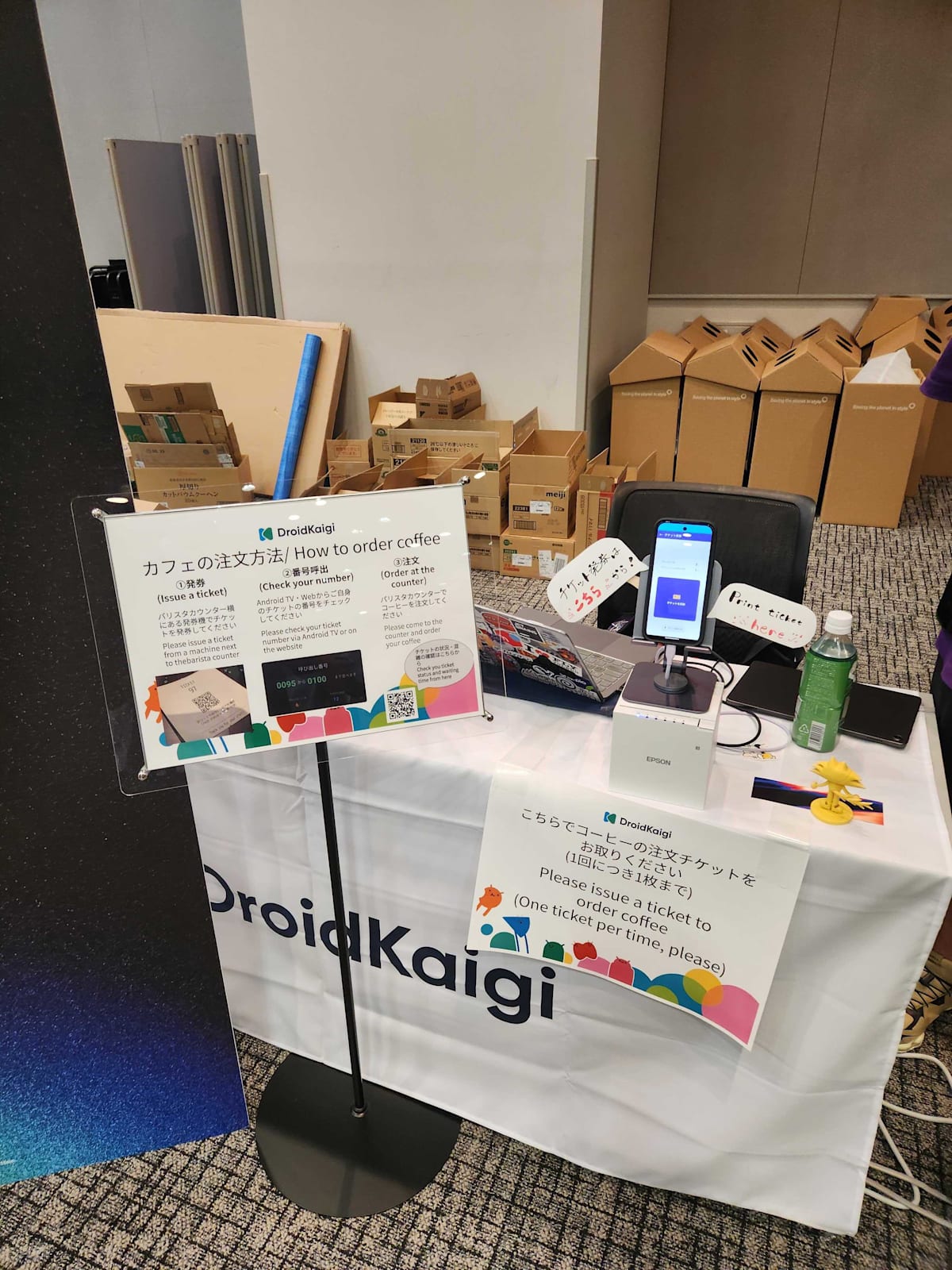

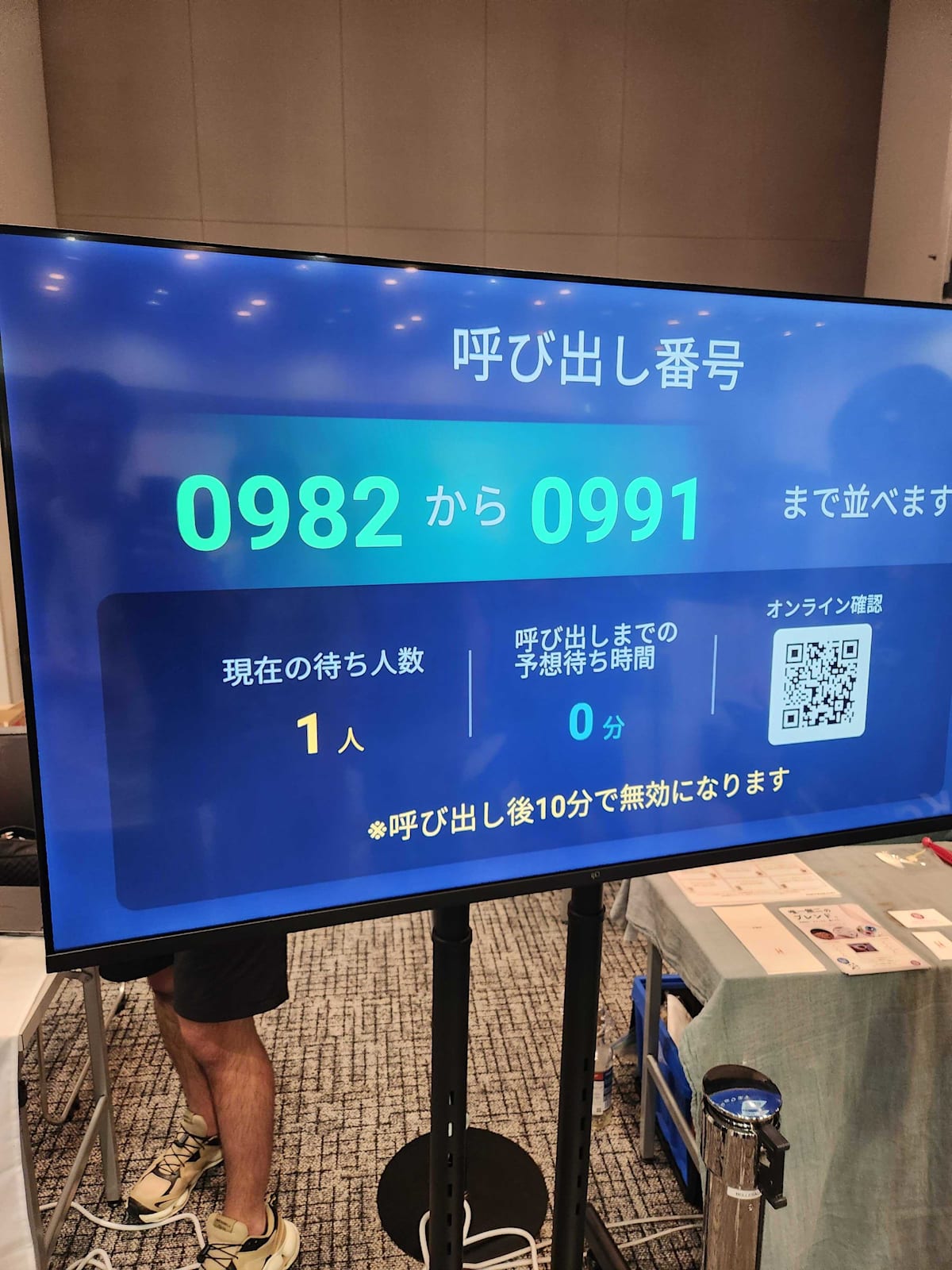

Alpha Betti Cafeは相変わらず人気でしたが、今年からは待機番号システムが導入され、行列に並ぶことなく快適にコーヒーを楽しめました。また、初めての参加者向けに入学式をテーマにしたイベントが新設されるなど、全ての参加者がイベントを快適に楽しめるよう、細かな配慮がされていると感じました。

印象に残ったセッション

「未経験者・初心者に贈る!40分でわかるAndroidアプリ開発の今と大事なポイント」

Shinobu Okanoさんのセッションは、Android開発の学習における重要な知識や考え方を体系的に学ぶ、非常に有益な時間でした。特に、技術のキャッチアップ範囲や、参考になるリポジトリ、そして具体的なアウトプット方法といった、実践的な学習方法について具体的な話を聞けたことが印象深かったです。

Android開発を始めてまだ1年足らずの自分にとって、今回のセッションはまさに道標のような存在です。どこまで技術を深めればいいのか、どのように効率的に学んでいけばいいのか、といった悩みを解消してくれる貴重な情報の連続でした。

セッションで得た知識や考え方を羅針盤として、今後もAndroidエンジニアとして成長できるよう、日々精進していきたいと思います。

「Android端末で実現するオンデバイスLLM 2025」

daasuuさんのセッションではGemini Nano, Llama.cpp, MediaPipe LLM Inference APIをデバイスに実装して性能、メリット・デメリット、実用性を比較する内容でした。オンデバイスAIの存在は知っていましたが、通信なしでデバイス内だけで動作するデモ映像を見て驚きました。

Gemini Nanoは最新のGemini技術が使われており、高い推論品質とGoogleエコシステム統合が強みでした。

Llama.cppは豊富なモデルがあって、オープンソースであるため、クロスプラットフォームでも使えるところが強みでした。

MediaPipe LLM Inferenceは高レベルのAPIであるため、実装が簡単でGoogleエコシステム統合が強みでした。

現段階では実験的な機能であり、利用可能な端末が制限されるなど制約が多いため、プロダクトに適用するためには特定の用途に絞って検証が必要そうでした。

「例外のその先へ:セーフティクリティカル原則に基づき堅牢なAndroidアプリを構築する」

Bogusz Pawłowskiさんのセッションに参加してきました。

例外はドメインエラーとプログラムロジックエラーに分類され、Kotlinでのドメインエラーハンドリング設計の指針を得られました。簡単な例外の場合はnullabilityで処理し、複雑な例外はsealed classとカスタムしたResultを融合して処理させるのが良さそうでした。

Kotlin 2.4から新しく提供されるRich Errorsは既存の例外Classより構造化された情報を提供できるため、ログの分析やデバッグがより容易になりそうでした。またプログラムロジックのエラーに対しては、アプリがクラッシュしないように隠すのではなく、問題点を早期に発見できる仕組みを構築することが重要であると改めて学びました。

「Android値受け渡し大全 〜設計を制する者が「渡す」を制す!〜」

みっちゃんさんのセッションは、データ管理の原則を深く考える貴重な機会となりました。特に印象深かったのが、SSOTとUDFという設計思想を軸にした、データの渡し方に関する解説です。

SSOTは、データの真実を唯一の場所に集約する考え方で、これによりデータの矛盾を防ぎます。一方、UDFは、データの流れを一方向にすることで、予測しやすく管理しやすいシステムを構築します。

今回のセッションで紹介された『いいね問題』では、これらの原則に基づき、実装にローカルデータベースが選択された理由が解説されました。ユーザーが「いいね」を押した際、即座にフィードバックを返すために、一時的にローカルのDBをSSOTと見なすことで、ユーザー体験を損なうことなく、データの整合性を保つという合理的な判断が示されました。

このセッションを通して、自分も実際の開発において、SSOTやUDFのような設計思想をより強く意識し、堅牢でメンテナンスしやすいシステムを構築していきたいと強く感じました。

「Navigation 2 を 3 に移行する(予定)ためにやったこと」

yokomiiさんのセッションでは、現在アルファ版であるNavigation3が正式版としてリリースされた際にNavigation2から移行するために、やっておくべきことをNavigation3そのものの説明から丁寧に解説していたのがとても印象に残りました。

Navigation2では遷移イベントを発行することによって画面遷移が行われていましたが、実際に状態が更新されるまでの間に、UIの状態と遷移の状態が一時的に一致しなくなるリスクが存在していました。Navigation3では UIの表示状態と画面遷移の状態がBackstackという単一の情報源に統一されることで、よりComposeの思想である状態駆動によって画面遷移を行えるようになったそうです。

弊社ではCompose化できていない画面も多いので、本セッションでも語られていたように

まずはNavigation2を利用しながらCompose移行を進め、きたるNavigation3の正式版リリースに備えたいと思います。

Lunch、After Party

LunchとAfter Partyでは、豪華なメニューに加え、「マグロの解体ショー」のような見どころもありました。昨年知り合った他社のエンジニアと再会して話したり、今年新しく知り合った方々とも情報交換をしたりして、有意義な時間を過ごすことができました。

まとめ

今年はAI関連の内容が圧倒的に多かったのですが、昨年ComposeやMultiplatformが主流だったように、毎年Android開発のトレンドを垣間見ることができる良い機会でした。例外のハンドリングやNavigationの移行に関するセッションは社内でも共有してプロダクトにも活用したいと思いました。来年もオフラインで参加し、Androidコミュニティーの活性化に寄与できればと思います。

ココナラでは、一緒に事業のグロースを推進していただける様々な領域のエンジニアを募集しています。Androidアプリ開発だけでなく、フロントエンド領域・バックエンド領域などでも積極的にエンジニア採用を行っています。少しでも興味を持たれた方がいましたら、エンジニア採用ページをご覧ください。

Discussion