これでスッキリ!IPアドレスの基本と割り当てを初心者向けに解説

はじめに

こんにちは、クラウドエースでネットワークギルドに所属している梶尾です。

突然ですが、IP アドレスとは何か、意識したことはありますか?

スマートフォンやパソコンを使うと、特に意識しなくてもインターネットにつながり、YouTube を見たり、Instagram に写真をアップロードしたりできます。でも、世界中のどこにいても正しく通信できるのはなぜでしょうか?

その鍵を握るのが IP アドレス です。IP アドレスはインターネット上の「住所」のようなもので、データが正しい宛先に届くために欠かせません。

ただ、普段は意識しなくても使えるため、「聞いたことはあるけど、よくわからない」という人も多いでしょう。

しかし、IP アドレスを知ることで、インターネットの仕組みがより深く理解でき、ネットワークトラブルの原因を把握しやすくなります。

この記事では、IP アドレスの役割や種類、そしてどのように割り当てられているのかを、できるだけわかりやすく解説していきます。

すべてを網羅することが目的ではなく、初心者の方がネットワークの基本に触れる“入り口”となることを目指しています。

なお、本記事では説明のしやすさから、IP アドレスは IPv4 を前提に記載しています。IPv6 については触れていませんが、まずは身近な仕組みを理解するきっかけとして読み進めていただければと思います。

IP アドレスって何

IP アドレスとは、インターネット上の「住所」のようなものです。スマートフォンやパソコンがインターネットに接続すると、ネットワークごとに IP アドレスが割り当てられ、データの送受信ができるようになります。

IP アドレスがなぜ必要なのか?

例えば、スマートフォンで Web サイトを開くとき、次のような流れで通信が行われます。

① 「このサイトを表示したい!」と Web サーバーの IP アドレスにデータのリクエストを送る

② Web サーバーがリクエストしてきた IP アドレスあてにデータを送る

③ 端末で Web ページが表示できる

もし IP アドレスがなければ、データの送り先が分からず、Web サイトを開くことはできません。

IP アドレスの種類

IP アドレスにはいくつかの種類があるのはご存じでしょうか。

よく知られているものとして、グローバル IP アドレス と プライベート IP アドレス の 2 種類があります。

これに加えて、固定 IP アドレス と 動的 IP アドレス という分類もあります。これらは IP アドレスの「割り当て方」の違いに関わる重要な要素です。

「動的?IP アドレスは“住所”なのに、変わることがあるの?」と疑問に思われるかもしれません。

ここからは、それぞれの種類について順番に解説していきます。

グローバル IP アドレスとプライベート IP アドレス

IP アドレスにはいくつかの種類がありますが、まず押さえておきたいのが

グローバル IP アドレスとプライベート IP アドレスの違いです。

この 2 つは、「どこで使われるか」「どこまで届くか」といった点で役割が大きく異なります。

実は、私たちが普段インターネットを使うときも、知らないうちにこの 2 つを使い分けています。

ここでは、それぞれの違いを表にまとめてみました。

| 比較項目 | グローバル IP アドレス | プライベート IP アドレス |

|---|---|---|

| 用途 | インターネット全体で使用 | 家庭・企業内のネットワークで使用 |

| アドレスの一意性 | 世界で唯一(重複しない) | 同じネットワーク内で一意 |

| 通信範囲 | インターネット全体で通信可能 | プライベートネットワーク内でのみ通信可能 |

| 管理者 | ISP(インターネットサービスプロバイダ)やクラウド事業者 | 家庭・企業内のネットワーク管理者 |

以上のように、グローバル IP アドレスは世界中のどこからでも通信できる公開されたアドレスです。

一方でプライベート IP アドレスは、家庭や企業など特定のネットワーク内でのみ使われる閉じたアドレスです。

でも、それだけでは少し不思議に思いませんか?

私たちが家庭でインターネットを使うとき、多くの場合、端末にはプライベート IP アドレスが割り当てられています。

スマートフォンやパソコンが家の Wi-Fi に接続されているとき、実はそれぞれにプライベート IP が割り当てられているのです。

ところが実際には、YouTube やニュースサイトなど、インターネット上の「外部」のサービスにも普通につながっています。

表には「プライベート IP は家庭・企業内で使用」とあります。

それなのに、どうして「外の世界」と通信できるのでしょうか?

この不思議を紐解くために、現実の住所に例えて考えてみましょう。

まずは、以下の図 1 を確認してください。

グローバル IP アドレス → 「市町村全体の住所」

例えば、A さんが B さんに学校経由で手紙を送りたいとします。

B さんが在籍する学校 B の住所「東京都千代田区丸の内」は、全国のどこからでも宛先を特定することができます。

この住所がわかれば、手紙を学校 B に届けることはできます。

しかし、この住所だけでは「誰宛」なのかまではわかりません。

「学校 B の B さんに届けて」と言われても、B さんがどの教室にいるのか、つまりどの端末なのかまでは特定できないのです。

プライベート IP アドレス → 「学校の中の教室と座席番号」

たとえば、B さんが「2 年 3 組 15 番」の席にいるとしましょう。

このような座席番号は、学校 B の中で一意に B さんを特定するための情報です。

ただし、この座席番号は他の学校でも同じ番号が存在する可能性があるため、学校の外(インターネット)から見ると識別ができません。

このように、図 1 のような状況では「学校 B の B さん」という情報だけでは、外から正確に B さんへ手紙を届けることはできません。

ここまでで、外部と通信するには「住所(=グローバル IP アドレス)」が必要だということが分かりました。

では、実際の通信はどのように行われているのでしょうか?

そこで登場するのが、NAT(Network Address Translation)と呼ばれるアドレス変換の仕組みです。

この仕組みを支える重要な存在が、ルーターです。

ルーターの役割

ルーターは、学校でいう「事務室」のような役割を果たします。

生徒(=パソコンやスマートフォン)が外部にメッセージ(=通信)を送りたいとき、その手紙はまず校内のルーターに集められます。

たとえば、A さんが外部にアクセスしようとすると、その通信(手紙)はまず学校 A のルーター(=事務室)に渡されます。

プライベート IP アドレスのままでは外部と通信できないため、ルーターは「どの端末が、どのような通信を外に出そうとしているか」という情報をもとに、差出人情報(IP)をグローバル IP アドレスに変換してインターネットに送り出します。

これによって、外部のサービスは「どこから通信が来たのか」をグローバル IP アドレスを通じて認識できます。

また、以下の図4のようにグローバル IP アドレスをプライベート IP アドレスに変換することもできます。

このように、NAT は送信時にプライベート IP をグローバル IP に変換し、 受信時には逆にグローバル IP をプライベート IP に変換して、端末に正しく届ける仕組みです。

この変換処理は、通常ルーターなどのネットワーク機器が自動で行っており、 家庭や学校などのネットワークにおける、インターネットとの橋渡し役を果たしています。

固定 IP アドレスと動的 IP アドレス

次に、「固定 IP アドレス」と「動的 IP アドレス」 の違いについて説明します。

| 比較項目 | 固定 IP アドレス | 動的 IP アドレス |

|---|---|---|

| IP アドレスの変動 | ずっと同じ番号を使用 | 一定のタイミングで変更される |

| 用途 | サーバー運営、リモートアクセス | 一般家庭のインターネット接続 |

| 管理方法 | ISP と契約して固定 IP を取得 | ISP が自動的に変更・割り当て |

多くの家庭用インターネットでは、ISP(インターネットサービスプロバイダ)により、動的 IP アドレスが自動的に割り当てられる仕組みになっています。

ユーザー側で特別な設定は不要で、接続のたびに未使用の IP アドレスが自動的に付与されます。

動的 IP アドレスは、ネットワーク管理を簡素化するために広く使われている仕組みです[1]。

ISP は未使用のアドレスを自動的に割り当てて再利用することで、限られた IPv4 アドレス資源を効率よく活用しています。

一方で、企業やサーバー運営では、固定 IP アドレスの利用が推奨される場面があります。

常に同じ IP アドレスで接続できることにより、アクセス制限や Web サーバーの安定運用など、セキュリティや信頼性の向上につながります。

固定 IP アドレスを設定すれば、限られた IP アドレスからのアクセスのみを許可する設定が可能となり、社内システムへの安全なアクセスや不正アクセスの防止に役立ちます。

IP アドレスの割り当て

ここまで、IP アドレスにはさまざまな種類があり、それぞれに使い道や割り当て方法が異なることを紹介してきました。

中でも、グローバル IP アドレスはインターネットの“外の世界”とやり取りするために欠かせないもので、世界中の端末に一意に割り当てられる必要があります。

でも、ここで疑問が湧きませんか?

「そんなにたくさんの IP アドレスは、一体誰がどうやって管理してるんだろう?」

「各国のプロバイダが好きなように配っていたら、重複してしまわないの?」

実は、IP アドレスの割り当てには、インターネット全体を調和して運営するための世界的な管理の仕組みが存在します。

この仕組みによって、私たちのもとに正しく IP アドレスが届いているのです。

たとえば、固定 IP アドレスを使うには ISP(インターネットサービスプロバイダ)と契約する必要があります。

でもその IP アドレス自体は、ISP が勝手に作り出したものではありません。

どういう仕組みで誰が IP アドレスを管理しているのか、その流れを、見ていきます。

IP アドレスの管理の仕組み

IP アドレスの管理には、国際的な組織が関わっています。

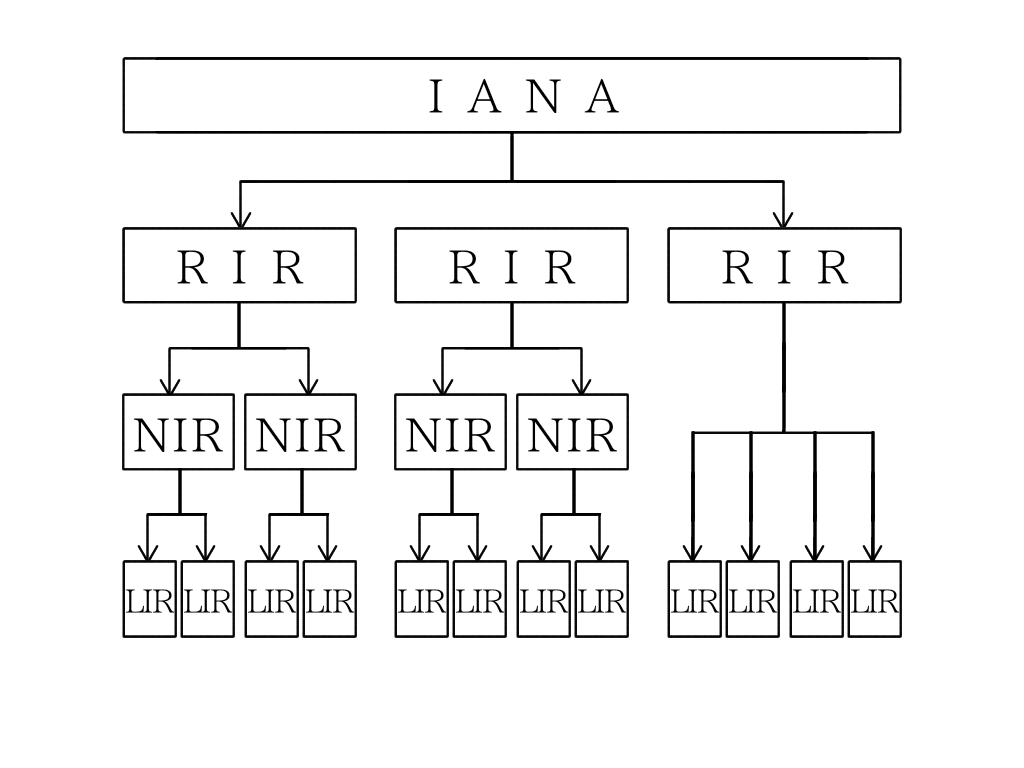

ここからは、IP アドレスがどのような流れで管理・割り当てされているのか、その全体像を図で確認してみましょう。

はじめて見ると少し複雑に感じるかもしれませんが、図の中に登場する用語(IANA、RIR、NIR、LIR など)を順番に説明していきますので、安心して読み進めてください。

IP アドレスが一意であることを保証するためには、管理する仕組みが必要です。

この役割を担っているのが、 IANA(Internet Assigned Numbers Authority)です。

しかし、IANA が世界中の IP アドレスをすべて直接管理することは困難です。

そのため、IANA は 世界を 5 つの地域に分け、それぞれの地域を管理する RIR(Regional Internet Registry)を設置しました。

RIR は、それぞれの地域で IP アドレスを管理します。

ただし、5 つの地域に分けても国の数が多く、RIR だけで管理することは大変です。

そこで、一部の地域では NIR (National Internet Registry) を設置し、国単位で管理する仕組みを導入しています。

NIR があることで、RIR と LIR の間の円滑なやり取りが可能となり、割り当てがスムーズに行われます。

| ケース | 割り当ての流れ |

|---|---|

| NIR がある国 | IANA → RIR → NIR → LIR → 個人・法人 |

| NIR がない国 | IANA → RIR → LIR → 個人・法人 |

NIR が、IP アドレスを LIR(Local Internet Registry)に割り当てます。

LIR には、以下のような組織が含まれます。

・ISP(インターネットサービスプロバイダ)

・企業のネットワーク管理者

・データセンター

・大学や研究機関

そして、LIR は最終的に、私たち個人や法人に IP アドレスを割り当てます。

さいごに

この記事では、IP アドレスの基本的な役割から、グローバル / プライベート IP アドレスの違い、固定 IP と動的 IP の使い分け、さらには世界的な割り当ての仕組みまでを解説しました。

普段はあまり意識しないかもしれませんが、IP アドレスは、インターネットという巨大なネットワークの中で「誰が誰にデータを届けるか」を決める、とても大切な仕組みです。

「IP アドレスって言葉は聞いたことあるけど、実際どういうもの?」

「なんで住所が 2 種類もあるの?」

「IP が変わると何が困るの?」

そんな疑問に対して、なんとなくでも「仕組みや背景があるんだな」と思えたなら、それがこの記事で目指していたゴールです。

この基礎知識があるだけで、今後ネットワークやセキュリティを学ぶ際の理解度が大きく変わってくるはずです。この記事で得た知識をきっかけに、身の回りのネットワークがどう動いているのか、ぜひ意識してみてください。

きっと、これまで見えていなかった“通信の裏側”が少しずつ見えてくるはずです。

参考 URL

[1]: IP アドレスとは?動的・固定 IP アドレスの違いや仕組みを解説: https://optage.co.jp/business/ict/list/detail/detail2411_02.html

Discussion