AIを使うと思考力は本当に低下する?思考停止を避けて、AIを「考えるための道具」にする方法

はじめに

こんにちは。クラウドエース株式会社 第四開発部の相原です。

今回の記事は、科学誌「societies」に投稿された「社会における AI ツール: 認知的オフロード傾向と批判的思考への影響」という題で提出された論文を基に「AI を使うと思考力が落ちるのか?」についてまとめました。

記事の要約

- AI の過度な利用は批判的思考や情報精査能力を低下させる可能性があると研究で示唆されている。

- 特に若年層ほど AI の回答を鵜呑みにしやすく、考えない傾向が強いことが明らかになった。

- AI を「思考補助ツール」として活用し、対話しながら考えることで批判的思考を維持できる。

AI の使いすぎにデメリットはあるのか

急速に進化を遂げるテクノロジーは、私たちの暮らしや仕事のあり方を大きく変え続けています。

しかしテクノロジーの進化は私たちに大きな恩恵を与えてくれる一方で、その利便性に依存しすぎることで、人間の認知機能が薄れてしまう危険性もはらんでいます。

だからこそ、技術とどう向き合い、どのように活用していくのかを考えることが、これからの社会においてますます重要になると言えるでしょう。

過去には、Google や Yahoo などの検索エンジンで簡単に手に入った情報は忘れやすい傾向がある「Google 効果」が報告されたこともありました(デジタル性健忘とも言います)。

私たちは、インターネットを外部装置として用い、情報自体よりも情報がどこにあるのかを記憶するようになってきており、後でアクセスできると思うと覚える努力をしなくなるのです。

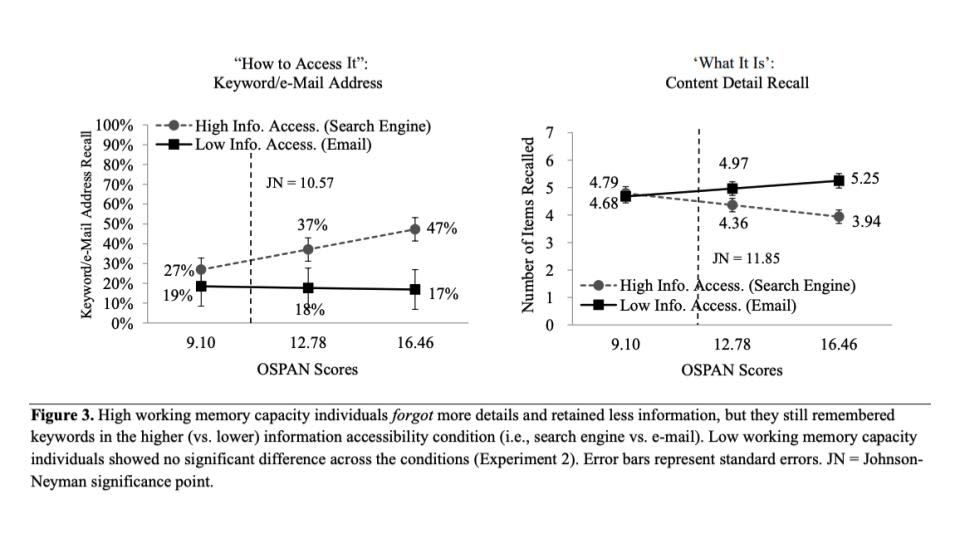

また近年の研究では、情報処理が上手い(短期的に記憶の出し入れをするのが得意な)人ほど、情報そのものの詳細を覚えるのではなく、その情報が存在する場所を記憶する傾向がより強いことが報告されています。

Credit: Kang (2023) の実験2の結果を抜粋。左の図の縦軸は情報がどこに存在するを思い出すことができた割合、横軸は情報処理の高さを表しています。メールから得ることができる情報(Low Info. Access.)よりも検索エンジンで得ることができる情報(High Info. Access.)はどのようにアクセスすれば情報に辿り着けるのかを思い出しやすいことがわかります。右の図の縦軸は情報の詳細を思い出すことができた割合、横軸は情報処理の高さを表しています。メールから得ることができる情報(Low Info. Access.)よりも検索エンジンで得ることができる情報(High Info. Access.)は情報の詳細を忘れやすいことがわかります。

「Google 効果」が確認された研究報告を受け、記憶の保持や情報を深く処理する傾向にマイナスの影響があるのではないかと可能性が議論されてきました。

Google 効果同様に、AI を使うことで自分で考える力や問題を解決する力が弱まってしまう可能性も考えられます。

そこでスイス・ビジネス・スクールのマイケル・ゲーリッヒ(Michael Gerlich)氏らの研究チームは、AI の使用頻度と批判的思考の関係性について調査を行いました。

調査に参加したのは、3つの年齢層(17-25歳、26-45歳、46歳以上)から構成される英国の参加者666名です(一部の参加者にはインタビューも実施しています)。

研究チームは彼らに AI ツールの使用頻度、認知的オフロード傾向、批判的思考スキルに関する質問紙への回答をしてもらいました。

結果

分析の結果、以下のようなことがわかりました。

- AI をよく使う人ほど、情報を精査せずに受け入れる傾向がありました。また若年層(17-25歳)ほど、高齢層(46歳以上)と比較して AI への依存度が高く、批判的に考えない傾向が高いようです。

- 教育年数が長いほど、批判的思考をする傾向が高い関係性が確認されました。また教育年数が長いほど、AI ツールの使用による批判的思考の低下の悪影響が緩和されました。

- AI の使用率の高さと批判的思考の低下の関係は、認知的オフロード傾向が媒介している可能性が高いようです。

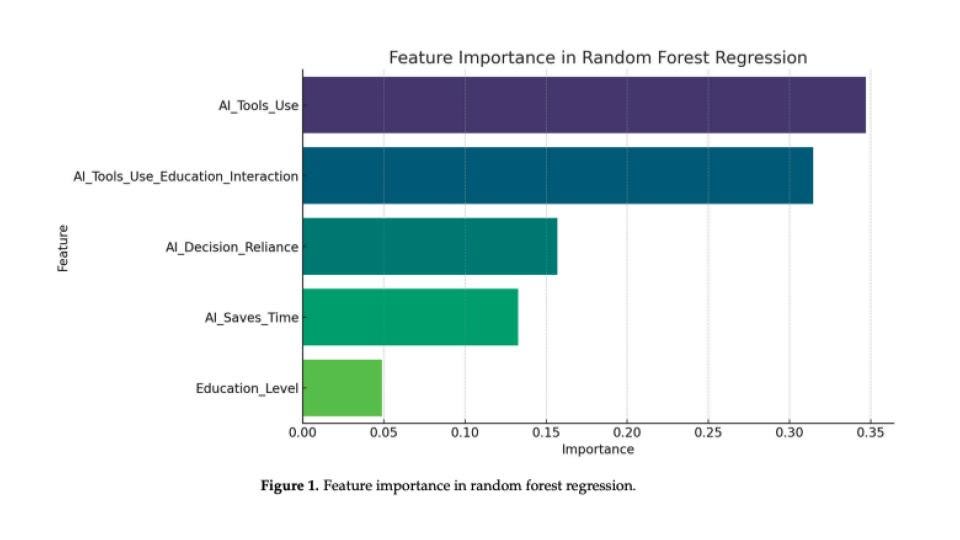

Gerlich, M. (2025) の結果を抜粋。批判的思考スコアの予測因子の影響度が大きい順序で並べた。

- 批判的思考スコアの最も重要な予測因子は、教育年数や AI ツールへの依存でもなくAI ツールの使用頻度であることもわかりました。

またインタビューでは「AI を使うことで批判的思考をしなくなっている自覚がある」や「AI の提案に従うだけ」等の声が挙がっており、AIへの依存が自己の思考プロセスに影響を与えていることを認識していることが分かりました。

これらの結果から、AI ツールの利用が日常化する中で、批判的思考力や情報の精査能力が低下するリスクが示唆されたと言えるでしょう。

また、インタビューでの声にもある通り、AI の利用が「思考の外部化」を促進し、結果として「考えなくても答えが得られる」ことへの慣れが進行している様子がうかがえます。

考察

今回の研究からわかるのは、 AI を「受け身」で使っている人ほど、批判的思考や情報の精査能力が弱くなっているということです。

今回参考にした研究自体には AI の明確な使用ガイドは明示されていませんでしたが、以下のような対策が考えられるのではないでしょうか。

AI を「思考補助ツール」として使う

まず AI にただ答えを求めるのではなく、考えを深めたり整理したりするためのツールとして活用することです。

AI を使うことで、思考を止めるのではなく、むしろ思考の幅(反対の意見や別の視点、問題の分解)を広げるために使う方法が考えられるでしょう。

<プロンプトの入力例>

- (リモートワークには自分は賛成だが)残業を減らすためにリモートワークを推進すべき、という意見に反対する立場で、理由や根拠を挙げて主張を組み立ててください。

- 高齢者向けの健康アプリを企画しています。ユーザー目線以外に、医療機関や家族といった立場から見たメリットや課題を教えてください。

- 市役所の窓口対応の待ち時間が長い問題を、原因ごとに整理して分類してみてください。人員、システム、手続き内容など、要素ごとに分けて考えてほしいです。

AIと「対話」しながら考える

次に AI とのやりとりを一回きりで終わらせず、返答に対してさらに質問を重ねたり、より掘り下げたりすることで、自分自身の理解や思考を深める方法です。

AI の回答を鵜呑みにせず、「なぜそうなるのか」「他の可能性はないか」などを追求していくことで、主体的に考える姿勢を維持できます。

<プロンプトの入力例>

- その意見の根拠は何ですか?データや事例があれば教えてください。逆に、その考えに対する反論はありますか?

- 他の視点から考えるとどうなりますか?たとえば経済面や環境面では?

- もっと現実的な対策に落とし込むと、どんなアイデアがありますか?

最後に

AI は便利な道具ですが、私たち自身の「考える力」を置き換えるものではありません。

これからの時代は、AI の提案を盲目的に過信せず、自分自身の視点や経験をもとに情報を吟味し、判断する力がより一層求められるでしょう。

AI を答えを出す機械ではなく「考えを深めるパートナー」として上手に使いこなしていきたいですね。

参考文献

- Gerlich, M. (2025). AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking. Societies, 15(1), 6.

- Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). Google effects on memory: Cognitive consequences of having information at our fingertips. Science, 333, 776- 778.

- Messeri, L., & Crockett, M. J. (2024). Artificial intelligence and illusions of understanding in scientific research. Nature, 627(8002), 49-58.

- Kang, E. (2023). Easily accessible but easily forgettable: How ease of access to information online affects cognitive miserliness. Journal of Experimental Psychology: Applied, 29(3), 620–630.

Discussion