Cloud WANアーキテクチャの要:「Cross-Site Interconnect」について解説!

はじめに

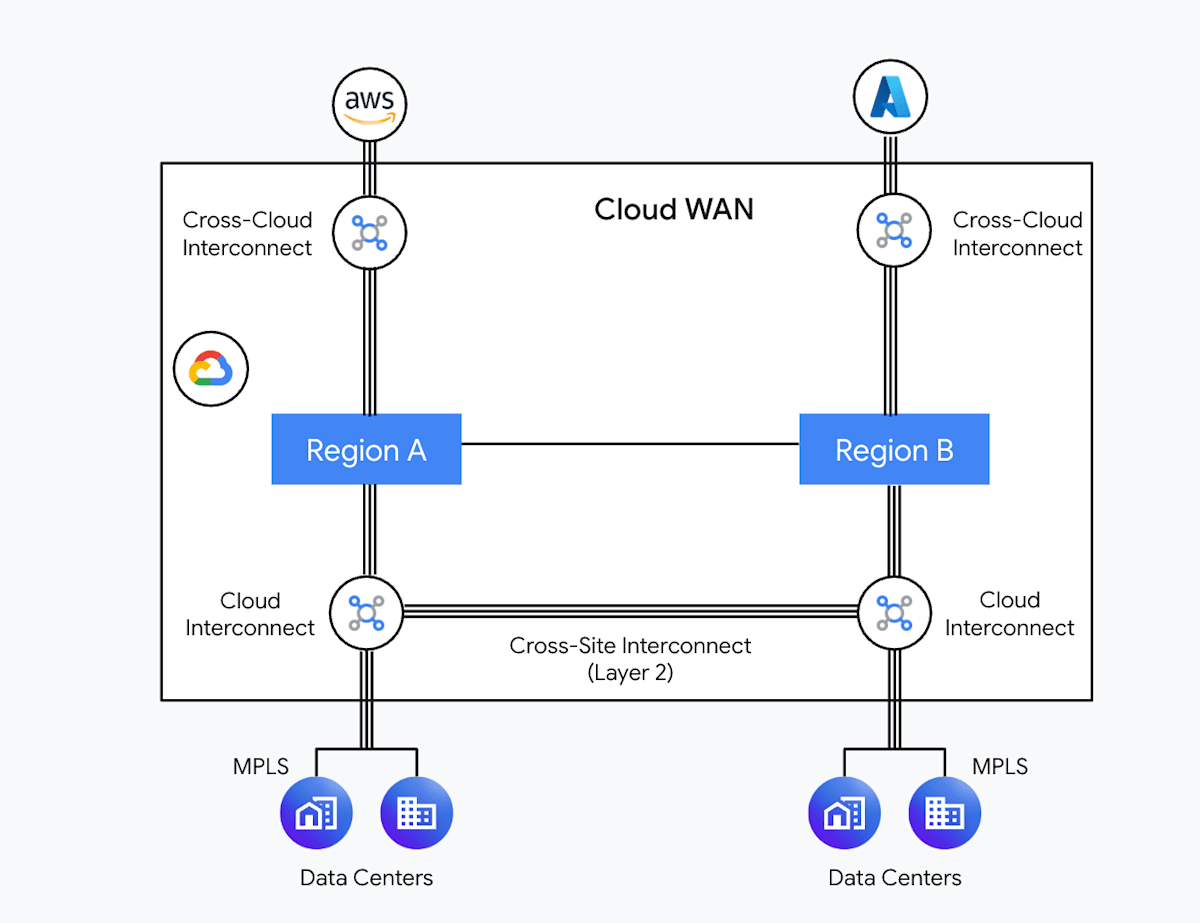

図:Cloud WAN 概要図 - 公式ブログより引用

こんにちは!第四開発部の小林由暁です。

これまでの拠点間の接続では、「手軽だけどデータ量が多いと不安なVPN」や「安心だけど高コストで時間もかかる専用線」といった悩みがあったかもしれません。

そんな中、Google Cloud から新しい企業向けネットワークソリューション「Cloud WAN」が発表されました。

この記事では、「Cloud WAN」の中でも特に新しい接続方法である「Cross-Site Interconnect」に注目。これがどんなメリットをもたらし、どう役立つのか、ITに詳しくない方にも分かりやすく解説します!

Cross-Site Interconnect とは?

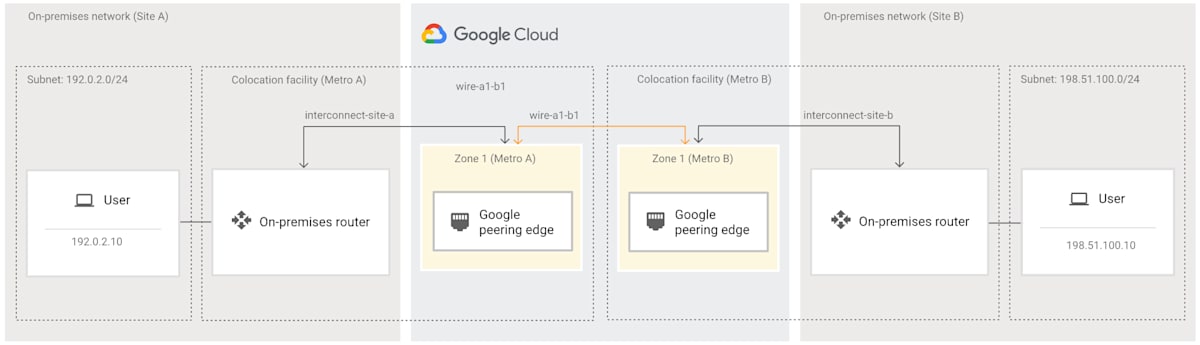

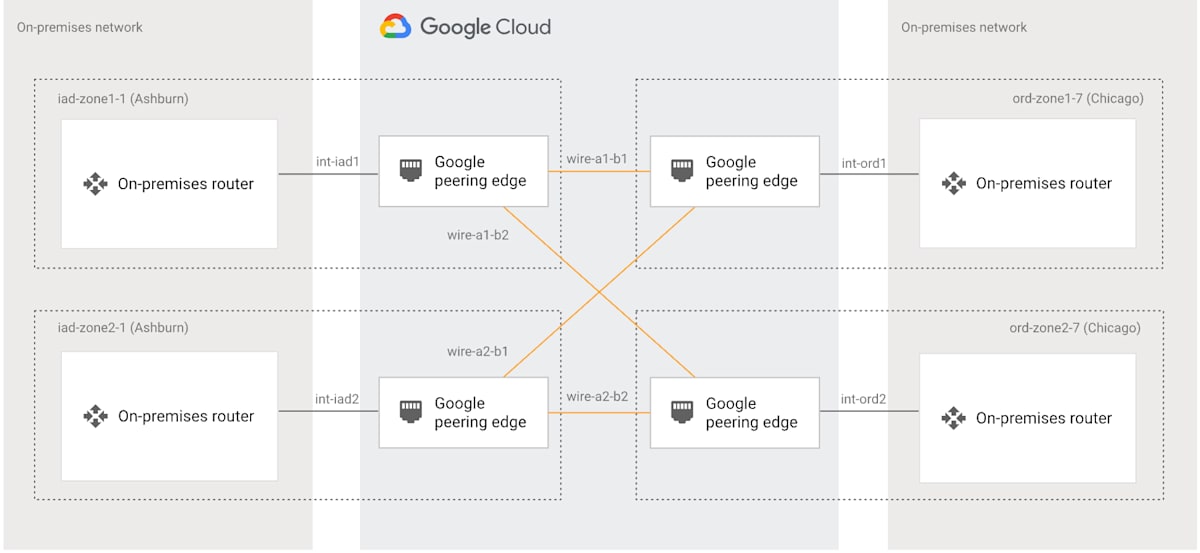

図:Cross-Site Interconnect 概要図 - 公式ドキュメントより引用

「Cross-Site Interconnect(クロスサイト・インターコネクト)」という名称に、少し専門的な印象を持つかと思います。

これは、企業が保有する、地理的に離れた複数の拠点(オフィスやデータセンターなど)間を、専用の物理回線で直接接続したかのように、高い安全性と通信速度を備えたネットワークで結びつける、Google Cloud の新しいソリューションです。

この仕組みを利用することで、例えば東京の本社と大阪の支社が、非常にスムーズかつ安定的に大容量のデータをやり取りできるようになるといった活用が期待できます。

Cross-Site Interconnect を支えるコンポーネント:新幹線網に例えて解説

Cross-Site Interconnect という仕組みは、いくつかの主要な「部品」(構成要素)が連携して機能します。ここでは、その主な 4 つの部品について、それぞれの役割を新幹線網に例えてご説明します。

Cross-Site Interconnect 接続 (Connection) - 各都市の「新幹線駅の改札口」

これは、お客様の各拠点(オフィスやデータセンターなど)と、Google が提供する世界規模の高速ネットワーク網とを物理的につなぐ「最初の窓口」そのものを指します。

例えるなら、それぞれの都市から新幹線網に入るための 「新幹線駅の専用改札口」 のようなものです。この改札口は、新幹線に乗りたい都市(接続したい拠点)ごとに必要となります。

ワイヤ (Wire) - 新幹線が実際に走る「線路一本一本」

「ワイヤ」とは、先ほど設置した「新幹線駅の改札口(Cross-Site Interconnect 接続)」同士の間で、実際にお客様の大切な情報(データという「乗客や貨物」)を運ぶための 「個々の線路」 にあたります。

新幹線が安全かつ高速に目的地へ到着できるように、データもこの専用の「線路」1本1本を通って確実に送られます。この「線路(ワイヤ)」は、次に説明する「路線(ワイヤグループ)」にまとめられて管理されます。

ワイヤグループ (Wire Group) - 「路線」(例:東海道新幹線、東北新幹線)を定義し、運行計画を立てる

「ワイヤグループ」は、複数の「線路(ワイヤ)」をどのように組み合わせ(複線にするか、単線にするかなど)、どれくらいの情報量(「乗客や貨物」の量)をスムーズに流せるようにするか、といった構成を定義する、いわば 「鉄道路線」そのものや、その「運行計画」 です。

例えば、この新幹線を「のぞみ」や「ひかり」のように高速で大容量の列車を頻繁に走らせる主要路線(広帯域・冗長構成)にするのか、あるいはローカル線のように単線で本数を抑えた路線(シングルワイヤ構成)にするのかなど、路線の設計、運行ルール、全体の輸送能力(通信帯域幅)などをここで決定します。

クロスサイト ネットワーク (Cross-Site Network) - 「全国新幹線網の全体図と運行指令システム」

「クロスサイト ネットワーク」は、これまでに説明した個々の「路線(ワイヤグループ)」などを論理的に一つにまとめ、プロジェクト全体のネットワークを構築・管理する 「全国新幹線網の設計図」であり、それを円滑に運行するための「総合指令システム」 のようなものです。

この「クロスサイト ネットワーク」という大きな枠組みの中で、お客様の複数の都市(拠点)が、まるで緻密に計画された新幹線網のように、安全かつ効率的に結ばれる広域ネットワークが形作られます。

他の Google Cloud ネットワークソリューションとの違い

Cross-Site Interconnect は、オンプレミスサイト間の接続に特化しています。

一方で、Google Cloud には以下のような様々なネットワーク接続ソリューションが存在します。

-

Dedicated Interconnect / Partner Interconnect:

オンプレミスネットワークと Google Cloud の VPC ネットワークを接続します。 -

Cross-Cloud Interconnect:

オンプレミスネットワークと他のクラウドプロバイダのネットワーク間を接続します。

このように、Cross-Site Interconnect は Google Cloud のネットワーク接続サービスにおいて、オンプレミスサイト間の高帯域レイヤ 2 接続を提供する独自の役割を担っています。

Cross-Site Interconnect の主要なメリット

Cross-Site Interconnect を活用することで、具体的にお客様にどのようなメリットがもたらされるのでしょうか。ここでは、その主要な利点について、専門的なポイントと、それがお客様にとってどのような価値につながるのかを分かりやすく解説します。

表:Cross-Site Interconnect のポイント

| メリット | 技術的なポイント |

|---|---|

| 🚀通信速度の大幅な向上 | Google の高品質なグローバルネットワークバックボーンを利用。オンプレミスサイト間で非常に高い帯域幅 (物理接続は 10 Gbps または 100 Gbps) と低い遅延を実現します。 |

| 🛡️非常に安定した接続品質 | Google の信頼性の高いネットワークインフラを利用。さらに、冗長なワイヤグループトポロジ(冗長 または ボックスアンドクロス)を構成することで、接続の信頼性を大幅に高め、ダウンタイムを最小限に抑えます。(構成詳細は後述) |

| 🔒強固な情報セキュリティ | MACsec (Media Access Control Security) に対応し、オンプレミスルーターと Google エッジルーター間のトラフィックを保護。IPsec や TLS など上位レベルの暗号化プロトコルとの併用も可能です。 |

| ☀️シンプルな運用と柔軟な拡張性 | オンプレミスサイト間をシンプルなレイヤ 2 で接続。必要に応じて帯域幅や冗長性を柔軟に調整でき、将来的な拡張にも対応しやすい設計です。 |

| 🌍国内外の多数拠点での利用 | Google の多くの PoP (Point of Presence) があるコロケーション施設で利用可能。アジア太平洋(日本を含む)、北米など、グローバルな拠点で提供されています。 |

Cross-Site Interconnect ワイヤグループのトポロジ

ここでは、Cross-Site Interconnect ワイヤグループで主に利用される 3 つのトポロジについて、それぞれの特徴やどのような場合に適しているのかを、IT 専門家でない方にもご理解いただきやすいように解説していきます。各トポロジのイメージ図と合わせてご覧いただくと、より分かりやすいかと存じます。

1. シンプル構成:「シングルワイヤ トポロジ」

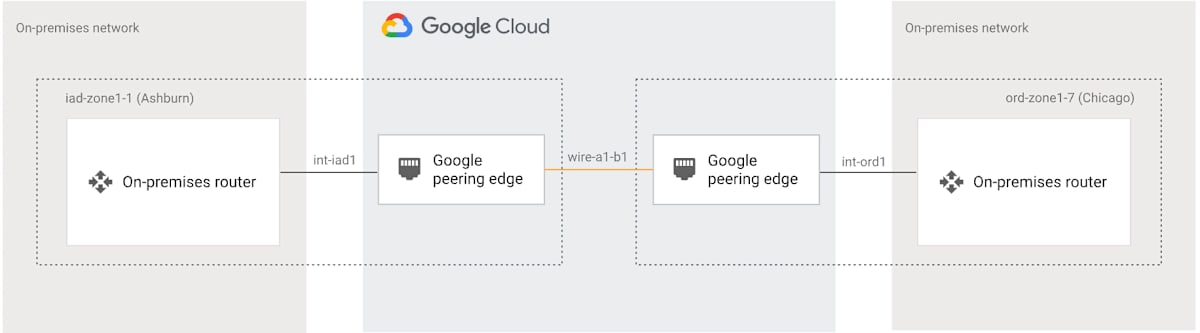

図:シングルワイヤ トポロジ 概要図 - 公式ドキュメントより引用

-

どのような接続パターンか(特徴)

- これは最も基本的な接続パターンです。例えば、東京と大阪という二つの異なるエリア(大都市圏)にあるお客様の拠点から、それぞれ Google Cloud への「接続口(Cross-Site Interconnect 接続)」を 1 つずつ用意し、その 2 つの接続口の間を、1 本の「専用線(ワイヤ)」だけで結びます。

-

どのような場合に適しているか(推奨用途)

- 万が一、通信が一時的に途絶えても業務への影響が比較的小さいシステムや、開発・検証環境など、クリティカルではない用途に適しています。また、コストを抑えたい場合の選択肢ともなります。

-

安定性・安心度は?(冗長性)

- このパターンには予備の経路(冗長性)がありません。使用している唯一の「専用線(ワイヤ)」に障害が発生した場合、拠点間の通信は完全に途絶えてしまいます。

2. 安定性を高める:「冗長トポロジ」

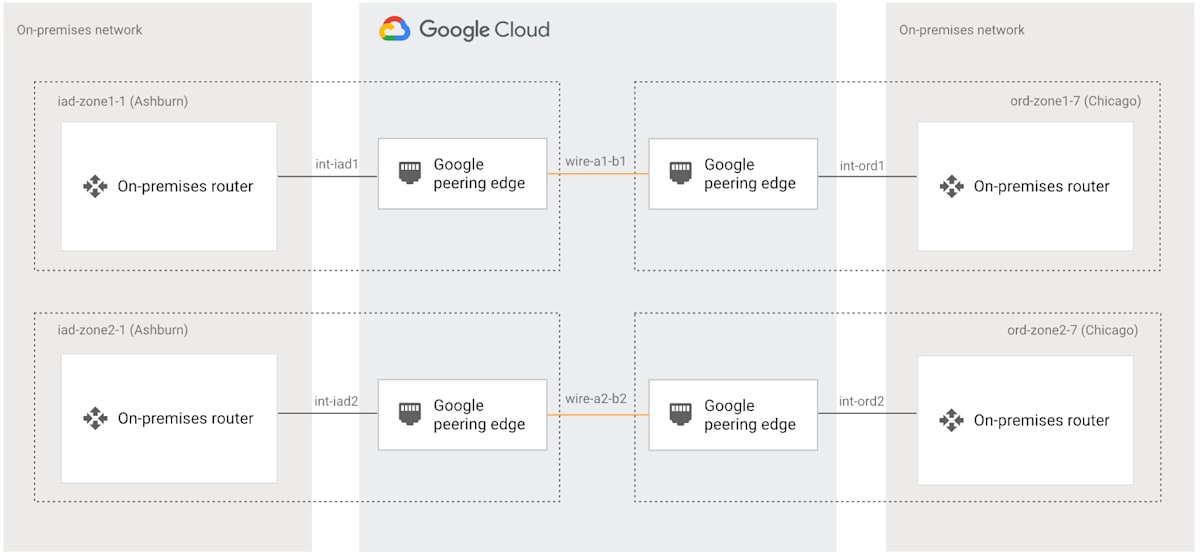

図:冗長トポロジ 概要図 - 公式ドキュメントより引用

-

どのような接続パターンか(特徴)

- このパターンは、拠点間接続の信頼性を高めるために設計されています。東京と大阪のそれぞれに、今度は 2 つずつ「接続口」を用意します。このとき、同じエリア内(例:東京)にある 2 つの接続口は、それぞれ物理的に異なる Google Cloud の設備(エッジ アベイラビリティ ドメイン)に設置することが重要です。これにより、一方の設備に万が一のことがあっても、もう一方の設備は影響を受けにくくなります。

- そして、これらの合計 4 つの接続口を使い、2 本の独立した「専用線(ワイヤ)」 で拠点間を結びます。

-

どのような場合に適しているか(推奨用途)

- 通信の途絶がビジネスに影響を与える可能性があるシステムや、より高い安定性が求められる場合に適しています。「ポートモード」で利用し、ダウンタイムを最小限に抑えたい場合に有効です。

-

安定性・安心度は?(冗長性)

- 2 系統の独立した通信経路があるため、一方の専用線や設備に障害が発生しても、もう一方の経路を使用して通信を継続できます。Google Cloud 側で常に各専用線の状態を監視し、障害を検知した際には自動的にもう一方の正常な経路へ通信を切り替える機能(障害検出とフェイルオーバー)も利用可能です(ポートモードで障害検出を有効にした場合)。

3. 最高レベルの安定設計:「ボックスアンドクロス トポロジ」

図:ボックスアンドクロス トポロジ 概要図 - 公式ドキュメントより引用

-

どのような接続パターンか(特徴)

- これは、ご紹介する中で最も高い信頼性を提供する接続パターンで、ミッションクリティカルな(絶対に止めたくない)システムの稼働時間を最大限に確保するために役立ちます。「冗長トポロジ」と同様に、東京と大阪のそれぞれに、異なる設備に設置された 2 つずつの「接続口」を用意します。

- このパターンの大きな特徴は、ワイヤの接続方法です。合計 4 つの接続口の間を、4 本の「専用線(ワイヤ)」を使って、網の目のように接続します。具体的には、東京の 1 番目の接続口から、大阪の 1 番目と 2 番目の両方の接続口へ専用線を伸ばします。同様に、東京の 2 番目の接続口からも、大阪の 1 番目と 2 番目の両方の接続口へ専用線を伸ばします。

-

どのような場合に適しているか(推奨用途)

- 基幹システムや金融取引システムなど、ほんのわずかなダウンタイムも許容されないような、極めて重要なアプリケーションの接続に適しています。

-

安定性・安心度は?(冗長性)

- 4 本もの専用線で複雑に接続されているため、1 本、あるいは複数の専用線や接続口に障害が発生した場合でも、残りの多くの経路を利用して通信を継続できる可能性が非常に高くなります。

Cross-Site Interconnect ネットワークトポロジ

次は、さらに視野を広げ、複数の拠点をどのように効率よく、また安定的に結びつけてネットワーク全体を形作るか、という「ネットワーク全体の設計図」にあたる代表的なトポロジを解説します。

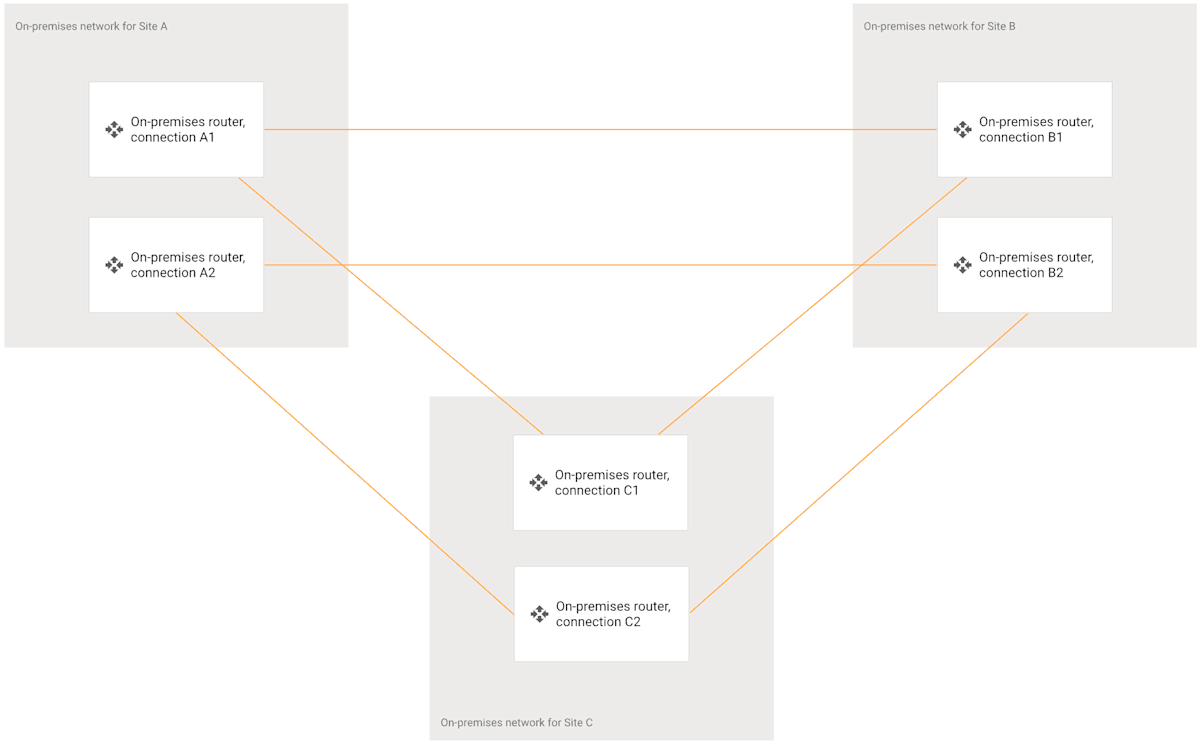

1. 中央集約型:「ハブアンドスポーク トポロジ」

図:ハブアンドスポーク トポロジ 概要図 - 公式ドキュメントより引用

-

どのような接続の形か(特徴)

- 「ハブアンドスポーク」トポロジは、その名の通り、中心となる「ハブ」拠点と、そのハブに接続される複数の「スポーク」拠点で構成されるネットワークの形です。

-

どのような場合に適しているか(一般的な用途)

一般的にこのトポロジは、情報を一元的に管理・集約したい場合や、各拠点からのアクセス制御を中央で行いたい場合に適しています。例えば、各支店の業務データを本社のサーバーに集約するようなケースや、セキュリティポリシーをハブで一括適用するようなネットワーク構成が考えられます。 -

考慮すべき点(冗長性について)

- このトポロジの注意点として、「ハブ」となる中央拠点に障害が発生すると、そのハブを経由する全てのスポーク拠点間の通信に影響が及ぶ可能性があるという点が挙げられます。そのため、ハブ拠点自体の設備や、ハブと各スポークを結ぶ通信経路(ワイヤグループ)については、前述した「冗長トポロジ」や「ボックスアンドクロス トポロジ」などを活用して、高い信頼性を確保することが重要になります。

2. リング状に接続:「リング トポロジ」

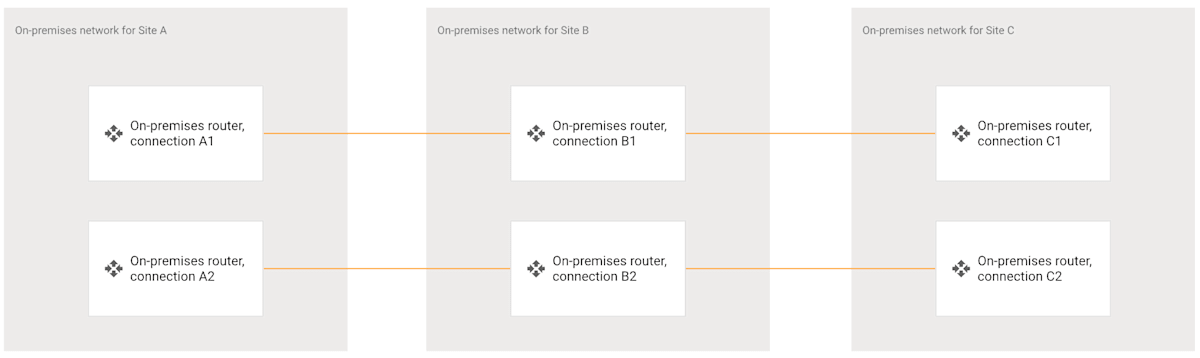

図:リング トポロジ 概要図 - 公式ドキュメントより引用

-

どのような接続の形か(特徴)

- 「リング」トポロジは、複数の拠点が、数珠つなぎで円環状に接続されるネットワークの形です。各拠点は、リング上で隣り合う拠点と直接通信経路で結ばれ、その連なりが最終的に一つの大きな輪(リング)を形成します。

- このリング構造の大きな特徴は、データがどちらの方向にも流れることができ)、ネットワーク内に自然と複数の通信経路(迂回路)が形成される点です。

-

どのような場合に適しているか(一般的な用途と構成例)

- 一般的にこのトポロジは、地理的に分散した複数の重要拠点間を、高い信頼性を保ちつつ効率的に接続したい場合に採用されることがあります。例えば、複数のデータセンターを結ぶ広域ネットワークや、災害対策を考慮した拠点間接続などが考えられます。

-

考慮すべき点(冗長性について)

- リングトポロジの大きな利点はその冗長性にあります。リング上の一つの通信経路や一つの拠点に障害が発生した場合でも、データは反対周りの経路を利用して宛先の拠点に到達できる可能性があります。これにより、一部の障害がネットワーク全体の通信断絶につながるリスクを大幅に低減できます。

- より高い信頼性を求める場合は、リングを構成する各拠点間の接続(ワイヤグループ)自体も、前述の「冗長トポロジ」や「ボックスアンドクロス トポロジ」のような冗長化された構成にすることが推奨されます。

Cross-Site Interconnect を活用できるユースケース

Cross-Site Interconnect 機能から、以下のようなユースケースがあると考えられます。

-

オンプレミスデータセンター間接続:

- 複数の自社データセンター間での高速かつセキュアなデータ連携。

- データレプリケーション、災害対策 (DR) サイト間の同期、データ集約など。

-

本社・支社間ネットワーク:

- 大容量データ(動画、設計データなど)のやり取りが多い拠点間。

- リアルタイム性の高いアプリケーションを利用する拠点間。

-

製造拠点・工場と本社間接続:

- 製造設備のデータ収集や、リアルタイムでの生産状況モニタリングなど、帯域と信頼性が求められる用途。

-

コロケーション施設内接続:

- 複数の企業やサービスプロバイダがコロケーション施設を利用している場合に、それらの間の高速かつセキュアなプライベート接続。

Cross-Site Interconnect 導入検討時の重要なポイント

Cross-Site Interconnect の導入を検討する際には、以下の点が重要となります。

-

要件定義とキャパシティプランニング:

- 拠点間で必要な帯域幅を十分に検討し、必要な割り当てとワイヤあたりの最大帯域幅の上限を確認します。

- 割り当てが不足している場合は、事前に増加をリクエストする必要があります。

-

コロケーション施設の選定:

- オンプレミスネットワークサイトと Google のネットワークを物理的に接続するためのコロケーション施設を選定します。

- Google Cloud CLI を使用して、選択したロケーションがクロスサイトネットワーク経由で接続可能な大都市圏をサポートしているか確認できます。

-

オンプレミスルーターの準備と構成:

- コロケーション施設にはお客様自身のルーティング機器を用意する必要があります。

- オンプレミスルーターは、Cross-Site Interconnect がサポートする技術要件(10/100 Gbps 回線、シングルモードファイバー、適切な光学規格)を満たしている必要があります。

- Google 側との接続確立後、オンプレミスルーターのインターフェースに適切な IP アドレスを設定する必要があります。

-

冗長性の設計:

- 高い可用性を確保するために、システムに応じた適切な ワイヤーグループのトポロジ 、 ネットワークトポロジ を選択します。

関連記事について

今回は、Cross-Site Interconnect」について解説させていただきましたが、同じく、Cloud WAN アーキテクチャの要の Cloud Interconnect についての関連記事を紹介させていただきます。

本記事と合わせて一読していただけますと幸いです。

まとめ

今回は、企業の重要な課題である拠点間データ連携を強化するためのソリューションとして、Cross-Site Interconnect をご紹介しました。

Cloud WAN の他のサービスと組み合わせることでより強力なサービスになることは間違いありません。

2025年5月時点では、プレビュー版のため、今後のアップデートに注目していきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。次回の記事もお楽しみに!

Discussion