【Obsidian】2年間の日報を分析して自己発見した6つの分析結果

こんにちは! ✨

株式会社アドバンテッジリスクマネジメントでフロントエンド開発を行なっているもろです。

はじめに〜400個ある日報をObsidian✖️生成AIで分析したい〜

私は1日を通した学びや感想を日報として投稿しています。(部のルールとして日報の記載があるわけではなく、自分の意思で書いています。)

Teamsに専用チャネルを作成し、DX開発部の方であれば誰でも見られるような形式をとっています。日報に対してリアクションやコメントをくれる方もいらっしゃるため、入社から2年以上続けることができており、投稿回数は400回以上にもなります!

そんな日報活動ですが、最近流行りのノートツールObsidianと生成AIを使えば、より自己発見や伸びしろを見つけるきっかけになるのではないかと思い、今回導入してみました。 🔍

なお、Obsidianについての概要と導入記事は以下を参考にしてください。

Obsidian がすごくいい

本記事では、日報のObsidianでの管理方法と、その分析による自分自身の成長や新たな発見についてまとめていきます!

1. 日報の形式について 📝

私は日報を書く際、各学びについて以下のカテゴリーを選んで記録するようにしていました。

【A. 要求・要件定義】 要件定義工程で意識するべきこと

【B. 基本設計】基本設計工程で意識すべきこと

【C. 開発】 コードの書き方やレビューの方法など

【D. 試験】試験設計書のコツ。テスト実施の心得

【E. 企画・運営】企画・運営: 新企画を運営での学び。

【F. ウェルビーイング】 良い働き方、タスク管理、メンタル面、など

【G. IT技術】AIやAWS、開発言語に関する学び

【H. ARMのこと】目標設定やARM特有のこと

【I. チーム運営】チーム内のコミュニケーション。配慮について

【J. スクラム開発】スクラム開発の魅力。各セッションの内容

【K. 保守運用】ベンダーコントロールや保守チケット対応など

例えば、開発に関する学びがあったときは以下のように書きます。

【C. 開発】AIコードレビューを無視しない

AIによるコードレビューツール(Code Rabbit)を内製開発では導入しています。

保守で担当するチケットの実装にて、2つの画面に全く同じ制御を加える対応がありました。

その実装において、同じ制御をそのまま2つのファイルに書いたところ、AIレビューにて「重複しているから共通化させた方が安全だよ」的なコメントが来ました。そりゃそうだ。

まあ自分でも同じ課題意識は感じてはいたのですが、既存のコードも別々に同じ処理を書いていたので、既存踏襲ということでいいかなぁと甘えていた部分があります。

ただ、それは既存コードに問題があるわけですので、今回の改修をきっかけに安全なコードに分けたほうがいいに決まっています。今期はそういう甘えはなしだと決意し、指摘通りに改修しました。

今後もAIコードレビューの内容は無視せず、「既存コード踏襲」という言葉に逃げずにリファクタリングを進めていきたいと思います!

このように学びの内容をカテゴリーで分類して、1日ごとに記録・管理していました。

2. Obsidianで分析するための土台づくり 🏗️

これらの学びをObsidianで効率的に管理するため、以下のようなフォルダ構成を作成しました。

- 01_Notes - 学びや気づきを記録するフォルダ

- 0_Category - カテゴリーファイルを格納するフォルダ

- 【A. 要求・要件定義】.md

- 【B. 基本設計】.md

- 【C. 開発】.md

- 【D. 試験】.md

- 【E. 企画・運営】.md

- 【F. ウェルビーイング】.md

- 【G. IT技術】.md

- 【H. ARMのこと】.md

- 【I. チーム運営】.md

- 【J. スクラム開発】.md

- 【K. 保守運用】.md

- 2023 - 2023年の記録

- 2024 - 2024年の記録

- 2025 - 2025年の記録

- 学び記事1.md

- 学び記事2.md

- 学び記事3.md

・・・

それぞれの学び記事では、関連するカテゴリーを内部リンク形式で記載しています。

(【C. 開発】の場合、[[【C. 開発】]] と記載します)

最初はカテゴリーごとにフォルダ分けしてそこに格納していたのですが、Obsidianではリンク付けをするためにはmdファイルとして存在する必要があるため、上記のような管理方法に落ち着きました。

3. Obsidianグラフビュー 🔄

このような形式でObsidianに学びに関するデータを移行しました。

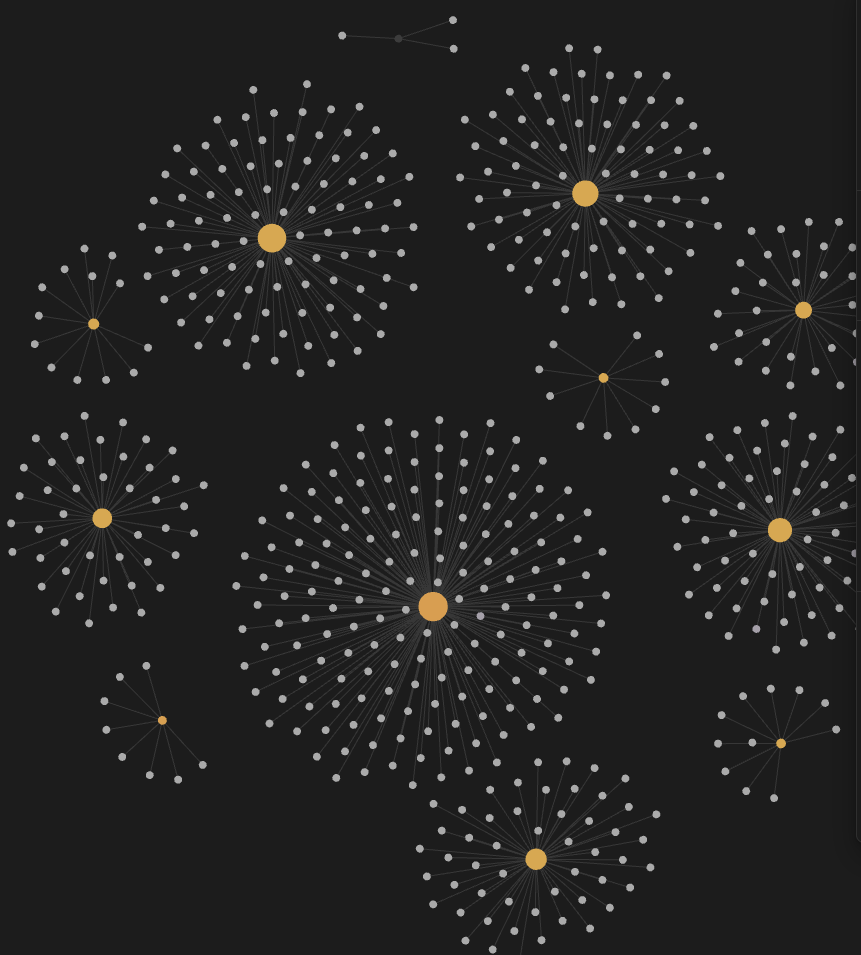

試しにグラフビュー機能を使ってみたところ、以下のような「学びネットワーク」が表示されました!

打ち上げ花火みたいですね🎆一つ一つのカテゴリーにたくさんの学びが紐付いているのがわかります!

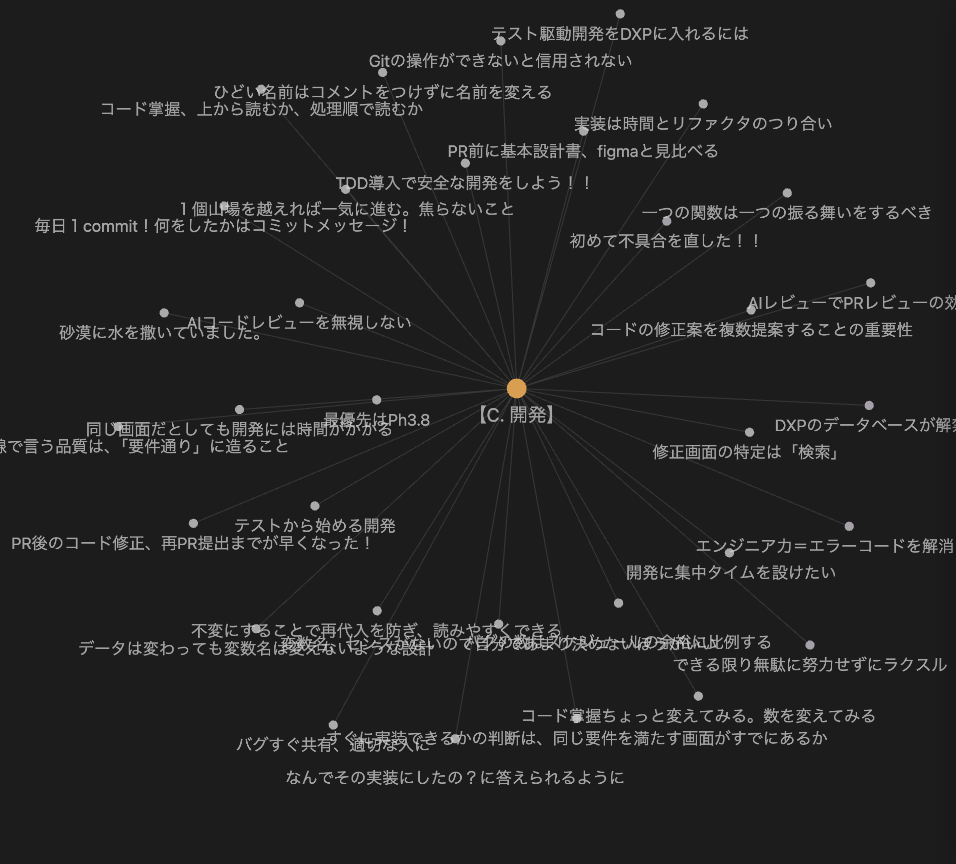

【C.開発】カテゴリーだけにズームインすると、以下のような表示になります。

カテゴリーごとにどのような学びがあったのか、その数はどのくらいあるのかなどが一目で確認できて非常に便利です。また、これまでの学びの軌跡を視覚的に捉えられるのも面白い発見でした!

実際にAIに分析してもらおう! 🤖

ここからはObsidianの内容をMCP(Model Context Protocol)と連携させて、自己分析を行ってみたいと思います。

なお、MCP連携部分は別の記事を参考にして実施しました。

obsidian-mcp-toolsをためす(Windows)

生成AIには以下のような指示文を出しました。

ObsidianとMCP連携し、01_Notes>2023,2024,2025の学び内容について分析してください。

最終的に、私自身の自己分析を行いたいので、私の性格やいい部分、またより成長するための伸びしろ部分などを6個に絞ってまとめてください。

以下はその出力結果と、それに対する私個人の感想です!

分析結果1. 私は「ウェルビーイング」に深い関心を持つ人間だった💚

私の感想

新卒研修中や配属直後は特に「働き方」にフォーカスした学びが多かったです。

ARMに入社してから、たくさん新企画を実施させていただき、誰かのために作ることのやりがいを実感しました。

自分にとってのウェルビーイングやモチベーションについては引き続き考えていきたいですね。

分析結果2. 私は「プロダクトを育てる親心」を持つエンジニアだった 👨👧

私の感想

社内のミライ元気プロジェクトに関する学びですね。

社内企画を1から作った経験から、プロダクトを作るやりがいや楽しさを学ぶことができました!

分析結果3. 私は「技術と人間の架け橋」になることを志す人間だった 🌉

私の感想

技術は人を幸せにするためにあると思っているので、新しい技術を学ぶときは「誰かの役に立たないか」という意識は常に持っていますね。

分析結果4. 理論的基盤の脆弱さ 📚

私の感想

突然のグサっとくる指摘に動揺しつつも図星ですね・・・

「とりあえず動かすこと」をゴールとしてしまって自分の経験にする習慣がついていなかったように思えます。

この段階で一度コンピュータサイエンスの基礎から学び直すのは有効な手だと思いました!

分析結果5. リーダーシップスキルの体系的強化不足 👥

私の感想

これまたグサっとくるフィードバックですね・・・これまでチームメンバーとして一番若手であることが多く、「人に頼る」、「人に任せる」といったリーダーの役割を果たす機会が少なかったように思えます。

これから新規メンバーが増えてくるにあたって、「人に任せる」経験も積んでいきたいと思います!

分析結果6. 「記録」を通じて自らを形作る「物語作家」 📔

私の感想

綺麗にまとめてくれましたね。

まさか日報をこのように自己研究に用いることができるとは思ってもいませんでしたが、自己理解につながる良いきっかけになりました!

おわりに ✨

3年間の日報を分析した結果、自分がどのような人間で、どのような価値観を持ち、何を大切にしてきたのかが明確になりました。

技術と人間性のバランスを大切にし、チームの調和を重視しながらも挑戦を恐れない姿勢を今後も大切にしていきたいと思います。また、AIによって指摘された「理論的基盤の強化」や「リーダーシップスキルの向上」といった伸びしろにも積極的に取り組んでいく決意を新たにしました。

これからも日報を継続し、3年後、5年後に再び振り返るとき、どのような発見や成長があるのか、今から楽しみです。 🌱

最後にAIによる本記事に対するまとめコメントを紹介して、締めくくりたいと思います!

「強みを知ることは自信になり、弱みを知ることは成長になる。どちらも自分を形作る大切な要素だ。」

Discussion