【合格体験記】Python3エンジニア認定実践試験に2週間で合格した勉強法

はじめに

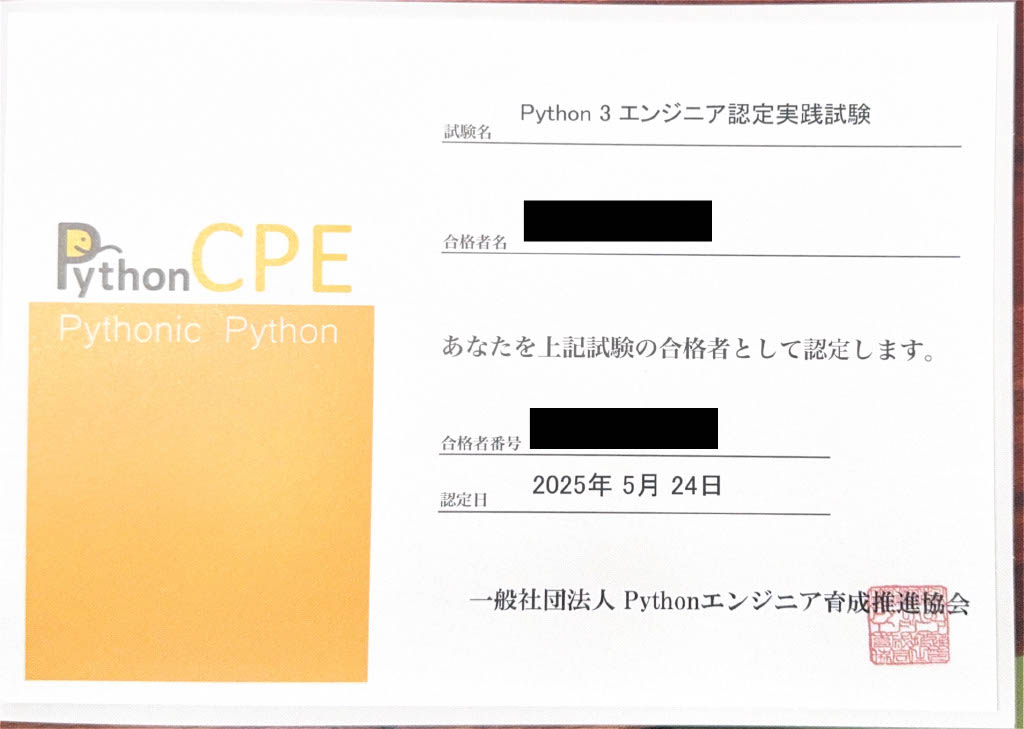

2025年5月、Python3 エンジニア認定実践試験に合格し、学習期間は約2週間でした。

教材は『Python 実践レシピ』と模試アプリを中心に、GPTやGeminiを補助的に活用しました。

受ける前の私

普段は各事業のアプリケーション開発を担当しており、Pythonも日常的に業務で使っています。

基本的に試験や腕試しは大の苦手。笑

受験のきっかけ

今回の受験のきっかけは大きく二つです。

- 開発に深く携わるようになったのがここ数年であり、1言語くらいはより体系的に理解を深めたいと考えたこと

- これまでIT系の試験を受けたことがなく、自分の理解度を客観的に測る指標が欲しかったこと

補足ですが、基礎試験も存在しますがそちらは受けていません。

業務経験や出題範囲を見たうえで、実践試験に対応できれば基礎もカバーできるだろうと今回は判断しました。

※受験方法や試験概要については触れませんので、細かい点は公式サイトをご確認ください。

試験準備の進め方

試験日決定とモチベーション確保

思い立ったその日に1か月後を試験日として設定し、学習をスタートしました。

Google カレンダーに試験日を入力し、その流れで都内のテストセンターに申し込みました。

私たちは言い訳の達人なので、後に引けない状況を作るためにもすぐに申し込むことが大事です。

また、受験料は決して安くはないため、支払った時点で絶対に受かるという覚悟を持てました。

学習計画の全体像(7ステップ)

学習計画は以下のとおりです。

- 書籍が届くまで模擬試験を解き、理解度を仕分ける

- 書籍到着後、出題範囲を平日の日数で割り、1日の進め方を設定(書籍2周+理解不足補強を想定)

- 書籍1周目:全範囲を網羅し、写経しながら理解

- オンライン模試で理解不足を再確認

- 書籍2周目:理解不足を重点的に復習、引き続き写経

- 模試を回しつつ理解不足を潰す

- 本番当日を迎える

使用した教材と勉強法

はじめにでも書いたとおり、教材は『Python 実践レシピ』(紙)と模試アプリを中心に、GPTやGeminiを使用しました。

紙を選んだ理由は、ページを前後に行き来しやすいことと、進捗が目に見えることでモチベーションを維持できるからです。

教科書は大きく、約500ページと分厚いため、持ち歩きを想定する方は電子版やサブスク教材も検討したほうが良いと思います。

書籍の使い方

書籍をただ読むだけでも最低限は対応できると思いますが、資格を業務につなげる必要があると思うので、

- 自分用スニペットを作る

- 詰まった箇所をメモする

- 実際にコードを写経や変形させて動かす

といった進め方をしていました。

また、出題されない章も複数あるため、そこには付箋を貼って本番前は一切見ませんでした。

不要な迷いをなくすことで学習効率が上がると思い、そうしました。

出題外の範囲は試験後に少しずつ学べばよいと思います。

模試の活用

使用した模試は以下の2つでです。

解答の際は口に出しながら回答することを意識しました。

口に出すことで、なんとなくの回答ではなく理解できているかも一緒に確認ができるのでおすすめです。

各模試についてですが、個人的にはExamAppの方が練習になりました。

理由はダイビック社より難易度が高く感じられ、初級から上級まで段階的に進められたためです。

一方で、ダイビック社の模試(サブスク)には以下の良さもありました。

- 間違えた問題の集中演習が可能

- 過去の得点推移を確認できる

- オンライン教材を通勤中に利用できる(出社組に特におすすめ)

勉強期間はせいぜい1か月程度なので、模試への課金は十分価値があると感じました。

基本無料なのでまずは試してみて、課金するかどうかを選択すれば良いかなと思います。

また、併用することで問題数も稼げますし、安心感にも繋がると思います。

※課金したからといって問題数が増えたりするわけではないです。

私は解約を忘れて余分に支払ってしまったので、解約日をカレンダーに登録しておくことを強くおすすめします!

GPTやGeminiの補助活用

GPTやGeminiは以下のために使用しました。

- 見慣れた問題ばかりになるのを避けるため

- 理解不足により特化したいため

GPTやGeminiに模試形式の問題を作成してもらい、アウトプット練習に活用しました。

少し手間ですが作成してもらった問題はNotionなどに貼って、問題を解いて正誤を判断してもらっていました。

たまに、正誤が(?)ってなることもありますが、それは再確認や理解促進できる部分でもあるので、良かった部分でもあったと思います。笑

プロンプトに投げる例:

---

章タイトル問題数問題割合備考

1章Pythonの環境12.5%

...

---

この出題範囲に基づく、Python3 エンジニア認定実践試験の模擬問題を四択択一式チェックボックスで作成してください。

出力先はNotionを想定しています。

学習の振り返り

計画通り進んだ点

- 即日申し込みを行って、期日設定から計画が立てられたこと

- 書籍が届くまでにある程度状態を分別できたこと

- 1周目は写経したり、コードを書き換えてみたりしながら理解を促進できたこと

- 模試を活用しながら、得点の遷移を確認し安定圏内まで学習できたこと

とにかく中盤くらいまではとても良い状態で進みました。

想定外だった点

- 模試の得点が油断を誘った

- 油断によって、学習期間が少し減ったり緊張が緩んだ

成功要因

- 期日設定と即申し込み(強制力を行使する、プレッシャーをかける)

- 計画とリカバリを考える(計画は平日の日数で考えて、休日をリカバリにする)

- 模試の活用(本番の形式に慣れる、時間を測る)

- GPTやGeminiの活用(理解不足を潰す、網羅的に学ぶ)

改善点

- 模試の得点に左右されない(本番までどうなるかわからないので、徹底的に詰める)

- 目標得点を決める(最悪合格ではなく、満点を取るつもりで挑む)

試験当日の体験記

会場の雰囲気

会場は図書館よりも静かでした。

クリックの音だけが響くような空間で、その静けさが逆にプレッシャーを強めて、かなりしんどかったです。笑

これくらいは受からなきゃみたいな謎のプレッシャーもあったので、なおさらしんどかったんだと思います。

これが無言の圧力というやつか...(違う)

なので、できる限り本番に近い環境で練習した方がいいなと思いました。

初めてだったから仕方ない。。。

試験時間の感覚

模試のときは時間をほとんど気にしてなかったのに、本番では気づけば残りわずかという感じでした。

本番ということもあって、失敗したくない症候群が発症して微妙な問題にはブックマークを多用していたので、なおのこと時間がギリギリだったのかもしれません。

試験時間の4分の1で解けるくらいのスピード感で練習しておくと、試験全体に余裕が出るのとさらに見直しに余裕ができて安心できただろうなと思いました。

本番の手応え

模試とは違ってんーってなる点がいくつかありました。

これは、想定外のところで書いた通り模試の得点によって油断ができたのと、そこからの学習も少し緩くなったことによって、 細かいパッケージの内容で少し自信がない場面とかがありました。

最後に

もし、当試験に限らず試験を受けようか迷っている方がいるのであれば、とりあえずポチるのがいいと思います。

ゴールが決まれば、やり方は後からついてきます。

なので、今申し込みましょう。

いい意味で強制力を味方につけるのがいいと思います。

そして、とにかく模試がどんなに点数が良くても試験当日まで追い込むことが最大の鍵です。

私はいまだに試験とか腕試しとかは苦手ですが、成長の一助だと捉えればもう少し仲良くはしていけそうな気がしました。

また、今回の計画から実行までの流れは想像以上にうまくいったので、改善点を踏まえて今後も流用しつつ磨きをかけていきたいです。

試験を目的にするわけではないですが、最近AWSに触れる機会が増えてきているのでそのアウトプットのためにまた受けてみようかなと思います。

その時は受かっても受からなくてもエントリーします。

では。

Discussion