オブジェクト指向とは(Unity初心者向け)

2025/05/14

始めに

『override?多態性?カプセル化?何のために…』

初めてオブジェクト指向に触れたとき、そんな疑問を持ったことがある方も多いのではないでしょうか?

私はありました。

この記事では、「初心者でも感覚で分かるオブジェクト指向」をテーマに、

カプセル化・継承・多態性などの基本概念を、Unityでの開発向けにざっくり紹介します。

開発効率が上がる理由

[オブジェクト指向]とは平たく言うと[現実の物のように、プログラムの中でも物として扱う ]

というシステム開発における重要且つ基本的な考え方の1つです。

処理を部品化し、組み合わせる事によってコードを作る方法です。

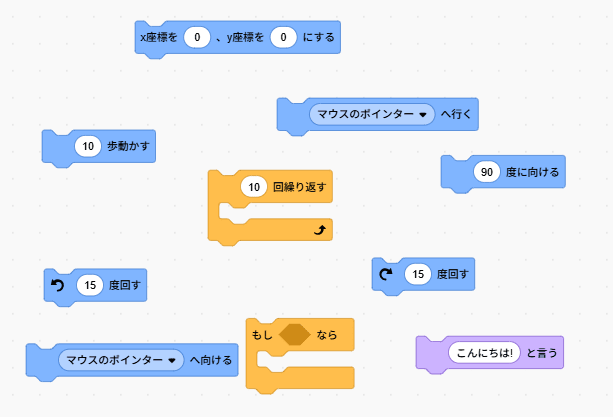

以下の Scratch の例を見てみましょう。

Scratchでは処理を“部品”として組み合わせるスタイルが、オブジェクト指向と似ています。

オブジェクト指向の考え方により、

再利用性・拡張性が高まり、結果として開発効率も向上します。

(画像: Scratchのブロック)

オブジェクト指向の[4つの柱]

オブジェクト指向プログラミング(OOP)では、以下の4つが基本的な考え方とされています:

- カプセル化

- 多態性(ポリモーフィズム)

- 継承

- 抽象化

以下から、各柱について具体的なコード例とともに解説します。

カプセル化とは

平たく言うと「データを壁で守り、必要な出入り口を作る仕組み」です。

もし変数を誰でも何処でも読み書きができてしまったら、

原因不明のバグが発生しやすくなり、修正が難しくなってしまいます。

以下のコード例のように、

BadSampleでは Valueを直接読み書きが可能ですが、

GoodSampleでは_valueはprivateに守られており

外部からは読み取り専用のプロパティ GetValueを通じてアクセスします。

これにより、勝手な書き換えを防ぎ、安全なコード設計ができます。

BadSample:データがむき出し

// カプセル化していない

public class BadSample

{

// 外部から直接読み書きできる

public int Value = 0;

}

GoodSample:中を隠して安全に

// カプセル化してある

public class GoodSample

{

// クラス内部のみで読み書きできる

private int _value = 0;

// プロパティを通じて読み取りのみ可能

public int GetValue { get => _value; }

// 初期値を代入

public GoodSample(int value)

{

_value = value;

}

}

長所

- データの保護

- バグの原因究明しやすくなる

- 変更に強くなる

注意点

- 手間が増える

- 設計力が必要

つまりカプセル化は、安全で保守しやすいコードを書くために欠かせません!

多態性(ポリモーフィズム)とは(virtual / override)

平たく言うと「同じ関数名で、中身の処理だけを切り替える仕組み」です。

以下のコード例のように、

BadSampleは動物ごとに鳴く関数名Bark()やMeow()等がバラバラですが、

GoodSampleは鳴く関数名がSpeak()に統一されており、

Animal型の変数にDogやCatを代入しても、それぞれの処理が呼び出されます。

-

BadSample:統一されてない関数名

//関数名統一していない // 犬クラス(鳴く関数名はBark) public class Dog { public void Bark() { Debug.Log("ワン"); } } // 猫クラス(鳴く関数名はMeow) public class Cat { public void Meow() { Debug.Log("ニャー"); } } // 動物ごとに個別で扱う必要があり、共通処理がしづらい // 新しい動物を追加するたびに条件分岐が必要になる -

GoodSample:統一された関数名

// 多態性を活用している。 // 動物の共通クラス public class Animal { // 派生クラスで上書きできる仮想関数(virtual) public virtual void Speak() { } } // 犬クラス(Animal を継承) public class Dog : Animal { // Speak メソッドを上書き(override) public override void Speak() { Debug.Log("ワン"); } } // 猫クラス(Animal を継承) public class Cat : Animal { // Speak メソッドを上書き(override) public override void Speak() { Debug.Log("ニャー"); } } -

Animal型でDogやCatを代入

public void AddSpeak { List<Animal> animals = new List<Animal> { new Dog(), new Cat() }; // すべてAnimal型として扱いながら、それぞれのSpeakが呼ばれる foreach (var animal in animals) { animal.Speak(); // 実行時に Dog か Cat の中身に応じて切り替わる } }

長所

- 可読性・保守性の向上

- コードの再利用性向上

- 柔軟な設計ができる

注意点

- 処理の追跡が難しくなる

- 誤用による設計の混乱

つまり多態性(ポリモーフィズム)は、

「同じインターフェースで異なる処理を実行する」柔軟な設計を可能にします。

継承とは

平たく言うと「親を基に子を作る遺伝」のようなものです。

複数のクラスに共通する処理を「親クラス」にまとめることで、重複をなくし、メンテナンス性を高めることができます。

Unityを使っている人ならよく見る MonoBehaviour も、この「継承」の仕組みを使っています。

以下のコード例では、Sample クラスが MonoBehaviour を継承しているため、Unityが自動的に Start() や Update() を呼び出してくれるようになります。

MonoBehaviourの例

using UnityEngine;

public class Sample : MonoBehaviour

{

private void Start() { }

private void Update() { }

}

そして継承の例として、以下のコード例のように、

BadSample では犬・猫・人のそれぞれに同じ Walk() と Dash() の処理を個別に書いていますが、

GoodSample では、共通の Animal クラスに Walk() と Dash() をまとめて書き、

各クラスがそれを 継承することで、重複するコードを書かずに実装できます。

-

BadSample:重複があるコード

// 再利用がなく、コードの重複がある悪い例(BadSample) // 犬クラス public class Dog { public void Walk() { } public void Dash() { } } // 猫クラス public class Cat { public void Walk() { } public void Dash() { } } // 人間クラス public class Human { public void Walk() { } public void Dash() { } } -

GoodSample:再利用性が高いコード

// 継承を使って重複を避け、再利用性を高めた良い例(GoodSample) // 共通の動物クラス(Animal) public class Animal { // 歩く動作(共通) public void Walk() { } // ダッシュする動作(共通) public void Dash() { } } // 犬クラス(Animal を継承) public class Dog : Animal { // 特別な処理があればここに追加できる } // 猫クラス(Animal を継承) public class Cat : Animal { // 特別な処理があればここに追加できる } // 人間クラス(Animal を継承) public class Human : Animal { // 特別な処理があればここに追加できる }

長所

- コードの再利用性が高い

- 保守性が上がる

- 一貫性のある設計ができる

- 多態性(ポリモーフィズム)と組み合わせやすい

注意点

- 親クラスに依存しすぎると柔軟性が落ちる

- 設計が硬直化しやすい

- classの多重継承が使えない(C#では)

- 変更の影響範囲が大きい

つまり継承は共通する処理の重複を減らし、保守性や再利用性を高める仕組みです。

さらに、多態性(ポリモーフィズム)との組み合わせによって、柔軟で拡張性のある設計が可能になります。

抽象化とは(abstract / interface)

平たく言うと「複数のクラスに共通する処理や性質(例:ダメージを受ける、回復するなど)だけを取り出してまとめる」ものです。

その手段として、abstract や interface を使うことがあります。

例えるなら、「自動販売機のボタン」だけが見えていて、中の機械や配線がどうなっているかは知らなくてもいい、という状態です。

抽象化を用いることで、使い方と中身を分けられるので、バグを減らすことができ、拡張がしやすくなります。

以下のコード例のように、

BadSampleでは、Player と Enemy の両方に同じような AddDamage() や AddCure() 関数が個別に定義されています。

これでは、処理の重複が増え、メンテナンスが難しくなってしまいます。

一方、GoodSampleでは「ダメージを受ける」「回復する」といった共通の振る舞いを

abstract class や interface として抽出し、それを継承・実装することで重複を避けています。

BadSample:重複があるコード

public class Player

{

public void AddDamage(int value) { }

public void AddCure(int value) { }

}

public class Enemy

{

public void AddDamage(int value) { }

public void AddCure(int value) { }

}

abstractでの良い例

以下のコード例のように、共通機能は親クラスである Entityクラスにまとめ、

個別の処理は子クラスに任せることで、変更に強い設計になります。

これにより、共通の処理を統一して管理できるため、バグ修正や機能追加が1箇所で済み、メンテナンス性が向上します。

-

GoodSample_abstract:共通点が分かりやすい

public abstract class Entity { public abstract void AddDamage(int value); public abstract void AddCure(int value); } public class Player : Entity { public override void AddDamage(int value) { } public override void AddCure(int value) { } } public class Enemy : Entity { public override void AddDamage(int value) { } public override void AddCure(int value) { } }

interfaceでの良い例

interface は「複数の役割を持たせたいとき」や「柔軟に設計したいとき」に便利です。

abstract classと異なり、多重実装が可能なため、設計の幅が広がります。

interfaceは複数の機能を持てるので、例えば『攻撃できる』と『回復できる』を別々に実装することができます。

-

GoodSample_interface:機能の付け外しがしやすい

// Player はダメージも回復もできるが、Enemy はダメージしか受けない、という設計 public interface IDamageable { void AddDamage(int value); } public interface ICurable { void AddCure(int value); } public class Player : IDamageable, ICurable { public void AddDamage(int value) { } public void AddCure(int value) { } } public class Enemy : IDamageable { public void AddDamage(int value) { } }

特徴をまとめますと、

| 特徴 | abstract class | interface |

|---|---|---|

| 継承数 | 1つまで | 複数OK |

| 用途 | 「共通の基本機能」がある時 | 「役割」や「能力」を付与したい時 |

長所

- 設計の共通化・整理

- 拡張や変更がしやすくなる

- 役割分担が明確になる

- 保守性の向上

注意点

- 設計が複雑になることがある

- 初心者には理解しづらい

- 処理の追跡が難しいことがある

つまり抽象化は

「共通する本質的な性質だけを取り出して整理し、使いやすく・変更しやすい設計を可能にする考え方」です。

オブジェクト指向の長所

- 再利用性

既存のクラスを使い回せる - 保守性

修正箇所が限定される - 拡張性

新しい機能追加が容易

オブジェクト指向の注意点

- 長い設計時間

構造を考える技術と時間がかかる。 - 変更に弱い設計

1つの変更が他にも影響を与える。

最後に

オブジェクト指向は最初こそ難しく感じるかもしれませんが、

「共通点をまとめる」「中身を隠す」「同じ形で振る舞いを変える」といった考え方を意識すれば、少しずつ理解できるようになります。

この記事で紹介したカプセル化・継承・多態性・抽象化は、コードを見やすく・直しやすく・拡張しやすくするための大切な基礎です。

ぜひ、実際のコードの中で使ってみて、感覚をつかんでいってください。

Discussion