NiMH充電器&測定器の作成 (その1、ハードウェア編)

概要

以前、USB NiMH ゆっくり充電器というものを作ってみたのですが、ニッケル水素電池の劣化が進んでくると充電監視がうまく動かない問題がありました。そこで、ニッケル水素電池の劣化度合いを定量的に見てみたいと思い、容量や内部抵抗を測定できる充放電器を自作してみることにしました。

機能や特徴としては以下のようになります。

- 「USB NiMH ゆっくり充電器」を踏襲し、USB Type-Cで電源供給。

- 「USB NiMH ゆっくり充電器」を踏襲および以下の効果を期待し、0.1C程度でゆっくりと充電。

- 電池の劣化を抑える。

- 他のインテリジェントな充電器では充電できない程度に劣化の進んだ電池でも充電できるようにする。(大電流を必要としない用途ではまだ使える可能性があるため。)

- 単3または単4を1本充放電し、容量や内部抵抗を測定。

- 充放電状況をLEDで表示。詳細情報はOLEDディスプレイに表示。

作成に当たっては、以下の書籍を参考にしました。

-

トランジスタ技術SPECIAL No.135 Liイオン/鉛/NiMH蓄電池の充電&電源技術

「第4章 研究! ニッケル水素蓄電池の耐久テスト」 下間 憲行著

(初出: トランジスタ技術 2010年2月) -

トランジスタ技術SPECIAL No.170 教科書付き 小型バッテリ電源回路

「Appendix 1 充放電回数の限界…サイクル耐久特性の実測」 下間 憲行著

(初出: トランジスタ技術 2022年3月) - 電池応用ハンドブック

ハードウェア

回路図と基板はPCB_NiMH_Charger_Testerで公開しています。

基本的な回路は参考文献[1]の回路をベースとし、以下のような変更を行っています。

- 電源をUSB Type-Cに変更。

- 参考文献[2]のブロック図を参考に、充電電流の制御にはP型MOSFETを使用し、放電電流の制御にはN型MOSFETを使用するように変更。

- 充放電電流は0.1C程度の比較的小さい電流とするため、それに合わせて抵抗値を調整。

- AVRマイコンをAVR64DD28に変更し、マイコンへのプログラミングにはUPDI (Unified Program and Debug Interface)を使うように変更。

- シリアル通信端子はRS-232Cではなく、近年よく使われている6pin TTLシリアル端子を使用。

- 制御電圧の生成を簡素化。(基準電圧ICの出力をPWM制御するのではなく、電源電圧を基準としたPWM制御で目的の電圧を直接生成。)

- 温度監視もできるように温度センサーを追加。

- 挿している電池を検出できるようにブリッジダイオードを追加。

- その他部品や定数の調整。(主に入手性を考慮。)

一方、基板自体は完全な独自設計です。

いくつかの部品については、部品の入手状況や半田付けの難易度によってどちらかを選択するようになっています。

例えばUSBコネクターについては、通常のUSB Type-Cコネクターか、電源供給用のコネクターを選択できるようになっています。

電源供給用USB Type-Cコネクターのデフォルトのフットプリントは、足の穴のサイズに余裕があり、半田付けをする際にぐらついたり斜めになったりすることがあったので、穴の長径を1.2mmから1.0mmに変更しています。

昨年、IoT環境メーター/スマートリモコンを作った際と同様に、今回もPCBWay様からのスポンサーの申し出があったため、PCBWay様に基板を発注しています。

PCBWayでの発注

PCBWayへの発注方法は、IoT環境メーター/スマートリモコンに記載した内容から大きな変更はありませんので、基本的には前回の記載内容を参照してください。ここでは、前回からの変更点を中心に説明します。

ガーバーファイルの作成

KiCadでPCBWay用のガーバーファイルを作成するには、専用のプラグインを使うのが楽です。

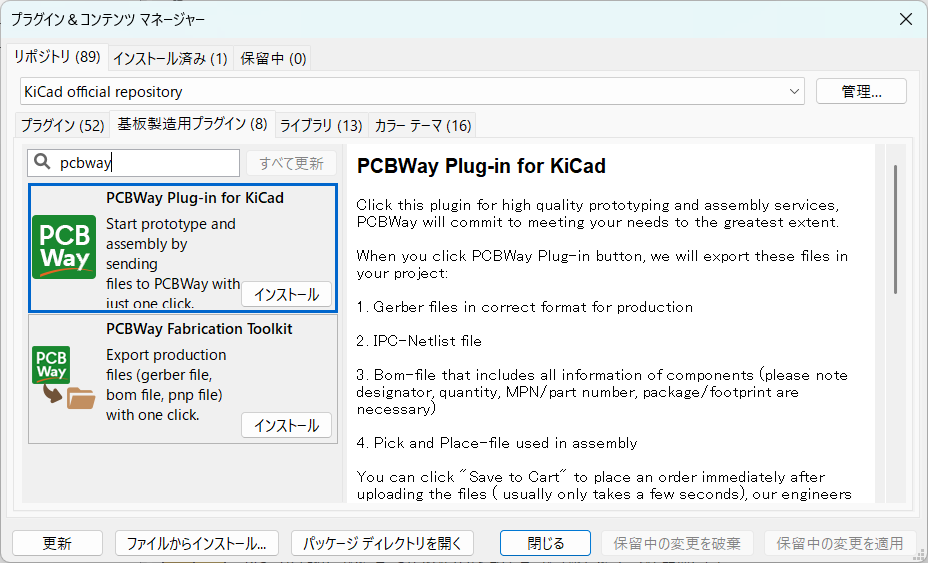

前回はKiCad 7.0を使用していましたが、今回はKiCad 9.0を使用したため、プラグインのインストール方法に少しだけ変更がありました。

KiCadのプラグイン&コンテンツ マネージャーを開いてから、「基板製造用プラグイン」タブに切り替えます。そこで "PCBWay" で検索すると、2つのプラグインが見つかります。

プラグインの機能や使い方は前回から変わりありません。

-

PCBWay Plug-in for KiCad

ボタン一発で、PCBWay向けのガーバーファイルの作成から、ブラウザで注文画面を開いてガーバーファイルのアップロードまでできてしまいます。ただし、注文画面は英語画面が開くようになっており、日本語画面は開けません。

ガーバーファイルは、KiCadプロジェクトディレクトリの直下に作成されます。 -

PCBWay Fabrication Toolkit

ボタン一発でPCBWay向けのガーバーファイルの作成ができます。

ガーバーファイルは、KiCadプロジェクトディレクトリの下にpcbway_productionというディレクトリが作成され、その下に作成されます。

ボタン一発で注文画面まで行ける方がよく、英語も苦にならない場合は、前者がよいでしょう。

一方、発注前にガーバーファイルの内容を確認したい場合や、日本語画面から注文したい場合は後者がよいでしょう。(私は後者を利用しています。)

注文画面

前回の注文時からは数か所変更がありました。

-

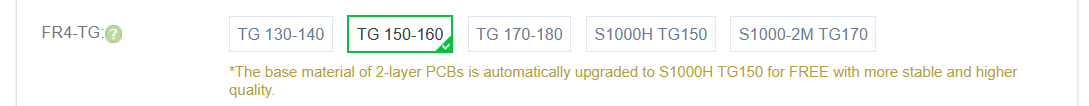

FR4-TG(ガラス転移温度)の選択欄の注意を見ると、2層基板の基材は無料で自動的にS1000H TG150にアップグレードされるとの記載がありました。

通常使用においてはあまり恩恵はないかもしれませんが、高温環境下で動かす基板を作成したい場合などは嬉しいかもしれません。

PCBWay Upgrades PCB Material to ShengYi Material - News - PCBway -

基板の厚みは最大で8.0mmが選択できるようになっていました。(前回は最大で6.0mm)

-

UV printing Multi-colorというものが選択できるようになっていました。

Unlock Color PCB Printing with PCBWay! - News - PCBway -

「チェックマークは、追加料金なしで当社の裁量で「HASL」を「ENIG」に変更することがあることに同意することを意味します。」のチェックマークが無くなっていました。

ところで、前回もそうでしたが、注文画面に表示される製造時間が24horasとtypoされているのが気になります。改善を期待したいです。

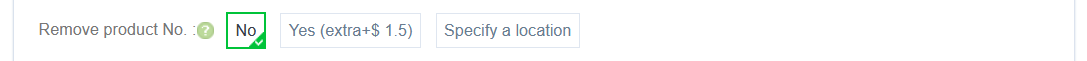

なお、JLCPCBではしばらく前に発注番号の削除が無料でできるようになりましたが、PCBWayでは引き続き有料となっていました。

配送方法

配送方法は前回から変更は無いようです。

前回同様、担当者にOCSを選択することを強く推奨されました。今回は2 ~ 3営業日で$9.77と表示されました。前回は$13.07でしたので、少し安くなっていました。(円安の影響でしょうか?)

OCSよりも安価な業者もいくつかありますが、配送期間とのバランスを考えると推奨通りOCSが一番よさそうです。

支払い

今回もPCBWay様のご厚意により、基板製作費と送料を負担していただけることになりました。

注文画面からガーバーファイルをアップロードし、レジスト色と注文番号の位置指定のオプションを選んで(それ以外はデフォルトのまま)カートに追加すると、製造番号が発行されましたので、それを担当者に連絡したところ、製作費とOCS前提の送料が自分のアカウントの残高として追加されました。

支払い時に、配送業者としてOCSを選択し、クーポン選択欄でアカウント残高にチェックを入れたところ、無事$0.0で発注ができました。

支払い方法として、PayPalやクレジットカードを使う場合は、PayPal feeやBank feeとして1ドル程度取られるようですので、留意が必要です。

なお今回はPCBWay Ruler 9色セットを購入したいと思って$9.00を支払うつもりでいたところ、こちらも併せてPCBWay様にサポートしていただけることになりました。ありがとうございます。

PCBWayのギフトページの検索欄で "ruler" で検索すると他にも何種類かのPCB定規が見つかります。(なお、検索欄のHOT SEARCHESでは "PCB Ruler" という候補も出たのですが、これだと1件も見つかりません。単に "ruler" とするか "PCBWay Ruler" で検索する必要があります。)

生産追跡

PCBの生産状況はメンバーページから確認することができます。今回は8/13の朝に発注して、8/16の朝に完成しました。青のレジストを選択して、3 ~ 4日の予定のところ、3日で完成したので、比較的早くてよかったです。

![]()

前回は、日本語サイトでは生産追跡画面上のビデオの再生がうまくいかなかったのですが、今回試したところ、問題なく再生できるようになっていました。改善ありがとうございます。

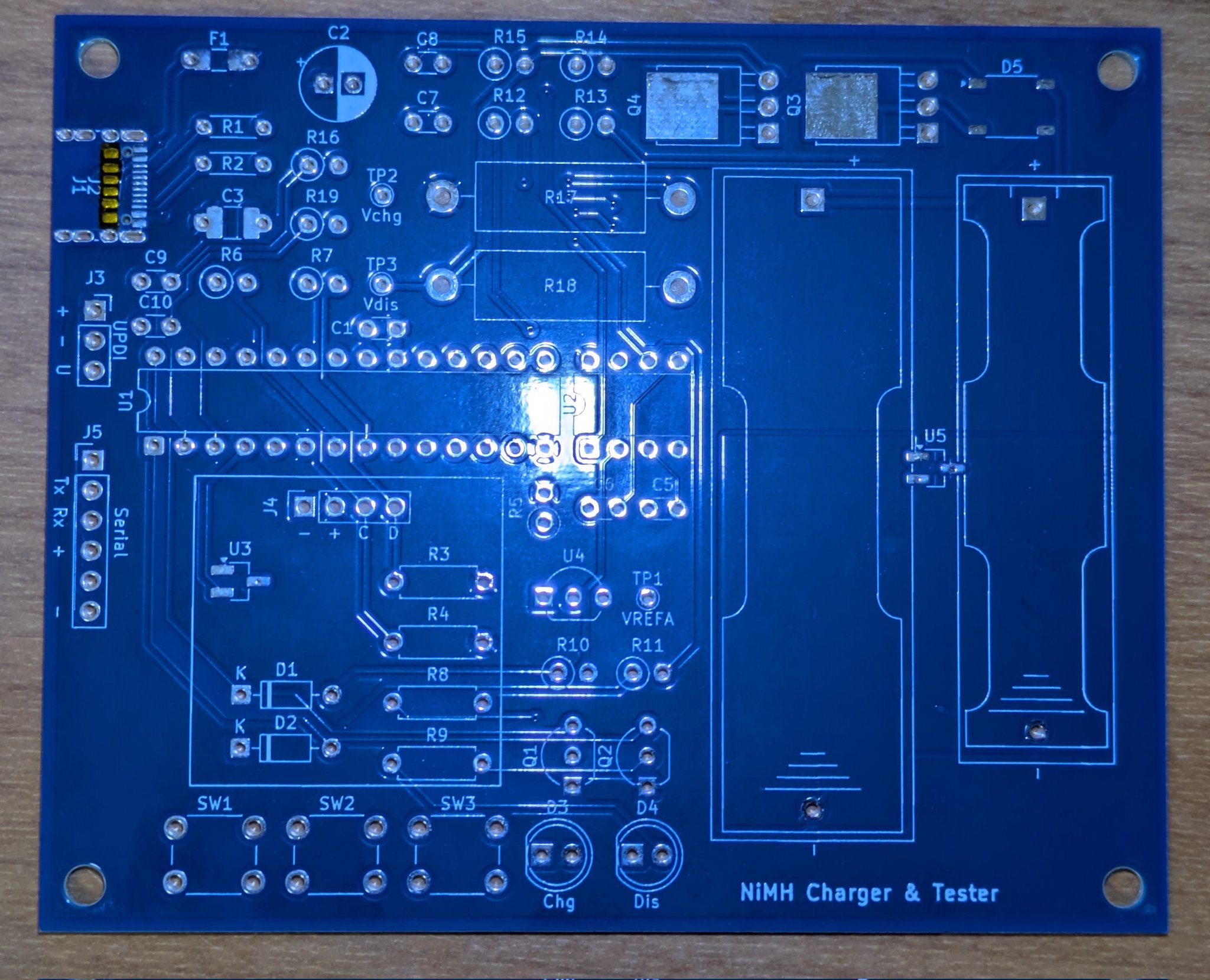

基板到着

元々PCBWayでの基板の製造が3 ~ 4日、OCSでの送付に2 ~ 3日の予定でしたが、実際には8/13に製造開始して、3日後の8/16に完了、同日中にOCSに引き渡され、その2日後の8/18に到着しました。結果的にほぼ最速の、製造開始から5日で受け取ることができました。

前回と同じサイズの箱で届きました。PCBWay Rulerも一緒に入っています。

USBコネクター周りでKiCadのDRCエラーが複数出ていたため、意図通りに製造されるか気になっていましたが、全く問題ありませんでした。

前回は10枚発注してなぜか11枚入っていましたが、今回は発注通り10枚届きました。

PCBWay Rulerの別写真です。

PCBWay Rulerは実際のPCBで使える技術そのままで製造されているので、自分が基板を作成する際の色見本としても便利ですし、PCBの加工精度を確認することもできます。つやあり・つや消しを見比べたり、パターンを眺めているだけでも面白いです。もちろん、名前通り定規として電子部品のサイズを測ったりフットプリントを確認するのにも便利です。

受取確認

無事基板を受け取ったので、メンバーページから受取確認を行います。受取確認画面の文言が分かりにくいのは特に改善はされていませんでした。

「受け確認」と書かれたボタンを押すと「受け確認?」とだけ表示されたポップアップが現れ、OKすると受け取り確認が完了します。

ボタンは「受取確認」、質問メッセージは「製品を受け取りましたか?」になっていると分かりやすいと思いました。引き続き、日本語訳の改善に期待したいです。

今回も受取確認を行ったことで、PCBWayリワード画面でポイントとBeansが加算されていることが確認できました。

1回の注文ごとに10ポイント、さらに$1の支払いにつき1ポイント($1未満は切り捨て)で、合計33ポイント加算されていました。

組み立て

おおよそ以下の順序で組み立てるのがよいでしょう。

- USBコネクター

- CC1/CC2抵抗

- チップ部品

- 背の低い部品

- 背の高い部品

- 電池ケース

USBコネクター

前述の通りUSBコネクターは、通常のUSB Type-Cコネクターか、電源供給用のコネクターを選択できるようになっています。

電源供給用のコネクターを使う場合は、基板から少し飛び出すように取り付けます。

通常のコネクターを使う場合は、コネクターの先端と基板の縁を合わせるように取り付けます。その際、コネクターのシェル(金属部分)と電源供給用コネクター用のパッド(6個)が接触しないよう、ポリイミドテープ等でパッドを絶縁しておきます。

端子とパッドにフラックスを塗り、半田ごての先端には少量の半田を乗せ、端子とパッドに半田を染み込ませるように半田付けします。

半田付けの際の部品の固定には、RELIFE RL-601Fなどの固定用のジグがあると便利です。あるいは、細く切ったマスキングテープで固定するという方法もあります。

半田付けが正しくできたかを確認するには、USBtype-CコネクターDIP化キット(全ピン版)などと組み合わせて導通確認をするのが便利です。

CC1/CC2端子は向きがあるので、ケーブルの裏表を入れ替えて導通確認をする必要があります。DIP化キット側と作成した基板側のそれぞれのケーブルの向きによって、以下の4通りの導通パターンがありますが、少なくとも基板側はケーブルの裏表を変えて導通確認すべきです。

| DIP化キット側 | 基板側 |

|---|---|

| CC1 | CC1 |

| CC1 | CC2 |

| CC2 | CC1 |

| CC2 | CC2 |

さらにAliExpressなどでは、このようなType-C USB 3.1テストボードを入手することもできます。オス型の変換基板を使えば全結線されているので、ケーブルの裏表を入れ替える必要もなく、より簡単確実に導通チェックができます。

ただし、こちらの製品はオス型の基板に印刷されているシルクの上下段が逆になっていました。正しくはA5ピンがCC1、B5ピンがCC2ですが、印刷が間違っているため、B8と印刷されているピンがCC1、A8と印刷されているピンがCC2になってしまっています。同様にD+とD-の印刷も逆になってしまっています。その点を考慮して導通チェックを行う必要があります。

あるいは、専用のテスターを作っている方もいますので、そのようなものを使う(あるいは作る)のもよいかもしれません。(私自身は試していません。)

CC1/CC2抵抗

USBコネクターのCC1/CC2端子につながっている抵抗(R1, R2)を取り付けると、USB経由の電源供給が動くようになります。この段階でUSB経由で5Vが正しく供給されることを確認しておくとよいでしょう。ケーブルの裏表を入れ替えてどちらでも5Vが供給されることを確認しておきます。

チップ部品

チップ部品は熱に弱いので、注意して取り付けます。私は温度センサーICを1つ壊してしまいました。😢

特にU5の温度センサーICは、電池ケースを取り付けてしまうと交換が困難になってしまいますので、電池ケースを取り付ける前に動作確認をしておくのがお勧めです。

USBコネクター(J1 or J2)、ポリヒューズ(F1 or F2)、CC1/CC2抵抗(R1, R2)を取り付けると、USB経由で5Vが供給できるようになりますので、この状態でU5の出力電圧を確認しておきましょう。

U5(とU3)で使用している温度センサーIC MCP9700BT-E/TTは、0℃で0.5Vを出力し、10.0mV/℃の温度勾配がありますので、例えば20℃であれば0.70V、25℃であれば0.75Vが出力されます。それに近い電圧が出ていればよいです。

残り

残りの部分の組み立てに関しては、極性がある部品や、見た目が似た部品を間違えないように気を付ければ、大きな問題はないでしょう。基本的には背の低い部品から取り付けていけばよいです。

LED周り

LEDは充電表示を赤色、放電表示を緑色としていますが、他の色でも問題ありません。R8が充電表示LED用の電流制限抵抗で、R9が放電表示LED用の電流制限抵抗となっていますので、LEDの明るさを変えたい場合は、これらの抵抗の値を変更するとよいです。

完成品

(U5が壊れてしまった)完成品です。OLEDは取り外した状態になっています。

今後に向けて

反省点

1台目はU5の半田付けに失敗して壊してしまったことに気づかないまま最後まで組み立ててしまい、修理が困難になってしまいました。途中で動作確認をしておくべきでした。

U5は電池の温度を測定するために電池のそばに配置しているので、配置を変更して修理しやすくするのは難しいですが、サーミスターなど他の部品を使うことも選択肢に入れるべきかもしれません。

AVRマイコン(U1)とオペアンプ(U2)をかなり近づけて配置してしまったことにより、ICの取り外しが困難になってしまいました。IC取り外し工具を差し込めるようにもう少し離して配置すべきでした。

UPDIコネクターは、手持ち部品の兼ね合いもあり、SerialUPDIの記載を参考に3pinコネクターのピンソケットとしましたが、AVRのマニュアル等を確認したところ、UPDI v2と呼ばれる4pinコネクターのピンヘッダーが正式なもののようです。(UPDI v1と呼ばれる6pinコネクターもありますが、今回は割愛します。)

AVR Programming Adaptorを見ると以下のようになっていました。

| Pin | 機能 | 色 |

|---|---|---|

| 1 | RESET | 白 |

| 2 | VDD | 赤 |

| 3 | GND | 黒 |

| 4 | UPDI | 緑 |

高電圧プログラミング(HVP)を行わなければRESETピンの接続は不要ですが、できれば正式なコネクターに合わせておきたいところです。(RESETピンやUPDIピンをGPIOとして使う場合は、HVP対応が必要。)

OLEDのコネクターの位置が1mm程度内側にずれていました。OLEDを取り付けると、シルクに描いた外形線より実際の位置が下にずれてしまいます。(本来はOLEDのフットプリントを作成すべきなのでしょうが、手抜きのため、ピンソケットを配置したあと外形線は別に描いています。)

ピンヘッダーやピンソケットのドリル径はデフォルトの1.0mmを使っていましたが、0.8 ~ 0.9mmにした方がぐらつきが少なくなって良さそうです。

単3電池の "+" マークのシルクの位置が(なぜか)ずれていました。(操作ミス?)

ブリッジダイオードも、チップ部品とスルーホール部品を選択できるようにしておきたかったです。

TTLシリアル端子のピン順序が逆になっていました。(1pin側がGNDのところ、6pin側をGNDにしていた。)

U5周りを除き、上記の点を修正したRev. 2をリポジトリにコミットしてありますが、実際に発注するかは未定です。

PCBWayでは5枚も10枚も同じ値段で発注できるので、今回も10枚発注してしまいましたが、改善点が出てくることを見越して5枚に抑えておいてもよかったかもしれません。

課題

現在は単3または単4いずれか1本しか充放電できませんが、2本同時に充放電できるように拡張することを検討したいです。ただ、基板のサイズやAVRの空きピン数により、増やすのは難しいかもしれません。(製造コストの関係で基板サイズは 100x100mm に収めたい。)

AVRのプログラム未書き込みの状態で電源を入れると、充電LEDと放電LEDが同時に点灯してしまいます。PWM出力(PWMchg, PWMdis)が不定な状態でも、MOSFET (Q3, Q4)をオフにできるようにする意図で、R10, R11の値をR12, R15の1/10に下げた上で、R12, R15の値も元の回路の47kΩから、手持ちの抵抗に合わせて適当に10kΩに変更していたことが原因でした。

PWM出力が不定な状態でもMOSFETをオフにできるようにしつつ、意図しないLEDの同時点灯を抑制できるか検討したいです。

ソフトウェアの作成にも関わりますが、基準電圧IC U4や、環境温度測定用の温度センサーIC U3を省略しても機能を実現できるか検討したいです。精度や安定性が十分であれば、AVR内蔵の基準電圧や温度センサーが使えるかもしれません。

続き

ソフトウェア編は以下で公開しています。

2025-09-11 追記: PCBWay 8th Project Design Contestについて

現在PCBWayでは、PCBWay 8th Project Design Contestを開催しています。

応募期間は2026年1月31日までで、Electronic Project, Mechanical Project, AIoT Projectの3分野があります。

優勝賞品は$1500やNVIDIA Jetsonなど、参加賞はRaspberry Pi Pico 2が当たります。

興味のある方はぜひサイトを見てみてください。

Discussion